![]()

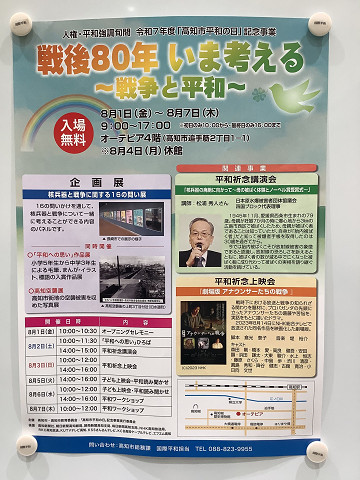

![]()

ようこそご訪問下さいました

2025年12月20日更新

|

| プロフィール | 議事録 | 県政かわら版バックナンバー |

![]()

| 月 | 日 | 曜 | 予 定 | 25年9月定例会質疑 県政かわら版77号 |

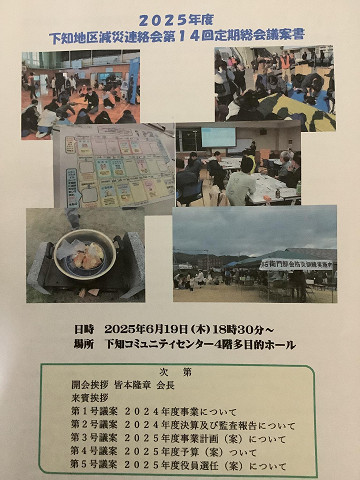

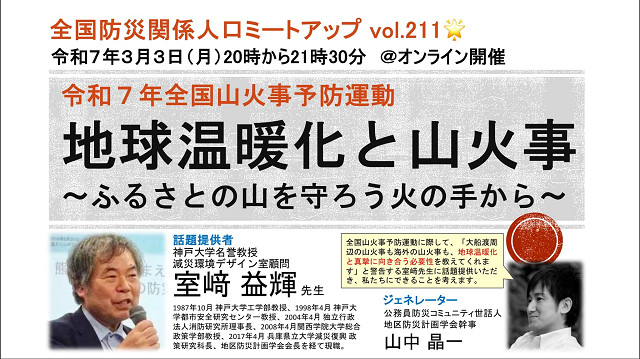

| 12 | 20 | 土 | 神戸大学オープンゼミナール | |

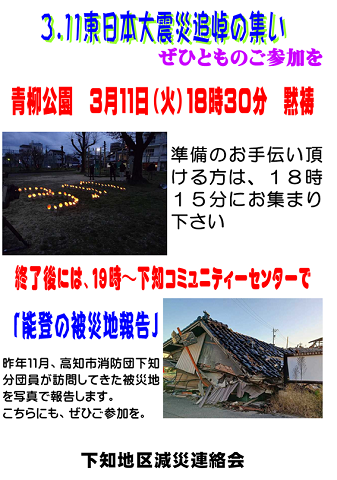

| 下知地区減災連絡会講演会 | ||||

| 22 | 月 | 県立施設運営活性化懇談会 | ||

| 全国防災関係人口ミートアップ | ||||

| 23 | 火 | JICA研修打合せ | ||

| 部落解放同盟高知市協23デー | ||||

| 24 | 水 | 県立施設運営活性化懇談会 | ||

| 高知市上下水道局打合せ | ||||

| 25 | 木 | 広域避難所運営マニュアル検討会 | ||

![]()

坂本茂雄のブログはこちらから

![]() バックナンバー 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年 2005年

バックナンバー 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年 2005年

| 12月20日「議会で、衆議院議員定数削減法案に反対する意見書が僅差で否決」 |

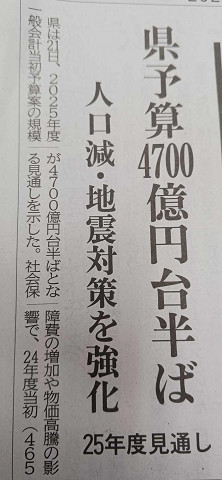

県議会12月定例会は最終日の19日、国の総合経済対策を活用した防災・減災対策を盛り込んだ320億6800万円の一般会計補正予算案など、執行部提出の38議案を全会一致または賛成多数で可決、承認、同意し、閉会しました。

県議会12月定例会は最終日の19日、国の総合経済対策を活用した防災・減災対策を盛り込んだ320億6800万円の一般会計補正予算案など、執行部提出の38議案を全会一致または賛成多数で可決、承認、同意し、閉会しました。

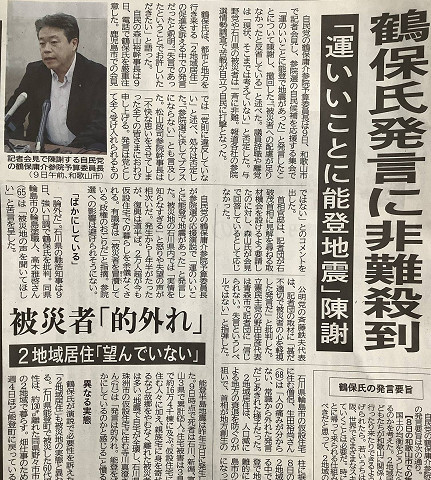

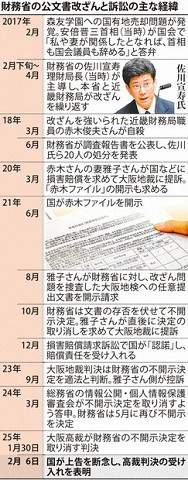

中でも、国会で自維政権によって強引・拙速な議論が進めめられ、臨時国会では成立しなかった衆議院議員定数削減法案に反対する「地方の民意切り捨てにつながる衆議院議員定数削減に反対する意見書」を共産党(6人)と県民の会(3人)、公明党(3人)、自由の風(1人)で提出したものの、残念ながら賛成少数で否決されました。

衆院定数削減法案は、現行の465から1割を目標に45以上減らすと規定し、与野党協議会で1年以内に結論が出なければ小選挙区25、比例代表20を自動的に削るとの内容を盛り込んでいることから、法案について意見書では、「与野党の合意形成を軽視した強硬な進め方で、このまま成立すれば民主主義を毀損する」とし、国に削減を行わないよう求めました。

賛成討論を行った西森雅和議員(公明)は、「有無を言わさず削減する法案は議論の否定だ」と指摘しました。

採決では、提出会派に加えて一燈立志の会(3人)も加わり賛成16になったが、自民(18人、議長除く)が反対し、否決されました。

自民県議団は反対討論を行いませんでしたので、なぜ反対するのかという意思は明らかにされませんでしたが、マスコミの取材に対して、弘田兼一会長は「法案を提出した党として意見書には賛成しかねるが、地方の声を大切にすべきという思いや懸念は理解できる。丁寧に議論を尽くすよう党本部に伝える」とコメントされています。

引き続き通常国会での成立を図ってくるだろうが、今回の採決で、自民党以外の会派が一致して闘えたことを踏まえて、県民との共闘で何としても阻止していくことが求められています。

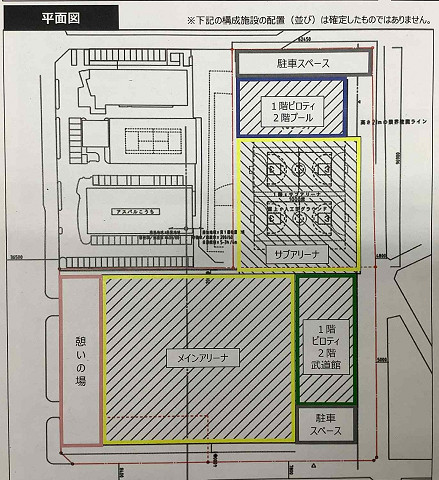

| 12月19日「委員がちゃぶ台返ししたくなる県体育館整備案」 |

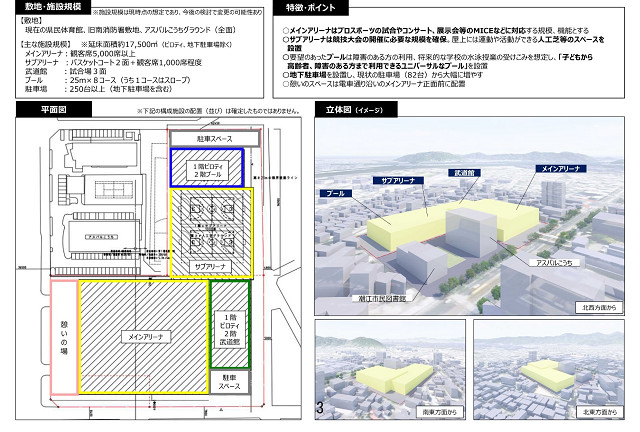

本日、閉会を迎える12月定例会で、本会議でも産業振興土木委員会でも多くの質疑のあった県民体育館の現地建て替えに伴うアリーナ新設について、昨日は第4回新県民体育館整備等基本計画検討会が開催され、傍聴してきました。

検討会では、冒頭に前田委員長(高知工科大講師)が「県民アンケートも終わっていない状況で、県市トップの判断で決まるのは拙速。意見が反映されないなら、検討会の意義は何なのか」と経過への強い疑問が提起され、異例の開会となりました。

有識者委員から「拙速」「情報不足」「インクルーシブプールへの懸念」「狭い場所にあれもこれも機能を詰め込んで将来機能不全を起こすのではないか」「最初プールや武道館はなかった」「敷地の狭さ、アスパルのグランド問題、プール問題などが議論を停滞させてきた。じばさんセンター跡地での議論も必要か。」「浸水で地下駐が機能するか」「設計ありきて検討するのは順番が違う」といった異論が出され、予定した配置の決定には至りませんでした。

前田委員長から「丁寧に議論すべき。今回の意見を踏まえ、これまでと比較できるような案を次回示して欲しい」とまとめたことに対して、小西観光振興スポーツ部長は「次回までに今回の意見をどう反映したか報告したい」と言いながらも「県が責任もって県民・議会に説明していく」と述べ、最後は県が判断することだと言わんばかりの締めに、会長はじめ検討委員の皆さんは違和感を覚えたのではないでしょうか。

また、事業費に関しては、ランニングコストも含む概算事業費が30年間で整備費約210億円に、維持費約85億円、改修費約94億円を加えて約390億円になると説明したが、試算想定を疑問視する声も出されました。

いずれにしても、拙速な議論による弊害がここかしこに噴出する新体育館整備議論は一旦立ち止まった方が良いのではないでしょうか。

| 12月18日「大規模火災に備える」 |

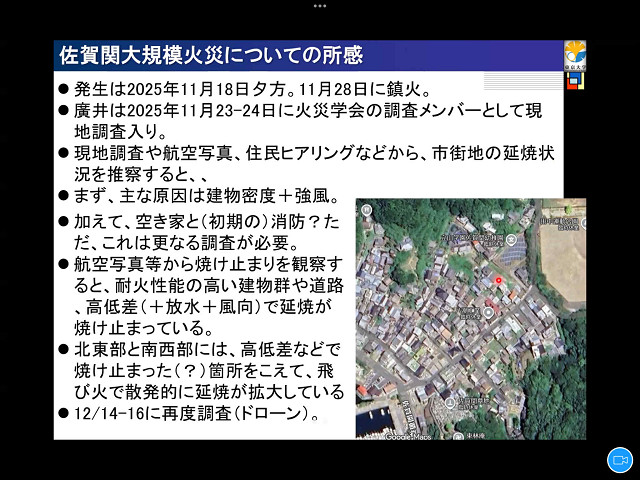

今朝の朝日新聞2面「時時刻刻」で、大分市佐賀関の大規模火災についての記事が特集されていました。

今朝の朝日新聞2面「時時刻刻」で、大分市佐賀関の大規模火災についての記事が特集されていました。

木造家屋がひしめく狭い路地の奥で発生し、強風で広範囲に飛び火し勢いを増す炎を、消防はいかに抑え込もうとしたのか。被災建物の4割を占めた空き家の火災への備えも課題として浮かんだことなどが、記されています。

大分市消防局幹部によると、当時消火活動にあたった隊員らは「火炎が迫ってきて、身の危険を感じた」「視界が悪く退路も絶たれる可能性があった」などと話していたと言い、消火活動にあたる隊員が、今回の火災では火勢で後退する際にホースを現場に置いて退避してしまう人もいたというほどで、「経験したことのない火災。訓練通りの行動ができないほど、難しい現場だったと思う」と振り返られていたということです。

この記事では、東京大学先端科学技術研究センターの廣井悠教授(都市防災)による「瓦や窓が破損した建物は、飛び火のリスクも高まる。住人不在だと消火も遅れる。空き家の火災対策としては、周辺でも鳴動する火災報知機の設置、家屋に火が回る起点となる軒先や窓に、火や熱に強い素材を使う「防火改修」などが有効だ」とのコメントを紹介されています。

丁度15日の「全国防災関係人口ミートアップ」で、廣井先生から「広域火災とその対策~近年に発生した3件の大規模火災について」話題提供頂いていたばかりですので、コメントの背景とかもよく分かります。

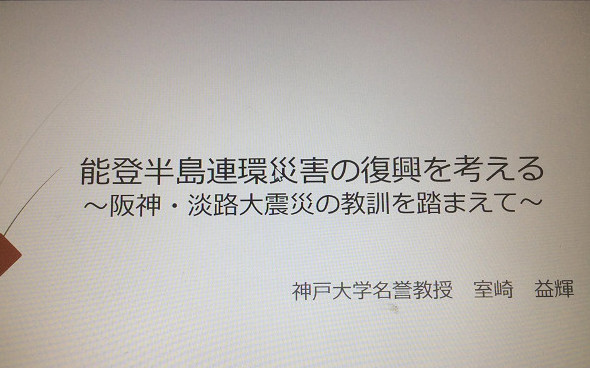

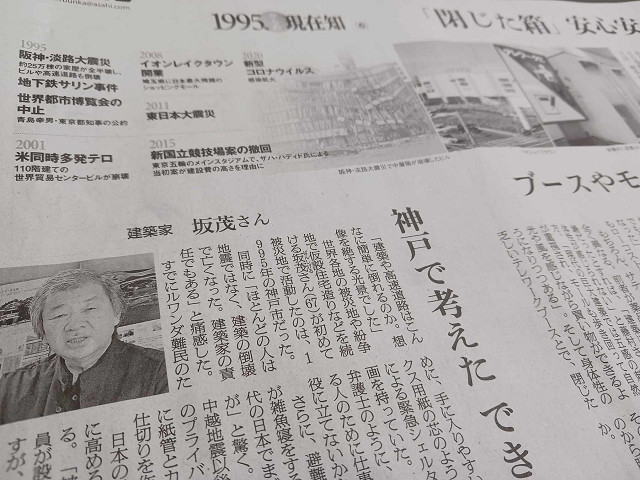

その際に廣井先生も主な原因は、「建物密度+強風」加えて「空き家と初期消火」と述べられていましたが、室崎益輝先生(神戸大名誉教授(防災計画))も、記事の中で「佐賀関地域の『木造密集』『道路の狭さ』『強風』といった点は全国各地が抱える課題でもある」とした上で、「延焼リスクをもっと早く判断して応援部隊を要請できるような体制の構築などを検討することも求められるのではないか。今回の火災を『特異な事例』として片付けるのではなく、見えてきた課題を教訓として生かすべきだ」とのコメントも紹介されていました。

そんな中でも、私たちが自助・共助の中で「飛び火の監視、発煙箇所等の発見、早期通報、自主的な予防散水」など、できることもあるということを学んでいくことの必要性も廣井先生から求められることとして提起されました。

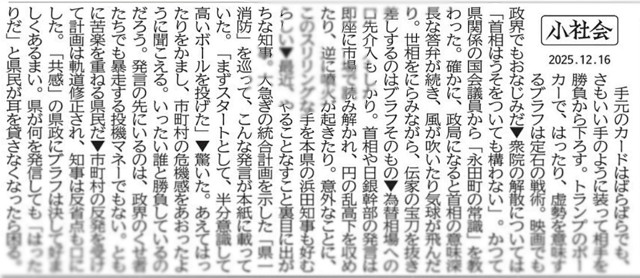

| 12月16日「県民・市町村には『はったり』かまさぬよう」 |

今朝の高知新聞の「小社会」は今の浜田県政を「はったり」をかますようなやり方との厳しい視点で捉えていました。

今朝の高知新聞の「小社会」は今の浜田県政を「はったり」をかますようなやり方との厳しい視点で捉えていました。

12月7日付け「【賢い縮小】「県一消防」戸惑う市町村―問われる「共感」~浜田知事 2期目折り返し(3)」の記事にあった「県一消防」を巡っての記者とのやりとりで、「まずスタートとして、半分意識して高いボールを投げた」と明かしたことについて「小社会」では次のように書かれていました。

「驚いた。あえてはったりをかまし、市町村の危機感をあおったように聞こえる。いったい誰と勝負しているのだろう。発言の先にいるのは、政界のくせ者たちでも暴走する投機マネーでもない。ともに苦楽を重ねる県民だ。」とありました。

「はったりをかます」という言葉は、大げさに言って相手を混乱させたり、相手に何かをし掛けたり、相手に向かって強い衝撃を与える時に使うと言われるが、そんなことで意識して高めのボールを投げられたりしていたら、県民や消防職員や市町村長はたまったものではありません。

そして、「市町村の反発を受けて計画は軌道修正され、知事は反省点も口にした。」とあるが、その過程でどれだけの人々が苦悩したのか知事は考えているのでしょうか。

これは、最近の県有施設の指定管理者公募問題や新県立体育館建設案などでも同様に「かます」手法が取り入れられているのではないかと思えてなりません。

「小社会」では最後に「「共感」の県政にブラフは決して好ましくあるまい。県が何を発信しても「はったりだ」と県民が耳を貸さなくなったら困る。」と結ばれていますが、県民が耳を貸さないと同時に高知県政に対して「疑心暗鬼」になることを恐れています。

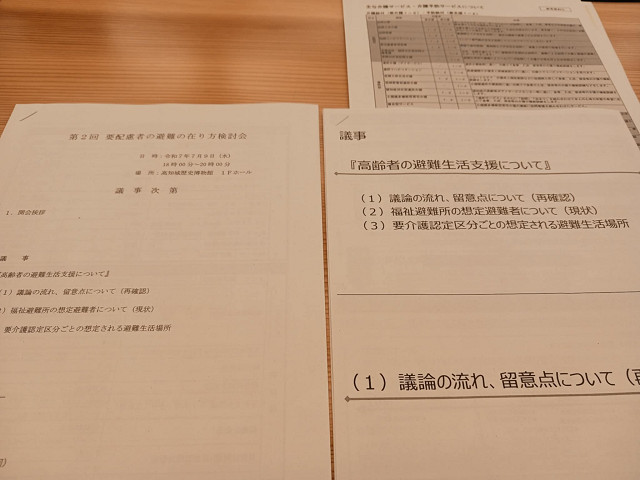

| 12月14日「広域避難者支援から広域避難を考える」 |

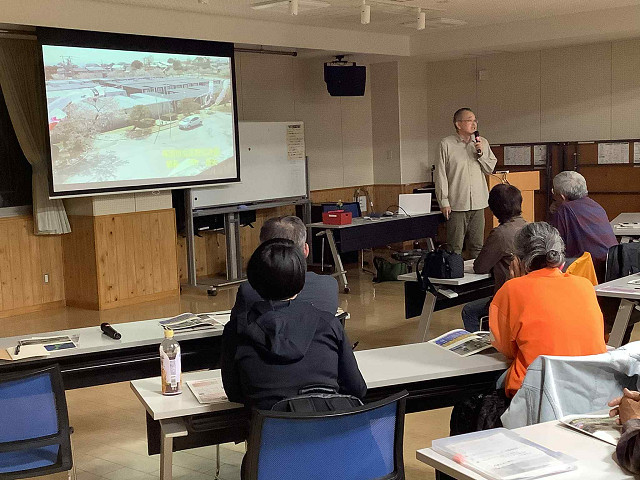

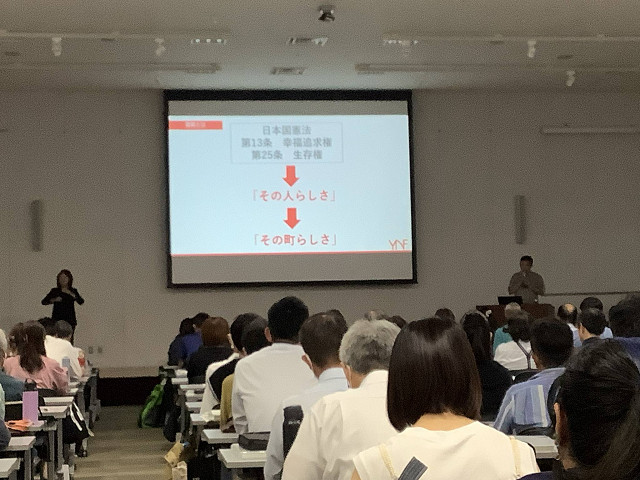

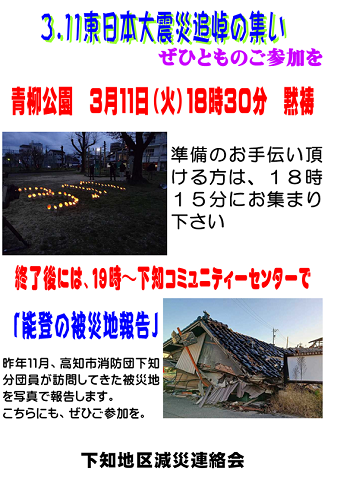

昨日は、「第8回被災者支援ソーシャルワーク研修 @高知市下知地区」が下知コミュニティセンターで開催されました。

今回は、「広域避難者支援」がテーマでしたので、高知市山中防災政策課長から「広域避難支援をはじめとした災害対策」、私からは下知地区減災連絡会の活動と下知地区防災計画・事前復興・広域避難との関係、そして西村二葉町防災会長からは二葉町防災会の活動となぜ広域避難と訓練に取り組んできたのかなどについて報告させて頂きました。

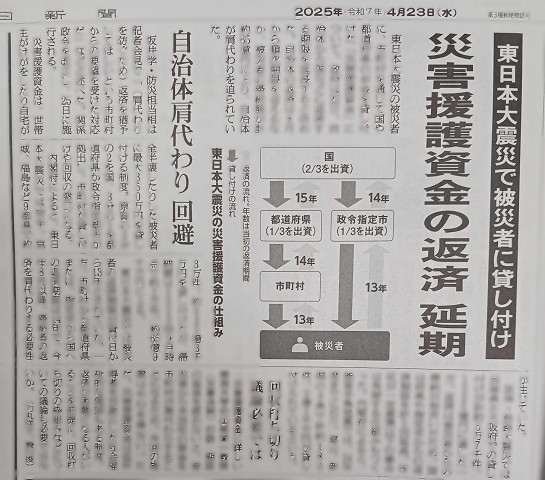

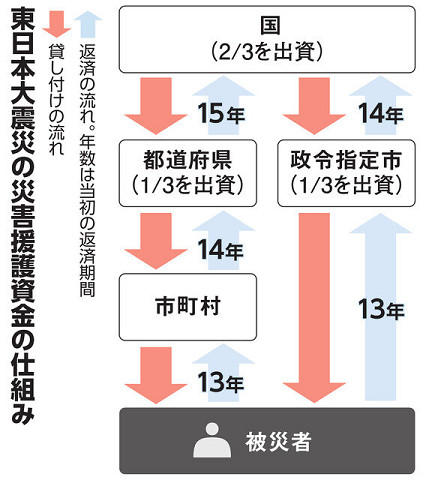

そして、「東日本大震災における広域避難者支援について」主催者の一般社団法人ほっと岡山のはっとりさんからお話し頂きました。

「避難者一人ひとりの生活再建・自己の回復」「苦悩・葛藤に寄り添うこと」「県外避難者への理解が得にくいこと」「さまざまな避難の葛藤、語りにくい願い」「広域避難者にまとわりつく問題が構造的であること」「「孤立」の背景にある「関係性」「将来性」「自律性」3つの喪失」など避難者の方々を取り巻くさまざまな悩みや課題があることについて、お話し頂きました。

被災者支援を長く続けられてきた中で、避難者一人ひとりの多様な悩みや課題と寄り添われてきたからこその言葉が刺さりました。

私たちも、南海トラフ地震発災時には広域避難することになるであろうことを想定した事前の取り組みの中でも、広域避難を求める多様な捉え方を認めた取り組みを積み重ねる必要があることを考えさせられる貴重な時間となりました。

会場参加、オンライン参加あわせて40名近い参加者の皆さん長時間ありがとうございました。

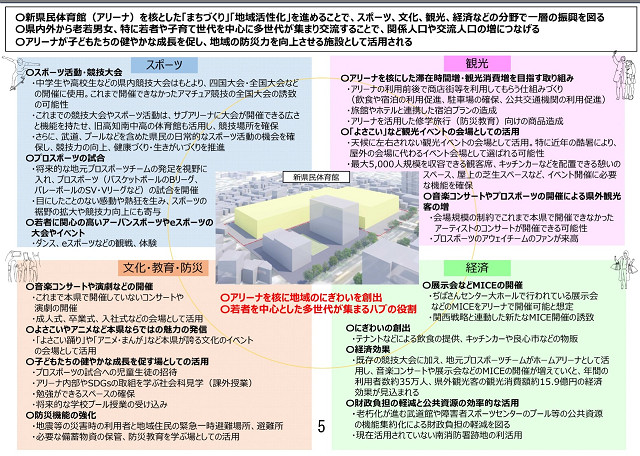

| 12月13日「新県民体育館のあり方などは拙速とならないよう」 |

本会議の質問戦も昨日で終り、15日からは常任委員会での審査が始まります。

本会議では、県内15消防本部を統合して「県一消防」を目指す消防広域化問題や特別職として「参与(官民連携推進監)」を設置したこと、新しい県民体育館の整備の課題などをはじめ多岐にわたる質疑が行われました。

私の所属する産業振興土木委員会では、報告事項ではありますが新県民体育館のあり方について議論がされることと思います。

本会議の質問戦では、「解体や駐車場整備などを含め210億円余り」と見込んでおり、財源は、総事業費の半分程度を国が支援する地方債の活用を検討することなどが明らかにされました。

また、整備案では、5千人規模のメインアリーナやサブアリーナ、武道館、屋内プールなどを配する内容となっています。

それらの特徴とポイントとしては、メンアリーナは、プロスポーツの試合やコンサート、展示会などのMICEなどに対応する規模、機能とすること。

サブアリーナは、競技大会の開催に必要な規模を確保し、屋上には運動や活動ができる人工芝などのスペースを設置する。

要望のあったプールは障害のある方の利用、将来的な学校の水泳授業の受け込みを想定し、「子どもから、高齢者、障害のある方まで利用できるユニバーサルなプールを設置」する。

地下駐車場を設置し、現状の駐車場82台から250台以上へと大幅に増やす。

憩いのスペースは電車通り沿いのメインアリーナ正面前に配置することなどがあげられています。

このことによって、知事は、新施設でのプロスポーツの試合やコンサート、展示会の開催などを例に「とりわけ若者や子育て世代から愛され、誇りに思ってもらえる象徴的な施設にしたい」と強調しています。

また、18日に開く有識者検討会で、収支見通しや経済波及効果の試算を提示。利用団体などの意見を聞き、年度内に基本計画を取りまとめる方針も示されていますが、一気に取りまとめるのは拙速ではないかとの意見もあり、産業振興土木委員会でも報告に対する質疑を重ねて置きたいと思います。

| 12月11日「高知市下知からの『被災者支援ソーシャルワーク研修』」 |

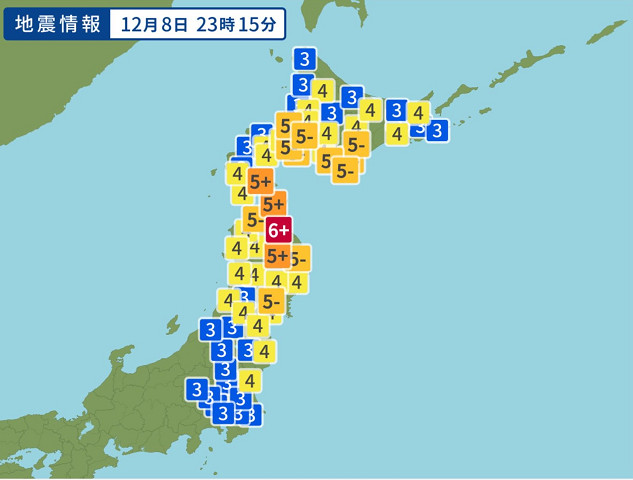

8日の青森県東方沖を震源とする地震では、マグニチュードは7.5と推定され、同県八戸市で最大震度6強が観測され、被害の全容も明らかになりつつありますが、寒さの中での避難生活で二次被害が出ないことを願うばかりです。

8日の青森県東方沖を震源とする地震では、マグニチュードは7.5と推定され、同県八戸市で最大震度6強が観測され、被害の全容も明らかになりつつありますが、寒さの中での避難生活で二次被害が出ないことを願うばかりです。

近年、災害の頻発化・激甚化により各地で甚大な被害が発生しています。

災害により住み慣れた土地を離れ避難する「広域避難」によって、さまざまな問題が引き起こされます。

そのような中で、「被災者支援ソーシャルワーク研修」を主催される一般社団法人ほっと岡山さんが、避難者支援を強化するための体制構築を目指し、平時も含めだれ一人取り残さない、互いに助け合う災害文化を醸成し、広域避難者支援コーディネートを目的として、学び合う機会を設けて下さっています。

しかも、第8回研修会は私たちの下知地区で開催して頂けます。

2025年12月13日(土)13:30(13:00開場)〜17:00

下知コミュニティセンター4階多目的ホール(高知市二葉町10番7号)

[内 容]

(1)二葉町自主防災会(下知地区減災連絡会内)による仁淀川町への広域避難の取組み

講師:西村 健一さん (二葉町自主防災会会長、下知地区減災連絡会副会長)

(2)高知市下知地区減災連絡会における減災の取組み

講師:坂本 茂雄 (下知地区減災連絡会事務局長、高知県議会議員)

(3)高知における広域避難者支援の考え方

講師:山中 晶一さん(高知市防災政策課長)

(4)東日本大震災広域避難者支援の取組み

講師:服部 育代さん((一社)ほっと岡山代表理事)

(5)パネルディスカッション(広域避難支援の今後に向けて)

コーディネーター:青田良介先生(兵庫県立大学大学院減災復興政策研究科)

拙い報告になるかもしれませんが、他の皆さんの報告は参考になる話ばかりだと思いますので、是非ご参加ください。

会場参加だけでなくオンライン参加も受け付けています。

お待ちしています。

| 12月9日「青森県東方沖地震で『北海道・三陸沖後発地震注意情報』」 |

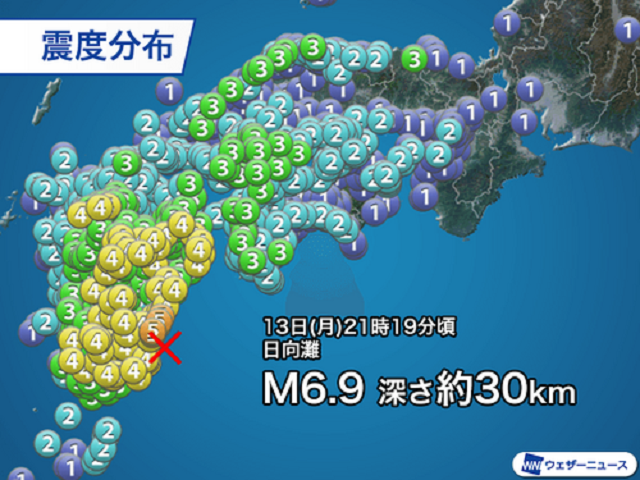

昨夜、午後11時15分ごろ、いつもテレビよりも早く鳴る緊急地震速報時ラジオから、速報が鳴って驚いたことでしたが、青森県東方沖を震源とする地震が発生し、マグニチュードは7.5と推定され、同県八戸市で最大震度6強が観測されました。

昨夜、午後11時15分ごろ、いつもテレビよりも早く鳴る緊急地震速報時ラジオから、速報が鳴って驚いたことでしたが、青森県東方沖を震源とする地震が発生し、マグニチュードは7.5と推定され、同県八戸市で最大震度6強が観測されました。

気象庁によると、青森県で震度6強を観測したのは1996年10月に観測計を設置して以降初めてで、気象庁はこの地震で、北海道太平洋沿岸中部と青森県の太平洋沿岸、岩手県に津波警報を出したほか、北海道沿岸の東部、西部、青森県日本海沿岸、宮城県、福島県に津波注意報(今朝6時20分にはすべての注意報は解除)を発表しました。

津波は9日午前2時までに、いずれも最大波で岩手県久慈市で70センチ、北海道浦河町で50センチ、青森県八戸市と同県六ケ所村で40センチなどが記録されました。

9日未明にあった関係省庁災害対策会議で、赤間防災担当相は今回の地震による負傷者が午前3時過ぎ時点で、計13人に上ると発表していますが、被害状況の収集が図られるに従って被害が大きくならないことを願っています。

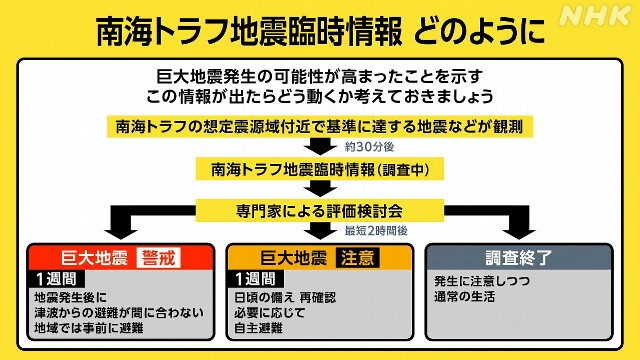

また、続いて起きる可能性のある巨大地震への警戒を求める「北海道・三陸沖後発地震注意情報」発表されたことを受けて「今後1週間程度、気象庁や自治体からの情報に留意するとともに、家具の固定など日頃からの地震の備えの再確認に加え、揺れを感じたらすぐに避難できる体制を整えていただきたい」と呼びかけられています。

この情報は、南海トラフ地震臨時情報と同様に、大地震の発生可能性が高まった際に注意を促す情報ですが、対象地域や発表条件、情報の呼びかけ方が異なるものです。

いずれにしても、大変寒い時期での避難行動・生活への備えとなりますので、十分体調に気をつけられて備えて頂きたいと思います。

| 12月7日「掘り下げなければならない県政課題の多い12月定例会」 |

高知県議会12月定例会が、5日開会されました。

高知県議会12月定例会が、5日開会されました。

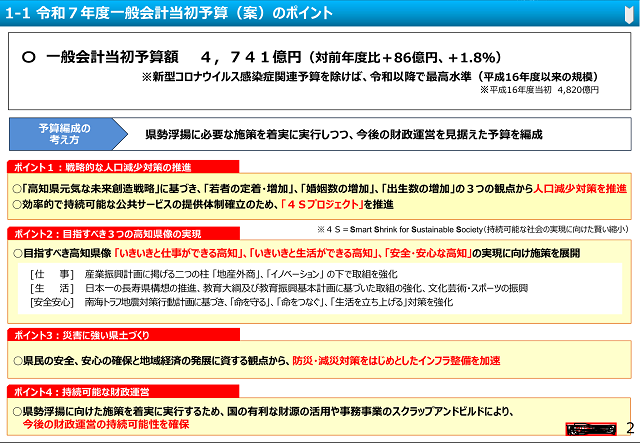

令和7年度高知県一般会計補正予算など12件で、このうち一般会計補正予算については、人事委員会の勧告に基づく給与改定に伴う人件費の増額など、総額26億円余りの歳入歳出予算の補正並びに総額49億円余りの債務負担行為の追加及び変更を含む補正予算案が提出されています。

条例議案は、職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例議案や県職員の柔軟な働き方に向けて「フレックスタイム制」を導入する条例議案など13件です。

また、国の補正予算に伴う追加補正予算も提案されることとなってています。

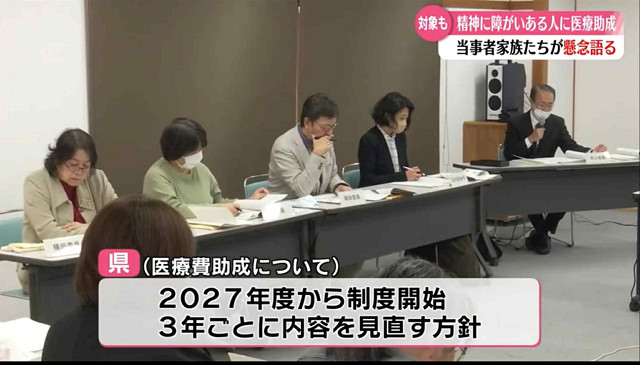

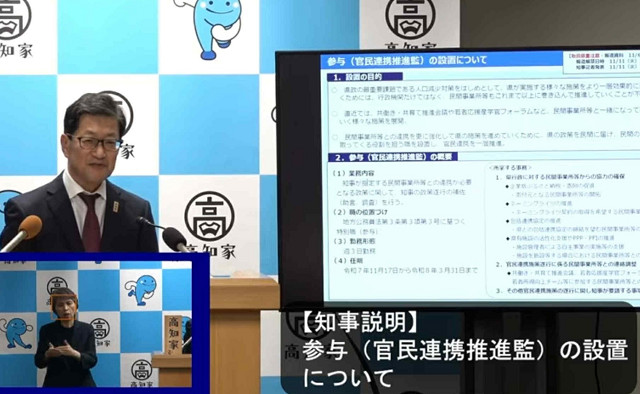

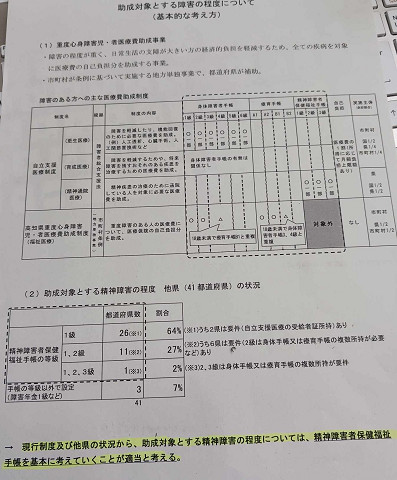

浜田知事は所信表明で、県内15消防本部を統合して「県一消防」を目指す消防広域化問題や特別職として「参与(官民連携推進監)」を設置したこと、9月定例会で紛糾した公社等外郭団体のあり方見直しについて、さらには「重度心身障害児・者医療費助成制度の拡充」における精神障害のある方への医療費助成拡充、そして新しい県民体育館の整備の課題などについて言及されました。

しかし、それぞれの課題について、市町村や当事者の間で何が課題となっているのかもっと掘り下げた言及がなされてもよかったのではないかと感じたところです。

これらの課題は、本会議や常任委員会でさらに深く議論されることと思いますが、わが会派「県民の会」では、代表質問の予定者であった橋本敏男議員が、市発注工事の入札最低制限価格を漏らした疑いで逮捕された土佐清水市前市長の程岡庸被告が、1日に辞職したことから、市長選挙立候補予定のため4日付けで県議を辞職されたことから、質問の機会を失うこととなりました。

橋本氏は、「市民から『土佐清水を救ってほしい』という声が寄せられ、任期を約1年4カ月残す中、悩みに悩んだが、議員経験を生かして即戦力として働き、声に応えたい」と出馬を決意されたようです。

私たちも、その決意を尊重し、会派に残った3名で引き続き県民の皆さんの思いに応えていけるよう頑張っていきたいと思います。

| 12月3日「県政かわら版第77号やっと発行へ」 |

12月定例会開会日を5日に控えて、やっと「県政かわら版」77号を発行できるようになりました。

現在、郵送や配布の準備をしていますので、来週には地域の皆さんなどにも配布できるかと思いますが、とりあえずこちらからご覧いただけるようリンクを貼っておきますので、ご関心ある方はご一読頂ければ幸いです。

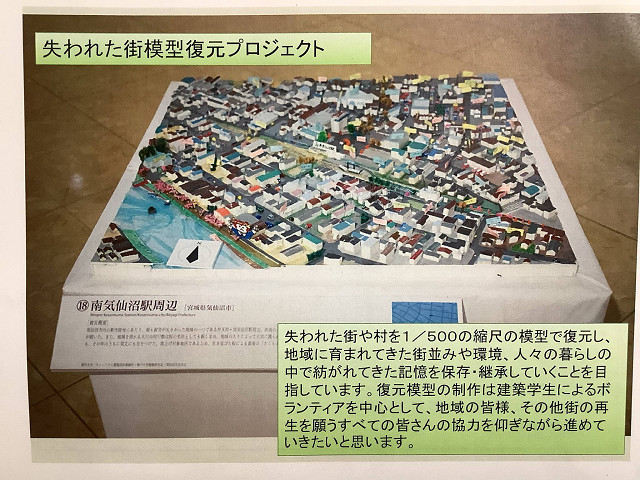

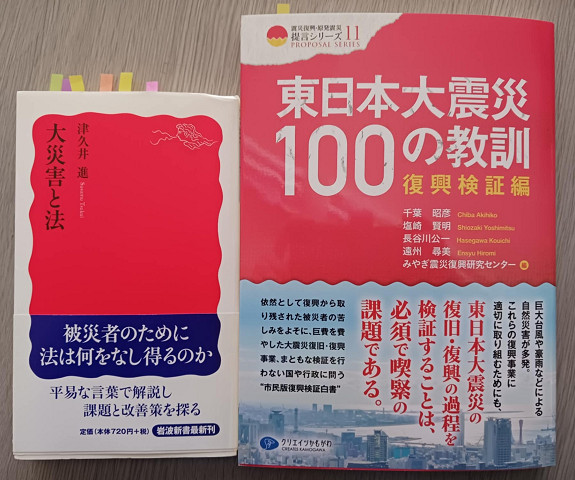

今回の紙面では、9月定例会で県民が関心を寄せられたであろう県有施設の指定管理者の在り方や、私自身の一問一答の質疑と答弁の概要ねそして10月15日から東日本大震災の被災地の復興状況などについて視察した報告などを掲載させて頂いています。

特に、12月議会でも濱田知事が2期目の折り返しを迎えるにあたって県政運営姿勢について質される質問も多くあろうかと思いますが、質問機会のない私の現在の知事の姿勢への思いについて、「知事の県政運営姿勢に生じる懸念」との見出しで、次のようなことを書かせて頂きました。

県立施設の「指定管理者公募問題」をはじめ、昨年から続く「消防の広域一元化」、「精神障がい者の医療費助成」などの課題について、県の姿勢について質してきました。

しかし、県立施設の運営に関わる職員や関係者、自治体消防の管理者である市町村長や消防職員、精神障がいの当事者や家族などとそれぞれの意見交換が十分になされ、その声と真摯に向き合い、寄り添う姿勢は見られません。

さらに、「官民連携の橋渡し役」を期待するとして、県民を二分した参院選挙の候補者を「参与」として処遇しました。知事は、「政治家たる知事の名代として、政治的活動をすることもある。」と、公職に就けた「浪人」中の政治活動を容認しており、中立性・公平性を担保できるのかという懸念が多くの県民から寄せられています。

「知事が県民に共感する」より、「県民が知事に共感する」ことを求めているような最近の知事の姿勢には、懸念を抱かざるをえません。

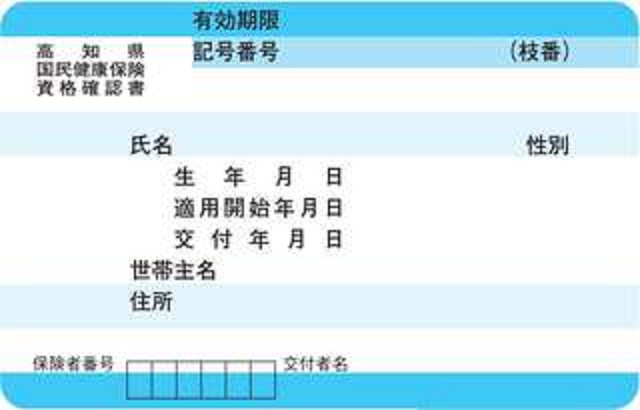

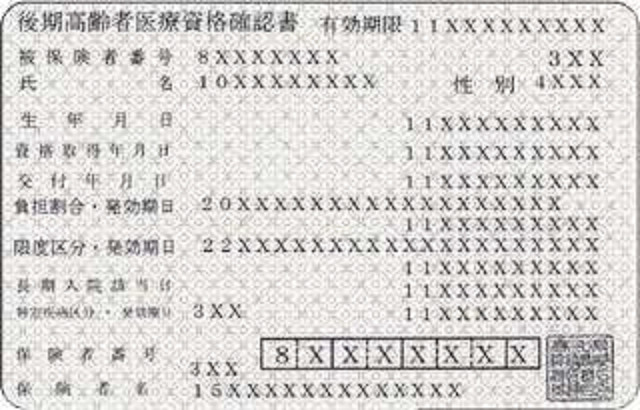

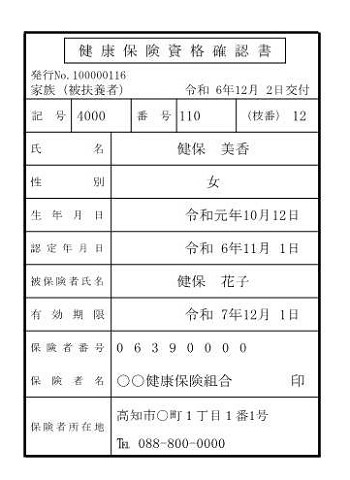

| 12月1日「紙の健康保険証廃止を撤回し、マイナ保険証との併用を」 |

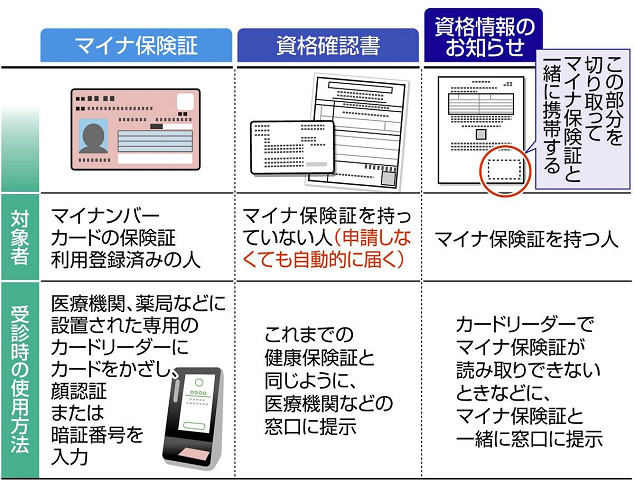

俳優佐藤浩市さんが、CМで繰り返し「12月2日以降、これまでの健康保険証は使えなくなります。」と、マイナ保険証への切り替えを訴えられてきました。

俳優佐藤浩市さんが、CМで繰り返し「12月2日以降、これまでの健康保険証は使えなくなります。」と、マイナ保険証への切り替えを訴えられてきました。

今日12月1日で、従来の健康保険証はすべて有効期限が切れ、マイナ保険証への一本化が基本となります。

しかし、国の統計によると、10月時点の県内のマイナカード保有率は75.8%で、沖縄県(68.9%)に次いで低く、マイナ保険証の利用率も34.43%と低く、全国の37.14%を下回っています。

政府は「混乱を避けるため」として、来年3月末までは加入先にかかわらず、保険加入資格が確認できれば、期限切れの保険証でも使える暫定措置を医療関係団体などに伝達しているが、後期高齢者や国保加入者の保険証ではすでに同様の措置が取られています。

マイナ保険証の不評には、カード読み取り機の不具合や内蔵の電子証明書の期限切れ、要介護高齢者や障害者らへの配慮不足など、さまざまな要因が重なっていますが、法的には任意のはずのマイナンバーカードの取得のはずが、医療を人質にとる形で国民に押しつけようとしてきたことも大きな要因ではないでしょうか。

こうした弥縫策を繰り返せば、利用者に混乱が広がり、医療現場の負担、制度維持に必要な予算はかさむばかりであるだけに、政府は、誰もが簡便かつ確実に医療を受けられる健康保険の原点にこそ立ち返るべきです。

そのためには、政府は従来の健康保険証廃止を撤回し、マイナ保険証との併用を認めるべきではないでしょうか。

| 11月29日「高市首相昨年の総裁選で使った8000万円の調達方法は」 |

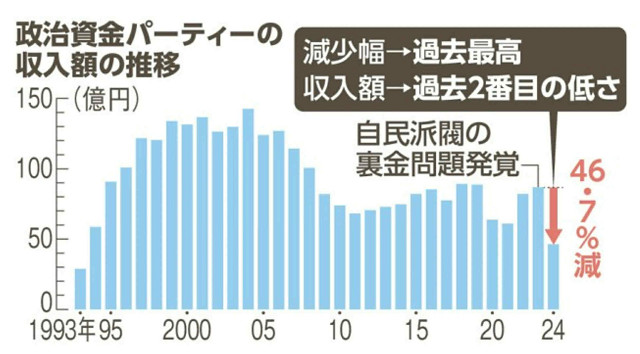

今朝の新聞報道は、政治資金のパーティー収入が半減したとの見出しが多く載っていました。

今朝の新聞報道は、政治資金のパーティー収入が半減したとの見出しが多く載っていました。

自民党派閥の裏金問題で党から処分を受けた39人について、2024年に開いた政治資金パーティーの収入が前年から57.3%(約6億3千万円)減っており、23年12月に発覚した裏金問題を受け、「パーティー控え」の傾向が表れたとみられます。

パーティー収入全体での合計は約46億円で、前年の約87億円より約46.7%減り、記録が残る1993年以降で2番目に少なく、前年からの減少幅は、過去最大となっています。

総務省に収支報告書を提出した団体のパーティー収入は、コロナ禍の20、21年に60億円台に減ったものの、22、23年はコロナ前と同水準の80億円台に戻っていたが、自民は裏金問題を受け、派閥によるパーティーについて、24年1月に開催禁止を決めています。

これによって23年に計約11億円の収入があった主要6派閥のパーティー収入は24年にゼロとなってはいますが、政治家個人によるパーティーは継続されています。

また、2024年の自民党総裁選を巡っては、決選投票で敗れた高市早苗首相の政治団体が、宣伝のために8,000万円超を支出していたことが、政治資金収支報告書から判明しています。

3位だった小泉進次郎防衛相側も、PR会社に約2,000万円を支出するなどしており、多額の費用を投じた宣伝合戦が水面下で繰り広げられていた実態が浮かび上がる総裁選でした。

自民党の総裁選は事実上首相を決める選挙とされてきた一方、公職選挙法の対象ではなく、選挙費用の上限規制や収支の報告義務はない中で、使われる多額の政治資金を捻出しながら「そんなことより」と切り捨てる首相に、呆れるばかりです。

ちなみに、私たち県議会議員など自治体議員の後援会など政治団体の収支報告もされていますので、こちらからご覧いただければと思います。

私の後援会は、約7割が自身の寄付で、他に個人から1万円程度の寄付の積み重ねによる収入総額が2,975,190円(繰越額1,069,917円、本年収入額1,905,273円)となっています。

支出額は、8割が事務所維持費に充てた1,538,462円となっています。

地道に自身と支援して下さる方々の個人個人による支えで頑張って議員活動を継続していきたいと思います。

| 11月28日「自転車も歩行者も自動車も共存できる道路を」 |

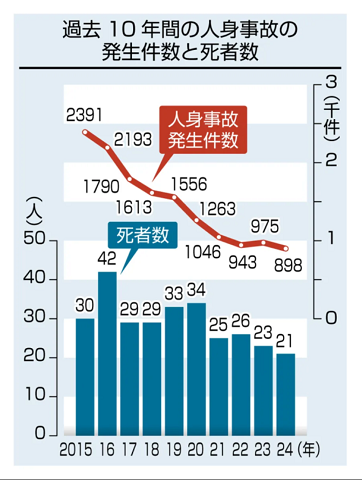

今朝の高知新聞に、自転車での酒気帯び運転に、罰則を設けた改正道交法が昨年11月の施行から1年過ぎ、県警は今年10月末までに県内の59人を摘発したこと、そのうち男性1人は逃走を図るなど悪質だとして「免停」となったことが報じられていました。

今朝の高知新聞に、自転車での酒気帯び運転に、罰則を設けた改正道交法が昨年11月の施行から1年過ぎ、県警は今年10月末までに県内の59人を摘発したこと、そのうち男性1人は逃走を図るなど悪質だとして「免停」となったことが報じられていました。

ご近所の高齢者の方々からは、道路交通法が改正されて、取り締まりも厳しくなるので改めて地域で交通ルールの勉強会をしてほしいとの申し出があります。

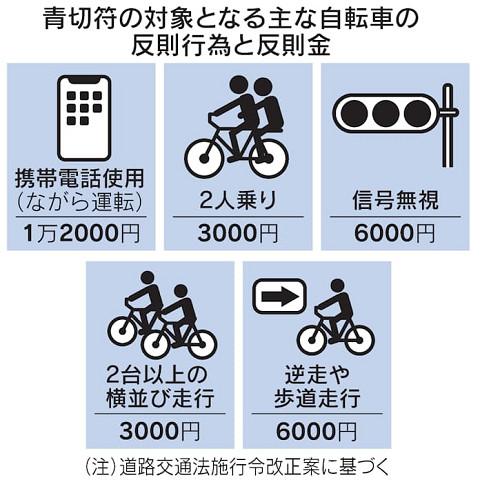

自転車の交通違反への反則金制度(青切符)が、来年4月から始まり、16歳以上の運転者による113種類の違反が対象となります。

例えば、スマートフォンなどを見ながら自転車に乗る「ながら」運転は1万2千円、信号無視が6千円といった内容ですが、113種類全て理解し覚える難しいでしょう。

しかし、このことを機会に自ら改めて改正ルールを勉強したいと思うこと自体は、いいきっかけになるかもしれません。

ながら運転はしない、逆走しない、信号無視はしないなどルールは守らなければいけませんが、その半面、歩道を広げて自転車レーンを作るとか、自転車利用者の暮らしのニーズに沿った環境づくりも念頭に置いて、より安全により走りやすいような道路やルールを整備していくことも求められています。

しかし、自治体にとっても財政状況などから一斉に対策を施すのは厳しいでしょうから、自転車の視点で見て、危険がある地点を突き止めていく必要があります。

そのためにも、自転車の利用者の意見を集めた上で、自治体が設置する地域公共交通会議などで議論し、優先順位をつけて、緊急性の高いところから段階的に改善していくことが求められます。

何よりも、車道を並走し追い抜いたりする際の車は、自転車との間隔に応じて安全な速度で進行しなければなりませんし、自転車の通路を封じるような駐停車も改善しなくてはなりません。

一方、自転車利用者には、余裕を大事に、少し遠回りしても車の少ないルートを選ぶなど、5分早く出発するだけでリスクをかなり抑えられることなどを自覚し、実践してもらうことなどを訴えたいし、自身の戒めにもしたいと思います。

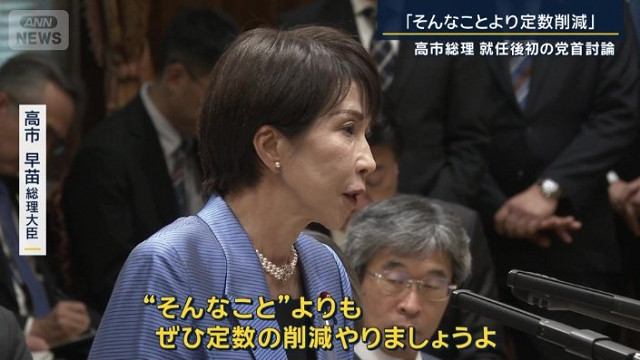

| 11月27日「高市首相の党首討論は、真摯に向き合う姿勢ではない」 |

高市首相の初めての党首討論での姿勢には、改めて首を傾げざるをえませんでした。

高市首相の初めての党首討論での姿勢には、改めて首を傾げざるをえませんでした。

台湾有事に関する従来の政府答弁を踏み越えた首相答弁が「国益を損なう独断専行」あり、発言が招いた結果について責任を感じているのかとの立憲民主党野田代表の質問に対して、首相はそれには直接答えず、「政府のこれまでの答弁をただ繰り返すだけでは、予算委員会を止められてしまう可能性もある」「具体的な事例を挙げて聞かれたので、その範囲で誠実に答えた」とまるで質問した方に原因があるかのような答弁。

さらに、企業・団体献金の見直し問題に対しては、「そんなことよりも、定数の削減やりましょうよ」と、いきなり定数削減を持ち出すという答弁には、傍聴していた議員だけでなく、国民の多くが驚いたに違いありません。

自民党の派閥の裏金問題で失墜した政治への信頼回復に向け、この間、与野党で議論を積み上げてきたテーマを「そんなこと」と切って捨てる姿勢に、政治とカネの問題を解決しなければという姿勢は全く伺えません。

また、公明党の斉藤代表が、非核三原則の堅持を求め、三原則が国会でも決議されていることを挙げ、見直しは政府・与党だけではなく、国会での議決を経るべきとの主張に対して、三原則は政府も「国是」と認めているにもかかわらず、首相は「政策上の方針」と表現し、国会の関与については触れず、政権の判断のみで変更できるかのような布石を打つなど、その扱いを軽視しているようにも思えます。

政権運営上抱きこみたい政党には協調姿勢、一方厳しい追及を受ける政党にははぐらかし答弁という姿勢を見せつける高市首相のメッキが剥げるのもそう遠くないと思われます。

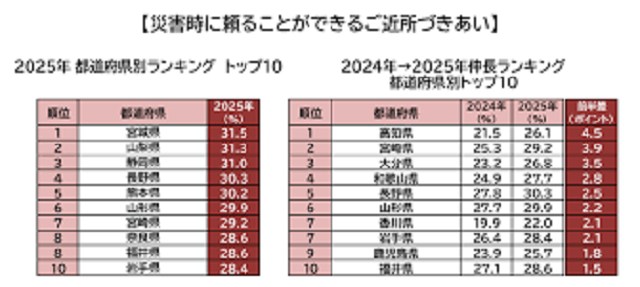

| 11月26日「高まらない防災意識」 |

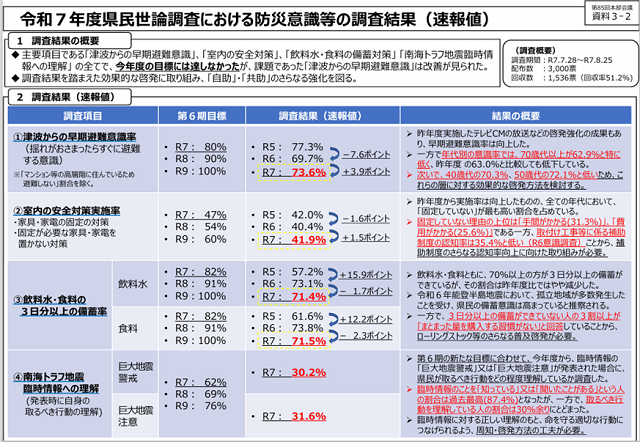

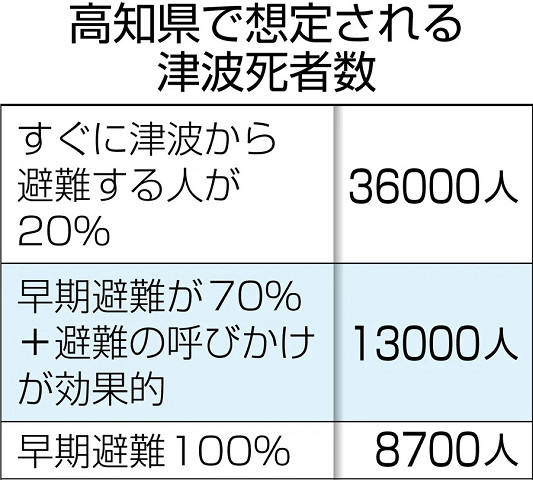

11月14日の南海トラフ地震対策推進本部会議で、県や県内市町村が必要な備蓄をどれだけ達成できているかを示す数値(4月1日時点)が、初めて公表され、飲料水や食料、トイレなど基本の8品目全てで目標を達成しているのは8市町村に止まっていました。

11月14日の南海トラフ地震対策推進本部会議で、県や県内市町村が必要な備蓄をどれだけ達成できているかを示す数値(4月1日時点)が、初めて公表され、飲料水や食料、トイレなど基本の8品目全てで目標を達成しているのは8市町村に止まっていました。

備蓄状況には、市町村間で大きな差があり、県と市町村が定める県備蓄方針では、2027年度を目標達成年としています。

一方、自助での備えが分かる25年度県民世論調査の結果では、「飲料水・食料の3日分以上の備蓄率」は、飲料水・食料ともに、70%以上の方が3日分以上の備蓄ができているが、その割合は昨年度比ではやや減少しています。

そして、3日分以上の備蓄ができていない人の3割以上が「まとまった量を購入する習慣がない」と回答していることから、ローリングストック等のさらなる普及啓発が必要と分析されています。

主要項目である「津波からの早期避難意識」、「室内の安全対策」、「飲料水・食料の備蓄対策」「南海トラフ地震臨時情報への理解」の全てで、今年度の目標には達しなかったが、課題であった「津波からの早期避難意識」は改善が見られたとされています。

それでも、年代別の意識率では、70歳代以上が62.9%と特に低く、昨年度の63.0%と比較しても低下しており、高齢者の避難意識に諦めが生じているとすれば、「一緒に逃げる」という取り組みの実践などによって効果的な啓発に務めることなどが求められていないでしょうか。

臨時情報のことを「知っている」又は「聞いたことがある」という人の割合は過去最高(87.4%)となったが、一方で、取るべき行動を理解している人の割合は3割程度にとどまっており、臨時情報に対する正しい理解のもと、命を守る適切な行動につなげられるよう、周知・啓発方法の工夫が必要とされています。

さらに、防災意識を高め、「知っちゅう」を「備えちゅう」という行動変容につなげていきたいものです。

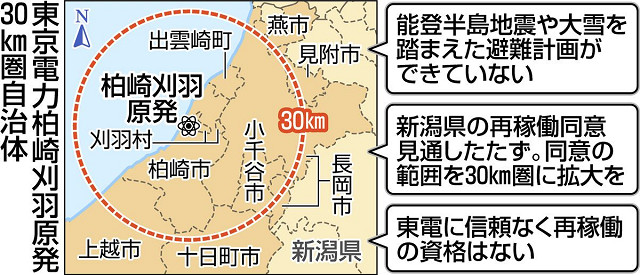

| 11月24日「東電柏崎刈羽原発の再稼働は容認できない」 |

花角新潟県知事は21日、東電柏崎刈羽原発6、7号機の再稼働を容認すると表明しました。

花角新潟県知事は21日、東電柏崎刈羽原発6、7号機の再稼働を容認すると表明しました。

過酷事故を起こした東京電力の原発を再稼働に向かわせる重大な判断を下したものだが、その判断に県民の理解が得られるかは不透明だと言われています。

再稼働に対する県民の不安は依然根強く、新潟県が実施した県民意識調査では、「再稼働の条件は整っているか」との設問に対し、「そうは思わない」「どちらかといえばそうは思わない」との回答が6割を超え、市民団体による調査でも、県民の約6割が再稼働に反対の意を示しています。

まさに、県民合意が形成されたとは言い難い調査結果だったことを踏まえると、知事の判断は県民の意見に逆行するものだと言わざるをえません。

柏崎刈羽原発では、IDカードの不正利用などテロ対策上の重大事案が相次ぎ、21~23年に原子力規制委員会が事実上の運転禁止命令を出す事態に陥り、重大な原発事故を起こしただけでなく、これまでの不祥事も重なり、県民の間で東電に対する信頼が確立していないことは、知事も会見で認めていました。

しかし、東電はテロ対策の改善を図ってきたにもかかわらず、20日には、運転禁止命令期間の前後に別のテロ対策に関する問題が起きていたことも露見しました。

このような事態が続くうちは信頼回復は遠のくばかりで、東電が原発を運転する適格性や信頼性への疑念は払拭されていません。

県民投票や知事選を想定した県民は少なくないだろうが、知事は会見で「制度上、知事の職を止められるのは県議会しかない」と説明し、最終判断が県議会に託されることとなりました。

知事与党の自民党が単独過半数を占めている中で、県議会が知事判断を追認するだけなら県民の声を無視することになると思わざるをえません。

過酷な原発事故に直面した事故の教訓を忘れることなく、改めて原発に依存しない社会を目指すべきではないのかとの問いが突きつけられています。

| 11月22日「大分市佐賀関大火に見る市街地大火の4大要素」 |

18日午後、大分市佐賀関の漁港近くの住宅密集地で発生した大規模火災は、お一人が亡くなり、被災は約130世帯にも上り、住宅など170棟以上に燃え広がったようです。

18日午後、大分市佐賀関の漁港近くの住宅密集地で発生した大規模火災は、お一人が亡くなり、被災は約130世帯にも上り、住宅など170棟以上に燃え広がったようです。

周囲の山林10カ所程度や、沖合の無人島でも出火していることから、当時は周辺の海上で強風注意報が出ており強風による被害の拡大は否めないと思われます。

焼損範囲は約4万8900平方メートルに及び、2016年に新潟県糸魚川市で起きた大規模火災を超える規模となり、焼損範囲はさらに拡大するとみられています。

昨年は、能登半島地震による輪島市の大火、今年に入って大船渡や今治での山林火災と火災被害が続く中、改めてその背景を明らかにすることと、その備えが問われています。

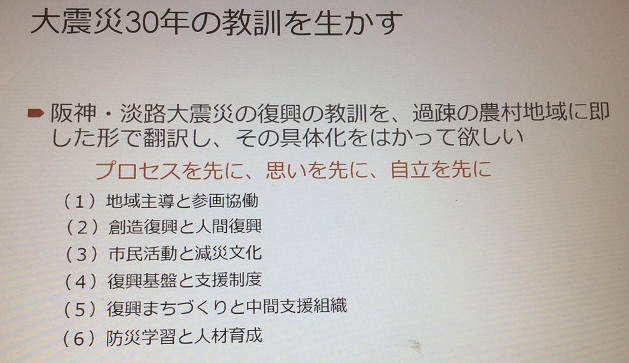

マスコミ報道では、私たちも日頃防災対策などでご指導いただく神戸大の室崎益輝名誉教授のコメントが掲載されていますが、僅かな字数ですので、もっと伝えたいであろうことを引用させて頂きます。

室崎益輝先生は、ご自身の20日のFBで「佐賀関の市街地大火について」とコメントされています。

(引用開始)佐賀関の大火について、大火の専門家としての「ささやかなコメント」です。

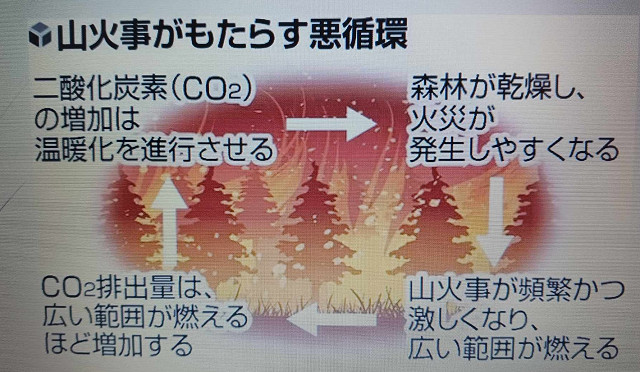

地球温暖化や少子高齢化や地方切り捨てという、自然の強暴化と社会の脆弱化との関りで、現在の日本の市街地の大火リスクを捉える必要があります。

市街地大火の4大要素である、「強風」「乾燥」「消火ミス」「密集」のうち、乾燥には地球温暖化が関わっており、消火ミスには少子高齢化とコミュニティ崩壊が関わっており、密集には市街地整備の遅れが関わっています。

北海道の雪害も瀬戸内海のカキ災害も東北の熊災害も地球温暖化が背景にあるのですが、佐賀関の大火も地球温暖化が背景にあります。そこに、「市街地の老害化」も関わっています。全てを強風の所為にしてはなりません。

最後に一番大切なこと、被災者や被災地の生活や街並みの「創造的復興」をいかにはかるかが問われています。

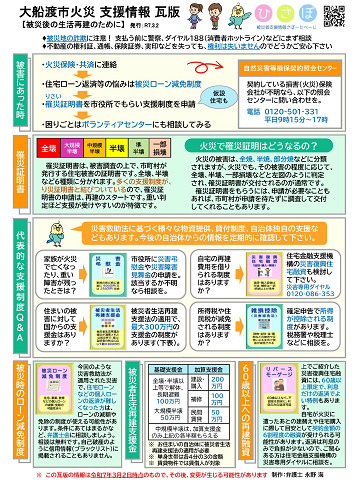

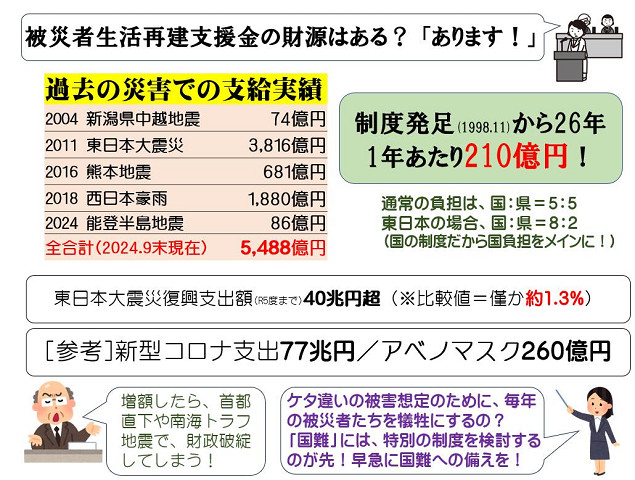

強風の所為にしてはいけないのですが、強風が無ければ大火が無かったことなので、強風による自然災害と位置づけて「被災者生活再建支援法」を適用して、全焼世帯には300万円+αの支援金を給付し、被災地の背中を押さなければなりません。(引用終了)

このような背景を事前に把握して、社会の日常の脆弱性として、克服しておくことが求められているのではないかと改めて考えさせられます。

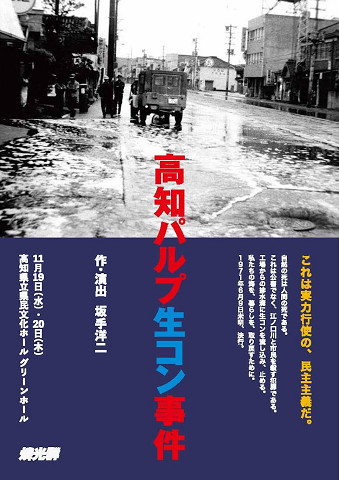

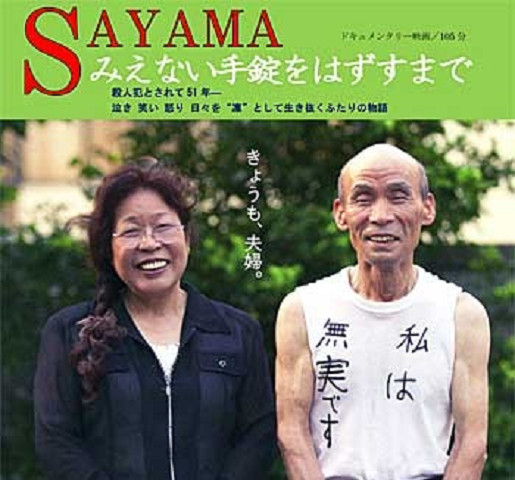

| 11月20日「実力行使の民主主義「高知パルプ生コン事件」」 |

昨夜は、演劇「高知パルプ生コン事件」を県民文化ホール・グリーンで鑑賞してきました。

昨夜は、演劇「高知パルプ生コン事件」を県民文化ホール・グリーンで鑑賞してきました。

見ごたえのある2時間半でした。

もう54年が経つ中で、高知県内でも忘れられようとしているかもしれないが、公害闘争史に刻まれた「義挙」、民主主義を機能させるための実力行使で、当時の高知パルプによって汚染され壊された市内の江ノ口川や浦戸湾の環境と生態系と県民の営みを取り戻すために立ち上がった先人の闘いが描かれた重厚な社会派の演劇でした。

それは、生コン事件の起きる前の戦前の高知パルプ工場の旧工場で製作した風船爆弾や第5福竜丸事件をはじめとしたビキニ水爆実験、そして発がん性が指摘される有機フッ素化合物(PFAS)による水道水汚染の問題など今につながる人間が社会の不条理にどのように抗うかを問われていることを考えさせられます。

私も大学4年生の時に、前年の判決を受けて、帰省した際に高知新聞社を訪ね、当時の新聞の関連記事を読ませて頂き、レポートを書いたことを思い出します。

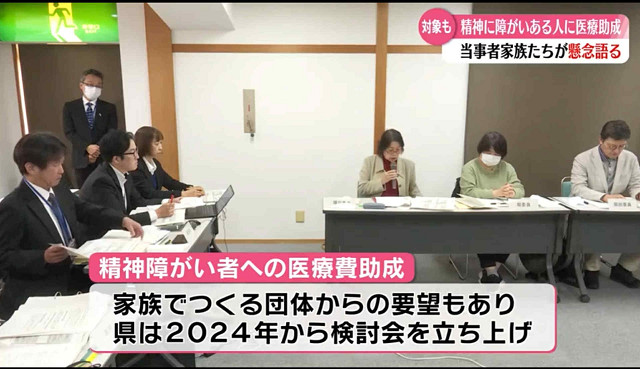

| 11月18日「精神障がい者への医療費助成制度の対象に当事者の声は届かず」 |

昨日、第6回「精神障がい者への医療費助成を検討する関係者会議」が開催され、ともに医療費助成制度の対象を全ての障がい者とすることを求める運動をしてきた家族会の皆さんらとともに傍聴しました。

検討会で改正案として示された内容は、第5回の素案と変わらず、「令和9年4月から全市町村で開始して、助成対象を1級とし、2級のうち18歳未満で身体や知的に中程度の障害がある方や、2、3級のうち2年に1度の更新で前回の等級が1級の場合とする」とされ、当事者や家族会などが求めてきた全級せめて2級までを対象とする願いに応えるものとはなりませんでした。

県内で精神障害者手帳を持っている8038人のうち、1級は1割未満で残り9割は2級3級であり、委員からは「等級が2級・3級の人も福祉施設での収入は少なく併発した病気の治療を諦めざるを得ない実態がある」との声をはじめ、「せめて2級まで拡大を」、「病院から地域への流れをつくってきた行政はその流れを止めないようにするためにも、地域で暮らせる支援制度が求められる」などの声があげられました。

今後は、助成範囲について「改正から3年をめどに身体や知的も含めた制度全体を検討する」としているが、それと併行して当事者や家族会の意見はしっかり聞いていくことは、事務局も明らかにしました。

また、会長から「今後の検討体制のあり方」「制度の周知」「診断書の書き方など医療機関との意見交換」「相談者への支援の在り方や家族会との関係性」などについて、事務局に課題が提起されました。

そして、会を終えるにあたって、会長からの「課題を残しながら一定の方向性が示された。国への継続した働きかけは求めておきたい。当事者、家族の大変さは誰にも生じるものではないか。お互い様の問題と受け止めて、あらゆる支援施策に反映して頂きたい」との結びの言葉を事務局がしっかりと受け止めた対応をして頂きたいものです。

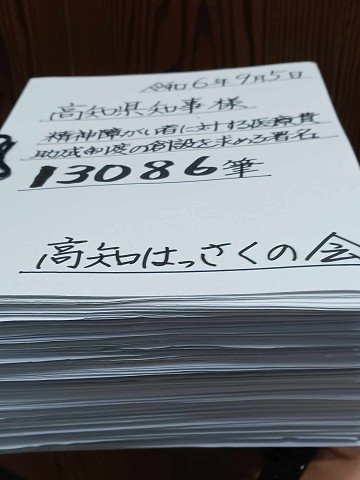

検討会後には、県精神障害者家族会連合会の横田直子会長やこれまで当事者として声をあげてこられた「はっさくの会」会員らによって、県庁で記者会見し「1級の障害者は全体のわずか7・4%で、2級、3級の人も日常生活が厳しく、就労が難しい状況は変わらない」と強調し、署名の趣旨も実現されていないので、今後も拡充を求めて取り組みを進めていくことの決意を示されました。

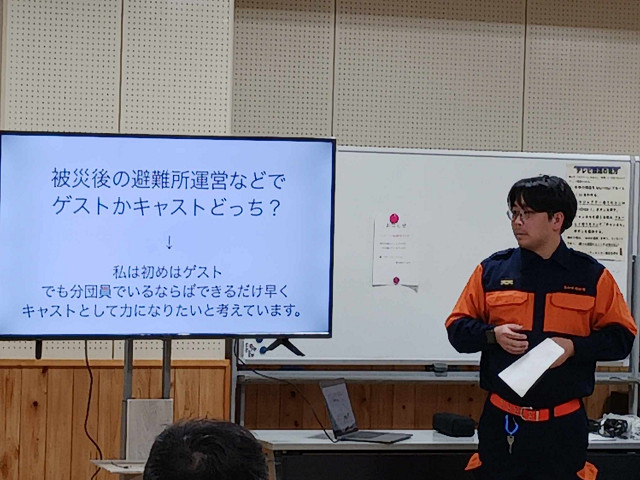

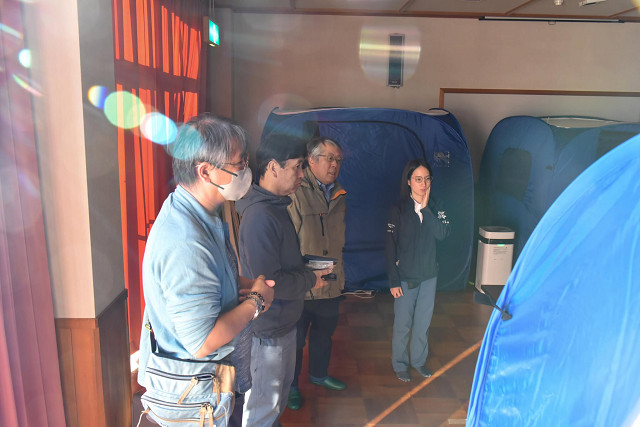

| 11月16日「避難者は、ゲストではなく、キャスト」 |

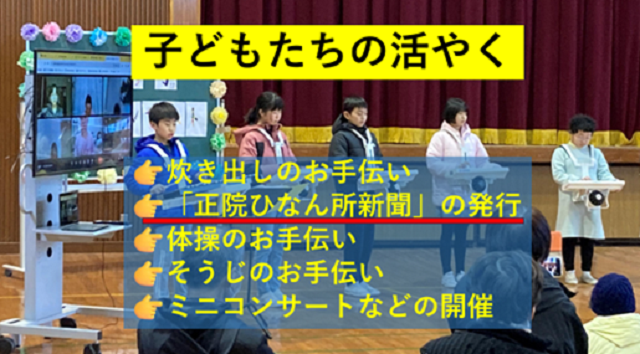

昨夜の下知地区減災連絡会主催事前復興・防災講演会は、昨年元旦に能登半島地震で被災された珠洲市立正院公民館館長の小町康夫さんを講師に迎え「能登半島地震における避難所運営とその後~避難者や支援チームと協力しながら~」と題して、避難生活と復興につながるコミュニティの大切さなどについて、お話し頂きました。

お話は、発災時から避難、避難所開設の状況に始まり、避難所運営のご苦労など時系列で発生した課題、そしてそれをどのように解決していったのか、分かりやすくお話し頂きました。

何よりも、子どもたちを中心にできる役割を担って頂いたことをはじめ、「避難者は、ゲストではなく、キャスト」との言葉が実践できた日頃のコミュニティの大事さを学ばされました。

まとめて頂いた「運営のポイント」は、

①県内外の支援チームの力を借りる。受け入れ体制を整えてその専門知識や知恵を活かす。

②運営が円滑に行くよう班構成を工夫する。避難所の変化に伴って班構成を見直す。

③避難者、スタッフ、県内外の支援チームが運営方針を共有できるようにミーティングを重ねる。

①一人に負担が集中しないよう各班で連携を深める。順番に休息が取れるように体制を工夫する。

そして、「今後の課題」として次のことを掲げられましたが、これからの備えに役立てなければならない指摘であることを痛感させられました。

①指定避難所の想定避難者数に見合う備蓄品(水、食料、簡易トイレ、毛布、個別テント、段ボールベッド、マット、パーテーションなど)の充実を図る。定期的な点検を怠らない。

②「自分たちのまちは自分たちで守る」ことを念頭に、公民館や自主防災組織などを中心に置きながら、地域住民が協力できる体制を作り上げていく

今、珠洲市正院地区は、復興に向かって歩み始めています。

正院町未来会議は、「小さな力を集めて大きな力に」して、「全町民の参加型」の「緩やかな連合体」として歩む姿は、これから事前復興まちづくり計画を策定する下知地区にとっても参考になる姿だと思いました。

「今後の課題」は町はずれよりも町なかに、マンションよりも平屋にとの思いの「復興公営住宅問題」、そして、「津波の浸水地域の外側に」「防災機能を備えた建物に」との思いの「公民館の移転問題」などだそうです。

丁度一年前に、正院を訪ねましたが、今度は小町さんたち未来会議の皆さんの思いが反映された復興のまち正院の姿を見せてもらいに行きたいと思いました。

| 11月15日「県消防広域一元化先延ばし・段階的統合も」 |

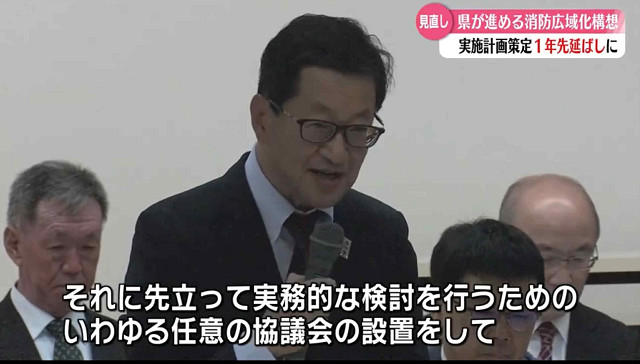

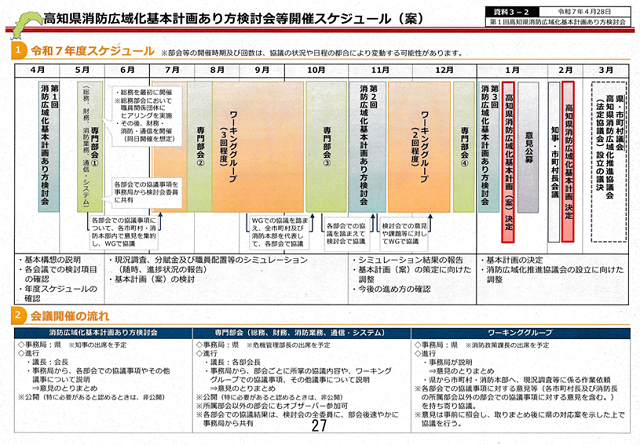

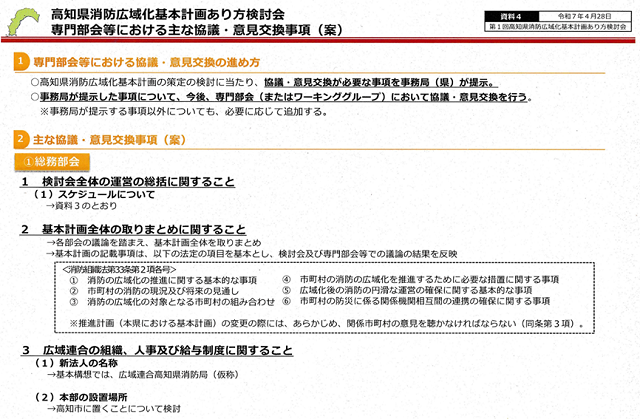

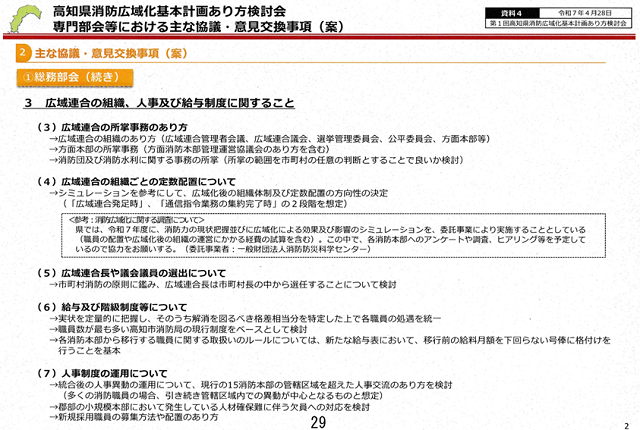

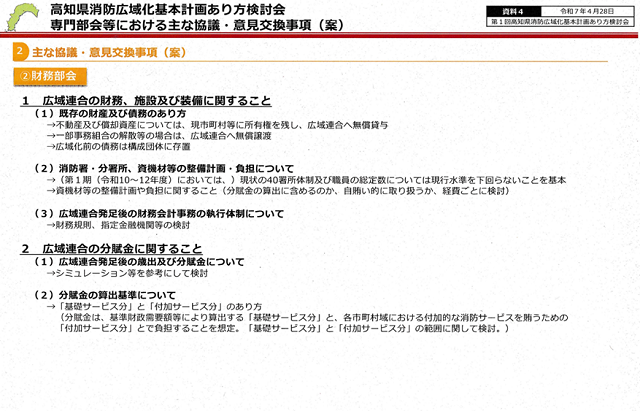

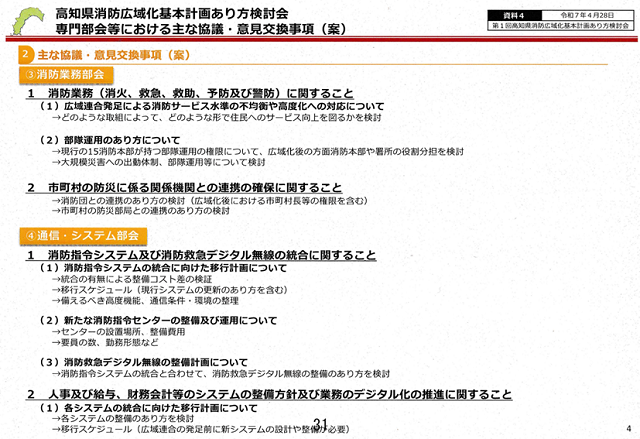

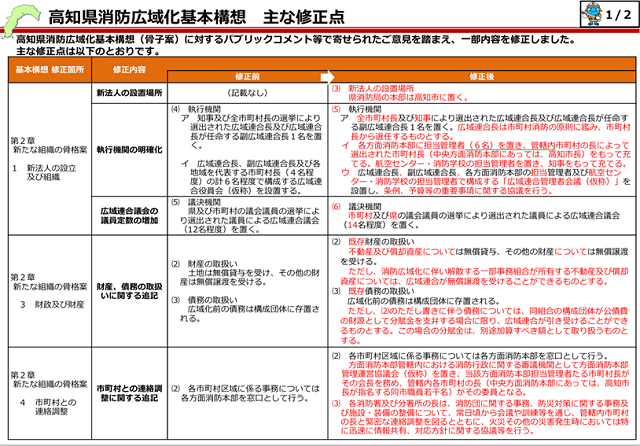

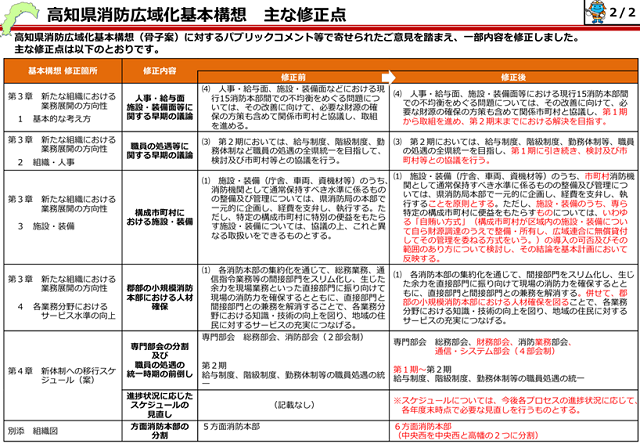

県は昨日、県消防広域化基本計画あり方検討会を開催し、傍聴しましたが、知事が冒頭にこれまでのスケジュール案を見直すことに挨拶の中で言及されました。

県は昨日、県消防広域化基本計画あり方検討会を開催し、傍聴しましたが、知事が冒頭にこれまでのスケジュール案を見直すことに挨拶の中で言及されました。

県内15消防本部を統合する「県消防広域一元化」の発足時期を当初の令和10年度から遅らせ、最長で令和16年度とする方針を示すなど、全体的に先延ばし、段階的実施とするなど、市町村からのこれまでの意見に答えた形になりました。

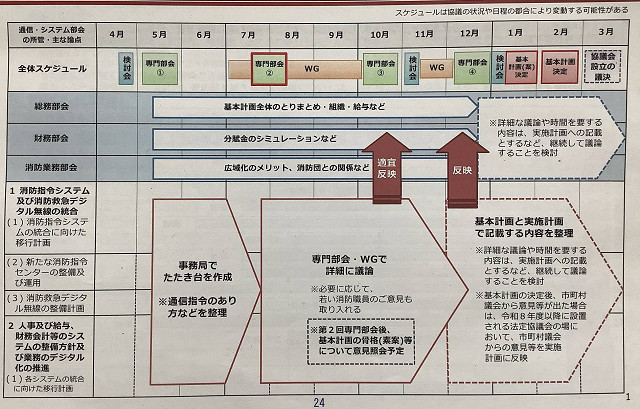

県が示した「令和8年度以降の取り組み方針及び目標年次」では下記の通り、これまでの見直しがされることとなっていました。

令和8年度においては、消防本部機能の統合に向けた実施計画の策定に必要な実務的な検討を行うため、地方自治法に基づく法定協議会の設置に先立って任意協議会を設置し、同年度内に実施計画案を取りまとめることとなります。

その際には概ね次の事項を前提条件として検討を開始することとされます。

①令和15年度末までに消防指令システムを全県共同で再整備し、令和16年度から運用を開始すること。

②それまで令和16年4月までの間に県内15消防本部を1本部に統合することを目指して、段階的な統合の可能性も含めて検討協議を進めること。この場合、段階的な統合の形態として、例えば方面消防本部単位などでの地域単位での段階的移行及び人材確保の先行共同実施などの事務事業単位での段階的以降の双方を検討し、これらの方式による場合には、各段階における参加市町村名及び目標年度等を実施計画案において明記すること。

③消防指令システムの再整備事業や前項に掲げる先行的共同事業の実施を含め、消防広域化の実現に向けた共同事業の実施主体として、令和10年4月を目途に「高知県消防広域連合(仮称)を設置すること。

これにより、市町村や各消防本部は消防業務の統合時期をそれぞれ判断することになり、一方で総務や通信部門を集約し、現場隊員を増やしたり、到着時間を短縮したりといった統合の効果が出るのは1~6年遅れることになるとのことです。

これまでも市町村から多様な意見が出されてきましたが、さらに県は丁寧な調整を行っていくことが求められます。

| 11月14日「高市政権の危うさ」 |

トランプ米大統領への激しい批判は米国内でも広がっている中、媚びへつらい、ノーベル平和賞を与えたいなどと言う高市首相。

トランプ米大統領への激しい批判は米国内でも広がっている中、媚びへつらい、ノーベル平和賞を与えたいなどと言う高市首相。

そして、軍事費のGDP比3.5%を念頭に置いた2%や安保関連3文書の改定の前倒しなどに踏み出す高市首相。

在任中の首相は、「いかなる事態が存立危機事態かは…一概に述べるのは困難」と慎重だったが、高市首相は、7日の衆院予算委員会で、中国が台湾を完全に支配下に置くために「戦艦を使い武力の行使を伴うものであれば、どう考えても存立危機事態になりうるケースだ」と強弁していました。

しかし憲法9条は「交戦権」を認めず、専守防衛までは認められているとはいえ、日本が直接攻撃されていないのに自衛隊が武力行使するなど認められるものではなく、周国家主席との会談で、戦略的互恵関係や建設的で安定した関係を構築し、台湾問題でも従来の政府の立場を踏襲することを示しながら、中国に対する挑戦的な発言を繰り返しました。

高市首相は10日になって、「従来の(内閣の)立場を変えるものではない」としたが、参戦すれば台湾に近い与那国島や西表島、石垣島、宮古島が危うく、沖縄本島の米軍基地への攻撃も想定されることを念頭におけば、7日に発言した持論は当然封じておくべきでした。

存立危機事態の具体的要件は対外的に示すのはなじまないものであり、そもそも、安保法制は違憲の疑いが残っているのであって、こうした懸念に対してしっかりと正面から向き合うべきことこそ求められているのではないでしょうか。

トランプ氏に迎合・追随し、東アジアの安全保障情勢の緊迫化に拍車をかけて、沖縄を見捨てるような姿勢の高市内閣こそ、「存立危機事態」ではないかとの批判が高まっています。

| 11月13日「能登半島地震の被災地からのメッセージに未災地の高知で学ぼう」 |

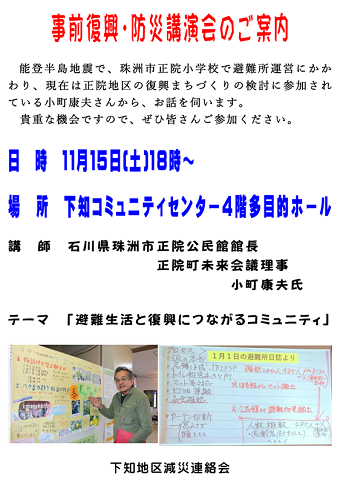

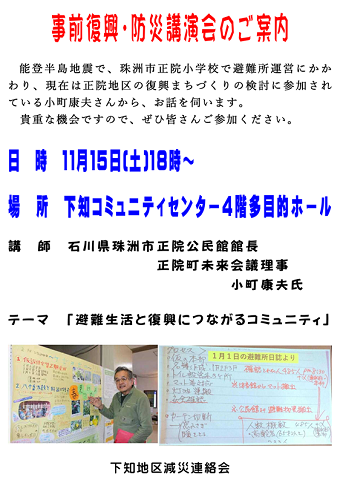

15日(土)18時~下知コミュニテセンターで予定している下知地区防災・事前復興講演会が近づいてきました。

能登半島地震で、震度5強から6強の大きな揺れで、甚大な被害を受けた珠洲市正院地区で500人ほどの被災者を迎えた小学校での避難所運営にあたられた公民館長の小町さん。

そして、小町さんは、今も復興に向かって「正院町未来会議」で、活躍されています。

そんな小町さんからお話を頂きます。

資料として、50枚ほどのスライドを送って頂きました。

貴重なお話を聞かせて頂けると思います。

下知地区の皆さんはもちろん、地域外の皆さんもどうぞご参加ください。

| 11月12日「政治活動保障の参与職で、官民連携」 |

昨日の知事の記者会見による、大石氏の県参与の任用に関する質疑から「政治的任用」の課題がさらに明らかになったと言えます。

「設置の目的」は、一番の目的は「県政の最重要課題である人口減少対策を始めとして県が実施する様々な政策をより一層効果的に遂行していくためには、行政機関だけではなく、民間事業所などもこれまで以上に巻き込んで推進していくことが不可欠。」だから設置したとのことです。

しかし、質疑の中から見えてくる本音としては、現在の県庁職員任せでは、成果が出ないので、何とかしたくて、官民のことを熟知している大石氏以上の「適役」は無いし、丁度今「浪人中」なので、もったいないと思い、要請したということらしい。

知事らの政策判断のサポートを担うが、庁議など県の意思決定の場には加わらず、営業的に庁外に出て「官民連携の橋渡し役」を期待するとしながら、「政治家としての知事の名代として、政治的活動をすることもある。」と、浪人中の政治活動を容認しています。

そのような中で、行政としての中立性・公平性を担保できるのかという懸念に対しては、そのようなリスクを超える形で成果を出すことを期待しているし、そのことで懸念に応えていくと言われています。

そして、新設の参与は、週3日勤務の想定で報酬は年440万円程度だと言いますので、月12日程度の勤務で37万円程ということになります。

任期は、びっくりする来週明けの17日から本年度末で、知事の任期中は更新も可能としています。

大石氏は取材に「身の引き締まる思いで、行政への信頼性が非常に大事だと感じている。」と答えていますが、今回の人事そのものが「行政への信頼を失うことになった」と感じられていないのでしょうか。

今回の人事で、県庁内の組織に少なからず溝が生じ、県民との間の信頼関係にヒビが入るような人事が強行されることは残念でありません。

それでも知事が大石氏を傍に置きたいというのなら、記者質問の中にもあったが、知事の好きな「直指定でなく公募」でもすれば、少しは県民の不信感は和らぐのではないでしょうか。

12月定例会では、知事の参与人事に関する姿勢を質すとともに、大石氏の今後の「言動と成果における中立性・公平性」を注視していきたいと思います。

| 11月11日「知事の参与人事は県政の分断につながるのでは」 |

今朝の地元紙報道に驚かれた県民の皆さんも多いことでしょう。

今朝の地元紙報道に驚かれた県民の皆さんも多いことでしょう。

7月の参院選徳島・高知選挙区に党公認で出馬して落選した大石自民党参議院徳島高知選挙区支部長を県の特別職として「参与(官民連携推進監)」を新設してまで雇用するとのことです。

しかも、議会の議決を経ずに知事の一存で決められるとすれば、そこまでして採用しなければならない人材なのかと問いたくなります。

報道などによると「県政をよく知るほか、草の根活動で培った幅広い人脈や行動力を持っていることを評価したとみられる。」とのことだが、大石氏個人の人脈が県政施策を進めるうえで、公平性・中立性を確保できる人脈なのかと言わざるをえません。

直近の選挙では、県民を二分した激しい選挙戦を闘った中で、培った人脈に頼る県政は、施策の偏りが生じるのではないかと懸念される県民は多いことだと思います。

うがった見方をすれば、大義は「県政をよく知るほか、草の根活動で培った幅広い人脈や行動力を持っていることを評価したとみられる。」のかもしれないが、実のところは落選した大石氏の職確保をし、次のステップのために知事が手を差し伸べたのではないかと見られても不思議でありません。

自民党が、責任もって職を確保するべきであって、選挙の落選者を県民の税金で雇用する必要性はないはずです。

濱田知事と大石氏の対応を見た時、「頼む方も頼む方なら、受ける方も受ける方」と言いたくなります。

また、最近の知事の施策における強硬姿勢が目につく中、このような人事を強行しようとする知事を、諫める幹部職員はいないのか。

県庁組織のあり方も問われているのではないでしょうか。

今日の記者会見での、知事の説明を注視していきたいと思います。

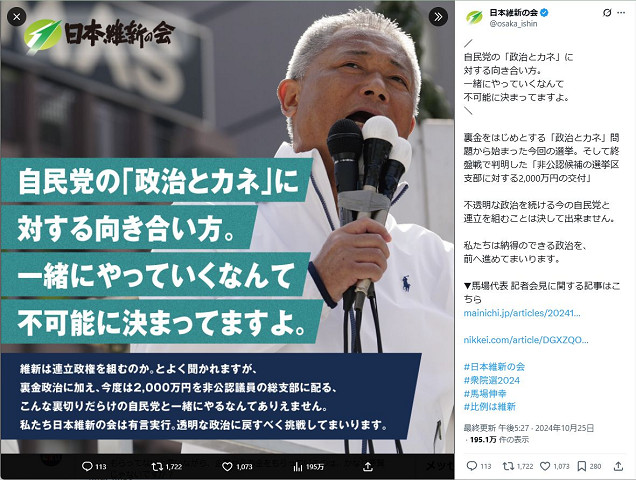

| 11月10日「信用できない維新の体質」 |

日本維新の会の藤田文武共同代表が、ビラの印刷などを巡り、秘書が代表を務める会社への発注をしていた「還流」疑惑が報じられていますが、本人は違法性を否定した一方、誤解払拭のために今後、発注先を変えるなどと述べていますが、それで説明がつくのかと批判されても当然です。

しかも、その言い訳と同時に、報道したしんぶん赤旗の記者の名前を自身のX(旧Twitter)で名刺によって名前を晒すという卑劣なことも行っています。

維新の会では、今年に限っても、国から公設秘書の給与を詐取したとして、石井章元参院議員が詐欺罪で在宅起訴され、維新の母体となる地域政党「大阪維新の会」から公認を受けた大阪府岸和田市の永野耕平前市長は、官製談合防止法違反などの疑いで逮捕、起訴されました。

まさに、今維新の党がやろうとしているのは「身を切る改革」どころか、実は「身を肥やしていた」のであれば、「定数削減」を言う資格があるのかと言わざるをえません。

政治家が身内に資金を流す行為はかねてから批判されてきました。

例えば、岸田政権下の寺田元総務相や秋葉元復興相など議員の政治団体の事務所賃料を親族に支払う利益誘導の構図が問題視されるなど、他にも不祥事が重なり、両者は更迭されました。

しかし、高市氏は、自民党裏金問題の象徴とも言うべき萩生田光一氏を党幹事長代行に起用し、昨秋衆院選では、自民から非公認とされて無所属で出馬した萩生田氏の応援のため、維新の元代表、松井一郎氏が駆けつけているのです。

さらに衆院選では、維新も自民との対決姿勢を明確にし、日本維新の会のX(旧ツイッター)2024年10月「不透明な政治を続ける今の自民党と連立を組むことは決して出来ません」と投稿し、「自民党の『政治とカネ』に対する向き合い方。一緒にやっていくなんて不可能に決まってますよ」「不透明な政治を続ける今の自民党と連立を組むことは決して出来ません」と投稿していたのです。

それが、自民との連立政権に参加するとなると、この政党は何から何まで、国民の信頼を裏切る政党だと言わざるをえません。

そして、そんな政党と連立する自民党も信頼するには値しないということは自明の理です。

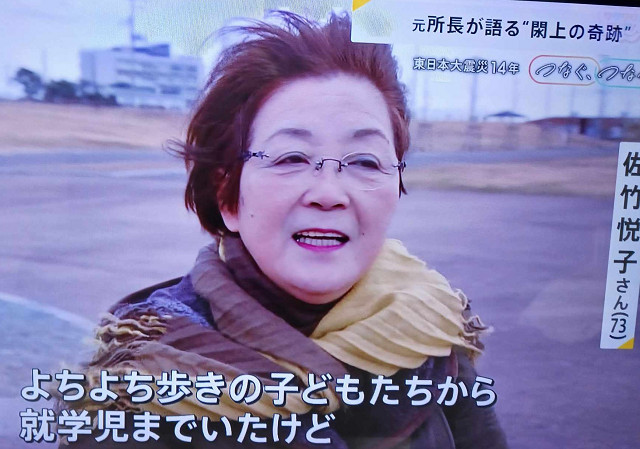

| 11月7日「10年を節目に改めて災害に『も』強い街目指して」 |

毎年、内閣府は「津波防災の日」の5日、意識啓発イベントをオンライン形式で開催しています。

今年は、高知市下知地区も5年ぶりに事例報告として発表させて頂きました。

私も、途中からのオンライン参加で、平成23年の東日本大震災で被災した岩手県釜石市からの地区防災計画で車避難に取り組まれている荒川地区の事例報告から拝聴させて頂きました。

高知市下知地区の事例報告は、高知市からの「津波被害と対策」について、山中晶一高知市防災政策課長から報告の後皆本隆章下知地区減災連絡会会長から下知地区防災計画とその取り組みについて報告がありました。

下知地区防災計画(津波避難を含む)を取り巻く近年の外的要因と今後の取り組みとして、南海トラフ地震臨時情報への対応やカムチャツカ半島地震における遠地津波の対応、今年3月末の国の新たな被害想定と、これを踏まえた高知県版被害想定及び高知市の各防災計画・マニュアル変更が行われるなどが予定される中、下知地区防災計画の前提となる「魂(住民の主体性)の醸成」をアップデートし、「高知市事前復興まちづくり計画」との融合させていくことが課題となっています。

片田敏孝東大特任教授の基調講演には、間に合わず聞けなかったが、「南海トラフ地震等を見据えた国民の防災意識向上と行動変容」について、「地域事情に関係なく事態が展開するのが災害の本質。あなた自身がどう動くかが問われている」と訴えられたとのことでした。

また、パネラーの鍵屋先生らも共感されていましたが、「説得のコミュニケーション」よりも、自分の行動が家族の命を守るという「共感・納得のコミュニケーション」を通じて、行動変容を促すことが重要だということが強調されていたようです。

磯打先生の下知地区防災計画を「地域コミュニティの継続計画」と称して頂いたり、昭和小の「津波避難ビル巡り」による地域の顔の見える関係づくりとしての視点があることの指摘を頂きました。

また、地区防災計画づくりのアドバイザーとして通って頂いた鍵屋先生が、丁寧に取り組んだからこそ、今に続いている取り組みがあると評価頂いたことに、「脆弱性の高い人が増えてきたが、そんな人たちでも助けられる取り組みがこれからは、求められてくる。」との指摘をしっかり具体化させていくことが、必要ではないかと思ったところです。

12月には、鍵屋先生を久々に下知地区にお招きして講演会を開催予定だが、ますます楽しみになってきました。

| 11月6日「虐待からの今『恩返しに生きる』」 |

昨日は、事務所近くの「ちよテラホール」で「社会に出る僕たちに 本当に必要な支援とは~支援ではなく関係を!認める、認められる。~」をテーマに、幼少期より壮絶な虐待を受け、自身の過酷な家庭環境と児童養護施設での生活経験を経て、過去を価値に変えてきた新居優志さん(株式会社Fans 代表取締役/鳥取県米子聖園天使園卒園)の講演会がありました。

昨日は、事務所近くの「ちよテラホール」で「社会に出る僕たちに 本当に必要な支援とは~支援ではなく関係を!認める、認められる。~」をテーマに、幼少期より壮絶な虐待を受け、自身の過酷な家庭環境と児童養護施設での生活経験を経て、過去を価値に変えてきた新居優志さん(株式会社Fans 代表取締役/鳥取県米子聖園天使園卒園)の講演会がありました。

講演会は、高知市の社会的養護自立支援拠点事業所「にじいろステーション」と児童家庭支援センター「高知ふれんど」が企画されたもので、長いお付き合いがあり児童虐待予防につい学ばせて頂いていることから、お声かけがあって、参加してきました。

今朝の高知新聞にも記事が出ていましたので、ご覧になった方もおられるかと思いますが、その生き方の中で学ばれたことに、私たちも厳しい環境の子どもたちとの向き合い方を教えられました。

「支援とは何かをしてあげることではなく、信じて待ってくれた人がいたと言う記憶を残すこと。」だと言い、「啐啄同時」という言葉を紹介されました。

それは、卵の中のひなが殻を破ろうとする時、親鳥も同時に卵をつつくことを意味し、「子どものサインなしにつついてもうまくいかない。小さいサインを信じて待つこと、そしてそれに気づくことが大切で、このバランスの支援が本質ではないか」と最初に呼びかけられました。

新居さんは、「過去の自分は、幼い頃から父を一度も見たことがない。母の精神的不調によって家に帰られない。食べられない。公園の水道水で空腹を満たし、公園で寝る日々が続いた。母からの虐待で死を考える毎日があった。高校には行かせない。働いてこい。お前は金を稼ぐために産んだ。」と言われて、育ったことを「否定して生きてきた過去」として紹介されました。

しかし、児童養護施設との出会いが人生の転機になったとのことで、そこで得たことは「学校に行ける喜び。朝昼晩ご飯をが出てくる。高校・大学進学。世界の20カ国以上を訪問できた。」ことで、施設との出会いは光だったと言われています。

「人は何を持っているかよりも、誰に出会うかで人生が変わる。」「過去は変わらない。ただ過去の価値は変えられる。」「人はいつからでも、どこからでも変われる。」「待つ支援。信じる支援。つなぐ支援。という三つの支援がある。」「できたと言う成功体験を積み上げることが大切。環境で人生は決まらない。」「恩返ししたい。恩返しに生きる当たり前に感謝する。自分の話のためにいろんな人が来てくれている。これにも感謝しかない。」などと、自らの体験の中で、得られてきた一つ一つの教えの一言一言が刺さる言葉ばかりでした。

新居さんが「自分を信じてくれたからやろうと思った」恩返しは、「三つの支援」の実践なのかなと考えさせられました。

| 11月4日「文化による抵抗『パレスチナ映画祭』」 |

昨日は、11月2日に世界同時開催の「パレスチナ映画祭」の一環として、高知では3日開催となった映画祭を鑑賞してきました。

昨日は、11月2日に世界同時開催の「パレスチナ映画祭」の一環として、高知では3日開催となった映画祭を鑑賞してきました。

1917年11月2日、英国がパレスチナの地にユダヤ人国家を建設することを支持する「バルフォア宣言」を出したことがイスラエル建国に結びつき、今日に続くイスラエルによるパレスチナ人抑圧の要因となったことから23年から映画祭は毎年、この日に開催されています。

イスラエルによる占領と抑圧が続くパレスチナに連帯しようと11月2日、世界94カ国、425都市700会場以上でパレスチナ映画を同時上映する「パレスチナ映画祭」で、日本は60会場以上で最多の開催となっています。

2014年から毎年パレスチナで開かれてきたが23年10月、イスラエルによるガザ地区への大規模侵攻開始後は、全世界で映画上映を呼びかけるスタイルになったと言われています。

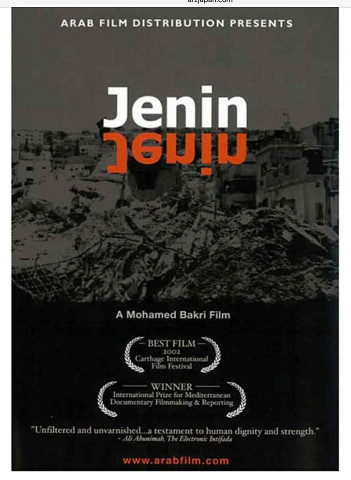

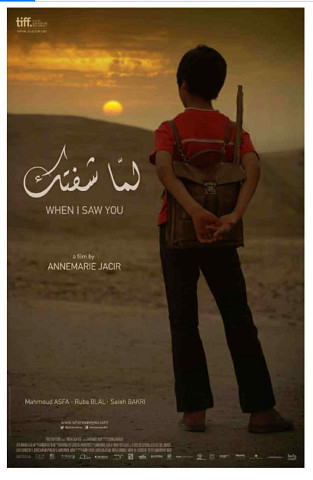

高知では三本の映画が上映されましたが、私はイスラエル軍の作戦によりヨルダン川西岸地区のジェニン難民キャンプで多数の死傷者が出た事件を扱い、イスラエルで上映禁止となったドキュメンタリー「ジェニンジェニン」(2002年)と、ヨルダンで難民となった少年の目を通して厳しい現実を描いた「ぼくの見えた道」(12年)を鑑賞しました。

高知でも市民の皆さんとともに、世界同時に展開する「文化による抵抗」に連帯できてよかったです。

| 11月3日「『身寄りなき老後』に苦慮すること」 |

国でも、新たな法改正によって、「居住サポート住宅」の仕組みが設けられ、安否確認など生活支援サービスを一体で提供する物件をあらかじめ認定することができることとなったが、この10月に施行されました。

国でも、新たな法改正によって、「居住サポート住宅」の仕組みが設けられ、安否確認など生活支援サービスを一体で提供する物件をあらかじめ認定することができることとなったが、この10月に施行されました。

今朝の朝日新聞では、「身寄りなき老後」と題して、単身で頼れる身寄りもいない高齢者が亡くなった場合、残置物の処分を難しい問題として取りあげています。

私も、以前から、県内の住宅確保要配慮者の問題に関連して、幾度か県議会質問で取り上げ、「基本計画にあるようにセーフティーネット住宅の登録戸数のみを成果指標にするのではなく、取組の進め方をさらに具体化し、実効性を示すことが求められている」と指摘し、福祉と住宅をつなぐことを求めてきました。

しかし、住宅が確保できても、亡くなられた時の残置物の問題は新たな問題として残っています。

法律上、所有権は相続人にあたる家族親族が引き継ぐもので、大家などが相続人に断りなく処分することはできず、その所在を探して片付けを頼む必要があります。

しかし、必ずしも応じてくれるとは限らず、相続そのものを放棄されることもあり、全員が相続放棄をすれば依頼する相手もおらず、宙に浮いてしまうこととなります。

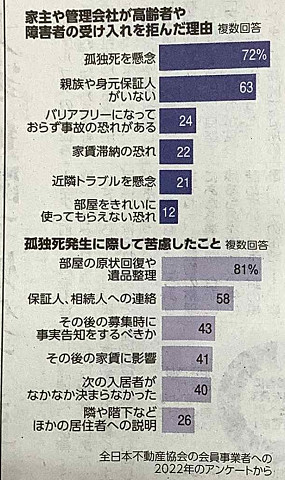

これまでにも幾度となく指摘してきたが、単身の高齢者が新たに部屋を借りるのは容易ではなく、国土交通省の2021年度の調査では、住宅を貸す「賃貸人」の約7割が、高齢者に貸すことに「拒否感がある」と回答し、その要因は残置物処分の難しさや、孤独死の発見が遅れて「事故物件」になる懸念などとされています。

また、公営住宅には収入が一定以下などの条件があり、地域によっては倍率も高く、国の調査では、高齢の単身世帯は24年に903万世帯を超え、今後も増えていく見通しです。

記事にあるケースの長野県社会福祉協議会の「入居保証・生活支援事業」を利用し、亡くなった場合、残置物は県社協に贈与するという内容で死因贈与契約を結んでいたため社協が処分できたとのことです。

厚生労働省の24年調査では、全国5482万5千世帯のうち高齢の単身世帯が約903万1千世帯を占め、50年には約1083万9千世帯に達するという推計もあり、一方で「持ち家率」は60歳以上では約80%だが、40代は約58%と下がり、今後は高齢期の持ち家率も下がる見通しの中で、高齢者の単身化の問題は加速化するばかりであり、看過できない問題だといえます。

| 10月31日「下知地区防災計画の「事前復興計画」が月刊「世界」に」 |

今回の東京行きの旅のお供は読めていなかった月刊「世界」11月号でした。

なんとその中に高知市下知地区の地名が出てきました。

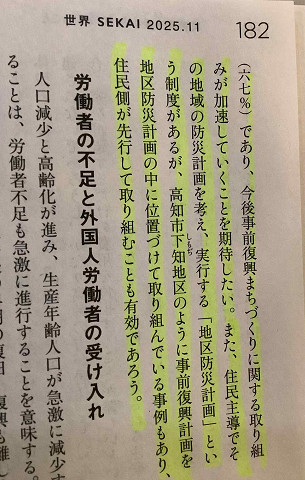

岐阜大学の地域減災研究センター長の小山真紀先生が書かれていた「災害を最小化するということ」との論文の中の「少子高齢化と復興まちづくり」のパートで、「事前復興まちづくり計画を策定している自治体が2%にとどまっているが、関連する何らかの取り組みに着手している自治体は1202にのぼり、今後事前復興まちづくりに関する取り組みは加速していくことを期待したい」とありました。

その中に「住民主導での地域の防災計画を考え、実行する「地区災計画」という制度の中で、「高知市下知地区」のように、事前復興計画を地防災計画の中に位置づけて取り組んでいる事例もあり、住民側が先行して取り組むことも有効であろう」と紹介していただいておりました。

改めて、事前復興のまちづくり計画の中で、「平時と災害時のギャップを埋める取り組みにもつなげ」たり、この小山先生の「災害時の死者や被害を最小化するということは、すなわち、平時の社会をより良くするということと同じことなのである。」との結びを、肝に銘じて、これからもこの地区防災計画の具体化を図るとともに、事前復興計画を来年1月頃から始まるまちづくり計画のワークショップで可視化していきたいと思ったところです。

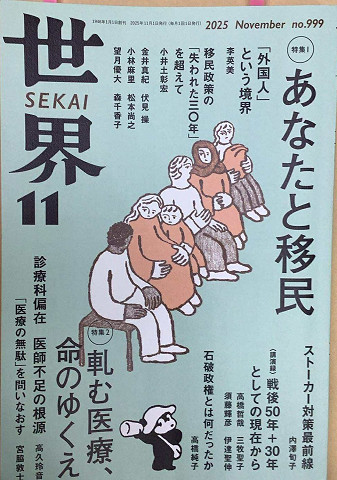

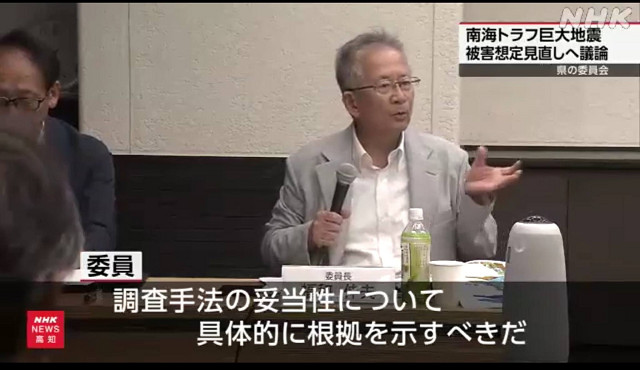

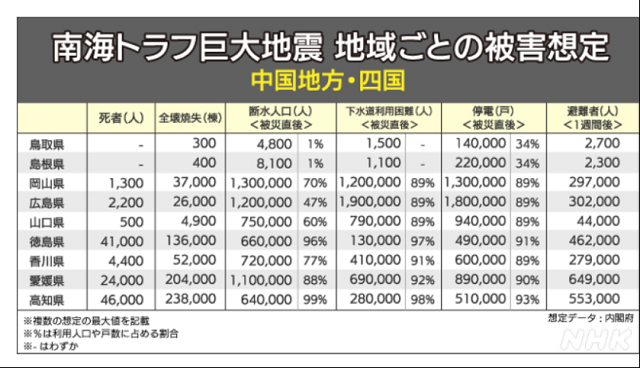

| 10月30日「地震被害想定検討委員会で、震度分布・津波浸水予測ともに見直し」 |

29日、第4回地震被害想定検討委員会が開催され、傍聴してきました。

29日、第4回地震被害想定検討委員会が開催され、傍聴してきました。

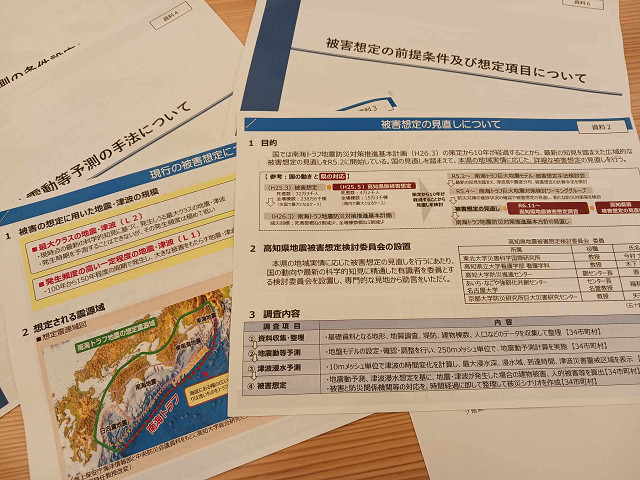

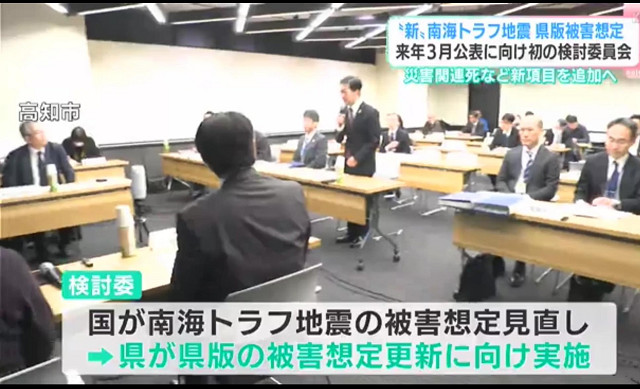

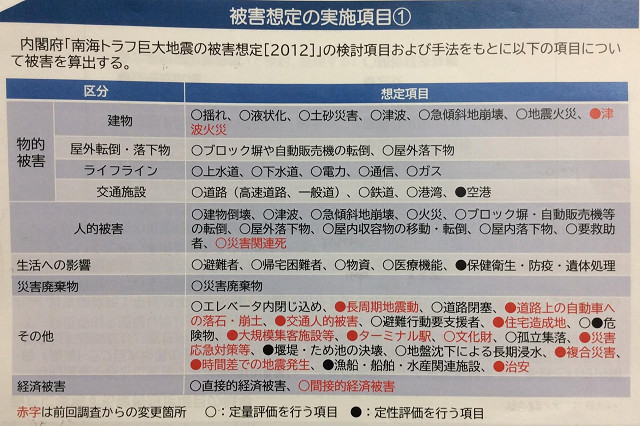

「震度分布・津波浸水予測」は、平成24年に高知県が公表したものを、国が本年3月に公表した新たな被害想定をベースに、県内の詳細なデータなどを加味して、より精緻に算出したものであり、震度分布・津波浸水予測ともに見直されました。

震度分布では、高知市周辺の平野部など一部の地域では、震度階級が高くなり、最大震度7に達する市町村が前回の26市町村から33市町村に増加しています。

一方、津波浸水の予測では、国が本年4月に改定した最新の地図情報を活用し、前回よりも詳細な地形図を作成したうえで、近年の潮位データや浦戸湾の三重防護事業などの整備状況も反映し、浸水域を算出したとされています。

その結果、津波浸水面積は、高知県全体で前回の約19,300haから約18,500haに、約4%減少しましたが、いずれにしても、予測は厳しい状況だと言わざるを得ません。

委員からも、「どこの揺れが大きくなったとか、津波浸水域が縮小したとかと受け止めるのではなく、どこも厳しいリスクを抱えていることは変わりないことを踏まえて備えなければならない」「県民には、無茶苦茶分かりやすいパンフレットで周知することに務めなければならない」などの意見が出されていました。

さらに、詳細の検討をするため当初の予定に加えてさらに検討会を追加で開催して、人的被害や建物被害などの被害想定を算出し、今年度末に公表される予定です。

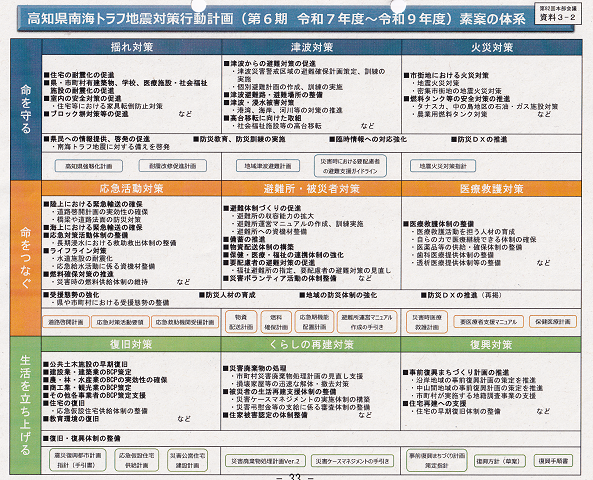

その被害想定をもとに、県では来年度に第6期南海トラフ地震対策行動計画のバージンアップを図る過程で、対策のさらなる強化や加速化を図っていくことが求められます。

| 10月29日「お追従外交で終るのか」 |

「阿諛追従(あゆついしょう)」という四文字熟語があるが、「人に気に入られようとして、おせじを言ったりへつらったりして機嫌をとること。」だと言われています。

「阿諛追従(あゆついしょう)」という四文字熟語があるが、「人に気に入られようとして、おせじを言ったりへつらったりして機嫌をとること。」だと言われています。

今回のトランプ米大統領に対する高市首相の対応を見ていて、そんな言葉が浮かばざるをえませんでした。

高市氏は、すでにGDP比2%を目標にした防衛力整備の目標を2年前倒しして今年度中に実現するとともに、さらなる増額を視野に、安保3文書の改定に着手する方針を表明しており、トランプ氏には、日本が主体的に取り組む決意を伝え、日米同盟の抑止力、対処力の強化と、同志国連携の推進、さらに、台湾海峡の平和と安定の重要性を改めて確認しました。

重要鉱物、AI(人工知能)、造船など幅広い分野で経済安全保障の協力を強化し、レアアース(希土類)を含む重要鉱物の確保についての連携に関する共同文書と、日米関税交渉の合意の実施を確認する共同文書に署名しました。

そして、明記されただけでも総額4千億ドル(約60兆円)にのぼる事業規模についても「額が大きすぎる。根拠がわからない」と戸惑う企業もあるなど破格の対米投資を行おうとしています。

加えて、高市氏はトランプ氏の「貢献」を持ち上げるばかりか、米側によると、高市氏はトランプ氏が欲しくてたまらないノーベル平和賞に推薦する考えも明らかにしたといわれています。

こんな、露骨な追従(ついしょう)外交と見られても仕方ない高市外交の先で実現される日米外交は、この国の平和と安定を築くことができるのかと不安を抱かざるをえません。

| 10月28日「避難生活と復興につながるコミュニティについて聞かせて頂きます」 |

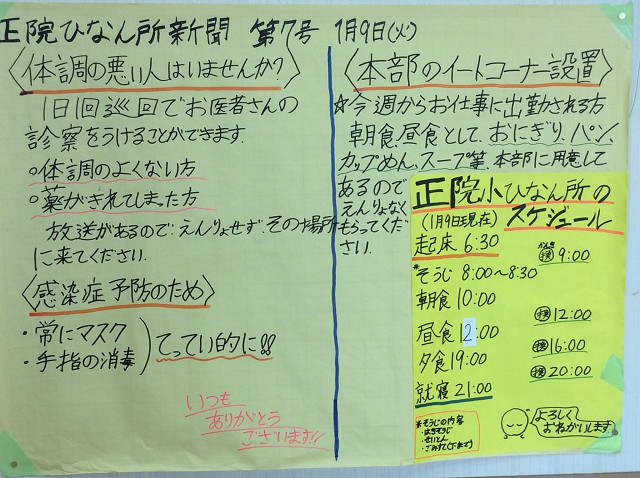

昨年11月3日、能登半島地震の被災地の珠洲市を地域の消防団の皆さんと視察で訪ねた際、正院公民館長の小町さんから、発災時の避難所運営について、お話を伺わせて頂きました。

昨年11月3日、能登半島地震の被災地の珠洲市を地域の消防団の皆さんと視察で訪ねた際、正院公民館長の小町さんから、発災時の避難所運営について、お話を伺わせて頂きました。

正院公民館には、正院小学校で避難所開設をしてからの日毎の推移を記録したものや子どもたちが作成した「正院小ひなんしょ新聞」が丁寧に掲示されていて、お話も含めて大変貴重で教訓化したい内容ばかりでした。

特に、「運営のポイント」として以下の5点だと言われました。

①県内外の支援チームの力を借りる。受け入れ体制を整えてその専門知識や知恵を活かす。

②運営が円滑に行くよう班構成を工夫する。避難所の変化に伴って班構成を見直す。

③避難者、スタッフ、県内外の支援チームが運営方針を共有できるようにミーティングを重ねる。

➃一人に負担が集中しないよう各班で連携を深める。順番に休息が取れるように体制を工夫する。

また、「今後の課題」としては、次の二点だと話されました。

①指定避難所の想定避難者数に見合う備品(水、食料、簡易トイレ、毛布、個別テント、段ボールベッド、マット、パーテーションなど)の充実を図る。定期的な点検を怠らない。

②「自分たちのまちは自分たちで守る」ことを念頭に、公民館や自主防災組織などを中心に置きながら、地域住民が協力できる体制を作り上げていく。

今回の講演会では、そんな発災直後の避難所運営に携わられた教訓に加えて、全町民が会員のまちづくり団体「正院町未来会議」で理事も務められ、半年間に渡り企画開催し、集まった意見を元に作成した「正院町復興まちづくり方針案」についてのお話も聞かせて頂けるようです。

その小町さんをお招きして、11月15日(土)18時から事前復興・防災講演会を開催します。

まさに、事前復興の学びとして貴重な内容だと思います。

関心ある皆さんは、どうぞお越しください。

| 10月27日「自維連立政権の危うさと社会対立の可能性」 |

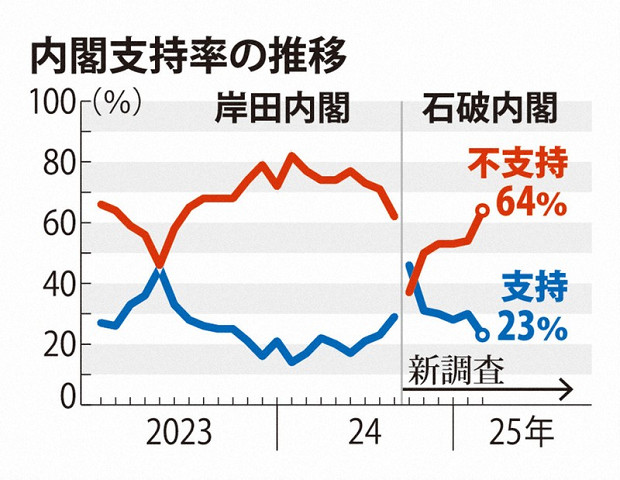

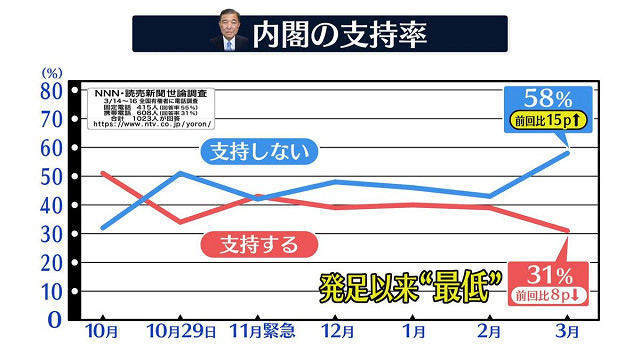

21日の臨時国会で誕生した自民党と日本維新の会のタカ派連立政権による高市内閣は、当初の支持率こそ高いが、その危うさに国民は早く気づく必要があります。

21日の臨時国会で誕生した自民党と日本維新の会のタカ派連立政権による高市内閣は、当初の支持率こそ高いが、その危うさに国民は早く気づく必要があります。

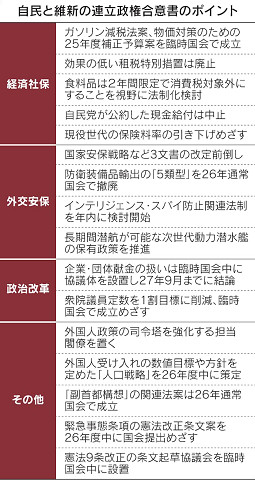

公明党との連立解消で、首相指名が危ぶまれた高市・自民が選んだのが維新であり、両党の合意では、議員定数削減、スパイ防止法制定や社会保障改革、改憲などの国民世論が対立しかねない課題ばかりが並びました。

この政権誕生を歓迎しているのは、安倍政権を支えた保守系団体「日本会議」や、世界平和統一家庭連合(旧統一教会)の「賛同会員」や旧安倍派で政治資金で脛に傷持つ議員らではないかと思われます。

また、自民と維新が交わした連立政権の合意文書に盛り込まれたのは、スパイ防止法の制定だけではなく、維新が「絶対条件」に位置づけた、「社会保障改革」や、「副首都構想」の推進、「1割」を目標とした衆院議員の定数削減などのメニューも並んでいます。

社会保障改革は、9月定例県議会でも我々が反対した市販薬と成分や効き目が似た「OTC類似薬」への公的医療保険の適用見直しの検討が明記されるなど、保険適用外になることへの懸念など社会保障改革を重視する維新との連立政権の誕生で、見直し議論が加速することを危惧されます。

さらに、維新が絶対譲れないとして、最重要項目に格上げされたのが衆院議員定数削減は、国民の声が国会に「さらに届きにくくなることにつながりかねない」と警鐘を鳴らす野党や国民の声が高まっている中、このように重要な課題を今臨時国会で何としても成立させるというその強引さには呆れるばかりです。

いよいよトランプとの会談が迫っている中で、防衛費を対GDP比で2%に引き上げる目標を前倒しで実施しようとするなど、話し合う前からトランプからの要請に応えようとしている高市政権の危うさをしっかりと見極めていきたいものです。

そして、右派政党として再構築された自民党が、タカ派的な政策を実行しやすくなる一方、国内の分断や対立が激化してしまうのではないかという懸念は高まるばかりです。

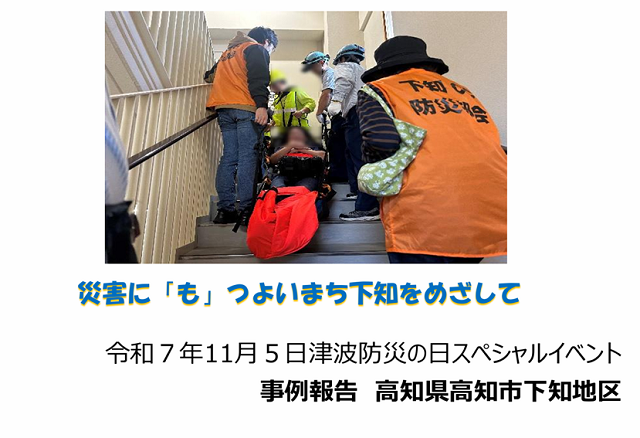

| 10月26日「防災訓練で新たな視点も」 |

今日は朝から、下知地区総合防災訓練がいろんなメニューの中で開催されました。

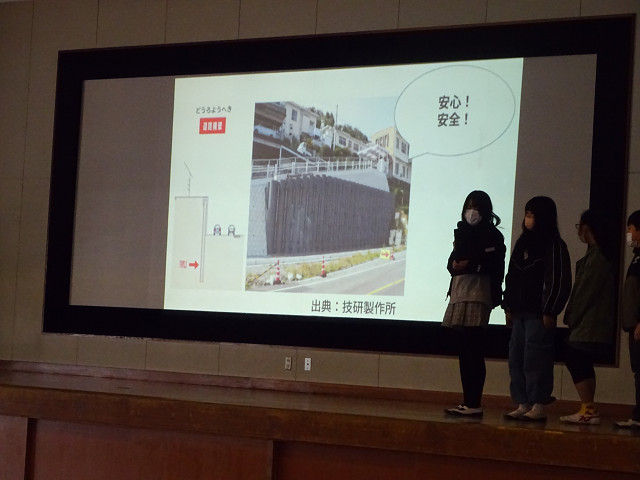

10時の避難完了の時点では68名の避難者でしたが、3年目を迎える昭和小学校5年生の防災学習の発表が始まるころには、保護者などの見学も含めた参加もあって、ピーク時には100名を超える参加だったようです。

いろんなきっかけでの参加は有るかと思いますが、一つでも防災についての学びがあったらと思います。

特に今回の訓練では、車椅子ユーザの方が参加して下さって、4階までの階段を使った避難行動支援が行われました。

車椅子ユーザーの方から参加しての感想を全体の参加者の前で聞かせて頂き、改めて避難行動要配慮者への支援のあり方をお互いが学ぶことができました。

そのための機材についても、日常からの使い方を練習しておかないと色々とてこずることも改めて確認できました。

今後も、機会があれば参加させて頂きたいとの要望がありましたので、私たちの学びの場としても歓迎したいと思います。

また、今回の訓練では、多言語ポスターも作成して、ご近所にお住いの外国からの研修生の方などへの参加呼びかけもしてきました。

参加されたときの対応として、コミュニケーションボードなども準備してありましたが、今年は参加がありませんでした。

今後も多様な方々に参加頂ける訓練となるよう企画・運営していきたいものです。

訓練への参加、運営にあたられた皆さんお疲れさまでした。

| 10月25日「教育から見る満州」 |

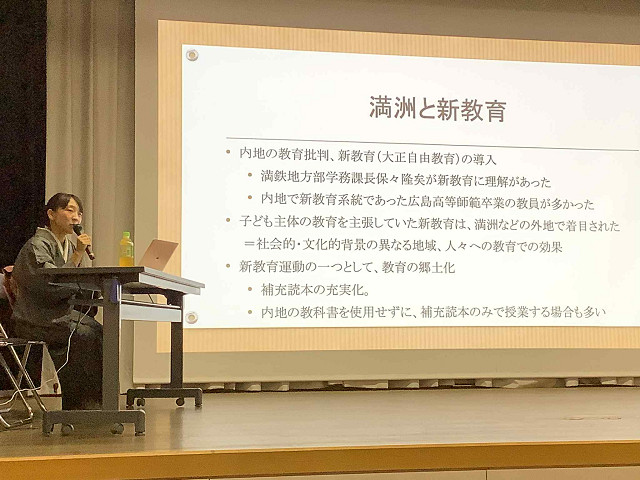

ご案内頂いていた「第8回満洲の歴史を語り継ぐ集い」に参加してきました。

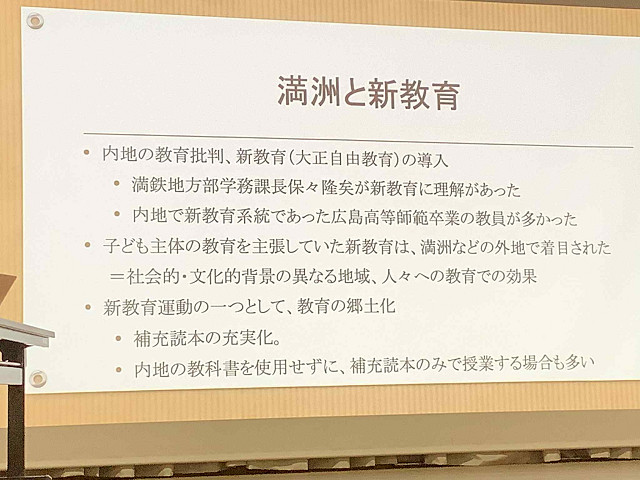

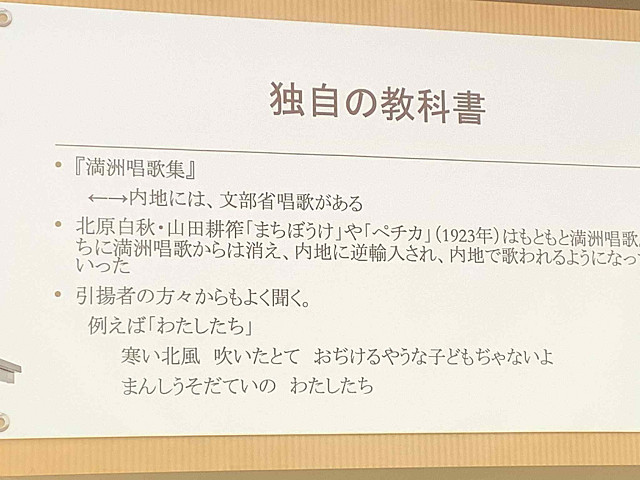

基調講演は、大石茜先生(松山大学准教授)が、「教育からみる満洲―満鉄の幼児教育を中心に―」お話してくださいました。

満洲の教育史を学びながら、保育や幼児教育の在り方についてお話を聞かせて頂きましたが、興味深い話ばかりで、生前の母が、満州の撫順でこのような教育を受けていたから故のその後の生いたちが少し垣間見えたように思えました。

満鉄の新教育は、内地の教科書さえ使用しない現地適応主義だったのが、満州国になつてからは内地延長主義の教育が行われ、日本の生命線としての満州を意識した戦時下の教育に移行した過程や当時の幼児教育なども初めて聞く話ばかりで、改めて教育と戦争について学ぶことの必要性も考えさせられました。

また、県内で収集してきた満洲帰国者の証言の中から、少年少女期の体験をまとめた動画も視聴させて頂きました。

| 10月24日「東日本大震災の被災地・名取市閖上、多賀城高校の復興から、事前復興を学ぶ」 |

東日本大震災の被災地における復興状況を学ぶ会派の調査視察も18日が最終日となりました。

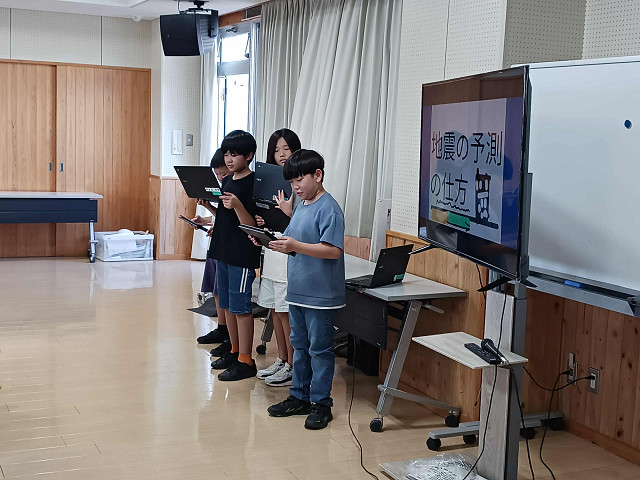

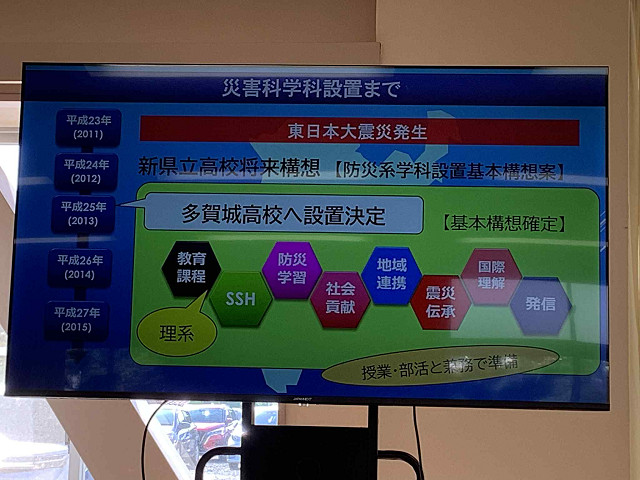

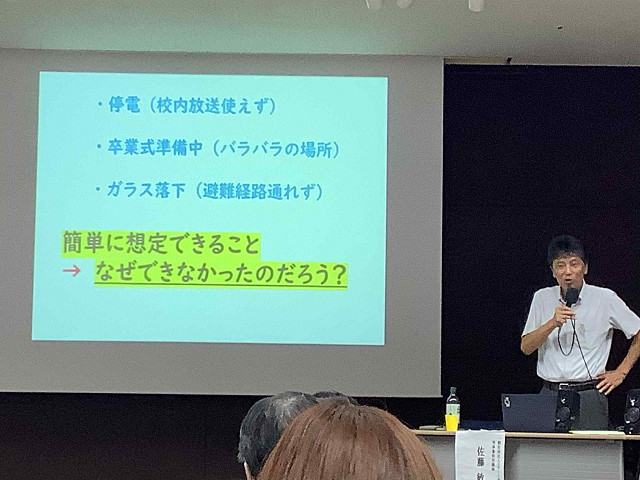

午前中には、県立多賀城高校災害科学科を訪問し、佐々木教頭先生をはじめ、初代の担任の佐藤先生、現在の担任の石山先生のお話を聞かせていただきました。

ちょうど当日は全校の球技大会のため、授業を見学する事はできませんでしたが、先生方からのお話を聞く中、改めて本県においても、必要な学科であることを考えさせられました。

災害科学科では、普通科の学習内容を防災や減災、環境の切り口も加えて学習し、専門科目では、過去の災害や環境から見られる諸問題を学習題材にするなど、自然科学的なアプローチや人間社会学的視点を養う学習で、幅広い内容を扱っています。

災害科学科では、大学等進学が8~9割を占め、その先にも災害対策に関わる進路を歩まれているとのことです。

高知県議会でも、本県高校における災害科学や環境を学べて、このような学びの中で、命を守る学びと備えの人材を育てる学科の必要性にを提案してきましたが、改めてその必要性を感じたところです。

午後からは、名取市閖上地区の復興の状況について、10年間の交流が続いているふらむ名取の代表格井さんから、日和山で合流し、お話を聞かせて頂きました。

10年前から何度か尋ねましたが、復興の街開きがされてからは初めてでしたので、その代わり様に驚かされました。

まちづくりそのものよりも、格井さんが力を入れてこられたコミュニティ形成のための様々な取り組み、お茶会や餅つき、芋煮会などなど、災害後に新たにできた人と人とのつながりが復興の重要な柱なのだと感じさせられたところです。

そして、周りに見える災害復興住宅の集会室の光景が目に浮かんでくるような気すらしました。

これらの取り組みによって、復興計画では後れをとったが、いいまち「閖上」になったと言われるように頑張られている格井さんたちの思いはを私たちは災害前に築いておかなければならないと考えさせられました。

この地区では、ハードの復興だけでなく、ソフトの復興の重要性について学ばせて頂きました。

| 10月23日「東日本大震災の被災地・石巻市雄勝、東松島市の復興から、事前復興を学ぶ」 |

二日目の16日の最初の目的地は、石巻市雄勝地区で、約束の場所の道の駅を訪ねて、その変貌ぶりに驚くばかりでした。

現地では、10年前に現地で説明頂いたり、これまでに高知にもお越しいただき、下知地区でも復興の状況についてお話を頂いた金沢大学助教の阿部晃成さんが出迎えてくれました。

最大9mの高さの巨大堤防に囲まれた地域は、今までも話には伺っていましたが、本当にこれが復興と言えるのか、そんな思いを抱かざるを得ない現状を見せつけられました。

移転先の高台での災害復興公営住宅の状況や多くの犠牲者が出た雄勝病院跡地にある慰霊碑等を案内頂き、後背地に誰も住まなくなったにもかかわらず、立ちはだかる巨大防潮堤など、なぜこのようになってしまうのか考えさせられる復興です。

そこには、今までも阿部さんから聞かされていた被災者の多くを切り捨てながら、高台移転のミニよる住宅再建と、守るものを失った低平地に巨大防潮堤を建設する宮城県の規定復興が進められた町が作り出され、そこには帰りたくても帰れない人々を除く1/4の住民が戻っただけです。

さらに、阿部さんは、現在能登半島地震の被災地輪島で支援をしながら研究をされている中での課題を将来の南海トラフ地震への備えとして提起もして下さいました。

これらの課題をしっかりと高知に持ち帰りたいと思います。

女川駅前のシンボルエリア経由で、午後からの目的地である東松島市みらいとし機構に移動しました。

東松島市では、分散型地域エネルギー自律都市プロジェクトによる復興まちづくりが行われており、スマート防災エコタウンや電気事業についてお話頂くとともに、防災エコタウンの実際を見学させて頂きました。

大手住宅企業と東松島市が連携して、東日本大震災からの復興をきっかけとした住民の意向を反映した住宅再建や環境配慮のまちづくりを実現したもので、エリア内では災害時に停電した際にも、3日から1週間は電気供給が可能な再生可能エネルギーの新しいモデルとして運営されています。

事前にこのような街づくりが地域地域で行われていれば、災害後の復旧がいかに早く進むかということを考えさせられました。

また、東松島市の野蒜地区は、大変な被害を受けたところとして記憶にもあるところですが、現在は脱炭素先行地域として野蒜地区で取り組まれている事業などについてお話を聞かせていただき、現地の震災遺構や復興伝承館もご案内いただきました。

雨の中を丁寧にご案内をいただいた皆様に感謝です。

また、移動中には少しの時間だけでしたが、大川小学校にも立ち寄り、手を合わせてきました。

| 10月22日「高知県も命を守る選択肢への支援を」 |

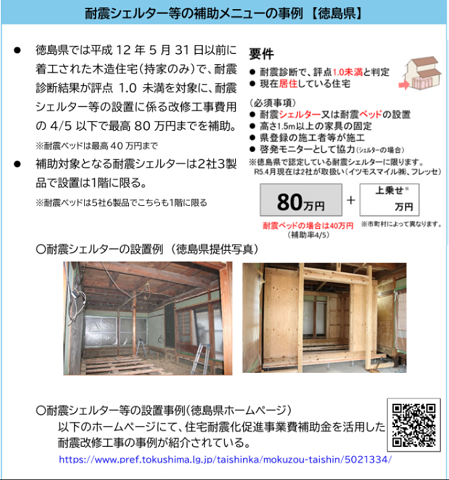

昨日の高知新聞「地震新聞」に「耐震シェルター、命守る選択肢 多くの県で導入補助 高知は「全体耐震基本」」との見出しで耐震シェルターの特集記事がありました。

昨日の高知新聞「地震新聞」に「耐震シェルター、命守る選択肢 多くの県で導入補助 高知は「全体耐震基本」」との見出しで耐震シェルターの特集記事がありました。

住宅の一部に強固な空間をつくる「耐震シェルター」という備え方で、建物全体の大がかりな耐震化が難しい場合であっても、低価格かつ短期間の工事で命を守る可能性を広げようとする方法で、先進的に取り組んできた静岡県、三重県や徳島県など、南海トラフ地震による甚大な被害が想定される静岡から宮崎まで10県のうち8県で、設置に何らかの補助制度があります。

しかし、本県は支援策がない状態だとして、先進県の取り組みの状況や本県がなぜ、支援策がないのか県の考え方などを記事は照会して下さっています。

記事の中にも「シェルターの活用は、高知県議会でも東日本大震災以前から議論されてきた。執行部は「調査、検討する」「他県でも補助実績は伸びていない」と述べるにとどめて今に至る。」とありますが、私がこの課題を初めて取りあげたのが東日本大震災前の2009年2月定例会でした。

以降も、「一室耐震化」というあり方などで取りあげ、2015年12月には、会派の「知事への県政要望」でも、「木造家屋の耐震化については、県産木材の活用を図る一室耐震化についても支援をすること。」を取りあげましたが、「全体が倒壊した場合、外に救出することの困難性などの課題があるので、まずは低コスト工法の浸透や壁柱工法の可能性を検討したい。」との姿勢に終始しています。

記事では、「国土交通省は昨年8月、『木造住宅の安全確保方策マニュアル』を公表し、「何もしないよりはリスクを低減し、人命の安全確保につながる可能性のある暫定的・緊急的な方策を講じることも有効」として、耐震シェルターも盛り込まれた。」とあります。

そして、マニュアルは、閉じ込められる危険性への対応▽シェルターの強度の確認▽家屋全体のバランスを崩していないか―といった留意事項も示し、各県の補助制度なども紹介しています。

記事は、三重県でシェルター開発を担った同県木材協同組合連合会の担当者の「シェルターは耐震化に比べて対象となる人が絞られる。たとえ導入件数が少なくても“弱者”への選択肢として、用意されていることに意味があるのでは」との言葉で、結ばれています。

本県も、命を守る選択肢としての支援策を改めて考えてもらいたいものです。

| 10月21日「精神障がい者への医療費助成で、対象拡大求める声が最後まで」 |

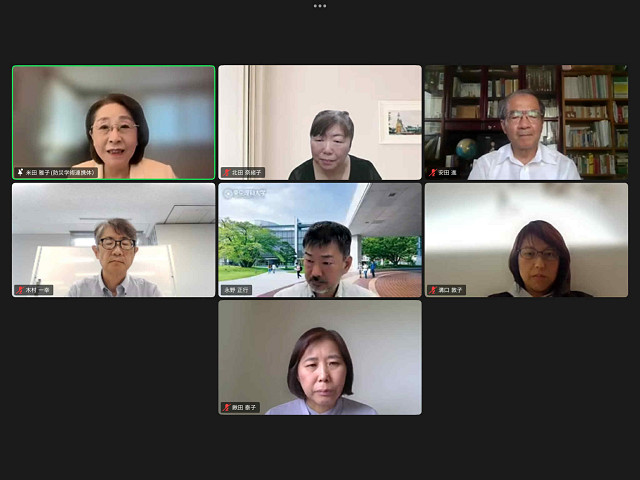

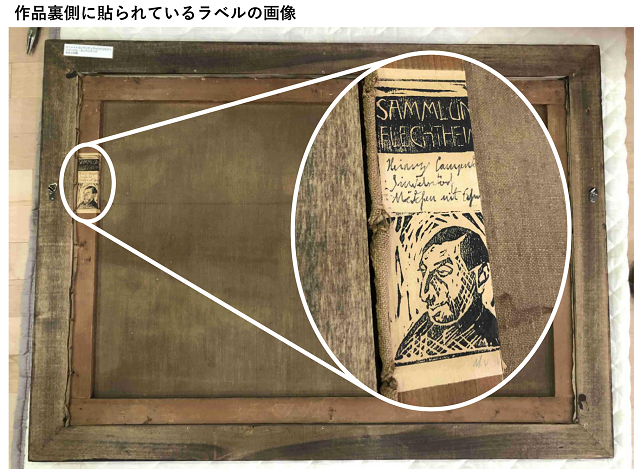

昨日は、第5回目となる精神障がい者への医療費助成を検討する関係者会議の傍聴をしていました。(写真は、高知新聞デジタル版から引用)

昨日は、第5回目となる精神障がい者への医療費助成を検討する関係者会議の傍聴をしていました。(写真は、高知新聞デジタル版から引用)

9月定例会でも質問し、その素案の方向性を注視していましたが、示された内容は、助成対象を最も重い等級の1級とし、既に助成がある身体、知的障害者と同様の措置を基本とするものでした。

なお、2級のうち18歳未満で身体や知的に中程度の障害がある方や、2、3級のうち2年に1度の更新で前回の等級が1級の場合も対象に含むとされていますが、家族会などが求めてきた全級を対象とする願いに応えるものではありませんでした。

委員の県精神科病院協会の岡田会長は「かなり不満を感じる。医療で支えて初めて維持される、通院だけでも対象を広げるべき。全国で立ち後れた6県の中の本県としては、周回遅れで追いつくだけでよいのか。」と指摘されていました。

また、地域生活支援に携わられている委員からは「在宅でやっと生活している人をサポートできるようにしてほしい。」との声をあげられました。

当事者を代表した委員からは、「実質1級のみを対象とした素案のように受け止められる。これまで求めてきた声が十分に反映されていない。」など厳しい声が出されたが、市町村代表の委員らの多くは、「必ずしも納得いかないかもしれないが、3年後の検討もあるし、まずはスタートしてみることでどうか。」との考えが示されました。

最後まで、「2級まてせは何とか拡げて頂きたい。始まればいいのではなく、遅れを取り戻す必要がある。」「システム変更などで2027年スタートになるのであれば、さらに検討してほしい。」などの意見も出される中、会長は「押してのご意見だと思うので、そのことも含めて最終案への調整を連投して欲しい」と結ばれました。

次回検討会に、出された意見がどれだけ踏まえられるか、注視していきたいと思います。

| 10月20日「東日本大震災の被災地・気仙沼市の復興から、事前復興を学ぶ」 |

県議会「県民の会」では、会派の同僚議員4名で、15日~17日の間、東日本大震災における宮城県の被災地の復興状況を視察・聞き取り調査に行ってきました。

まずは、初日の気仙沼市での調査について報告します。

大谷海岸で、住民の声をその復興状況に反映させた取り組みについて、現地を見ながら、市議会議員の三浦友幸さんからお話を聞かせていただきました。

住民同士または行政との対立構造を生まない合意形成のあり方や海岸の管轄変更、砂浜から後背地までの一体整備環境への配慮、バリアフリーなど復興過程における工夫した点についてご説明頂きました。

さらに、住民にとって復興のまちづくりを進めていく上で、何が最も大事にしなければならないのかという「砂浜を守る」という上位概念を最初に作ったのが、大きな力になったということを教えられました。

住民合意がない中で工事は進めない。

対立の火種は、いつも残っていたが、お祭りやコミュニティで乗り越え、対立構造を生まないようにした。

事前復興を取り組む高知においても、大変重要なスタンスを聞かせていただきました。

その後は、防潮堤と一体的に整備した内湾地区の商業施設「迎(ムカエル)」と複合型公共施設「創(ウマレル)」などを見学案内していただき、ここでも復興の賑わいの作り方などについてお話を聞かせていただきました。

昼食の合間には、寸暇を惜しんで、震災遺構の向洋高校にも足を運んできました。

| 10月18日「自維連立で社会保障・憲法の危機」 |

自民党高市総裁誕生以降、さらに政治空白が長期化し、連立のあり方を巡って離合集散が繰り広げられています。

自民党高市総裁誕生以降、さらに政治空白が長期化し、連立のあり方を巡って離合集散が繰り広げられています。

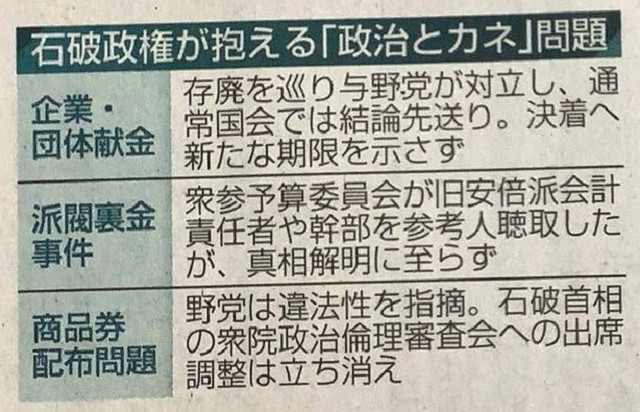

そのキーワードとなった「政治とカネ」の問題が、ここにきて素通りされようとしています。

臨時国会での首相指名選挙を前に、自民党と日本維新の会の連立協議が大詰めを迎え、維新は自民に対し、12項目の政策の実現を求ています。

その中で、吉村代表が最優先事項に挙げたのが、「副首都構想」と社会保障改革で、それら国会議員の定数削減も「絶対条件」に加えられました。

しかし、12項目の中でも、優先順位からすると政治資金問題をなおざりにされているのではないかとの見方もあります。

公明党が政権離脱した最大の要因である受け手規制を強化する公明案より、維新案は厳しいもので自民が応じるはずはないと見られています。

そうであれば、維新は自民党に本気で政治資金問題を求めていないと言えるのではないでしょうか。

自民党が衆参選挙ともに敗北したのは、自民派閥の裏金問題に端を発する国民の政治不信にあるにもかかわらず、このまま不透明な資金の流れの温床となる企業・団体献金を残そうとしている自民党が維新と連立を組むとしたら、維新の政治改革に対する姿勢は見透かされているということになりそうです。

議員定数削減を持ち出したのも、政治とカネの問題から論点をずらす思惑があるのではないかとの見方もされているようです。

保険料負担を軽減する社会保障改革は医療サービスの水準切り下げにつながりかねないし、何よりも憲法の危機が強まると見ておかなければなりません。

多党化の状況では、連立協議を避けては通れないものの、参政党などにも接近しているとすれば、それは究極の数合わせによる政治の危機ではないかと思われてなりません。

| 10月15日「9月定例会閉会日に指定管理者公募へ」 |

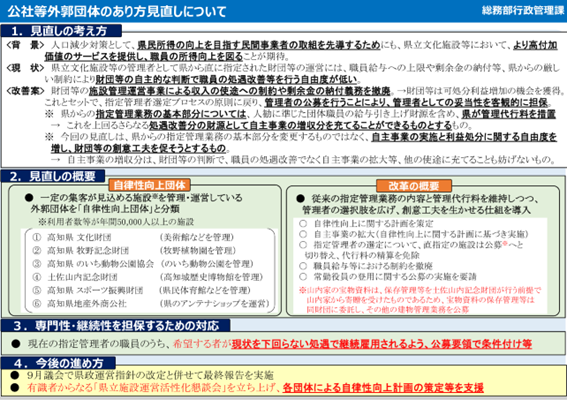

14日の県議会9月定例会閉会日、多くの議員から議論のあった県立5施設の指定管理者を公募に切り替える方針を巡って、各施設に収益向上策を助言する有識者懇談会の設置費用58万円を一般会計補正予算案から削減する修正動議に対して賛成討論をさせて頂きました。

今朝の高知新聞にも、私が動議に賛成の立場で討論し、「自由度を高めるという大義名分での収益優先の公募に、お墨付きを与えることにつながる」と訴えたと記事にして頂いていましたが、賛成少数で否決されました。

なお、知事はこの議論を巡って、県のホームページに「令和7年10月14日 県立文化施設、公社等外郭団体に関する議論を巡ってーーー私の所感」として見解を示すという異例の対応をしています。

| 10月14日「閉会日本会議での討論」 |

この連休中に、会派で議論を重ねたり、改めて県民の声を聞く中で、「第1号令和7年度高知県一般会計予算に対する修正案」について、賛成の立場から討論することの判断を県民の会会派として行いました。

この連休中に、会派で議論を重ねたり、改めて県民の声を聞く中で、「第1号令和7年度高知県一般会計予算に対する修正案」について、賛成の立場から討論することの判断を県民の会会派として行いました。

修正案は、第1号「令和7年度高知県一般会計補正予算」から県立施設を運営する外郭団体の自律性向上計画の策定支援を行う県立施設運営活性化懇談会の経費587千円を削除するものであります。

なぜ、修正案に賛成するのか、会派を代表して討論を行いますので、お聞きいただけたらと思います。

| 10月11日「自公連立に終止符」 |

26年間に及んだ自公の連立に終止符が打たれることになりました。

26年間に及んだ自公の連立に終止符が打たれることになりました。

直接の理由は「政治とカネ」をめぐる自民の対応とされていますが、否定はされていますが、保守的な政治信条の強い高市早苗総裁が率いる新体制への懸念が背景にあることも大きく影響しているのではないでしょうか。

また、公明党内では連立のあり方に反発もあった中で、「与党内でブレーキ役になっている」となだめてきた経過がありました。

しかし、公明党は「平和の党」を掲げながら、2003年の自衛隊のイラク派遣、15年の安全保障法制の成立、22年の安保3文書改定など、自民が推し進める安保政策について、歯止め役として十分な役割を発揮してきたかと言えば、必ずしもそうではなかった面があったように思えます。

裏金問題での逆風も、自民の不記載議員に推薦を出すなど、自らの判断がもたらした側面があったことも、否定できません。

自民は公明票に助けられ、公明にとっては小選挙区で候補者を一本化できるなど、両者にメリットがあり、それを優先し連立維持を図ってきましたが、大枠で見ると基本的に矛盾があったのは否めないと思います。

それが今回の公明の連立離脱の大きな要因としては、「公明切り」とも言える動きを見せる麻生太郎元首相を執行部中枢に据え、公明側の不信感が限界に達したことにあったといえるのではないでしょうか。

いずれにしても、「クリーンな政治」「福祉」「平和」といった党の原点に公明党は立ち返り、自民党政治と対峙していくことが求められているのではないかと思います。

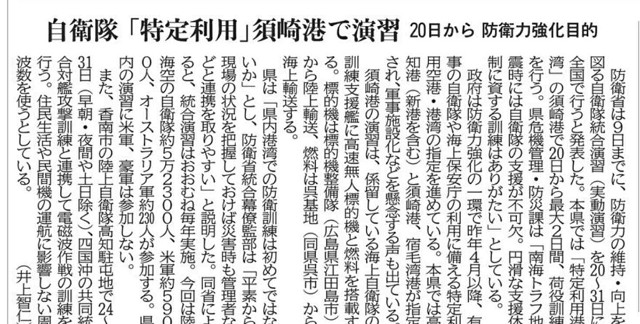

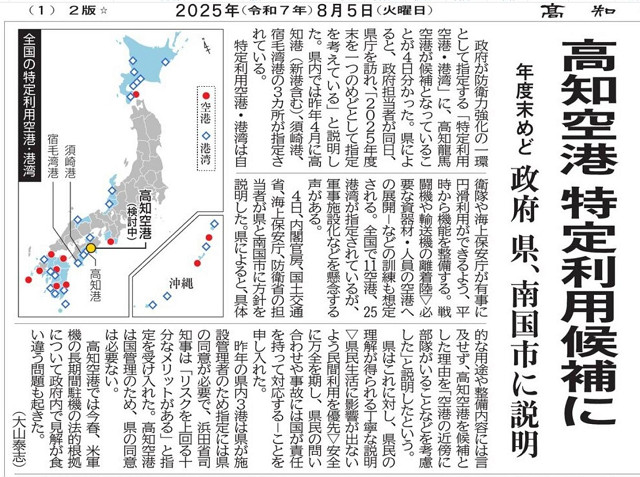

| 10月10日「特定利用港湾での軍事訓練には反対」 |

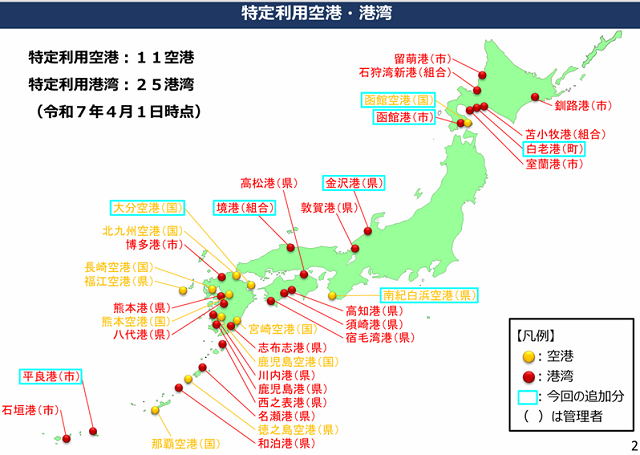

今朝の高知新聞にも、「特定利用港湾」の須崎港で20日から最大2日間、自衛隊の演習が行われるとの報道がありました。

今朝の高知新聞にも、「特定利用港湾」の須崎港で20日から最大2日間、自衛隊の演習が行われるとの報道がありました。

県のホームページによると「須崎港における荷役訓練(統合後方運用)」と「統合電磁波作戦訓練(四国沖で実施される共同統合対艦攻撃訓練に連携)」などが予定されていることです。

防衛省は9日までに、防衛力の維持・向上を図る自衛隊統合演習(実動演習)を20~31日に全国で行うと発表しており、規模も自衛隊52,300人、米軍5,900人、豪軍230名、さらには車両約4,180両、艦艇約60隻、航空機約310機と大規模な演習であり、その一環として本県の須崎港での訓練が行われるものです。

政府は昨年4月以降、有事の自衛隊や海上保安庁の利用に備える特定利用空港・港湾の指定を進め、本県では指定されている高知港(新港を含む)での訓練に続いて、須崎港で行われることとなり、軍事施設化などへの懸念は否めません。

報道によると、県危機管理・防災課は「南海トラフ地震時には自衛隊の支援が不可欠。円滑な支援体制に資する訓練はありがたい」としており、事前の調整で「県民の安心・安全」への留意を要請するに留めています。

「郷土の軍事化に反対する高知県連絡会」としては、このような姿勢の県に対して反対するとともに、次の点を申し入れることとしています。

「今回の自衛隊統合演習(実動演習)を中止するよう高知県として国に働きかけること。すくなくとも、事件・事故等が発生しないよう万全を期すとともに、仮に事件・事故等が発生した場合は、国の責任において迅速かつ適切に対処するとともに、高知県に速やかな情報提供を行うよう国に申し入れること。」そして、「県は、速やかに県民に丁寧に周知し、(仮に訓練が行われる場合)訓練周辺域の県民(輸送道路、須崎港、土佐湾沖の漁業者等)の安心・安全の確保に万全を期するよう国に申し入れること。」

さらには、「調整中である訓練内容について、変更も含めて迅速に情報提供を求め、そのことを県民に周知すること。」を求めています。

また、16日(木)12:15〜12:50をめどに県庁前・木曜市で抗議集会を開催し、20日(月)12:00〜(1時間程度)須崎港現地抗議集会を開催予定としていますので、ぜひ行動への参加もお願いします。

| 10月8日「10月2日質問の仮の議事録ができました」 |

9月定例会も、明日のとりまとめ常任委員会、そして14日の本会議で閉会となります。

9月定例会も、明日のとりまとめ常任委員会、そして14日の本会議で閉会となります。

今定例会では、県の文化施設等の指定管理者公募問題で、県の文化行政のあり方やその拙速な議論について論議が交わされました。

また、昨年の9月定例会以降議論が始まった消防の広域一元化についても多くの議員が取りあげられました。

私も、一問一答形式での質問において、消防広域化一元化について取りあげましたが、時間も少なく掘り下げた質疑を行えませんでした。

答弁を含めて35分間でやり取りした仮の議事録をこちらからご覧いただけますので、関心ある方にご一読頂けたら幸いです。

| 10月7日「避難所から人への支援強化へ」 |

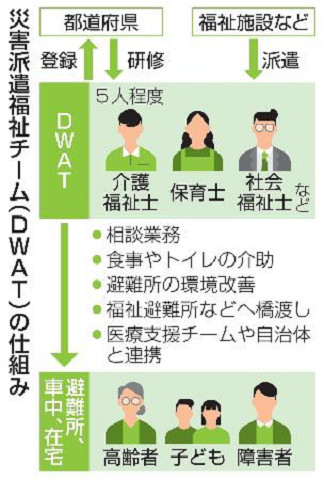

厚生労働省は、都道府県の「災害派遣福祉チーム」(DWAT)の活動に関する指針を改定しました。

厚生労働省は、都道府県の「災害派遣福祉チーム」(DWAT)の活動に関する指針を改定しました。

災害関連死が相次いだ能登半島地震を教訓にした災害対策基本法等の一部改正に伴い、ケアの対象を避難所だけではなく、車中泊や在宅避難の人に広げるなど、従来の避難所中心の「場所の支援」から「人の支援」へ転換されました。

DWATは、改定後の指針によると、災害時の具体的な活動は、避難所に加えて在宅避難や車中泊の人を対象とし、配慮が必要となる高齢者や障害者、子どもらの情報を把握し、相談への対応、食事や排せつといった生活上の支援を行い、避難所の環境改善、サポート体制が整った「福祉避難所」への移送、医療支援チームや自治体との連携も担うこととなっています。

私は、2日の一問一答による質問で、災害対策基本法等の一部改正に伴う質問を行い、本県として、今回の法改正を踏まえて、今後の復旧・復興フェーズでどのように生かしていこうと考えられているのか、知事に聞きました。

知事は、法改正で被災者に対する福祉サービスの提供が明記されたことによって、「高齢者などの要配慮者・在宅避難者などに、多様な被災者への福祉的支援を円滑に実施できるようDWATの体制強化に取り組んでいく。」ことになると述べた上で、県としての取組について次のように答弁しました。

県としては、「新たに創設された被災者援護協力団体と、被災時に連携できる体制を構築していくことで、迅速な支援につなげたい。」「南海トラフ地震による大きな被害にたいして、こうした取り組みを通じて、復旧・復興期のいわゆる災害関連死の防止、円滑な生活再建支援に生かしていきたい。」と考えています。

これらの備えの仕組みや取組の具体化を注視していきたいと思います。

| 10月6日「変われない自民党」 |

石破氏の進退を巡る党内抗争に続き、12日間にわたる総裁選で政治空白は2カ月半に及び、結果として自民党新総裁に、その言動には極めて保守色の強い高市早苗氏が選出されました。

石破氏の進退を巡る党内抗争に続き、12日間にわたる総裁選で政治空白は2カ月半に及び、結果として自民党新総裁に、その言動には極めて保守色の強い高市早苗氏が選出されました。

しかも、総裁選では「政治とカネ」問題を巡る危機感の欠如や、新総裁選びを巡る派閥政治や長老支配は相変わらずで、自民党が党の体質改革に本気で取り組んでいるとは言い難い状況を見せつけられました。

自民党は、参院選総括で「国民の信頼を損なう大きな要因」と分析した派閥の裏金事件について、高市氏は決着済みとして、裏金議員の要職起用にも含みを残し、金権腐敗の元凶とされてきた企業・団体献金の抜本改革には総裁候補5人の誰も踏み込むことがありませんでした。

そして、高市氏と小泉氏との決選投票では、解消されたはずの派閥中心の動きも表面化しました。

このような自民党の金権体質や派閥政治が全く変わらない様相を見せつけられて、「解党的出直し」や「#変われ自民党」も単なるスローガンで絵空事に過ぎないのではないかと思わざるをえません。

高市氏の歴史認識や言動は、対立を煽りかねないだけに、慎重な外交姿勢が求められるとともに、外国人政策の厳格化には違和感を覚える国民も多くいます。

一部のトラブルや混乱の責任を外国人に転嫁せず、共生を目指す政策こそ求められていると言えます。

また、高市氏は新総裁に選ばれた後の最初の挨拶で、「私自身もワーク・ライフ・バランスという言葉を捨てる。働いて、働いて、働いて、働いて、働いていく」と述べ、石破氏から「あそこまではっきり『ワーク・ライフ・バランスをやめた』と言われると大丈夫かという気がしないではない」と苦言を呈される始末でした。

過労死防止法は国会の全会一致で成立し、国をあげてワーク・ライフ・バランスを推進している中で、高市氏は『懸命に働く』という意図だったかもしれないが、法律をないがしろにする発言で問題だとの思いを抱いた方々も多かったと思います。

やはり、この新総裁は危ういと言わざるをえません。

| 10月3日「一問一答、時間が足りず深堀できず」 |

昨日の一問一答では、やはり時間が足らず、最後の方は端折りながらの質問で、答弁に対して掘り下げることもできず残念でした。

新聞の記事では、県庁の働き方についての二問が取りあげられていましたが、他の質疑についてもテープ起こしを行いますので、できたら仮の議事録としてご報告させて頂きます。

昨日も、文化施設などの指定管理者制度の見直しによる公募の在り方について、見直しや白紙化を求める質問が多くありましたが、これまで制度発足以来続けられてきた「直指定」が悪の元凶かのような姿勢で、聞き入れることはありませんでした。

委員会審査で、さらに議論されることとなります。

今日も、一問一答が続き、来週は常任委員会での付託議案の審査が行われます。

| 9月30日「一問一答、35分の持ち時間で17問は欲張りすぎ」 |

いよいよ10月2日(木)11時25分からの一問一答による質問項目が、ほぼ決まりました。

いよいよ10月2日(木)11時25分からの一問一答による質問項目が、ほぼ決まりました。

初日の代表質問のやりとりを踏まえて、質問を一部変更したものもありますが、議場またはオンラインでの中継傍聴などよろしくお願います。

1 県庁の働き方改革について

(1) 高知県庁の働き方について

2 正職員の「短時間勤務職員」採用に伴う職場環境について

(1) 全ての職員が働きやすい環境の整備について

(2) 職場全体が風通しの良い働きやすい環境の追求について

3 時間外勤務手当の割増率の時限的な引き上げについて

(1) 時短ハラスメント対策などの管理職員研修について

(2) 管理職員を含む職員の時間外勤務に対する意識変化の促進の検証について

4 精神障害のある方の医療費助成について

(1) 県の医療費助成制度の案や要綱案等の検討について

(2) 今後の関係者会議について

(3) 国としての医療費助成制度の具体化について

5 消防の広域一元化について

(1) 市町村の過大な財政負担支援の目安について

(2) 県の財政支援内容が明確にされる時期について

(3) 県の方向性を示す時期について

(4) 知事の答弁に対する考えについて

6 災害対策基本法等の一部改正について

(1) 法改正を踏まえた今後の本県の取り組みについて

(2) 災害ケースマネジメントの実施体制にかかる手引きの改定について

(3) 災害中間支援組織の立ち上げに向けた取り組みについて

(4) 広域避難の円滑化に向けた財政的支援について

(5) 一時滞在後の生活再建支援などに係る課題について

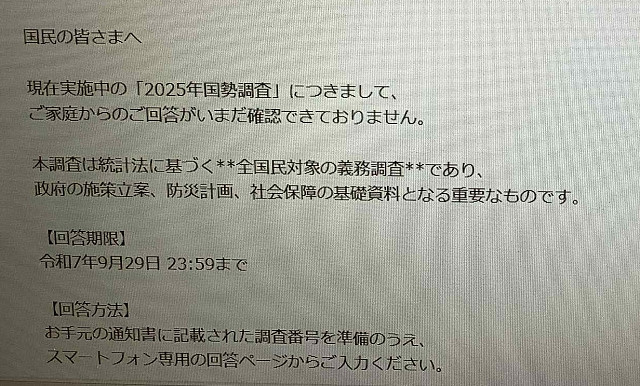

| 9月29日「国勢調査不正で回収率の低下懸念」 |

5年に1度行われる国勢調査の調査票配布が20日から始まっており、ご近所の調査員の皆さんも暑い中ご苦労して訪問されています。

5年に1度行われる国勢調査の調査票配布が20日から始まっており、ご近所の調査員の皆さんも暑い中ご苦労して訪問されています。

そのようにご苦労されている調査員の方がいる一方で、調査をかたって電話や訪問で個人情報を聞き出そうとする手口が見られるとして、国民生活センターは、注意を呼び掛けています。

今年に入ってからは、固定電話に自動音声のような声で電話があり、番号を選択するよう言われたとする相談があったり、メールでの調査依頼は行っていないが、調査をかたった不審なメールも多く確認されているとのことです。

私の所にも時々、メールには回答すると記念品がもらえるなどと記され、添付されたURLをクリックするようになっているものも来ています。

調査員さんは専用の手提げ袋と調査員証を携帯し、書類を配布する際には世帯主の氏名や調査票の枚数を確認することはあっても、年収や預貯金額などの資産状況を聞くことはありませんので、不審だと思ったらすぐに話をやめ、場合によっては自治体の窓口や消費生活センター、警察に相談されたらいかがでしょうか。

国勢調査の結果は、国や地方公共団体が正確な統計に基づいて、公正で効率的な行政運営を行うために利用されるとともに、さまざまな統計を作成する上で欠くことのできない基礎データとしても利用されるものです。

日本唯一の「全数調査」で、全世帯に調査書類が配布されるもので、1920年に始まり、5年に1度、10月1日を調査期日に実施され、今回で22回目となります。

そのように極めて大事な調査でありながら、最近は回収率が低下傾向にあり、前回の未回収率は16.3%となりました。

このように不正に利用されると、さらに回収率が低下するのではと懸念せざるをえません。

| 9月27日「発生確率の変動より『いつ起きても不思議でない』意識の備えを」 |

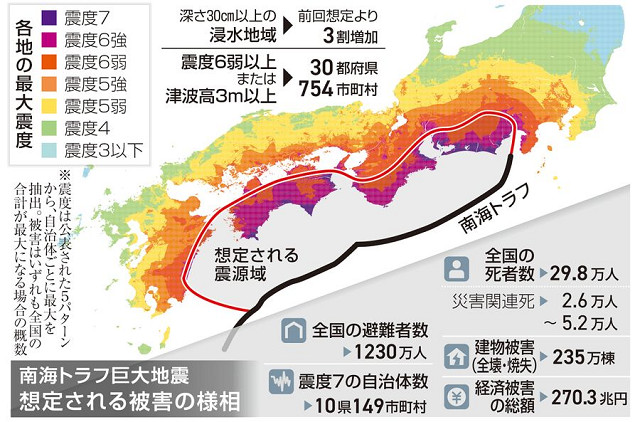

今後30年以内に「80%程度」とされていた南海トラフ巨大地震の発生確率が、政府の地震調査委員会は、新たな研究などを踏まえ「60%から90%程度以上」と「20%から50%」の2つの確率を新たに算出し、昨日から報道されています。

今後30年以内に「80%程度」とされていた南海トラフ巨大地震の発生確率が、政府の地震調査委員会は、新たな研究などを踏まえ「60%から90%程度以上」と「20%から50%」の2つの確率を新たに算出し、昨日から報道されています。

今まで「80%程度」とされていた発生確率の上と下の範囲で、しかも2つの確率が併記されるとなると国民は困惑するだけではないでしょうか。

この二つの確率の根拠の違いがどうかということなどより、予測は不確かなもので、自治体も住民もこの数値に振り回されず、いつでもどこでも起きる前提での備えが大切だということを再確認しなければなりません。

下知地区にも10年前に取材に来られた朝日新聞の佐々木英輔論説委員は「計算方法を変えただけに過ぎず、実際の地震が近づいたわけでも、遠ざかったわけでもない。過度におびえたり、安心したりしてはいけない。数字に振り回されることなく、各地で着実に備えを進めるほかない。」と述べられています。

また、NHKのニュースでは、関谷直也東京大学大学院教授は、「数字だけを強調することにとどまるのではなく、最終的に防災につながる方策まで考えた上で情報を発信することが必要だ。」と指摘されています。

現在、国の南海トラフ地震被害想定を受けて2年前に公表した南海トラフ巨大地震の被害想定について見直しがされていますが、その際に、検討委員のお一人である京大防災研の矢守委員は「この想定で諦めるのではなく、行動計画に結びつけ、県民の行動に結びつけて欲しい」と述べられていたが、そのことにも通ずるものだと思ったところです。

とにかく、今までもいつ起きても不思議ではないとの思いで行ってきた備えを確かなものにしていくことが、求められています。

| 9月26日「質問戦いよいよ開始」 |

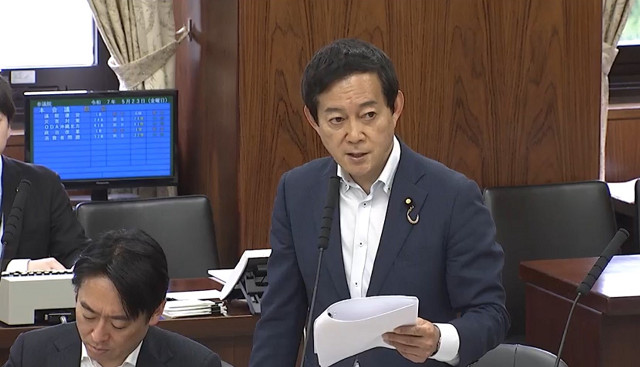

10月2日(木)、一問一答形式の質問戦で3番手として、11時25分から登壇することが、今朝の議会運営委員会で確認されました。(写真は昨年9月定例会の一問一答のものです)

10月2日(木)、一問一答形式の質問戦で3番手として、11時25分から登壇することが、今朝の議会運営委員会で確認されました。(写真は昨年9月定例会の一問一答のものです)

予定している質問項目には、今日からの代表質問と重複したものもありますので、答弁を聞いてから、通告までの間に変える可能性もありますので、その際には最終通告項目をお知らせすることとします。

とりあえず、現時点で予定している質問の大項目は以下の通りです。

1 県庁の働き方改革について

2 正職員の「短時間勤務職員」採用枠について

3 時間外勤務手当の割増率の時限的な引上げについて

4 精神障害のある方の医療費助成について

5 消防の広域一元化について

6 災害対策基本法等の一部改正について

| 9月23日「「3.11を学びに変える」課題と向き合い続けなければ」 |

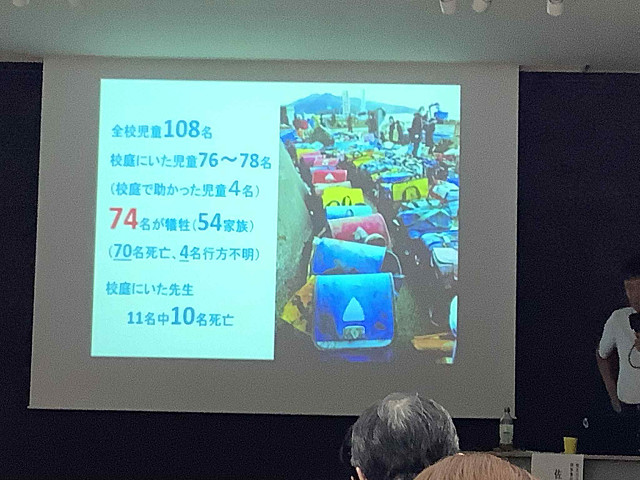

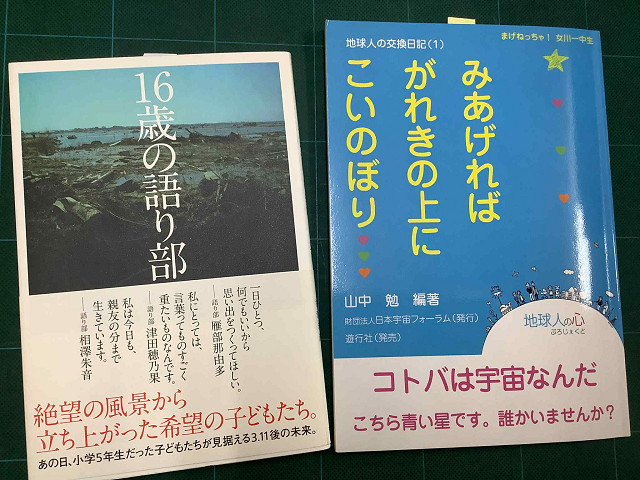

宮城県の元中学校教諭佐藤敏郎先生のお話を初めて聞かせて頂いたのは、2017年潮江中学校でのことでした。

2022年には、次女を亡くされた大川小学校で語り部としての佐藤先生から現場でお話を聞かせて頂きました。

そして昨日は、令和7年度高知市社会福祉法人連絡協議会災害対策連携部会主催研修会「3.11を学びに変える」と題して聞かせて頂きました。

宮城県女川中での被災後、深い悲しみの中にいた中学生達が、素直な気持ちを無理して心の中に閉じ込めておくのではなく、今の素直な気持ちをコトバに紡いでみることで俳句作りの授業をされた中から、ご紹介頂いた紡がれたコトバと向き会い続けなければと思わされました。

「夢だけは 壊せなかった 大震災」「みあげれば がれきの上に こいのぼり」

大川小で、「救えた命」「救わなければならない命」「救いたかった命」を救えなかったことから考えなければならないことは何か。

大川小では、助かるための手段も情報も知っており、時間もあったが、「いくら避難や救う条件としての時間や手段、情報があっても、組織として意思決定できず避難ルートの判断ミスをするのではなく、判断や行動につながるような普段からの意識が大切」であることも突きつけられました。

3年前に、議会の出張で大川小学校で語り部をされていた佐藤先生からお話を伺ってきたことを、下知で話す機会があるたびに伝え続けたいと思っていることがあります。

「裏山が命を守るわけではない。裏山に逃げる判断、行動が命を守ることである。」という佐藤先生の言葉を下知に置き換えて「津波避難ビルが命を守るわけではない。津波避難ビルに逃げる判断と行動することが命を守ることにつながる」と伝えさせてもらっています。

今日は、その判断と行動のスイッチを押すためにはどうするのかということを3.11からどう学ぶのかと質問させて頂きました。

先生が、講演の中で言われていた「防災とは、ただいまを言うことです」「行ってきますと出かけたら、必ずただいまを言う」「それが毎日続いてほしい」ということが、津波避難ビルに登って命を守って「ただいま」を言うことなのだと教えて頂いた様に思えます。

先生が紹介してくれた静岡県沼津市のサッカーチームの子どもたちが、「津波の次の日も、このメンバーでサッカーをしたい」と言われたが、当たり前のことを次の日も続けることが防災なのだということに通じると思われました。

みんなで助かって喜ぶ未来。

ハッピーエンドから逆算する希望の防災。

子どもたちと一緒に考えたいお話ばかりでした。

| 9月20日「課題の多い9月定例会開会」 |

9月定例議会が昨日19日に、開会しました。

9月定例議会が昨日19日に、開会しました。

一般会計の総額で10億8000万円余りの補正予算案など、39の議案が提出されました。

特に、今定例会では、6月定例会での報告以来課題となっていた美術館など県立5施設の指定管理者を県の外郭団体への直指定から公募に切り替えるという問題を巡って論戦の課題となることが注目されています。

知事は、提案説明で、改めてその目的を「自主事業の実施と利益処分の自由度を増し、財団などの創意工夫を促すことにある」と強調し、「県民や利用者に、より良質で満足度の高いサービスを提供することにつなげたい」と訴えていました。

しかし、知事が、直指定の外郭団体にある職員給与の上限や剰余金の返納といった運営上の制約については、「無競争で県立施設を運営する、いわば特権的な地位を利用して、県直営の場合以上の報酬や利益を享受することは適当でないという考え方で課せられてきた」との言及には、違和感を感じざるをえませんでした。

いずれにしても文化施設をどのような形で県民に受け止めてもらうか、付加価値の高いサービスを提供することがどのような形で行われるのか、深く掘り下げた議論が交わされるか問われています。

私も10月2日に一問一答で質問機会がありますが、その質問準備を急がなければということで、少々焦っています。

また、近づいたら質問項目などを整理して公表しますので、オンライン傍聴などよろしくお願いします。

| 9月19日「思いやる心を育てて交通安全」 |

「秋の全国交通安全運動」が、9月21日(日)から9月30日(火)の10日間実施されます。

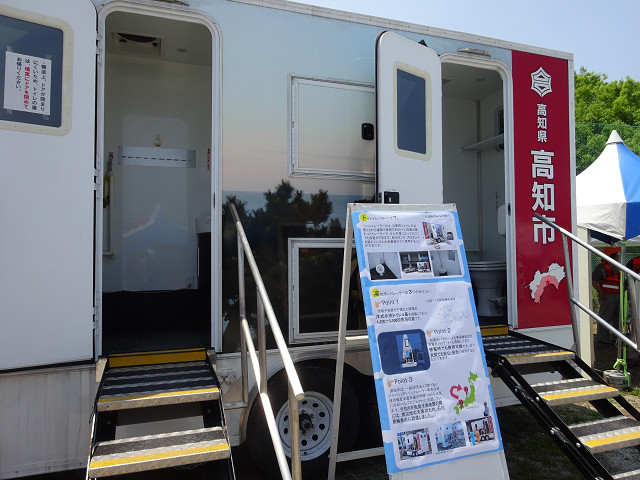

明日9月20日(土)は 10時~15時まで、中央公園で「第33回交通安全ひろば」が開催されます。

「交通安全クイズラリー」や、参加した子どもたちに子ども安全免許証が交付される「交通安全標識ビンゴゲーム」、「白バイ・パトカー・消防車・赤バイ・ボンネットバス・ミニ電車の乗車体験」、「無料おもちゃすくい」、「リサイクル自転車即売会」などのブースが設けられますが、私たちも昭和校区交通安全会議のメンバーはシートベルト着用体験コーナーでお世話をしています。

皆さんも、ぜひお越し下さい。

今秋の全国交通安全運動は以下の項目を重点目標として、交通安全の意識啓発と事故ゼロに向けて取り組んでいきます。

【重点目標】

1 歩行者の安全な道路横断方法等の実践と反射材用品や明るい目立つ色の衣服等の着用促進

●交通ルールの理解と遵守の徹底

●ながらスマホの根絶

●飲酒運転の根絶

●妨害運転等の防止対策

●夕暮れ時以降の交通事故を防止する取組

●運転者の歩行者優先意識等の徹底

●後部座席を含めた全ての座席のシートベルト着用とチャイルドシートの正しい使用の徹底

●高齢運転者の交通事故防止対策

●二輪車の運転者に対する広報啓発

●自転車利用時の交通ルールの理解・遵守の徹底と新たなルールの周知

●自転車利用者の乗車用ヘルメット着用促進と安全確保対策

★自転車安全利用五則★

①車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先

②交差点では信号と一時停止を守って、安全確認

③夜間はライトを点灯

④飲酒運転は禁止

⑤ヘルメットを着用

これらをしっかり守ってくれたら、失う命やケガをされる方が一人でも少なくなることと思いますので、皆さんぜひよろしくお願いします。

今日から9月定例会が始まりますが、明日の交通安全ひろばのお手伝いや21日からは、早朝の街頭指導も行いながらの10日間となりますので、議会質問の準備とかとあわせて慌ただしい日が続きます。

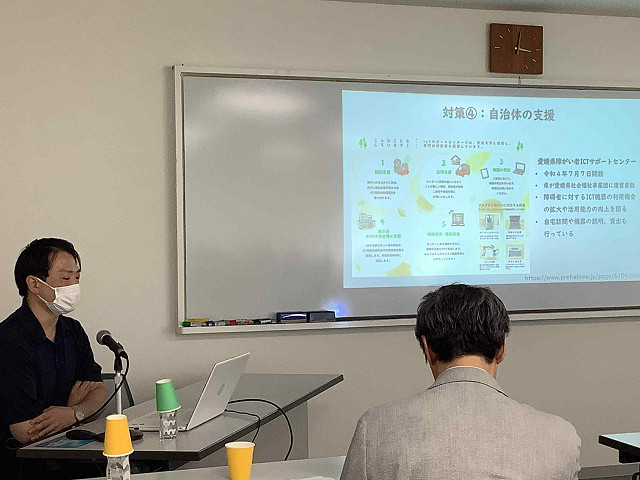

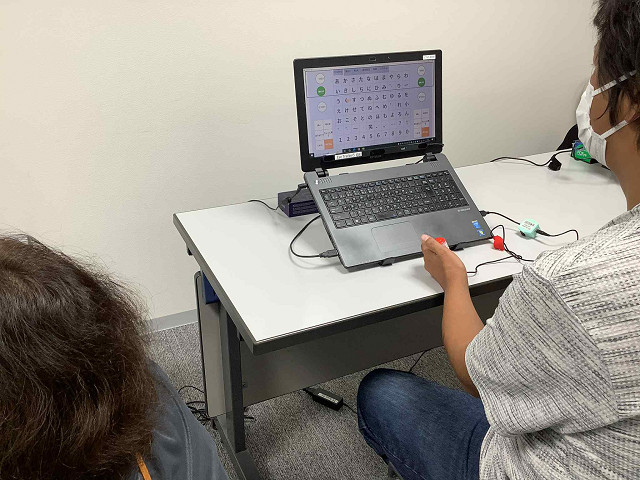

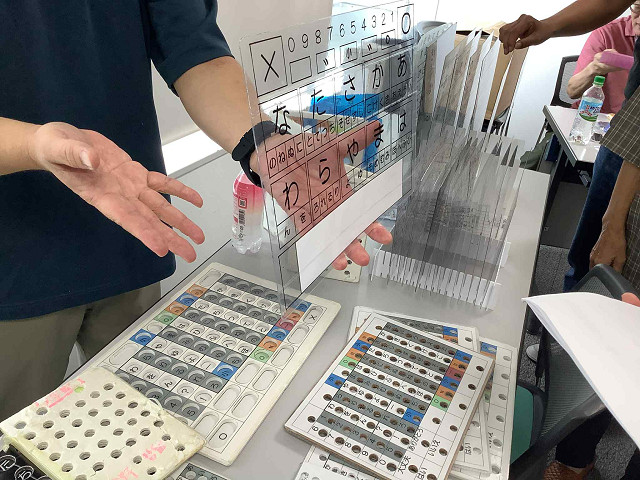

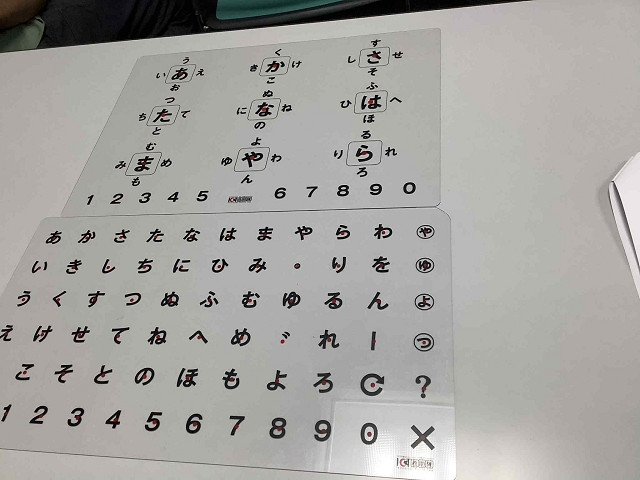

| 9月17日「難病患者さんたちの意思伝達権利の保障を」 |

13日から14日にかけて、難病団体連絡協議会の「地域で支えようICTコミュニケーション」をテーマに研修会が開催されました。

これは、難病患者さんに対して、地域でのコミュニケーションの支援が出来る体制つくりに向けた研修会で、意思伝達装置や支援機器の体験と実践に向けた支援の仕組みづくりに向けた講演を聴講するとともに、機器の操作の体験もさせて頂きました。

また、「神経難病のローテクコミュニケーション」について、医療機関で実践されている言語聴覚士さんの患者さんの「伝えたい」を患者さんの立場に立って支援の工夫と改善がどのようにされることが必要なのかなど貴重な話ばかりでした。

この講演とあわせて、実際の文字盤を使って文字確認をする体験もしながら、神経難病患者とコミュニケーションをとり続けるために大事なことについて学ばせて頂けました。

先進的な取り組みから、「神経難病患者とのコミュニケーションを取り続けるため」に、「病気を見るのではなく、『人』を見る」「サインを見逃さない」「声(音声)による会話より時間がかかるため、ゆっくりとした時間の流れを楽しむ気持ちが重要」であり、「適切なコミュニケーション手段」「本人のコミュニケーション意欲」「支援者側のあきらめない、決めつけない気持ち」があればコミュニケーションを取り続けることは可能ということをしっかりと踏まえたローテクとハイテクを上手に併用してICTコミュニケーションを地域で支えていくことの重要性を痛感させられました。

こういう全国の状況を見た時に、本県では難病患者がどこにいてもコミュニケーションがとれる体制が未確立で、ICTコミュニケーションについて支援者側の知識啓発やICTコミュニケーション機器の提供支援などの体制をどのように確立するか、本県では県をはじめとした公的支援のありかたが求められています。

参加者の情報交換会でも、支援者側の人材育成や相談・支援拠点との連携・支援機器の提供サービスの事業化などモデル事業化をはじめとして、県下に横展開していくことへの要望が出されており、難病患者さんたちの意思伝達の権利を保障するための支援の仕組みを築くため、県の課題を明らかにしながら取り組んでいきたいと考えさせられた研修でした。

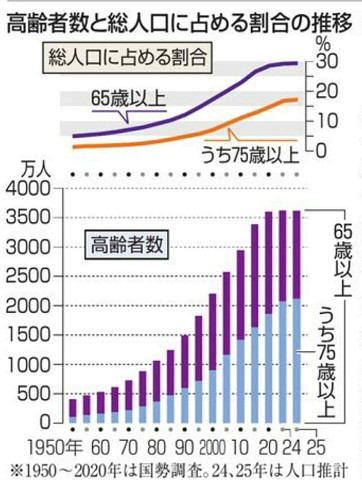

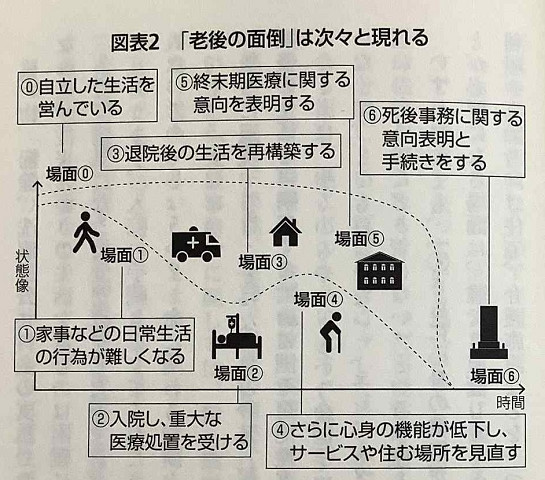

| 9月15日「高齢者が話し集える場を」 |

今日9月15日は敬老の日です。

数日前から、地域の民生委員さんが、地域の後期高齢者宅を訪問して、お祝いのお菓子を配布されています。

そんな県内には、100歳以上の高齢者は1031人(15日現在)で昨年同期に比べて4人増え、9年連続で過去最多を更新しています。

人口10万人当たりの人数で見ると、高知県は157.16人で、都道府県別では13年連続最多の島根県(168.69人)に続く2位で、全国平均は80.58人となっています。

65歳以上の高齢化率も高知県(36.6%)は2位で、秋田県(39.5%)に続く高さで、3位は青森、徳島県(35.7%)で、全国平均は29.3%となっています。

年齢を重ねても元気はつらつ、いきいきと活動する年配の方々が多く、地域活動のリーダーとしても活躍されている方が多くおられます。

元気はつらつとした方が多くを占める「65歳以上」を高齢者とみなす考え方は多くの国で共通していますが、始まりは1956年の国連の報告書だそうです。

既に70年近くがたち、日本人の平均寿命は20年ほど延びた中で、高齢者の年齢見直しは社会保障や定年など多くの制度に影響し、慎重な議論が必要になっていくのは当然かもしれません。

ただ、半世紀以上も前に生まれた「高齢者」の概念を私たち一人一人が問い直すことは、老年の暗い側面が強調されがちな社会の空気を変え、気持ちを前向きにするきっかけにもなりますが、そのことを支えていく社会の仕組みや制度の変革もあわせた議論が必要になろうかと思います。

高齢者が働く理由は、生きがいややりがいを求めるだけでなく、「収入のため」が半数を超えている背景もしっかりと捉えておく必要があります。

諸物価は高騰し、介護保険料も上昇が続く中、そもそも低年金で、働かなければ生活できない人も多い中、支え手として頼りにするだけでなく、老後の生活を支える制度の充実も欠かせません。

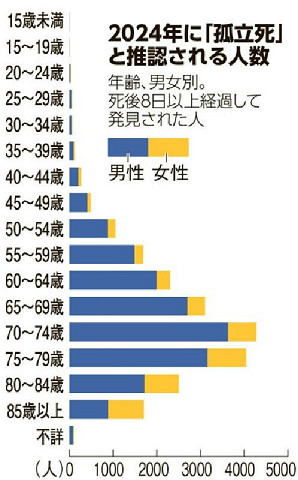

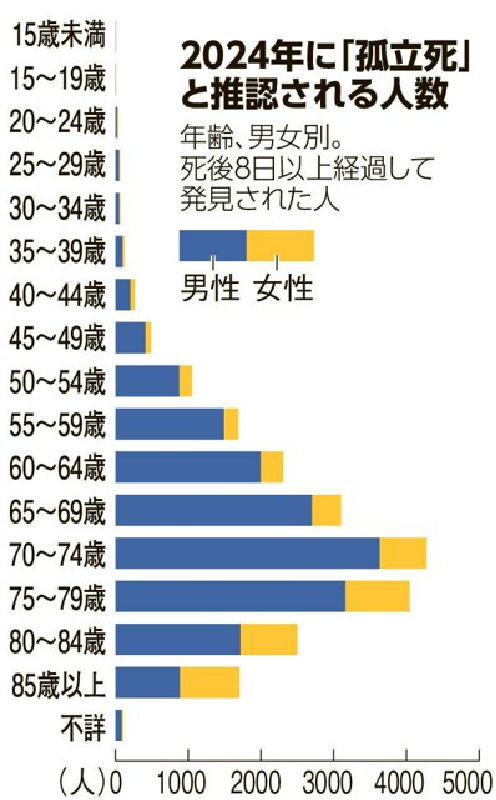

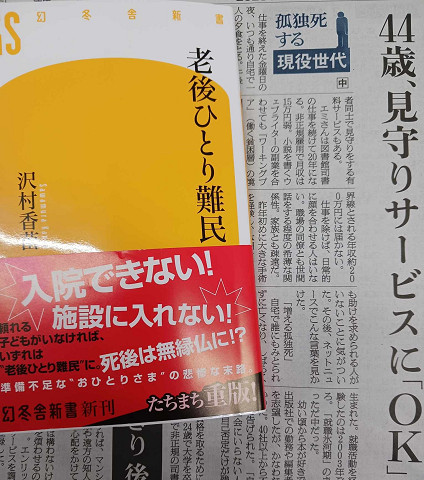

お一人お一人が元気な高齢者は、以前より増えているかもしれませんが、生き生きとした暮らしを遠ざけている「孤独」の課題と向き合わざるをえない高齢者の方々は多いのではないでしょうか。(図表2は沢村香苗著「老後ひとり難民」より)。

高齢者の単身世帯は増え続け、何日も誰とも話さないという人も少なくありません。

私のご近所でも、話し合いのできる場が欲しいとの声もあります。

近所の公園で毎朝ラジオ体操をしている高齢者グループの方がいますが、ラジオ体操が終わった後は、それ以上の時間をかけて、おしゃべりタイムが続きます。

機会あるごとに紹介させて頂く近所の町内会とマンションで隔月一回行っている「おしゃべりカフェ」は、平時からの語らいの場として、顔見知りの関係や地域の支えあいの関係を築き、いざという時には津波避難ビルに避難したり迎え入れたりできる関係を築かれています。

そんな「話ができる」「支えあう」地域力づくりにもつながるきっかけを、考えられる敬老の日になればと思います。

| 9月14日「ひきこもりに寄り添うとは」 |

昨日は、 ひきこもり状態にある方やそのご家族が孤立することなく、地域社会においてひきこもりに関する理解を深め、相談しやすい環境づくりを進めるための「ひきこもりVOICE STATION 全国キャラバンin高知」に、参加していました。

昨日は、 ひきこもり状態にある方やそのご家族が孤立することなく、地域社会においてひきこもりに関する理解を深め、相談しやすい環境づくりを進めるための「ひきこもりVOICE STATION 全国キャラバンin高知」に、参加していました。

「かるぽーと」で開かれた会場には、オンラインも含め約90人が参加されていて、「高知のピアサポートにみる“寄り添う”とは?」とのテーマで、高知らしい元当事者の体験談などを聞かせて頂きました。

ひきこもり当事者だったピアサポーターが仰っていましたが、上から目線の「寄り添い」ではなく、「一緒に楽しめることを取り戻す」ことが「寄り添う」ことでもあり、「履歴書は真っ白であっても、その間に苦しんでひきこもったことに価値があると思って欲しいし、それが生きていくうえでの武器になるような社会になればいい」との言葉に共感できる寄り添いが必要だと感じさせられました。

| 9月13日「深く議論を」 |

高知県は、指定管理者として外郭団体が運営している牧野植物園など県立5施設について、管理者を直接指名する「直指定」から、民間業者を含めて公募とする方針を6月定例会で示しました。

高知県は、指定管理者として外郭団体が運営している牧野植物園など県立5施設について、管理者を直接指名する「直指定」から、民間業者を含めて公募とする方針を6月定例会で示しました。

しかし、事前に対象となる施設との十分な意見交換もされておらず、現場に混乱を招き、パブリックコメントでは、301者から延べ延べ794件の意見出されました。

その多くは、県の考え方に異議を唱えるものであり、「直指定から公募への切り替えによる雇用不安、人材確保が困難、専門性が低下するという趣旨」「制度移行に際して、関係団体等との意見交換の機会を設けるべきという趣旨」「制度の枠組みなどの詳細を提示するべきという趣旨」「公募による管理者の選定ではなく、県の直営体制を検討すべき」「県が代行料の削減など、財政負担の解消を目的としている、または結果としてそうなってしまうという趣旨」「選定の際は単なる運営能力だけでなく、学術的・公共的視点から審査すべきという趣旨」などであり、県としてもこれらの声に応えて、「現在の指定管理者の職員のうち、希望する者が現状を下回らない処遇で継続雇用されるよう、公募要領で条件付け」など何らかの見直しをせざるを得ませんでした。

また、高知城歴史博物館の山内家の宝物資料等の保存管理の業務は公募には馴染まないことから、この部分は県の直営(財団に委託予定)とし、事業の企画・広報・運営、施設の利用許可、施設の利用料金の収受、施設・設備の維持管理は公募による指定管理とするなどの見直しがされています。

他施設も含めて、これだけの混乱を現場に残しながらの公募制度導入は今後に禍根を残すことになるのではないでしょうか。

職員の処遇改善や県民が文化行政・サービスを享受できるようにするための責任を県が果たすためにはどうするのかもっと深く掘り下げた議論をすべきではないでしょうか。

高知市との間に混乱を招きかねない新体育館構想についても、観光やイベントが優先されるあまりに県民の体育向上などが軽視されかねない議論などが懸念されるような本質を見失いがちな議論では、県民の理解と納得が得られないのではないでしょうか。

8月末に発刊された高知県立高知城歴史博物館令和6年度年報の「はじめに」の項には、次のようなことが書かれています。

「高知城歴史博物館としては、不可欠とすべき活動の柱は2つある。」「1つは学問を基礎にした活動」で「博物館が学問・科学の発想と方法を捨てる事はありえないと言う事。」

そして、二つ目は「公共への還元」ということで「公が設置する施設は、国民・県民のものであり、博物館の機能と活動は必ずやそこに還元される必要がある」として、「文化振興への幅広い寄与についても専門職員を配置し、地域との連携活動の拡充を検討し始めている」と言うことです。

いずれにしても、「職員の不断の蓄積と、活動を受け入れ支持してくださる県民の皆さんあってのものであり、人々の営々たる暮らしの軌跡を振り返り、今に生かす歴史博物館の活動はじっくりと腰を据えての継続的取り組みが不可欠であります。」と渡辺館長は述べられています。

まさに、今回の高知県が提案した施設公募方針に対する自律的向上団体として名指しされた文化施設などを代表した見解ではないかと思われます。

| 9月12日「子どもの命を奪わぬために」 |

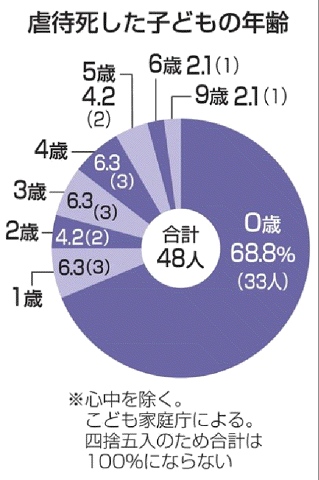

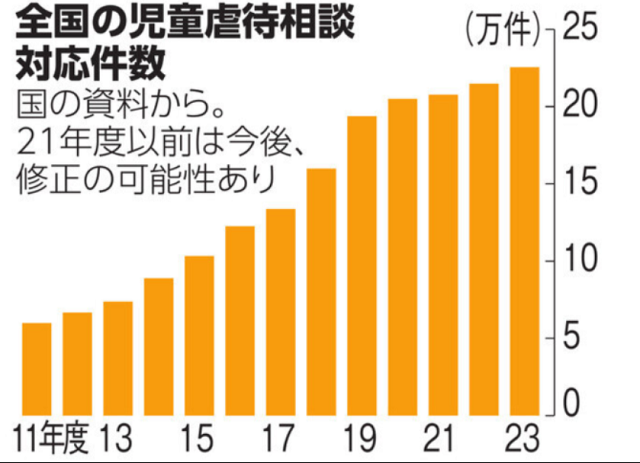

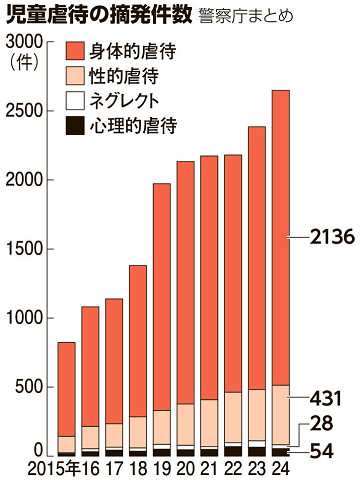

こども家庭庁は、2023年度に虐待を受けて亡くなったことが分かった子どもは65人だったとする検証結果を昨日発表しました。

こども家庭庁は、2023年度に虐待を受けて亡くなったことが分かった子どもは65人だったとする検証結果を昨日発表しました。

前年度よりは7人減ったものの、心中を除く48人中、0歳児が33人で68.8%を占めており、0歳児の占める割合は、16、20両年度の65%を超えて過去最多となりました。

特に0歳児のうち、生後24時間に満たない「0日児」は16人で、08年度に次いで過去2番目に多くなっています。

16人の死因は、7人が出生後に放置されたことによるもので、4人が窒息させられており、5人は不明などでした。

また16人のうち、医療機関の関与があったのは1人だけで、ほかは公的機関の関与もなかったという結果になっています。

07年から23年3月までの心中事例532人にでは、死亡した子どもの年齢は6歳以上が271人(50.9%)で、主たる加害者は実母が356人(66.9%)、実父が100人(18.8%)となっています。

加害動機は、実母のみの場合は「保護者自身の精神疾患、精神不安」36.2%、「育児不安や育児負担感」25.7%。実父のみの場合は「夫婦間のトラブルなど家庭に不和」29.2%、「経済的困窮」20.8%でした。

虐待死を検証するこども家庭庁の専門委員会委員長の明星大の川松亮教授は「相談するにはハードルがあると感じると思うが、人に頼ることも大事だと伝えたい」と話されています。

これまでにも、相談事や悩みを抱えた方々が「助けて」と言える社会を築こうと常に訴えてきたが、改めてそんな社会が求められていることを感じざるをえません。

ましてや、「助けて」と言えない乳幼児の命を守らなければならない親の悩みに寄り添うためにもそんな社会が求められているのではないでしょうか。

| 9月10日「党内事情でさらに長期の政治空白へ」 |

自民党は昨日の総務会で、全国の党員・党友も投票する党員参加型(フルスペック型)で総裁選を実施することを決定しました。

自民党は昨日の総務会で、全国の党員・党友も投票する党員参加型(フルスペック型)で総裁選を実施することを決定しました。

このことによって、10月4日までの投開票日まで、国民不在の長期の政治空白が作り出されることとなります。

自民はこれまで、総裁の任期中に辞任した場合は「政治空白」を避けるため、総裁選は党員投票を省いた「簡易型」で行うのが通例だったとされており、2020年、安倍元首相が辞任を表明した際などは、そこから2週間あまりで菅義偉氏を新総裁に選出した経緯もあります。

そうした経緯を踏まえてもなお、党員参加型を選択したのはなぜなのでしょうか。

国政選挙の連敗により、衆参両院で少数与党となったことを重くみた時、次の選挙も見通した顔のすげ替えをする必要があったからではないでしょうか。

本来なら、選挙前に国民の関心の高い物価高対策や政治とカネの問題に手も付けず、国民の人心が離れた結果を受けて、早く向き合わなければならない課題を先送りにしてでも、フルスペック型で臨むのは、真に国民に向き合うのではなくまずは離れかけた党員の支持をつかみ直したいということだけなのだと見透かされてしまいそうです。

想定されるメンバーは1年前とほぼ同じ顔ぶれの顔見世興行であり、このような総裁選を通じて「解党的出直し」を実現できると思っているとすれば、いよいよ見切りをつけられるのではないでしょうか。

| 9月8日「自民総裁党内抗争・国民不在の退陣劇」 |

衆参両選挙で民意の厳しい審判を受けながら、政権トップとしてけじめをつける決断が遅れ、政治の混乱を深めたその責任が求められる中で、ついに昨日石破茂首相が退陣を表明しました。

衆参両選挙で民意の厳しい審判を受けながら、政権トップとしてけじめをつける決断が遅れ、政治の混乱を深めたその責任が求められる中で、ついに昨日石破茂首相が退陣を表明しました。

その理由として、「党内に決定的な分断を生みかねない」などと言われているが、賛成多数で事実上の「総裁リコール」が成立する可能性が高まっていたことの回避であり、そのような状況を作り出した自民党内の内紛によるものと言わざるをえません。

しかも、退陣は当初から不可避の情勢であり、首相の進退を巡る分断は深刻化し、事実上の政治空白が50日以上も続けた石破氏をはじめとした自民党の責任は大きいものがあります。

ガソリンの暫定税率廃止に向けた与野党協議は進まず、物価高対策を巡っても、現金給付を公約した与党と、消費税減税を掲げる野党の溝は埋まらないままとなっています。

しかし、政治空白は党内の総裁選によってさらに引き延ばされるが、この間、「石破おろし」を主導した裏金問題で党への信頼を失墜させた旧安倍派をはじめ、旧統一教会とつながってきた面々が復権を果たしたりするようであれば、自民党の内紛は、復権をめざす権力闘争でしかなかったといえます。

まさに、それは、参院選総括で「解党的出直し」を誓ったことを裏切り、国民の信頼回復など到底得られるはずもなく、政治不信を強めるだけになるでしょう。

国民は、自民党が「解党的出直し」を図れるような論戦がされるのか、旧態依然たる内紛を見せつけられるのか、注視していることを自民党は肝に銘じておかなければなりません。

| 9月7日「ぼうさいこくたいに多様な視点で学ぶ」 |

昨日から、「ぼうさいこくたい2025in新潟」が開催されており、高知からも参加されている方々がおられます。

私は、仕事が溜まっていますので、昨日から今日にかけて、三つのセッションにオンライン参加しています。

まずは、昨日14時30分から内閣府・地区防災計画学会連携「コミュニティ防災セッション」、そして16時30分からは「地区防災計画フォーラム」で、皆さんの貴重な話を聞かせて頂きました。

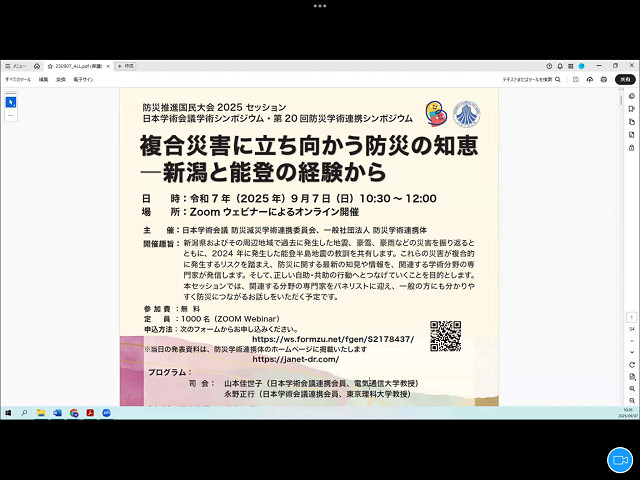

そして、今朝は10時30分から先ほどまで、日本学術会議 防災減災学術連携委員会・一般社団法人 防災学術連携体主催の「複合災害に立ち向かう防災の知恵―新潟と能登の経験から」に参加させて頂きました。

いずれもオンラインで数百名という多数の参加のようでした。

午後からは、下知地区減災連絡会事務局会やマンション防災会役員会のレジュメ作成に着手しています。

| 9月6日「最低賃金は誰のために定めるのか」 |

昨日、最低賃金の今年度の改定額が47都道府県で決まったことが、報道されています。

昨日、最低賃金の今年度の改定額が47都道府県で決まったことが、報道されています。

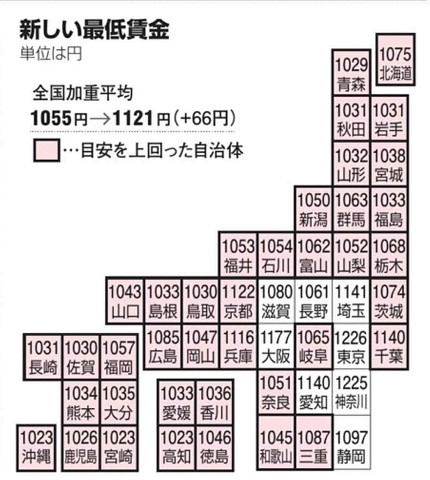

歴史的な物価高を踏まえ、初めて全都道府県で1000円を超え、39道府県で目安額を上回り、新しい最低賃金の最高額は東京の1226円、最低額は高知をはじめ、宮崎、沖縄の1023円で最高額と最低額の差は前年より9円縮んで203円となっています。

全国で高水準の引き上げが相次いだ一方、準備期間が必要だなどとして、発効時期を遅らせる動きが目立ち、例年10月発効が通例だが、通例どおりは栃木など20都道府県にとどまり、秋田は最も遅い来年3月31日となりました。

同様の動きは秋田にとどまらず、今年は27府県が11月以降となり、福島、徳島、熊本、大分は来年1月に越年し、78円引き上げる群馬は来年3月1日に発効します。

発効遅れの主な要因としては、最低賃金の急激な引き上げで、政権側も目安を上回る引き上げを求める中、交換条件のように各地の審議では使用者側の負担軽減が最大の焦点となり、年末の働き控えを防いだり、賃金体系の変更のための準備期間を要するために発効日を遅らせる必要が生じたとされているが、発効の遅れは、労働者の手取りの目減りにつながりかねません。

北海道大学安部由起子教授の試算によると、10月から1年間の収入を考えた場合、発効日を年度末にした秋田は、年間を通じた実質の引き上げ額は40円となり、目安を37.5%下回る水準となります。

全国では25府県が実質的に目安を1円以上下回る結果となり、1円以上上回った12道県の2倍になっています。

使用者の不満を少しでも和らげて、賃上げを受け入れやすくするために発効日に配慮したしわ寄せは、発効日の遅れとなって顕在化し、過去最高の引き上げとなった最低賃金が物価高に苦しむ労働者の恩恵として届くには時間がかかる事態を招くこととなりました。

物価高で実質賃金はマイナスが続いている中、春闘で大企業の正社員の賃上げは進んだが、最低賃金に近い水準で働く労働者は全国約660万人とされる中、発効が遅れることで低賃金労働者の賃金は改善が進まずに不利な状況が続くことになっていることをしっかりと見据えて、連帯した闘いを継続しなければなりません。

| 9月5日「議会産業振興土木委員会で県外調査」 |

2日から4日まで、県議会産業振興土木委員会で県外調査のため岩手県を訪れてきました。

最初の調査先は矢巾町にある東北エリアの物流拠点「プロロジスパーク盛岡」で、東北エリアの物流動脈である東北縦貫自動車道盛岡南インターチェンジから至近距離にあり、東北地方広域への配送に最適な立地であり、「物流の2024年問題」にも対応されている拠点として注目されている施設でした。

また、まちづくりの推進を始め、行政や地域社会とともに取り組み、社会インフラとしての重要性を見せつけらました。

さらに、その規模からも地域の雇用確保やまちづくり戦略などにも寄与されている面を考えさせられました。

2日目の午前中は、紫波町の中央駅前都市整備事業オガールプロジェクトについて調査でした。

平成21年度から紫波中央駅前都市整備事業は行われていて、紫波町公民連携基本計画に基づいたもので、プロジェクトの中核となる施設オガールプラザは図書館や地域交流センター、子育て支援センターや民営の産直販売所、カフェ、居酒屋、医院や学習塾などで構成される官民複合施設となっています。

図書館などの集客力のある公共施設をテコに民間施設が稼ぐ仕組みで、建設時の借金返済は終わっているとのことでした。

隣接した矢巾町に岩手医科大学矢巾キャンパスなどができたことなどもあって、人口は微減ながら世帯数は増加しているとの事でした。

午後から調査した陸前高田市の復興まちづくりの中でも、このオガールプロジェクトの整備構成等について参考にさせて頂いたとの話もありました。

陸前高田市では、復興のまちづくりの状況について、陸前高田ほんまる株式会社永山取締役からお話を聞かせて頂きました。

被災市街地復興土地区画整理事業では、地権者の意向に配慮した高台移転を行うために、「新たに高台造成地を確保する」また、「従来の宅地は盛り土して嵩上げをする」「地権者の意向確認の上、任意の申し出により換地を計画する」ことなどで、「安全安心な住宅地形成と早期再建」に向けて取り組んでこられたそうです。

それでもやはり、嵩上げ部の宅地については、住民被災者からの意向調査などをもとに見直しを行ってきたが、縮小しきれずに意向以上の宅地となったこともあって、空き地が残っていることなども要因としてあるとのお話に、いかにきめ細かな被災者との話し合いが必要かと考えさせられました。

また、グループ補助金を使った商業者の復興の課題についても聞かせて頂きました。

最後には、陸前高田から事前復興への教訓として、「まずは命を守る」「復興の拠点、情報を守る」「高台移転先の想定、事前準備」「まちを担う体制作り」「より良い街づくりの検討」「協力体制への想定、専門家との連携等」についてアドバイスも頂きましたので、今後の高知県における事前復興まちづくりの参考にさせて頂く点や気づきのある調査となりました。

最終日は、大船渡市で地域の稼ぐ仕組みづくりと地域に人が集まるまちづくりの支援に取り組まれている「一般社団法人 大船渡地域戦略」の「大船渡さんぽ」のお話などを聞かせて頂き調査を終えました。

| 9月2日「関東大震災と今の排外意識」 |

昨日、防災の日の朝日新聞「天声人語」は、「関東大震災と排外意識」と題して、沖縄出身の歴史家、比嘉春潮氏が、著書『沖縄の歳月』で振り返っている関東大震災の数日後の自警団によって言葉の違いを物差しに 、朝鮮人や中国人に加えて日本人も殺傷したことを紹介しています。

昨日、防災の日の朝日新聞「天声人語」は、「関東大震災と排外意識」と題して、沖縄出身の歴史家、比嘉春潮氏が、著書『沖縄の歳月』で振り返っている関東大震災の数日後の自警団によって言葉の違いを物差しに 、朝鮮人や中国人に加えて日本人も殺傷したことを紹介しています。

天声人語にも書かれていますが、映画にもなった「福田村事件」のことも思い出します。

関東大地震発生から5日後、千葉県福田村に住む自警団を含む100人以上の村人たちにより、香川から訪れた薬売りの行商団15人の内、讃岐弁で話していたことで朝鮮人と疑われた幼児や妊婦を含む9人が殺害された事件です。

天声人語では「言葉があやしい、態度がおかしいと線引きし、うむを言わせない。矛を向けた先はちょっと異質とされた存在であり、その典型が当時は朝鮮人であったのだろう。「不安」と「正義感」に駆られた群衆の恐ろしさである。」と書き、「では、いまはどうか」と問いかけています。

そして、いまは「先の参院選では、外国人を排斥する言葉がSNSで飛び交った。根拠のない情報が真実かのように伝播された。」ことに驚かざるをえませんでした。

さらに「参院選の最終日に参政党の神谷宗幣代表は、子供が誇りをもてるような国にしたいと演説し、「それに反対する人は日本人だったらいないはずだ。嫌がるのは、日本を潰したい人たちですよ」と続けたと紹介し「どんな国を誇らしいと思うのか。誇りに思わねばいけないのか。勝手にふるいにかけられるのは、まっぴらだ。」と結ばれています。

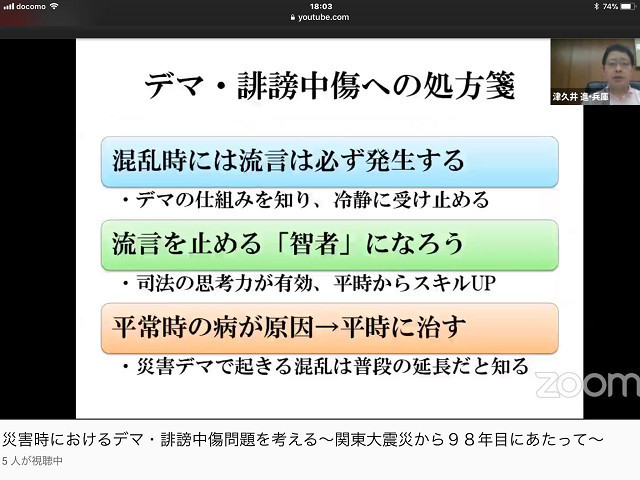

2021年の「防災の日」に、関東弁護士連合会が開催した「災害時におけるデマ・誹謗中傷問題を考える」とのテーマで兵庫弁護士会の津久井進弁護士が、デマをジェノサイドに至らせないために紀元前4世紀の中国の思想家である荀子の名言「流言は智者に止まる」ということを引用されて、リーガルマインドを備えた人として「智者」になろうと語られていました。

また、「デマ・誹謗中傷は平時課題の表出」であり、「平時のトレンドを加速する、その社会の課題(弱点)を一気に表出させる」ことになるので、平時にこそ課題解決をしておく必要があることの大切さを強調されました。

関東大震災の頃に逆戻りするかのような「いま」の平時にこそ課題解決をしておかないと「勝手にふるいにかけられてしまう」危機感さえ感じる昨今です。

| 8月31日「災害ケースマネジメントをどう実装するか」 |

今日の午後は、オンラインで「災害ケースマネジメント構想会議」に参加していました。

今日の午後は、オンラインで「災害ケースマネジメント構想会議」に参加していました。

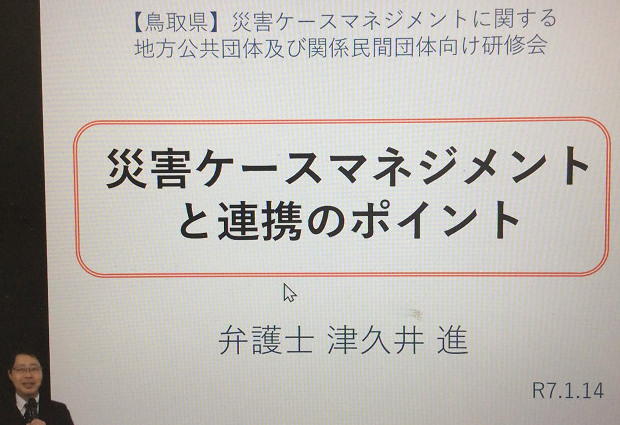

24回目となる本日は「災害ケースマネジメントをどう実装していくか?」というテーマで、本年7月に災害対策基本法等が改正施行されたことを踏まえて、その内容の共有や津久井進弁護士から「今回の法改正で何が変わり、何が期待でき、何が足らないか」「現場の支援者は何を自分に実装したらよいのか」などについて課題提起頂きました。

国は「被災者に対する福祉的支援等の充実」と「被災者援護協力団体の登録制度の創設」を中心に、地方公共団体への支援強化、広域避難の円滑化などを進めようとしていますが、法改正によって被災者支援がどれだけ進むのか、実効性を伴うのか考えさせられました。

高知でこの法改正に伴う災害ケースマネジメントを担う県内の支援者をどのように育成していくのか、また、県外からの支援者と県や市町村が連携しながら被災者の生活再建支援に伴走できるのかが問われているかとも思いました。

いつもご指導いただいている津久井弁護士や野崎先生のご指摘、さらにはお聞かせいただいた鳥取県や徳島県の現状なども踏まえて、高知県でどのように実践していくのか改めて考えてみたいと思います。

| 8月30日「膨張の一途を辿る軍事費予算は見直しを」 |

国の来年度予算案の編成に向けて、昨日各省庁が財務省に概算要求を提出し、物価上昇などが経費全般の押し上げにつながり、要求総額は過去最大を更新して一般会計で122兆円台となる見通しだと報じられています。

国の来年度予算案の編成に向けて、昨日各省庁が財務省に概算要求を提出し、物価上昇などが経費全般の押し上げにつながり、要求総額は過去最大を更新して一般会計で122兆円台となる見通しだと報じられています。

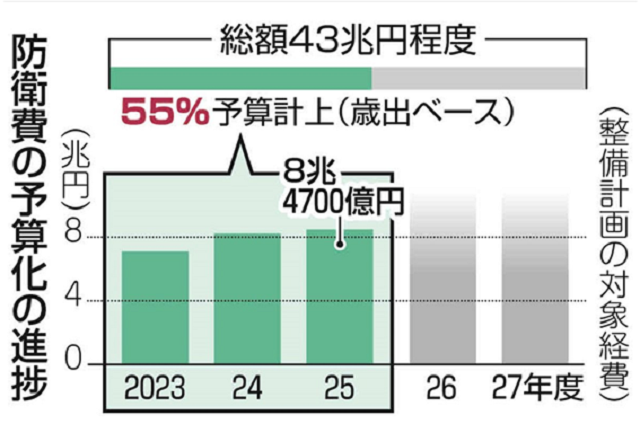

中でも、防衛省予算は、今年度当初予算を約1450億円上回り、過去最高を更新する8兆8454億円となっています。

敵の射程圏外から攻撃でき、敵基地攻撃能力として活用する「スタンド・オフ防衛能力」の関連経費に1兆246億円、ドローンなど「無人アセット防衛能力」の関連経費にも今年度予算の約3倍となる3128億円を充てるなど、防衛力の強化を急ピッチで進めています。

当時の岸田政権が2022年12月、防衛力の抜本的強化に向け、防衛力整備計画を策定し、2027年度までの5年間に必要な防衛費の総額を、従来の1.6倍となる43兆円とする方針で増やし続け、来年度は4年目にあたり、最終年度の27年度には他省庁の研究開発費など関連予算を合わせてGDP比2%とする方針で、膨張の一途をたどっています。

しかし、「抑止力」の柱と位置づける「スタンド・オフ防衛能力」の強化のための1兆246億円などは、専守防衛を空洞化させかねず、米軍との役割分担も不明確なままで、配備が予定される自治体では反対の声もあがっており、軋轢を生じさせていると言っても過言ではありません。

政府が「必要な内容を積み上げた」と言いながら、国会にも、防衛力整備計画の積算根拠となる43兆円の内訳を示そうとしなかったことから、東京新聞は内訳資料を情報公開請求したが、防衛省は、全文を「不開示」としています。

43兆円に増えれば2027年度には、戦後おおむね1%で推移してきた防衛費のGDP比が2%に倍増するわけで、もともとGDP比2%は、1期目の米トランプ政権が同盟国に求めていた水準であり、野党は「額ありきで決めたのではないか」と追及し、政府に必要な経費を積み上げたという根拠を示すよう要求していました。

しかし、東京新聞の情報開示請求に対して不開示とすることは、どこまで精緻な積み上げがあったのか不明のままで、「額ありき」の疑念はさらに深まったと言えます。

今度のトランプ政権は、GDP比3.5%と米軍駐留経費(思いやり予算)の負担増額をさらに求めています。

政府は、現状において財源確保の目途も立たない中で、他の政策課題へのしわよせも懸念されている中、大幅な見直しをためらうべきではないし、さらなるトランプ要求に対して毅然とした姿勢で臨むべきではないでしょうか。

| 8月29日「子どものSOSを受け止めて」 |

昨日、地元の昭和小学校を通じてオンラインで保護者に送られていた高知市教育研究所教育支援センターみらいの「子育て通信 子どもたちの笑顔のために」では、子育てで気を付けておきたいことや、子どもとの関係で悩んだ時の解決方法のちょっとしたヒントについて、書かれていました。

昨日、地元の昭和小学校を通じてオンラインで保護者に送られていた高知市教育研究所教育支援センターみらいの「子育て通信 子どもたちの笑顔のために」では、子育てで気を付けておきたいことや、子どもとの関係で悩んだ時の解決方法のちょっとしたヒントについて、書かれていました。

まずは、「子どものSOS」ということで、「夏休み明けは、子どもたちにとっては緊張と楽しみが混ざりあい、待ち遠しいような、まだ来てほしくないような、大きな区切りの時期です。学校生活に苦しい思いをもつ子どもたちが多くSOSを発信する時期でもあります。保護者などの身近にいる大切な人の存在は、子どもたちが自分の目の前にある問題に主体となって向き合うときに、大きな安心感を与える存在になります。今回は子どもたちのSOSを大人が「受け取る」ことについて考えてみましょう。」と始まっていました。

同様に、昨日の高知新聞社説では「夏休み明け 子どもの叫び受け止めて」と題して、「夏休みが間もなく明ける。県内では既に2学期が始まった学校もある。この時期は子どもの自殺が増える傾向にある。勉強や人間関係に不安を抱いている子にとって学校再開は大きなストレスになり、精神的に追い込まれることが多いとみられる。身近にいる大人が早めに兆候をつかみ、寄り添う必要がある。痛ましい状況を早く変えなければならない。」とあります。

また、社説によれば、大人を含めた全体の自殺者が減少傾向にある中、子どもの自殺には歯止めがかかっておらず、小中高生の自殺は新型コロナウイルスの国内流行が始まった2020年に以降に増加し高止まりする中、22年以降は500人超で推移し、厚生労働省と警察庁によると、24年は統計のある1980年以降で過去最多の529人で、10代の死因の1位が自殺であることなど世界的に見ても深刻な状況にあるとされています。

だからこそ、子どもが安心して過ごせる居場所づくりも急ぎ、中でも思春期の子どもにとって、学校や家庭と距離が取れ、居心地のよい場所は不可欠だとしています。

「子育て通信 子どもたちの笑顔のために」では、SOSを受け取るときに大切なのは、SOSを受け取ることのできた大人が問題と向き合うことではなく、子どもとの関係に大人が寄り添うことであり、「大人が問題に向き合う」形になって、子どもが置き去りにしないことであるとアドバイスしています。

そして、「子どもとの関係に寄り添う」ということは「今あなたはこんな状況に置かれていて、こんなふうに感じているんだね」と受け止め理解したうえで「どうしたいと考えているの?」「どんなことで手助けができる?」など子ども自身の想いを聴き、子ども自身が主体となって物事と向き合うことができるようなサポートの大切さを指摘されています。

夏休み明けにこそ、子どもが安心して過ごせる多くの居場所づくりやSOSを受け止められる大人のゆとりも必要なのかもしれません。

| 8月27日「軍事費拡大よりも、インフラ老朽化の維持修繕で安全・安心を」 |

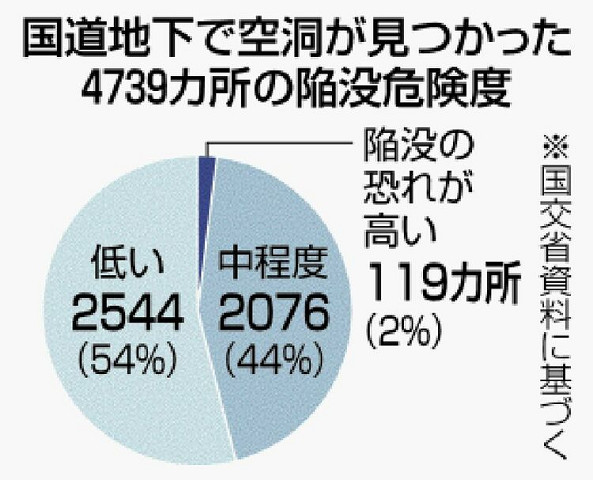

埼玉県八潮市で起きた道路陥没を受け、国土交通省は毎年行っている国道での空洞調査の結果を25日初めて公表し、国道4739カ所で地下の空洞を確認し、うち119カ所は陥没する恐れが高かったとしています。

埼玉県八潮市で起きた道路陥没を受け、国土交通省は毎年行っている国道での空洞調査の結果を25日初めて公表し、国道4739カ所で地下の空洞を確認し、うち119カ所は陥没する恐れが高かったとしています。

調査は、直轄している国道のうち橋やトンネル区間を除く2万810キロを対象に5カ年計画で実施し、24年度はこのうち3079キロの状況を調べ、空洞の深さや広がりに応じて危険性を3段階に分類しています。

25年3月末時点で陥没の恐れが「高い」と判定したのは、深さ20センチ、幅1メートル程度の空洞といった基準に該当した119カ所で、より深い場所で見つかった「中程度」(2076カ所)と、「低い」(2544カ所)は、交通量が多いなど重要度の高い計232カ所で修繕を優先的に進めるとのことですが、すでに、119か所については、ほぼすべてで修繕を終えたということです。

陥没の恐れがある要因として、付近の老朽化した上下水道管からの漏水や地下水の影響、地盤の強度不足などが挙げられており、国交省は3月、トンネルなどを除く国道の全区間を調査する方針を示しており、28年度までに残りの約1万8千キロも調べることとされています。

国交省が同時発表した道路インフラの老朽化点検結果によると、25年3月末時点で修繕・撤去が必要なトンネルは全体1万1290のうち3152カ所に上っているとのことです。

政府では、今後とも大規模地震に備えて道路や上下水道、橋の耐震化を進め、5年かけて耐震化の取り組みを加速し、それぞれのインフラに対し耐震化率100%に向けた中長期目標を設定しています。

国交省は26日、インフラ老朽化対策や大地震に備えた防災・減災対策に重点を置いた前年度比19.0%増の7兆812億円の一般会計総額を2026年度予算概算要求として計上しています。

米トランプ政権によって、日本に対し防衛予算をGDP比3.5%に増やせと要求し、在日米軍駐留経費増を求められていることに応えるよりも、せめて維持・修繕によるインフラ老朽化対策などで国民の安全と安心を確保していくことが求められているのではないでしょうか。

| 8月25日「改めて広域避難を考えさせられる仁淀川町での防災キャンプ」 |

3・11東日本大震災以降、二葉町町内会・自主防災会を中心に、南海トラフ地震が来たら二葉町は水没し長期浸水し、生活も仕事もできなくなる恐れがある中、震災復興に要する長期間、生活できる中山間地域と交流し、疎開先を探すことから始まった仁淀川町との交流でした。

二葉町の皆さんと仁淀川町長者だんだんくらぶの皆様との交流が深まり、仁淀川町での田植え体験やキャンドルナイト、下知地区での昭和秋の感謝祭での仁淀川町の産品の販売も人気を博しました。

その後は、下知地区防災計画の中に「浸水域外との事前交流」として、「長期浸水域から救助されたのち、下知地区の住民がどこに二次避難するのか、町内単位で避難できるのか等は不明な状況です。このため、事前に浸水被害の少ない地域(高知市内、高知県内外)と顔の見える交流を行い、公民館、集会所、空き住宅などを避難所として借用できるように協力をお願いしておきます。これにより、避難先が確保されるとともに、被災後の見通しが立てやすくなります。」との課題を書き込みました。

その二葉町を中心に事前交流を重ねながら、高知市との意見交換も行い、2022年11月1日に、仁淀川町と高知市は「広域避難における避難所としての施設の使用に関する協定書」を締結しました。

そして、仁淀川町から災害時に避難所として提供される予定の旧大崎小学校体育館(160人収容)と泉川多目的集会所(80人収容)を昨年1月20日に、高知市防災訓練の一環として、市民25人が避難体験をし、泉川多目的集会所で地元の皆さんと交流し、旧大崎小学校体育館も見学させて頂きました。

そして、具体的な避難体験交流を重ねるために、昨年8月に予定した「防災キャンプ」が、台風のため中止となり、今年8月23~24日にかけてやっと実施することができました。

仁淀川町の皆さんの丁重な受け入れ体制のもとで、夕食のカレーライスやバーベキュー、さらにはキャンプファイヤー交流など、何より40人を超す参加者が取り囲んだキャンプファイヤーは、参加者の皆さんの心を1つにした取り組みだったと思います。

本当に仁淀川町の地元の皆さんの気持ちのこもったおもてなしをしていただき、参加者一同大感激でした。

また、それぞれが持ち寄ったアウトドアグッズや防災グッズなどを披露しあいながら宿泊をし、翌朝は下知地区得意のラジオ体操も行い、炊き出しの朝食に満足した後、片付け・施設の掃除を行った後、次回を約束しながら二日間の日程を終えました。

日程の中では、「広域避難における避難所としての施設の使用に関する協定書」にもとづいて施設を避難所としてどのように運営するのか、マニュアルについても議論しました。

しかし、「広域避難における避難所」というが、その受け止めがそれぞれに違うことも明らかになりました。

「そもそものきっかけは疎開避難である。」ということから、一般的に言われる「広域避難」の受け止めでいいのかとの意見もあり、「広域避難の認識が一致しているか、限界があるだろうが、できる事は何か、考えていきたい。」との意見も出される中、各自がこの避難所をどのように受け止めるのかについて意見交換して頂きました。

「住まい、事業所ともに下知地区にある私にとっては、本社機能を維持させるという意味で、南トラが起きる前に二拠点の準備をする。」「マンションに住んでいることからも、在宅避難となる応急期のイメージとして捉えていた。」「勤務先は高台移転する予定なので、仕事が再開されるまでの期間と母とペットは住まわせることで考えていた。」「1年以内の避難生活なら市内でする。1年以上になれば考えても良い。」「地元の人と交流することの大事さ。」「イメージとして被災時にここまでたどり着けるか、道路啓開がどれだけできるだろうか。長期的スパンで捉える。」「広域避難を前提とした時、この避難所は仁淀川町民の利用について、どうなっているのか。」など疑問や率直な意見が出されました。

多様な意見が出されたように、いろんな生活スタイルがあるので、選択する避難の在り方として適当かどうかは、個人の判断になるだろうが、もう少し避難所の位置づけや広域避難の捉え方を継続的に議論することが必要ではないかと感じたところです。

ただ、最近よく言われる「二地域居住」の問題とも関連して、事前の「関係人口」が被災後には「市民権」が保障される復興過程を歩まなければならなくなることも課題となるのではないかと思ったりします。

しかし、避難者が避難先でどれだけのスパンで、どのような避難生活を送るのかによってこの避難所の活用が線引きされてしまうことにならないのであれば、避難開始直後の避難所運営のあり方だけでも決めて、後はフェーズ毎に避難者と避難元自治体と避難先自治体との連携で方向性を決めていくことになるのではないかと思うところです。

| 8月22日「県震度分布・津波浸水予測は10月下旬頃公表」 |

3月、国が南海トラフ巨大地震の新たな被害想定を公表したことを受けて、県は県版の想定について見直しを進める第3回「県地震被害想定検討委員会」(委員長:福和伸夫名古屋大学名誉教授)が20日開催されました。

当初は、この3回検討委で地震動と津波浸水の想定をまとめる予定だったが、国土地理院が7月31日に更新した標高データを反映させ、最新データを活用するための追加作業が必要だとして10月下旬頃に公表することが確認されました。

委員からは、「説明性が、何より大事で、国との違いや前回との違いなどについて、合理的な説明が必要であることからも、そのための論拠を用意すること。」、「被害想定がどのような目的で使われるのか、役立つ情報であるのかが大事である。災害時対応に資する場所などは、どのように想定するかなどは検討が必要。」、「人的被害は何をすれば減るのか、何をしなければ増えるのかわかるようにして、対策効果について示す。」、「ライフラインのあり方からのリスク評価、地下水位のあり方、長期浸水エリアの議論についても、さらに深める。」などの多岐にわたる意見が出されました。

また、情報提供、防災教育、地震対策の検討の目的に資する「被災シナリオ」についての複合災害について、火山噴火や感染症、異常気象などとの複合が補強されたが、原発災害については、どなたからも言及されず、残念でした。

いずれにしても、県民に対して説得力を持たすための想定される震度分布や津波予測が求められており、そのための調査検討の要請がされました。

今後は、10月の想定公表を踏まえて、議会からも指摘する必要が出てこようかと思います。

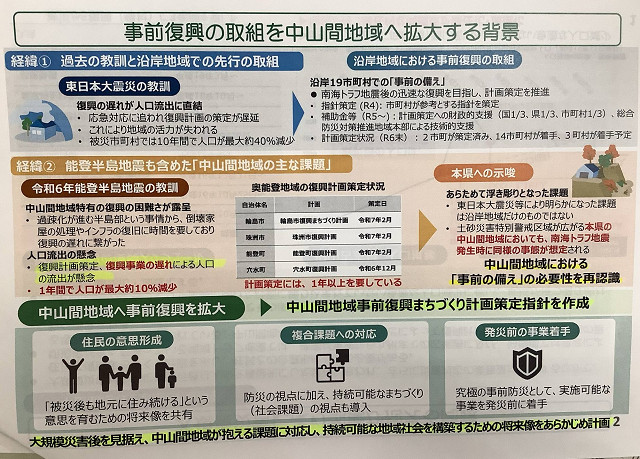

| 8月19日「中山間地でも事前復興を」 |

昨日は、「高知県中山間地域事前復興まちづくり計画策定指針検討会(第1回)」を傍聴しました。

本県では、津波被害が想定される沿岸地域の市町村を対象に、事前復興まちづくり計画の策定支援を行い、沿岸2自治体では策定され、現在は高知市などでも策定されています。

私の住む下知地区でも来年早々からワークショップを行うこととなっています。

しかし、能登半島地震の被災地で復興が遅れた教訓を踏まえ、事前復興の取組を沿岸地域の市町村に加え、中山間地域の市町村に拡大することとし、事前復興まちづくり計画を策定する際に参考となる市町村向けの「指針」を策定するため設置した本検討会の第1回を開催したところです。

第1回目の検討会では、中山間地域で事前復興まちづくり計画を策定することの必要性の整理や、指針の構成などについて議論をし、指針構成案に対する委員からの補強意見が出されました。

委員長になられた牧紀男・京都大学防災研究所教授は「中山間地域で事前復興に取り組むのは、おそらく高知県が初めてだろうと思われるので、しっかり議論を」進めたいとの決意も示されました。

「物理的被害に加えて、もともとその地域にある課題が顕在化するので、そのことをイメージする必要がある」「仮設住宅や瓦礫置き場には、災害復興住宅も建てられないなど中・長期の視点が必要」「空間単位をどのように捉えるか集落のあり方などの検討」「誰が復興の主役かを考えた時、人口や担い手のこともしっかり踏まえたものにする」「住民のアイデンティティとして歴史や文化の継承も柱にすえて欲しい」「事前に何ができるのか発災前の事業着手にもつながる計画づくりを」「選択肢を可視化できるように」「事前復興計画の実効性をどう担保できるのか」など、被害想定が難しい中で、多岐にわたる意見が多く出されました。

今後は、本年度内に指針をまとめ、2026年度からの当該市町村に計画策定を促すこととなります。

| 8月17日「第50回高知酒害サマースクール」 |

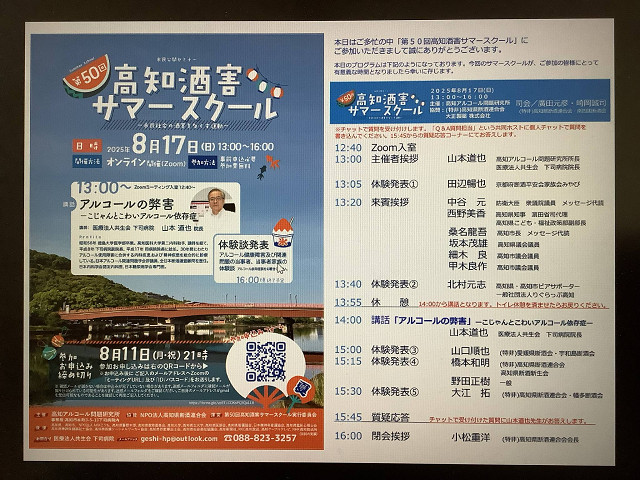

今日の午後は、第50回目となる「高知酒害サマースクール」に出席し、挨拶をさせて頂いた後は、各地の断酒会メンバーによる体験発表を聞かせて頂くとともに山本道也先生(高知アルコール問題研究所所長、下司病院院長)の講演で「アルコールの弊害―こじゃんとこわいアルコール依存症」について、聴講させて頂きました。

今日の午後は、第50回目となる「高知酒害サマースクール」に出席し、挨拶をさせて頂いた後は、各地の断酒会メンバーによる体験発表を聞かせて頂くとともに山本道也先生(高知アルコール問題研究所所長、下司病院院長)の講演で「アルコールの弊害―こじゃんとこわいアルコール依存症」について、聴講させて頂きました。

山本先生の飲酒により悪化しうる内科疾患・精神疾患、飲酒と依存症の生命予後などの詳細データをもとに、「こじゃんとこわいアルコール依存症」に「たまるかー」がつくほどの怖さについて、聞かせて頂きました。

アルコール健康障害の早期発見、早期介入、切れ目のない治療・回復支援を実現するため、内科・救急等の一般医療、一般の精神科医療機関、専門医療機関、相談拠点、自助グループ等の関係機関の連携体制がきめ細かく組織されることが求められます。

| 8月16日「8.15に学ぶ「前事之不忘 後事之師」」 |

昨夜は、「8.15平和と人権の集い2025―日本と中国今とこれから」に参加していました。

昨夜は、「8.15平和と人権の集い2025―日本と中国今とこれから」に参加していました。

約2時間半いろんな立場の方々から、戦争と平和と人権、中国との関係について考える思いが伝えられました。

パネラーは、NPO高知県日中友好協会岡林俊司会長、高知県日中友好中国帰国者の会中野ミツヨ会長、高知県平和運動センター谷英樹事務局長、さらに会場におられた藤原充子弁護士からもお話をいただきました。

岡林さんからは、平和を脅かす脅威があるという敵となる相手に対して、彼らは自分たちより野蛮で劣っていると侮蔑し憎悪をするという形で集団的心理をが現れてくるが、それを国民の意識の中に植え付けてきたことが、今につながっているのではないか。

だから、民間レベルの交流を通じてもっと中国について知ることから始まることが、今こそ必要。

また、中国残留孤児として、戦中戦後を通じて祖国の日本から見捨てられた孤児にとっては、中国は死の淵から救い育ててくれた命の恩人だし、日本は母国であると言うことを踏まえて、戦争は許さないし、悲惨な歴史が二度と繰り返されないようにするために自らの歴史を伝え続けている中野さんからは「前事不忘 後事の師」と歴史の教訓に学び生かすことと戒められました。

平和運動センターの谷事務局長からは戦中、戦後の歴史に学びながら、戦争を支えさせられた国民の意識がどこから生まれたのか、そして2007年以降日本の貿易相手国中国にアメリカと一緒になってミサイルを向けるのか、主権国家としてアメリカに対してもしっかりものを言い、戦争をしないさせない政治を築いていくことの必要性などが訴えられました。

明治維新、大正、昭和の戦争の歴史について、自作の年表を配布頂いていた藤原弁護士からのお話は、改めて9月14日(日)14時からの「戦後80年 平和を考える集い」(高知会館)で詳しく聞かせて頂くこととなります。

皆さん、そちらにもお越し下さればと思います。

フロアーからの質問も含めて、戦争の歴史を繰り返さないことを決意しあう貴重な150分の集いとなりました。

| 8月15日「『戦後80年』を『戦前』にしないために」 |

「戦後80年」でもある今年の敗戦記念日は、誰もが「戦争を絶対繰り返さない」と言いながら、「戦前」という危機感も感じる8.15ではないかと思わざるをえません。

石破総理は、この日に合わせて過去の戦争を振り返り、未来へどう伝えていくか戦後80年の総理談話の発表を見送り、個人的見解を出す予定です。

総理談話とは、国の重要な事柄に関する総理の公式見解のことで、閣議決定して発表されることになります。

しかし、「植民地支配」「侵略」「痛切な反省」「心からのお詫び」というキーワードを軽視し、「あの戦争に何ら関わりのない私たちの子や孫、そして、その先の世代の子どもたちに謝罪を続ける宿命を背負わせてはなりません」という、将来にわたる戦争責任を放棄しようというような10年前の安部談話を継承するぐらいなら、出さなくてよいと思わざるをえません。

石破総理は「形式はともかくとして、この風化というものをさけるために、そして、戦争というものを二度と起こさないためのそういうような発出というものは、私は必要だと思っています」と言っているが、「戦後80年」を「戦前」とするようなメッセージだけは発しないでほしいと願うばかりです。

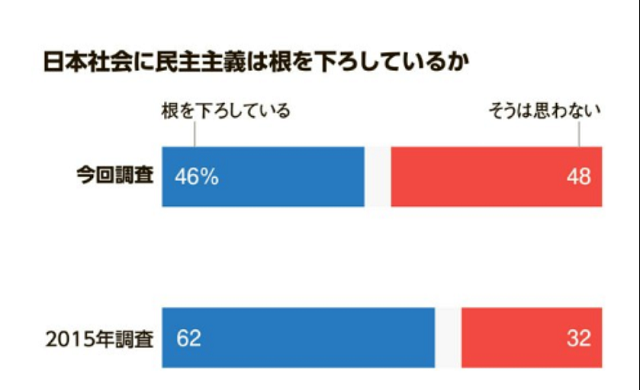

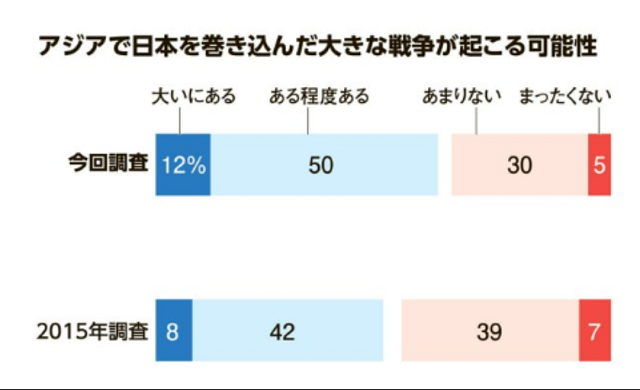

11日付の高知新聞で報じられていましたが、日本世論調査会の世論調査結果によると戦後の歩みの中で良かったことを問うと「他国と戦争をしなかった」が最多の50%に上り、「治安が良い状態が保たれた」の42%が続き、憲法に関しては2015年の戦後70年時の調査と同様に「このまま存続させるべきだ」が60%、複数回答で評価する点を聞くと、80%の人が憲法の「戦争放棄・平和主義」を挙げていました。

核兵器は「必要はない」が79%、非核三原則を「堅持するべきだ」は80%に上り、「台湾有事」の際に、政府が取るべき対応は「外交努力や経済制裁など非軍事の手段で対応する」が42%と最多で、次が29%の「中立を保ち介入しない」でした。

日本社会が「悪い方向」に向かっていくと答えたのは「どちらかといえば」を含めて計72%で、10年前の計52%から大きく増加しています。

また、世界の秩序や価値観が「望ましくない方向に変化している」としたのは75%となっています。

このような国民の感覚が、「戦後80年」が「戦前」になるかもしれないという危機感であるし、そうさせないために我々に何ができるかということが問われているのではないでしょうか。

2016年に発刊された集英社新書「『戦後80年』はあるのか」で、歴史学者の山室信一氏は「戦後が戦前に転じるとき」の3つの転機を次のように指摘しています。

▼1つは、国際情勢の変化の中で、仮想敵国と軍事同盟の話が現れてくる時、平和が戦争の正当化の口実となる戦争が終わることで、平和になると言うのではなく、平和を実現するために出兵すると言う論理。

▼2つ目の契機は平和を脅かす脅威を煽り、敵を侮蔑し憎悪する集団的心理が現れてくる時、なぜ戦争が必要なのかと言えば、平和を脅かす脅威があると言う敵となる相手に対して、彼らは自分たちより野蛮で劣っていると侮蔑し憎悪をする。そういう形で集団的心理が現れてくる。

▼3つ目の契機はある一線を踏み越えると言う感覚が個人に現れてくる時。これまでは何とか穏便にやってきたけれども、もはや堪忍袋の緒が切れたと言う興奮状況に追い込まれる。

以上のような転機を少なからず感じるようなことがないでしょうか。

「戦後80年」を「新しい戦前」にしないため、アメリカに言われるままに軍備拡大したりするのではなく、戦争を回避する「新しい外交」に舵を切らせるために、私たち一人ひとりが声をあげていくことで、「戦後90年」を迎えたいものです。

| 8月14日「万博、帰宅困難者で混乱」 |

大阪・関西万博会場で、当初から心配されてきた危機管理の不十分さが、昨夜露呈しました。

大阪・関西万博会場で、当初から心配されてきた危機管理の不十分さが、昨夜露呈しました。

これまでにも、「大屋根リング」の下の護岸が約600メートルも浸食されていた問題をはじめ、夢洲は台風で多数のコンテナが吹き飛ばされるほどの被害を受けてきた地域で自然災害に対する脆弱性は克服されていなかったり、爆発下限界を超えるメタンガスの濃度が検知されたGW工区では、ガス爆発不安は完全に払拭されないという状況が懸念されていました。

そんな中で、昨夜9時半頃万博会場への唯一の鉄道路線大阪メトロ中央線が、コスモスクエア―大阪港駅間での停電の影響で、夢洲―長田駅間で運転を見合わせ、夢洲駅から東ゲートまで大勢の来場者が滞留しました。

水や食料などがどこで配布されるかなどの情報もほとんどなく、大屋根リングの下では、子どもを抱いて座って休む人の姿もあり、来場者からは、交通や滞在する人への支援状況などについての情報不足を批判する声があがったとのことです。

会期が始まったばかりでもないのに、水や椅子を配ったり、運転再開見込みのアナウンスをしたりする臨機応変な対応がされていないことに対する不満の声があがったり、大阪市消防局によると、14日朝までに、熱中症や混雑による気分不良などを訴えた計36人が救急搬送されたとのことです。

大阪・関西万博の入場券の販売枚数が8日時点で1809万枚となり、主催の日本国際博覧会協会が運営黒字化の目安とする1800万枚を超えたという一方で、アンゴラ館業者が万博無許可工事で捜索を受けたりましており、万博運営黒字化ありきの裏にある課題は、十分に解消されないままに、進んでいるとしか思えません。

そして、今回顕在化した危機管理の不十分さについて、自然災害が多発する時期を迎え、余程の対策を講じておかなければ、生命に関わる問題が生じるのではないかと、懸念しています。

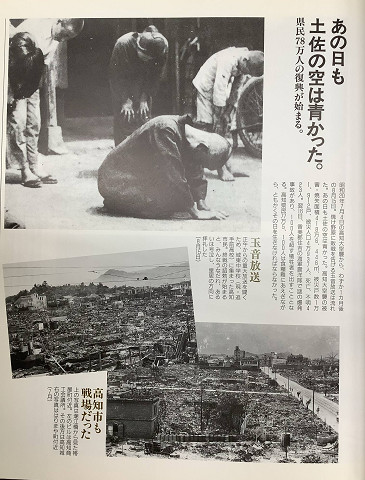

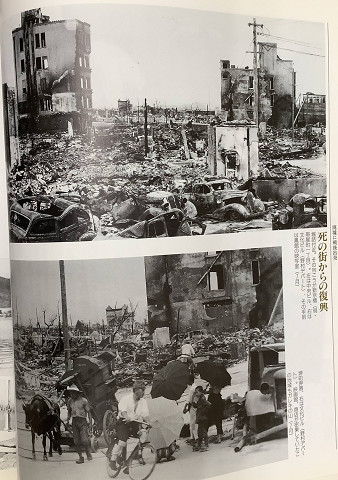

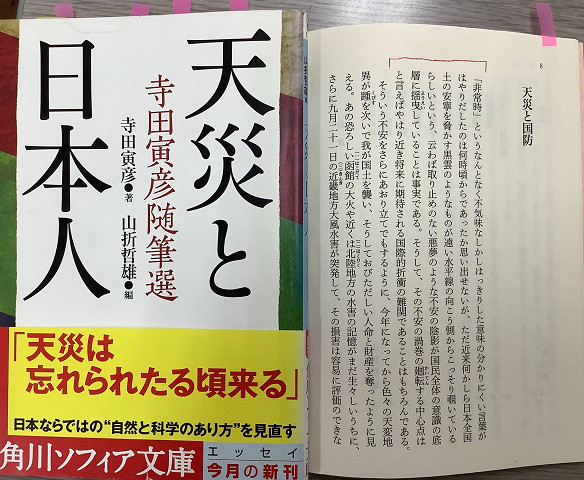

| 8月13日「寺田寅彦の『天災と国防』について改めて考える」 |

「天災は忘れられたる頃にやってくる」と言う言葉を残した寺田寅彦は、1934年つまり満州事変の3年後に「天災と国防」と言う随筆で次のように書き始めています。

「『非常時』というなんとなく不気味なしかしはっきりした意味のわかりにくい言葉がはやりだしたのはいつごろからであったか思い出せないが、ただ近来何かしら日本全国土の安寧を脅かす黒雲のようなものが遠い水平線の向こう側からこっそりのぞいているらしいという、言わば取り止めのない悪夢のような不安の陰影が国民全体の意識の底層に揺曳していることは事実である。そうして、その不安の渦巻の回転する中心点はと言えばやはり近き将来に期待される国際的折衝の難関であることはもちろんである。」

実態のわからない「非常時」と言う不気味な状況が作られ、国防ということが言われるようになると、戦争に突破口を求めようとして、そうした危険性に無関心になる国民心理の変化に注意すべきだと忠告されているのではないかと思われます。

まさに、今の我々に対する警告であるとも受け止められるのではないでしょうか。

しかし、戦争はあくまでも人為によって起きるものであり、戦争は忘れた頃に自然にやってくるわけでもありません。

そして、「天災と国防」には、「文明が進むに従って人間は次第に自然を征服しようとする野心」をもって、「いやが上にも災害を大きくするように努力しているものは誰あろう文明人そのものなのである」と人為による「複合災害」についても警告しています。

そして、戦争との「複合災害」について、「それはとにかく、今度の風害が、『いわゆる非常時』の最後の危機の出現と時を同じゅうしなかったのは、実に何よりのしあわせであったと思う。これが戦禍と重なり合って起こったとしたら、その結果はどうなったであろうか。想像するだけでも恐ろしいことである。」と警告しています。

だからこそ、「戦争はぜひとも避けようと思えば人間の力で避けられなくはないであろうが、天災ばかりは科学の力でもその襲来を中止させるわけにはいかない」と、言われているように、災害が多様化し、頻発化、連鎖化、巨大化、複合化する時代の今こそ「戦争の避け方」を考え、実践する文明を発展させる国民でありたいと思うところです。

その一つとして、、「どの国の人でも命ファースト」に考える「8.15平和と人権の集い」が開催されますので、どうぞご参加ください。

8月15日 18時~ 県民文化ホール4階多目的室

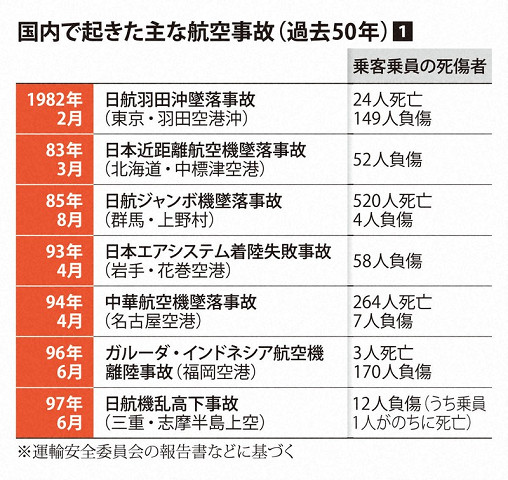

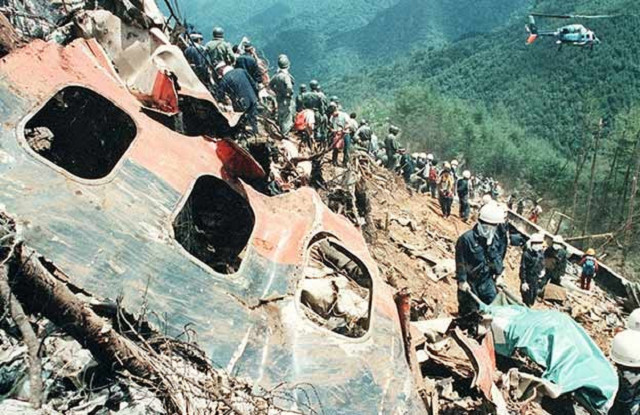

| 8月12日「日航機墜落事故から40年の教訓を生かせているか」 |

1985年に羽田発伊丹行きの日航ジャンボ機(ボーイング747)が墜落した事故から、40年になる今日、航空機をはじめ、公共交通機関の安全運航が求められていることを改めて考えさせられます。

1985年に羽田発伊丹行きの日航ジャンボ機(ボーイング747)が墜落した事故から、40年になる今日、航空機をはじめ、公共交通機関の安全運航が求められていることを改めて考えさせられます。

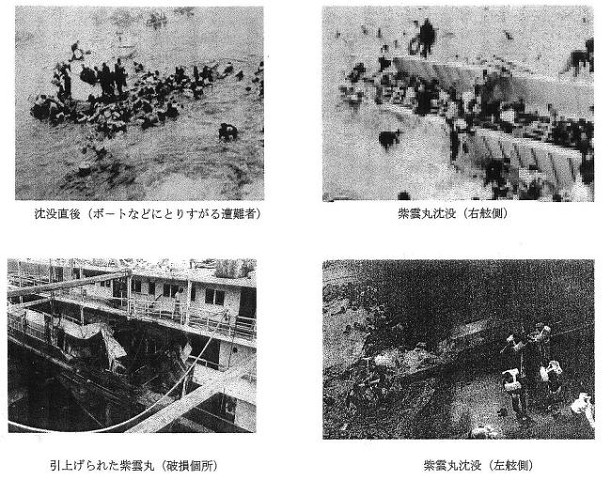

10年前の30年目の時には、この欄に「交通機関の事故は、列車事故、バス事故、船舶事故と繰り返される度に、再発防止が言われてきたが、何よりも「命と安全」が優先されるはずの体制や規制が経営効率などによって、先送りされてきた面はいなめません。高知では、多くの将来を担う中学生、高校生を亡くした紫雲丸事故、上海列車事故という交通機関事故、さらには東名高速飲酒運転事故という風化させてはならない事故があります。いずれにしても、事故の教訓は決して風化させることなく、真の意味で原因の本質に迫り、「再発防止」に本気で取り組む責任を交通事業者は問われているのではないでしょうか。」と書かせて頂いたが、果たしてその責任を果たしてきたと言えるでしょうか。

羽田空港で昨年1月、新千歳発の日航機と海上保安庁機が衝突し海保機の5人が死亡し、日航機の乗客乗員は炎上する機体から間一髪で脱出したが、この時も人的ミスの連鎖が重大事故につながりました。

訪日客の増加で羽田などで発着の過密化が著しく、国は、他空港への機能分散や人員不足が深刻な管制官の一層の増員などに取り組む必要があります。

そして、海外では、飛行制御システムの不具合が原因の事故が続いたこともあり、メーカーは品質管理に万全を尽くすべきだと言われています。

事故に至らない人的ミスも多発し、パイロットの乗務前の飲酒もなくならない中で、40年が過ぎて事故が風化し、現場に気の緩みが広がっていないだろうか。

2010年1月、日本航空は政府の方針で破綻と再建が進められ、再建の過程で「更生計画」の人員削減目標を大幅に達成し、営業利益も12月時点で目標の2.5倍となる1,586億円を上げたにもかかわらず、大晦日にパイロット81名と客室乗務員84名を年齢と病欠歴を基準に整理解雇しました。

165名の解雇は、利益を最優先するために、モノ言う労働者の排除と労働組合の弱体化を狙ったもので、安全に逆行するものであったことは、明らかであると争議団の皆さんは争議の解決は、“安全運航の確立”、失われた利用者からの信頼回復にも繋がるとして闘い続けています。

そんな体質を抱えた日本航空自体に教訓を継承すること、命を預かる責任の重さを自覚することができるのだろうかと問いかけたいと思います。

| 8月10日「『武力には武力を』の争いを今すぐやめてください」 |

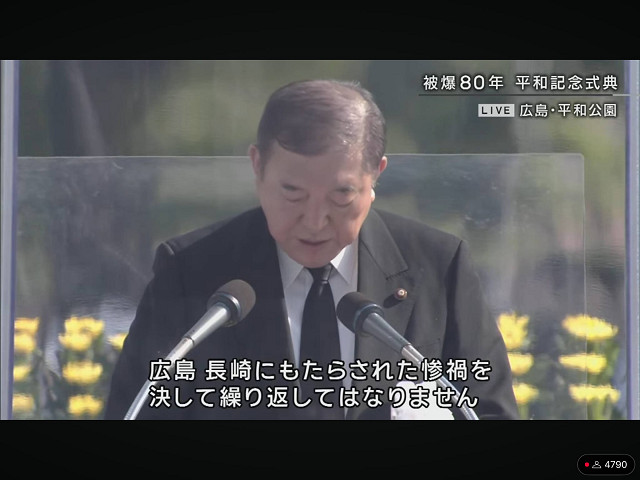

昨日の長崎市での平和式典の挨拶に、石破首相は地元の大学で被爆した永井隆博士の言葉の一節「ねがわくば、この浦上をして世界最後の原子野たらしめたまえ。」と盛り込みました。

昨日の長崎市での平和式典の挨拶に、石破首相は地元の大学で被爆した永井隆博士の言葉の一節「ねがわくば、この浦上をして世界最後の原子野たらしめたまえ。」と盛り込みました。

長崎医科大学で被爆された故・永井隆博士が残された言葉であり、長崎と広島で起きた惨禍を二度と繰り返してはならないとの強い思いが込められた言葉です。

さらに、首相の挨拶は「天を指す右手が原爆を示し、水平に伸ばした左手で平和を祈り、静かに閉じた瞼に犠牲者への追悼の想いが込められた、この平和祈念像の前で、今改めてお誓い申し上げます。私たちはこれからも、「核戦争のない世界」、そして「核兵器のない世界」の実現と恒久平和の実現に向けて力を尽くします。」と結んでいます。

しかし、その石破首相は、記者会見で、核兵器禁止条約締約国会議へのオブザーバー参加の是非については、「核兵器を持っている国を交え、議論をしていかなければならない」と否定的な見解を示しました。

挨拶で、述べたことを一つでも前に向けようとする決意の感じられない見解でしかありません。

「核抑止力」が、本当に抑止につながるものであると言えるのか、それは核使用につながる可能性があることを肝に銘じておかなければなりません。

アメリカには、「警報下発射」と呼ばれるシステムがあり、発射されたという警報が出されると、大統領はただちに報復攻撃を指示することになるものです。

ロシアでも同様の監視体制をとっているそうですが、この警報が、誤ったものであったとしたらどうなるかとの不安は拭えません。

これは杞憂ではなくて、間一髪だったことが過去の事実で明らかにされています。

元米国防長官ウィリアム・ペリーは著書「核のボタン」の中で、「我々が知る限り、冷戦期に米国で少なくとも3回、ソ連では2回、そうした誤警報があった。二度と起きないと考えられる理由はない。人間は間違いやすく、機械は故障する」とあります。

昨日の長崎市の鈴木史朗市長が平和宣言で訴えた「『武力には武力を』の争いを今すぐやめてください」との言葉に、全ての各国リーダーに答えてもらうしかありません。

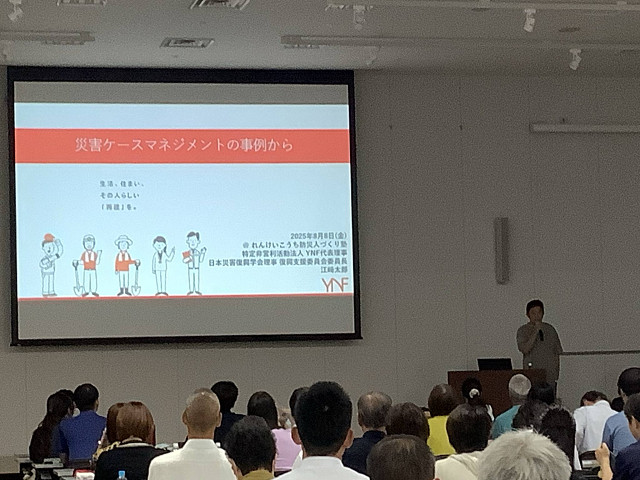

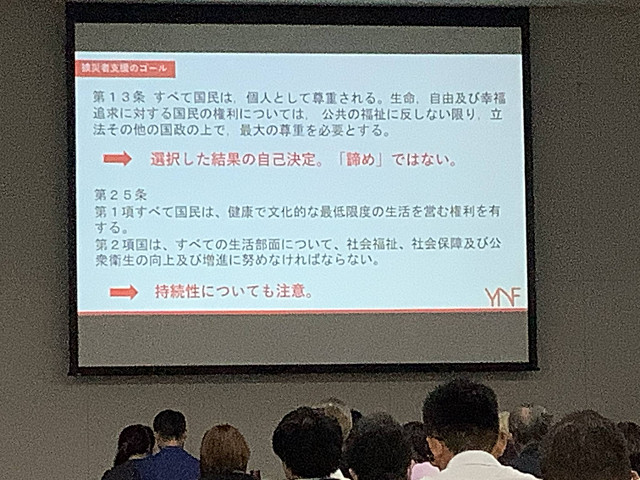

| 8月9日「災害ケースマネジメントで『その人らしい』生活再建を」 |

昨夜の高知市防災人づくり塾は、県での制度導入を求め、その具体化が各自治体で取り組まれるように求めてきた「災害ケースマネジメントの事例から」がテーマで、講師も8年前に熊本での日本住宅会議サマーセミナー「熊本地震の被害と復興」でお会いして以来オンラインなどでお付き合いさせて頂いていた特定非営利活動法人YNFの江崎太郎さんでしたので、会場に出向いて、臨時聴講させて頂きました。

災害ケースマネジメントについて、初めて詳しく話を聞かれる方も塾生には多かったことと思いますが、いろんな会場で話されてきた江崎さんは、「この会場の皆さんは、ほかの会場よりも反応が良かった」と仰っていましたので、参加者の皆さんも災害からの生活再建でどのような課題と向き合うのかということを新たな自分ごととして聞かれていたのではないかと思いました。