| 12月31日「『まさか』を予見し『またか』を断てる明日に」 |

いよいよ大晦日、今年最後のHPとなります。

この一年で、綴ったのは239日分約21.7万字分となります。

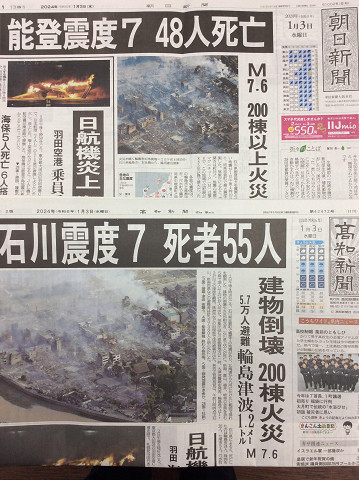

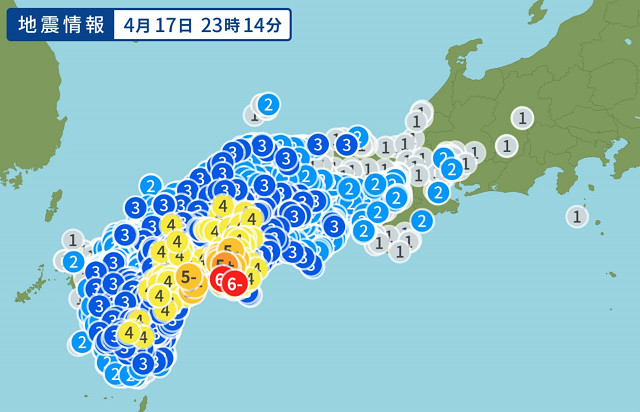

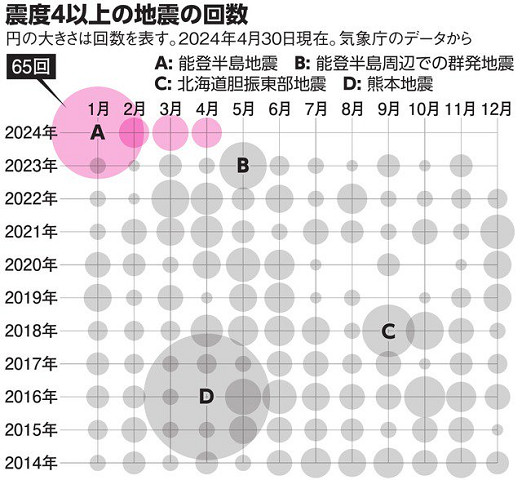

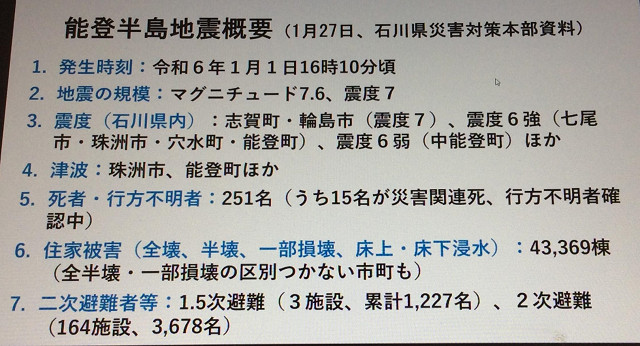

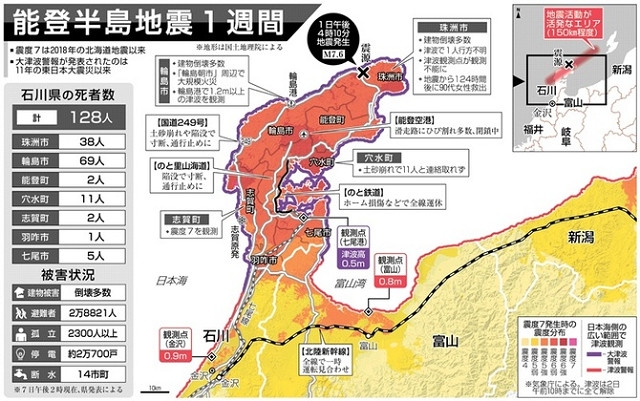

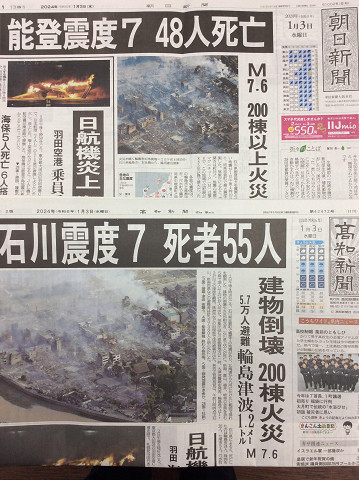

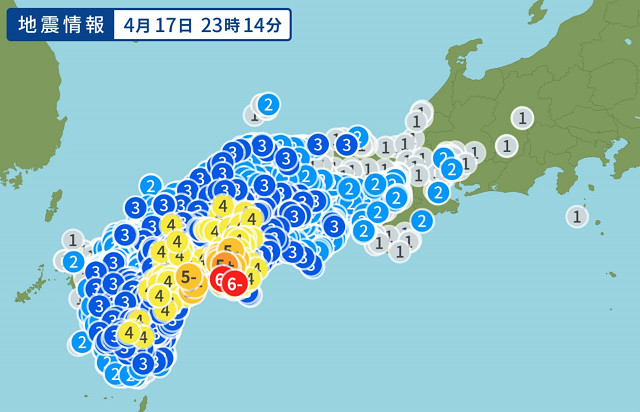

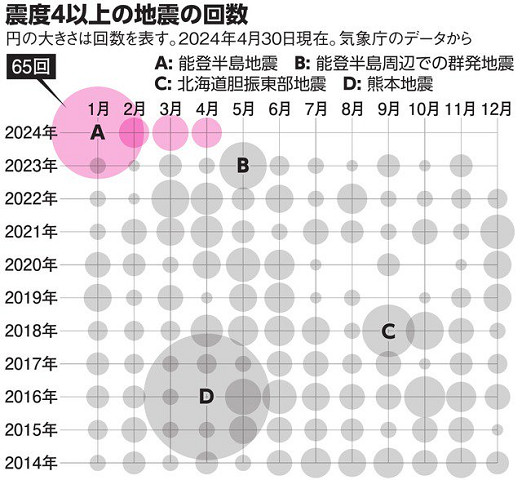

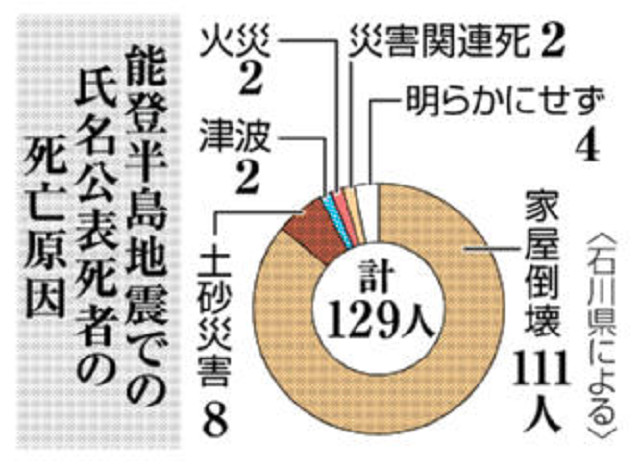

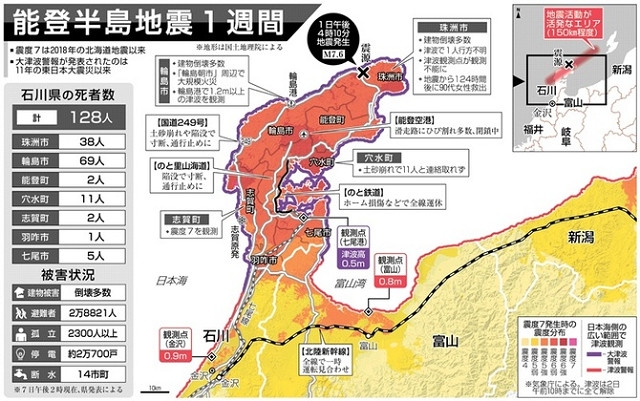

今年は元旦に能登半島地震が発生し、4月には県内宿毛市で、現在の震度階級が導入された1996年以降初めての震度6弱以上の揺れを観測しました。

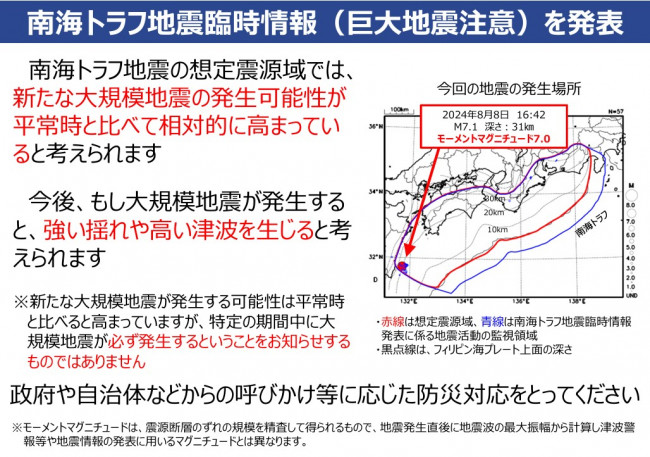

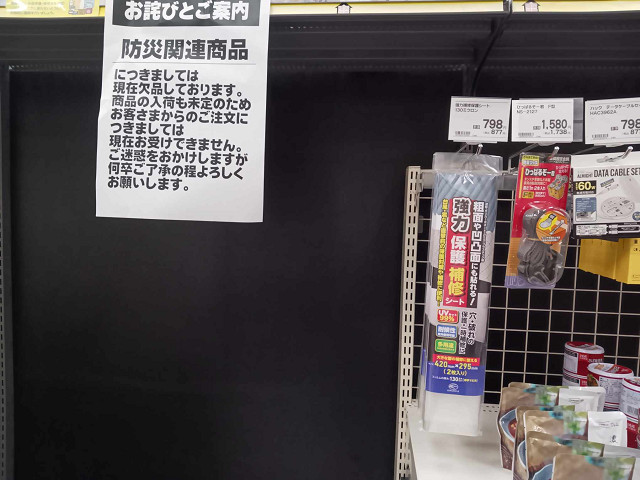

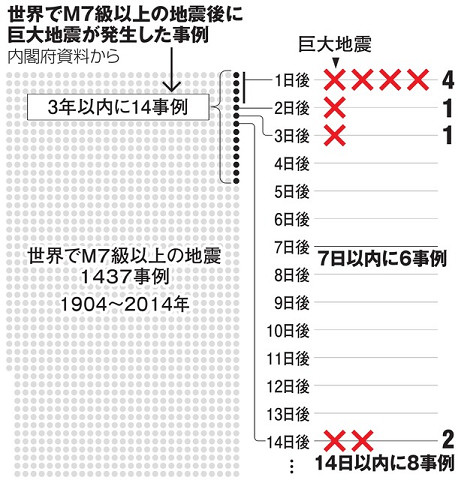

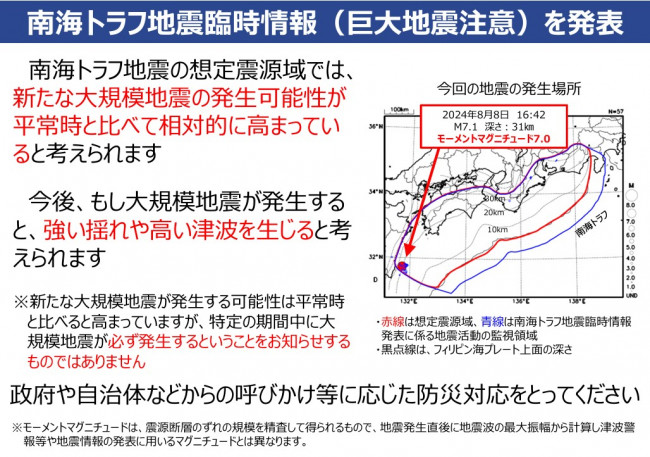

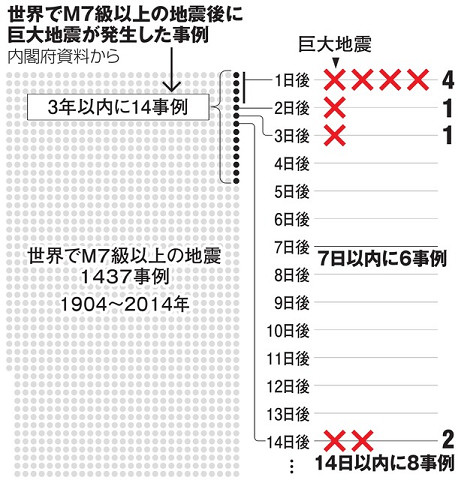

そして、8月8日午後4時42分ごろ、宮崎県沖の日向灘を震源とする地震があり、宮崎県日南市で最大震度6弱を観測し、この地震を受けて、気象庁は初の「南海トラフ地震臨時情報(巨大地震注意)」を発表し、1週間の初めての臨時情報対応迫られました。

さらに、元旦の震度7地震が襲った奥能登を9月には豪雨災害が襲いました。

なぜこれだけ試練を与えるのだと心が折れかかっている方がたくさんおられた2024年だったと言えます。

自然災害に限らず、あらゆる悲劇・惨事に見舞われたときに、「まさか」と思うことがありますし、人間らしく過ごせない避難所の姿や届かない支援制度の脆弱性を突きつけられた時には、「またか」と思うことがあります。

しかし、「まさか」と「またか」は災害に限らず、あらゆる危機管理に共通してあてはめられる今こそ、「まさか」を予見し、「またか」を断てる明日にしていきたいものです。

下記に、この1年間のタイトルのバックナンバーを掲載しておきます。

12月30日「天災は避けられないが、戦争は避けられる」

12月29日「物価高が生活困窮増加に」

12月28日「辺野古工事の愚行代執行から1年」

12月27日「地震と原発~住民避難の現実~」

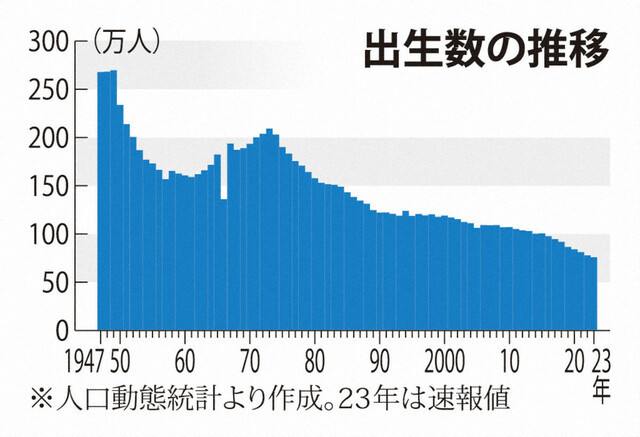

12月25日「出生数70万割れで過去最少更新」

12月24日「土佐久礼で防災を学び、街歩きを楽しんで下さい」

12月22日「洪水浸水リスクのある仮設用地の検証を」

12月19日「特定利用港湾指定の同意撤回を求めた請願の賛成討論を」

12月18日「福島、能登を忘れた原発回帰の次期エネルギー基本計画は許せない」

12月15日「避難所の環境整備は喫緊の課題」

12月12日「『特定利用港湾』指定同意撤回を求めて」

12月10日「都市計画道路はりまや一宮線の開通後の検証を」

12月9日「能登地震からの最後の警告を突きつけられる島根原発再稼働」

12月8日「12.8集会「―あの戦争―その時私は・・・」」

12月6日「インフルからの早期復活へ」

12月3日「お国好みの自治体でなく、地域本位に考える自治体に」

12月1日「下知地域で総合防災訓練」

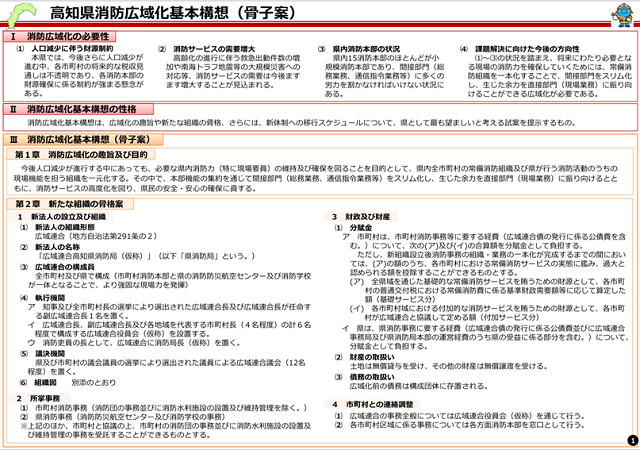

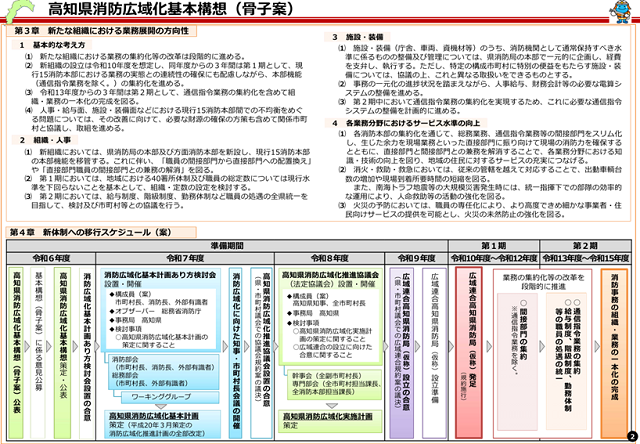

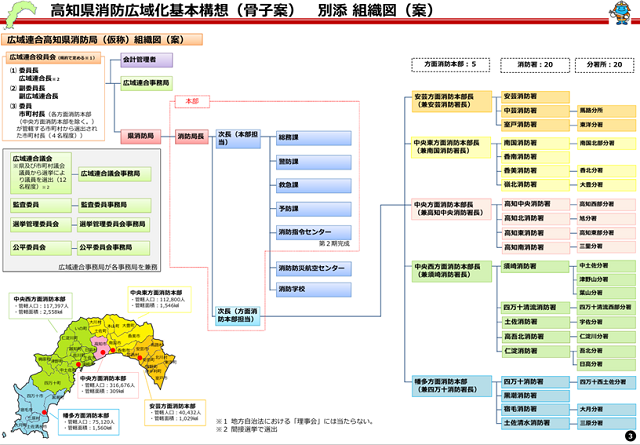

11月30日「県一消防広域化基本構想骨子案公表さる」

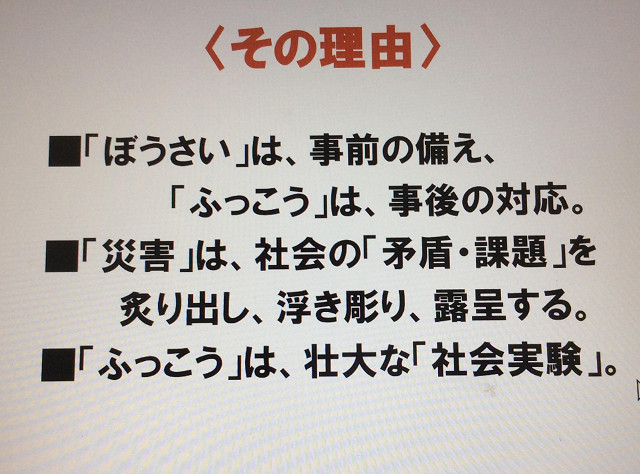

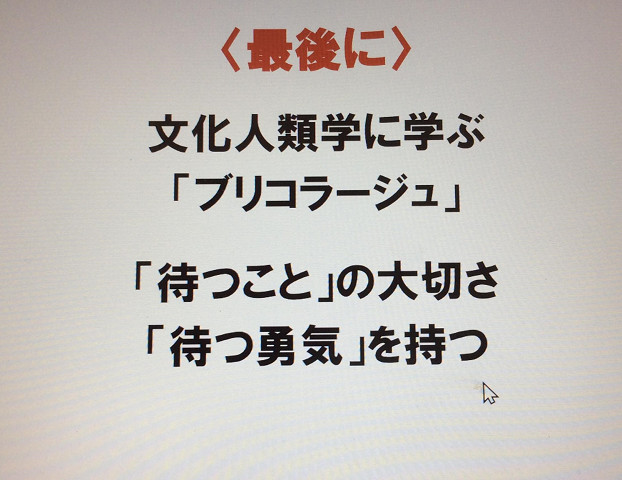

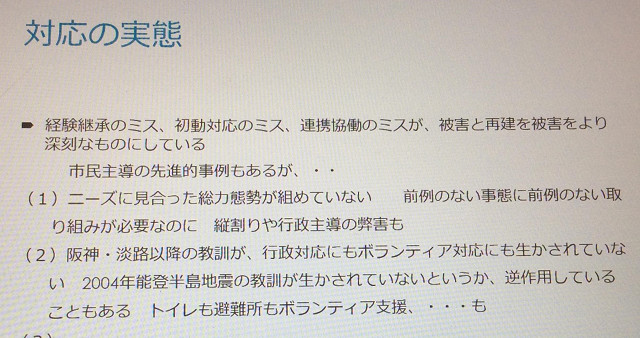

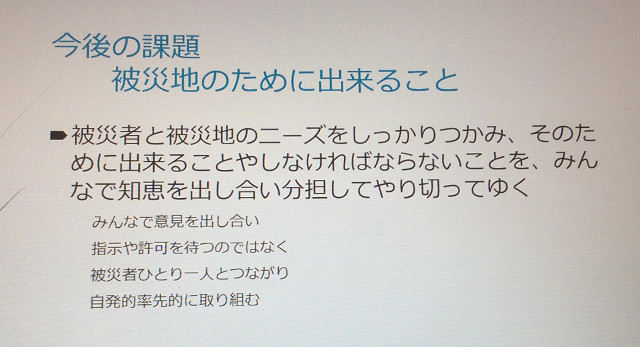

11月28日「阪神淡路・東日本大震災復興事業の教訓を能登・南海トラフに活かして」

11月26日「県内精神障碍者の医療費助成へ『等級の壁のない対象拡大』『早期実施』を求めて」

11月24日「寒風の中でマンション防災・避難訓練」

11月23日「日々の取り組みで「我が事」だけでなく「我われ事化」へ」

11月22日「台湾有事と向き合う石垣の特定利用空港・港湾施設でも国の対応は」

11月17日「パレスチナ連帯凧あげ」

11月15日「12月以降も国民の医療を受ける権利が奪われないよう」

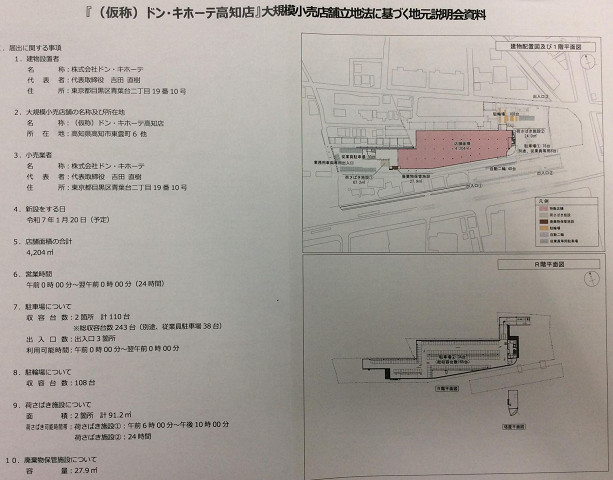

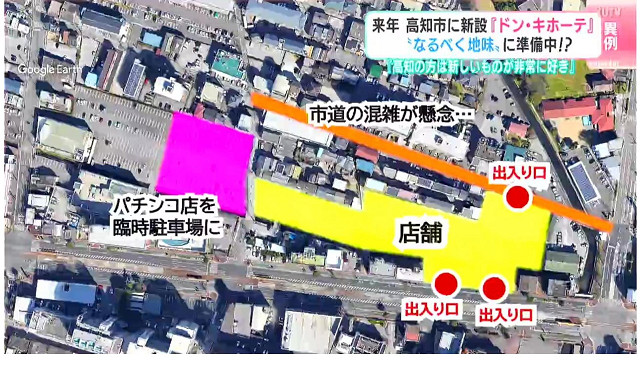

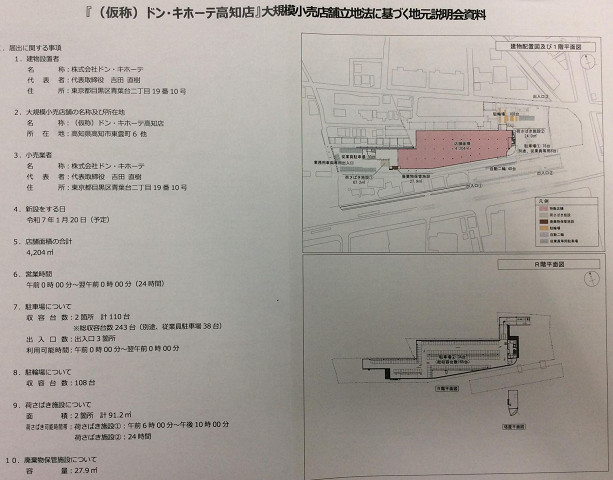

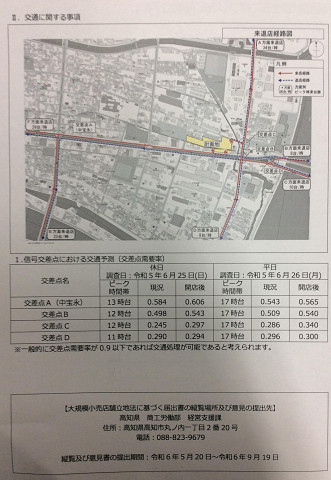

11月13日「『ドン・キホーテ』24時間営業は断念、交通事情はさらに改善を」

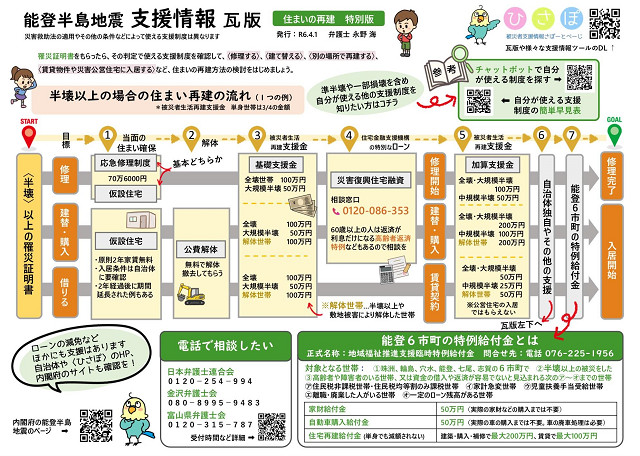

11月12日「災害時、支援制度の知識が住まい再建の希望に」

11月11日「「特定利用港湾」の指定受け入れの撤回を求める請願署名にご協力を」

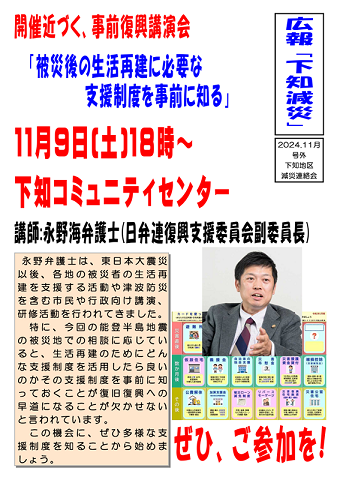

11月8日「滅多に聴けない事前復興防災講演会にお越しを」

11月7日「困難極める輪島の被災者支援、復興まちづくり」

11月5日「能登半島地震被災地を訪ねて」

11月1日「学校に行きづらい児童生徒と寄り添える体制の拡充を」

10月31日「能登半島地震からの警告を受け止めない女川原発再稼働」

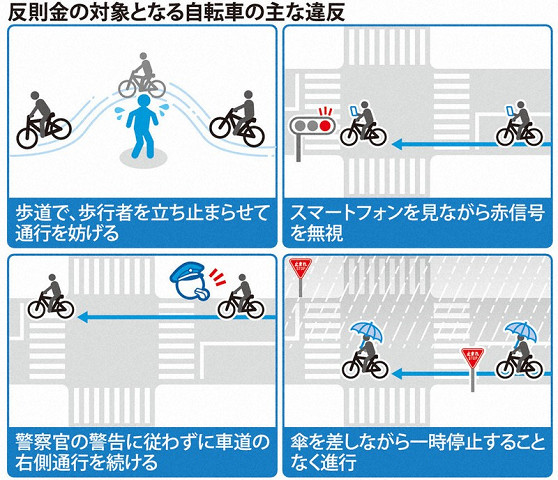

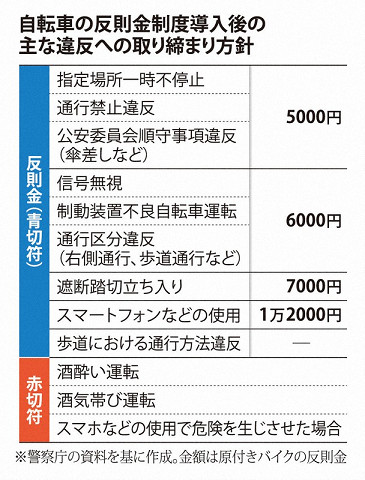

10月30日「自転車の危険運転の厳罰化」

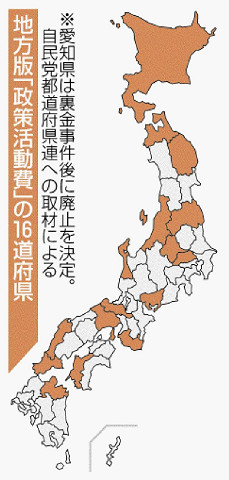

10月28日「自公の過半数割れで政治の変化を注視して」

10月26日「投票に行って、政治を変えよう」

10月25日「高知のバリアフリー観光もこれからもっと前進を」

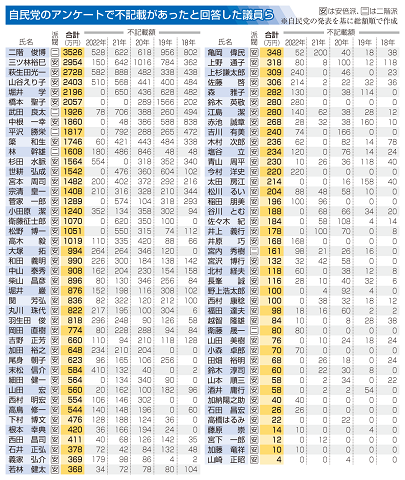

10月24日「『裏金候補』に『裏公認料』」

10月23日「若者の将来不安に応える政治を」

10月22日「二重被災に苦しむ被災地に寄り添っているのか」

10月21日「自公過半数割れを現実のものとするために」

10月19日「自民党による権力の腐敗・暴走に歯止めを」

10月16日「忘れたらいけないことを刻んで衆院選と向き合う」

10月13日「再審法改正意見書、自民党らの反対で否決」

10月12日「被団協へのノーベル平和賞を各国指導者は真摯に受け止めよ」

10月10日「二人三脚の復興を目指す~罹災証明問題を考える~」

10月9日「袴田さん無罪確定、次は狭山事件の再審の扉を開ける」

10月8日「解散総選挙で『変われない自民党』に鉄槌を」

10月7日「化学物質過敏症の理解から、子どもの学ぶ権利、他者理解の大切さを」

10月6日「一問一答の仮の議事録ができました」

10月1日「明日、一問一答で登壇」

9月28日「自民党新総裁は、まずは国会で説明責任を果たせ」

9月27日「県、精神障害医療費助成に本格的検討」

9月26日「一問一答形式で10月2日に登壇」

9月24日「常に存在する複合災害のリスク」

9月23日「沖縄戦の遺骨が語る」

9月22日「奥能登の被災地で仮設住宅も浸水」

9月21日「改憲議論は急ぐべきではない」

9月20日「9月定例会開会」

9月19日「沖縄戦を考える講演と映画」

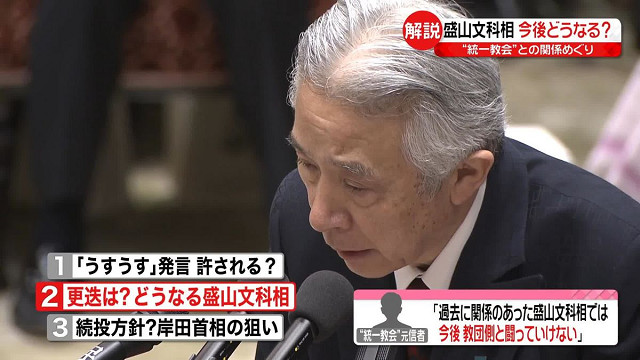

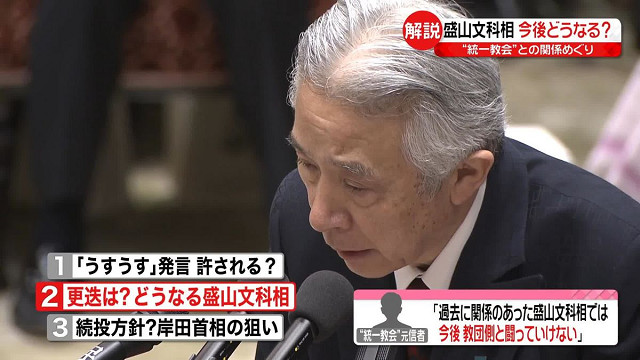

9月18日「自民党の旧統一教会との新たな組織的関係発覚」

9月15日「国民の信頼回復を図る本気度が見えない自民党総裁選」

9月13日「虐待で亡くなる子どもを救うために」

9月11日「原発事故避難計画を見直さない30キロ圏自治体」

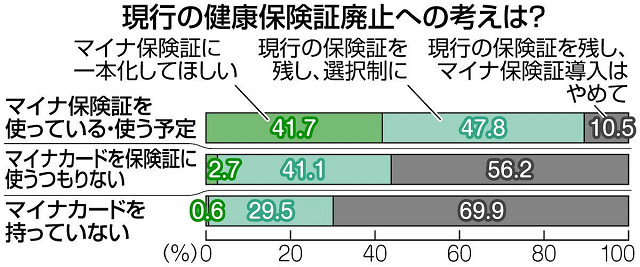

9月10日「現行保険証の廃止扱い自民党総裁選で異議」

9月9日「誰もが"This Is Me"と言えるように」

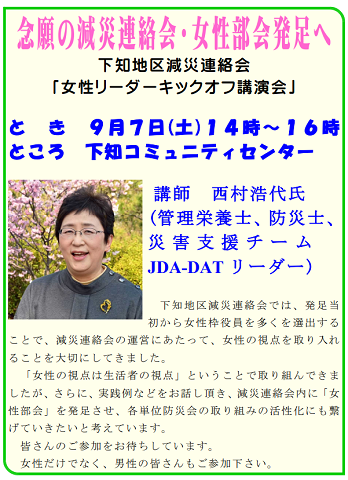

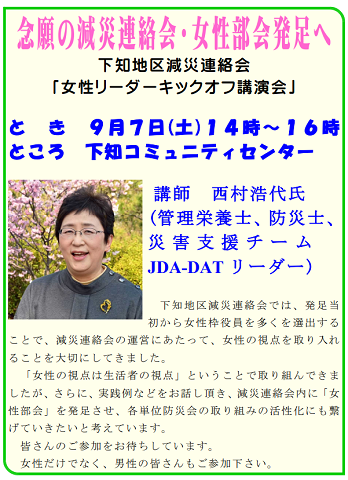

9月8日「男女共同参画の防災視点で」

9月6日「精神に障がいのある方への医療費助成の実現を」

9月4日「沈み続ける関空の島」

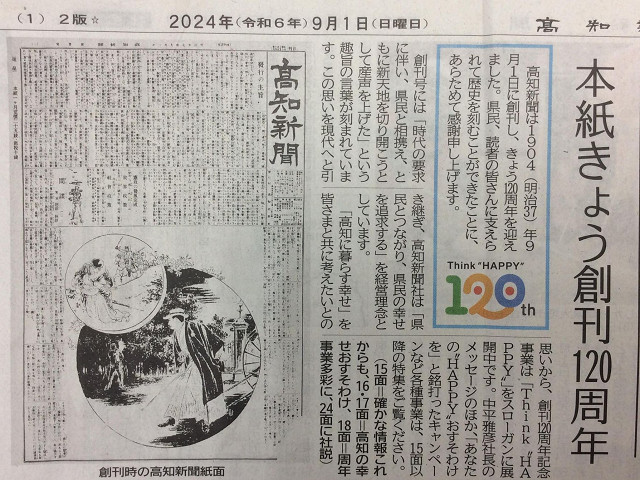

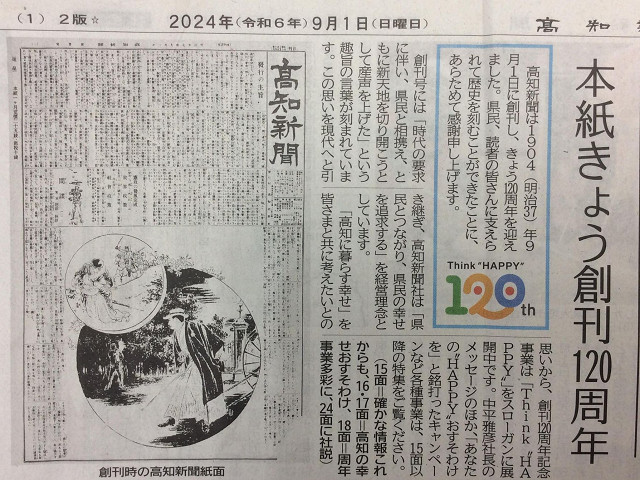

9月2日「問われる新聞と私たちの姿勢」

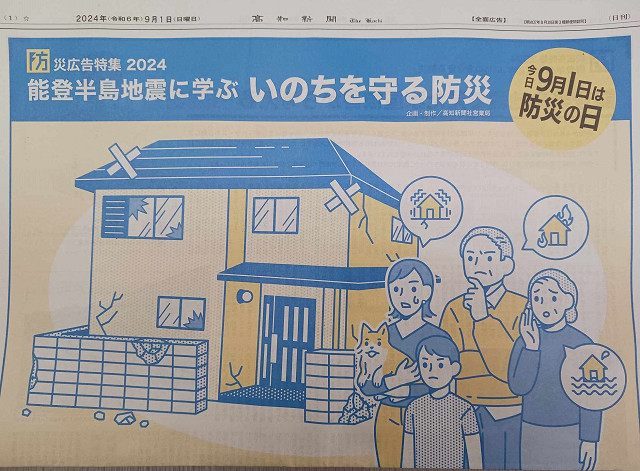

9月1日「『防災の日』に多様な備えに着手を」

8月31日「台風一過」

8月30日「子どもが追い込まれる前の『逃げる』選択肢」

8月29日「高知市高齢者等避難・避難所開設」

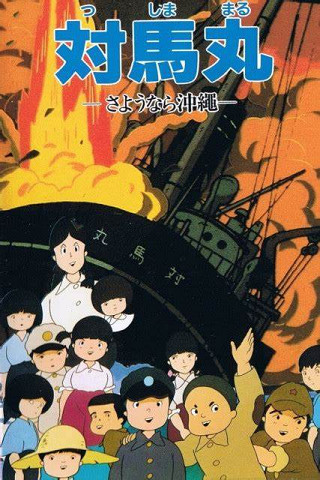

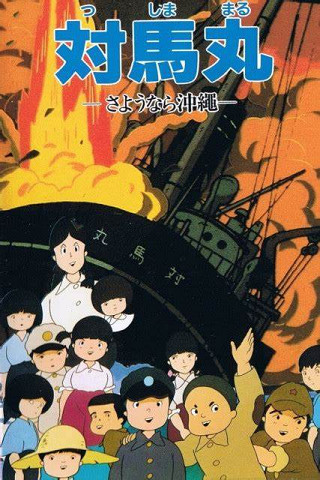

8月28日「『対馬丸事件』の教訓に学んで」

8月27日「本県には最悪コース大型台風10号に備えて」

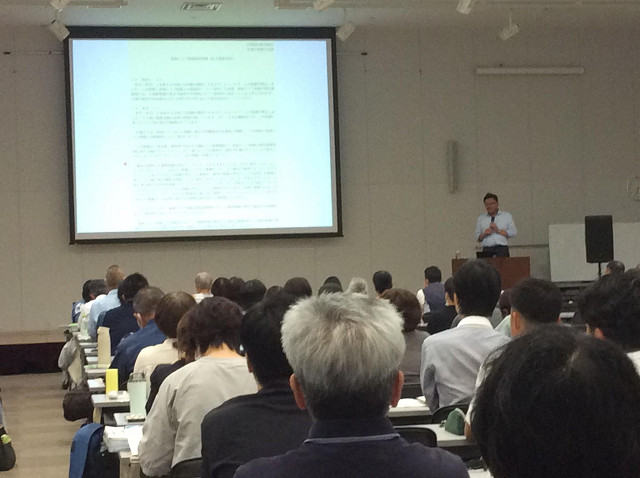

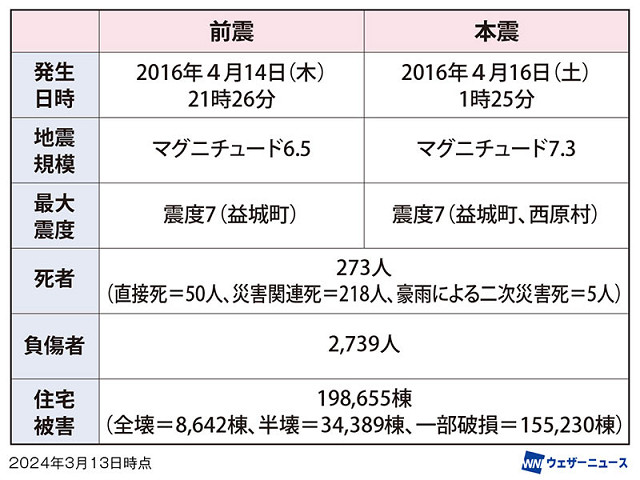

8月22日「『事前復興』『災害ケースマネジメント』について学ぶ」

8月21日「中身の変わらない自民党本の表紙」

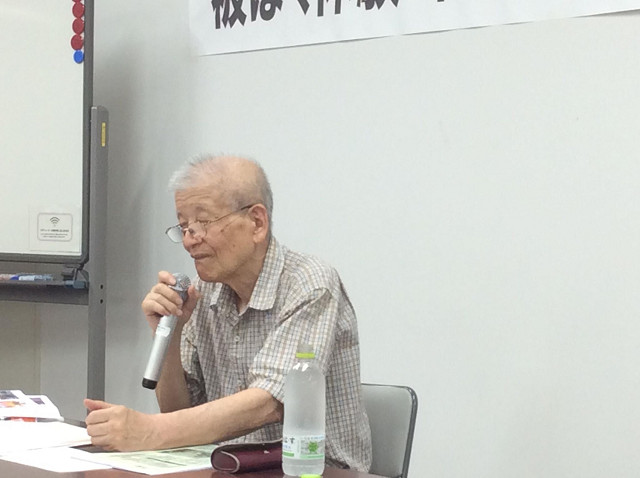

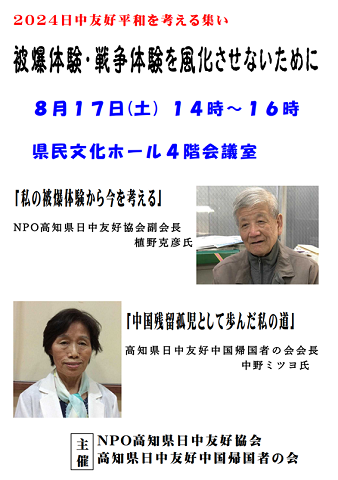

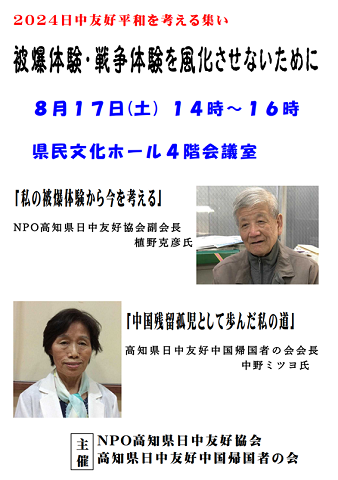

8月18日「被爆体験、戦争体験を風化させずに、戦争させない決意を」

8月17日「8.15に映画「戦雲」を観て」

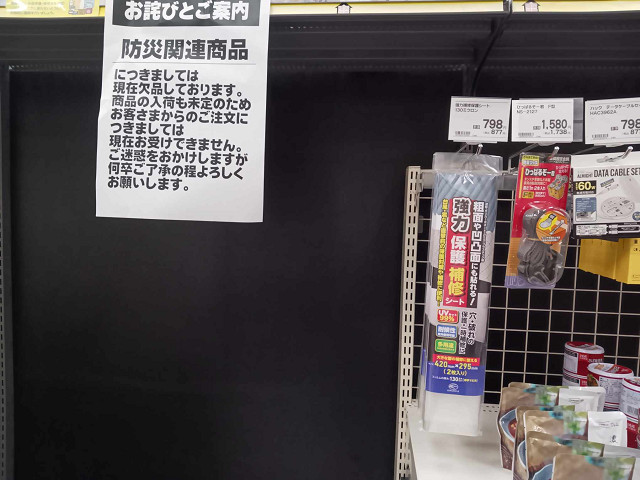

8月16日「臨時情報『巨大地震注意』呼びかけ終了で、さらに備えの継続を」

8月14日「映画「戦雲」を鑑賞して、沖縄からのメッセージに応える闘いを」

8月13日「『臨時情報(巨大地震注意)』で備える」

8月12日「高知の先駆的女性群像~男女平等と権利のために立ち上がった女性たち~の歴史に学ぶ」

8月11日「『巨大地震注意』臨時情報は空振っても、備えを確かなものに」

8月9日「初の南海トラフ地震臨時情報(巨大地震注意)」」

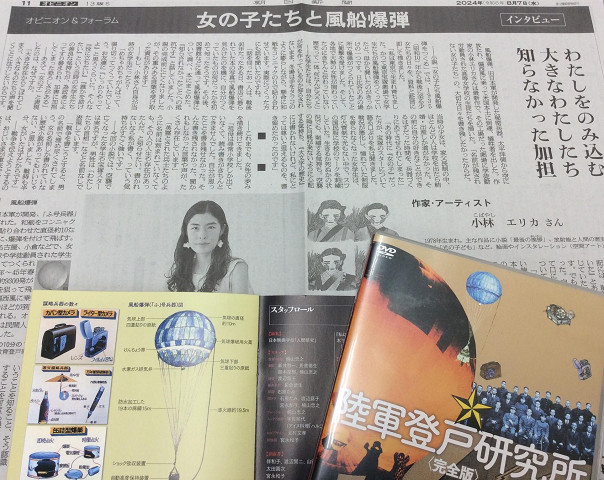

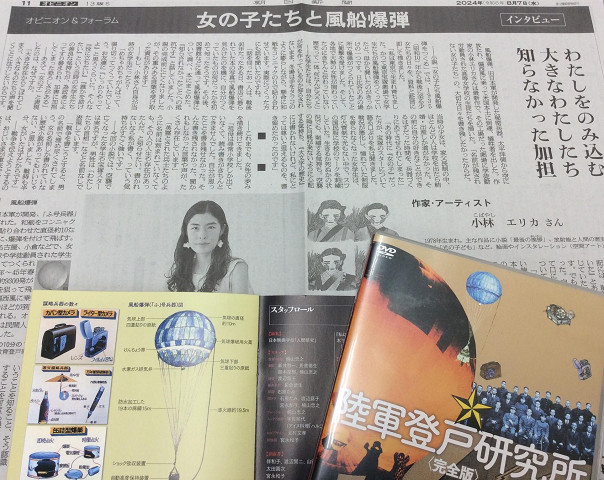

8月8日「風船爆弾」

8月9日「被爆体験、残留孤児の戦争体験と向き合ってください」

8月6日「核抑止力に依存する為政者は改心を」

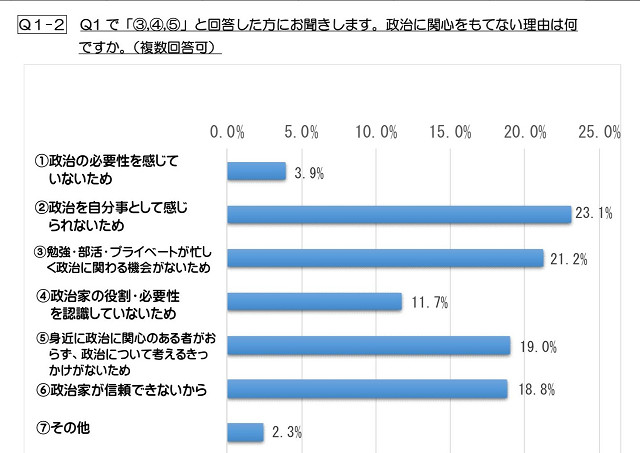

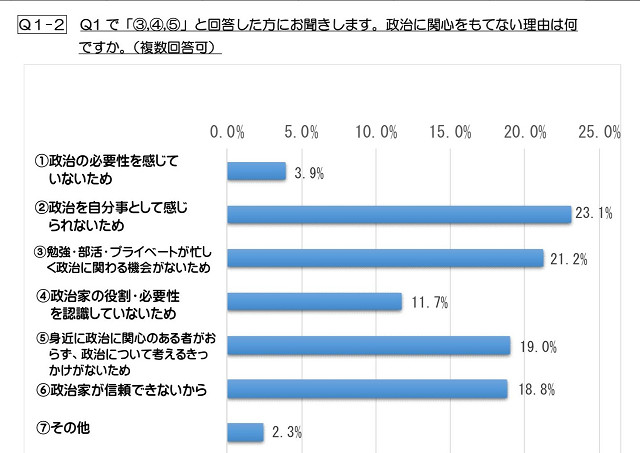

8月5日「若者に政治に関心持ってもらうため」

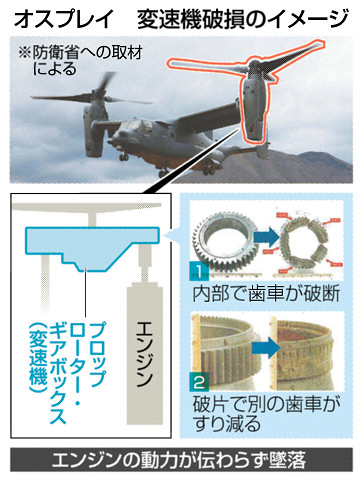

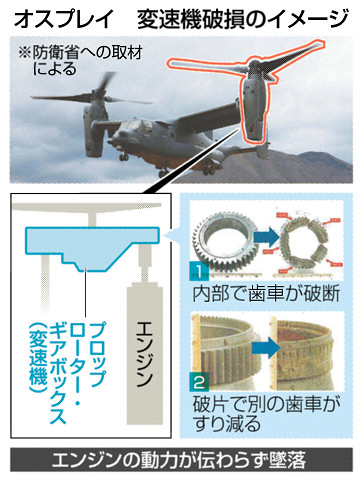

8月3日「欠陥機オスプレイはすぐさま撤退・退役を」

8月2日「文書偽装や再稼働詐欺ともいえる原電の敦賀原発は直ちに廃炉を」

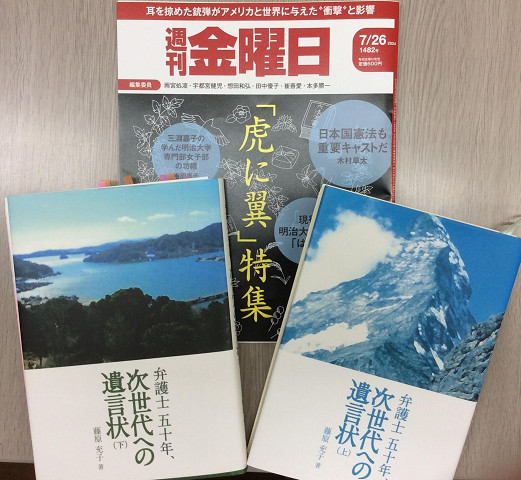

7月31日「『虎に翼』を観ながら、人権問題を我が事として考える視聴者に」

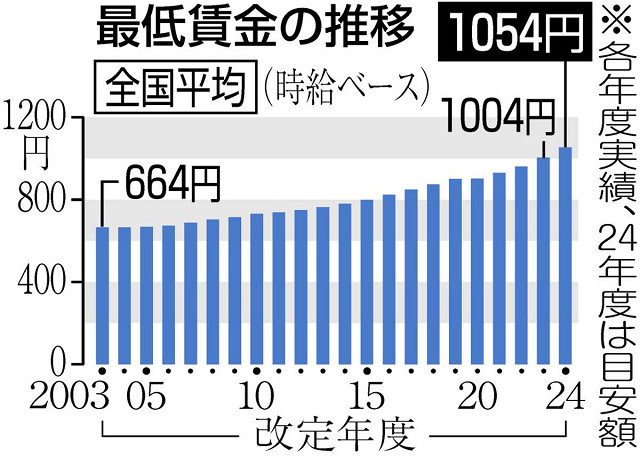

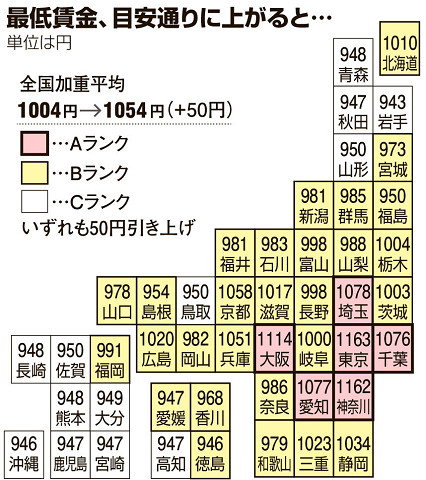

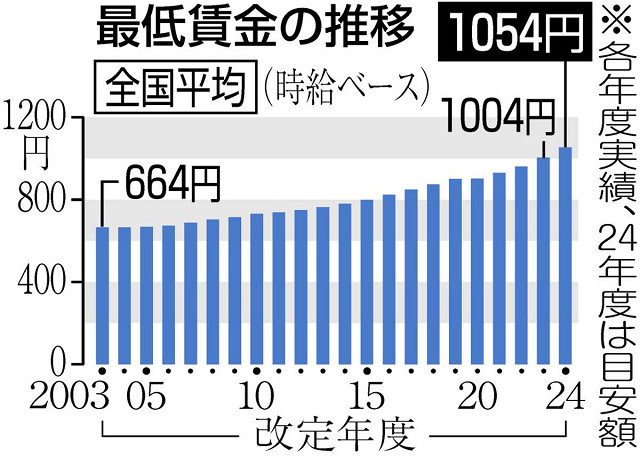

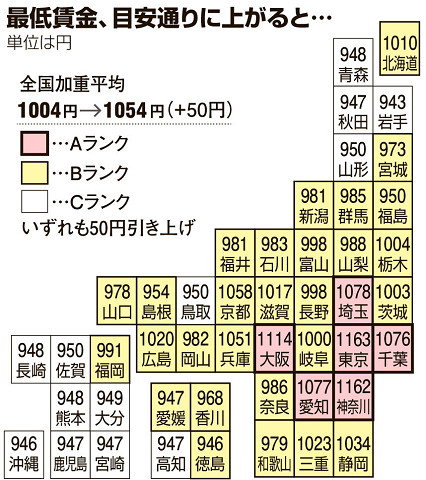

7月30日「最賃は『労働力の再生産を可能にする』生計費であるべき」

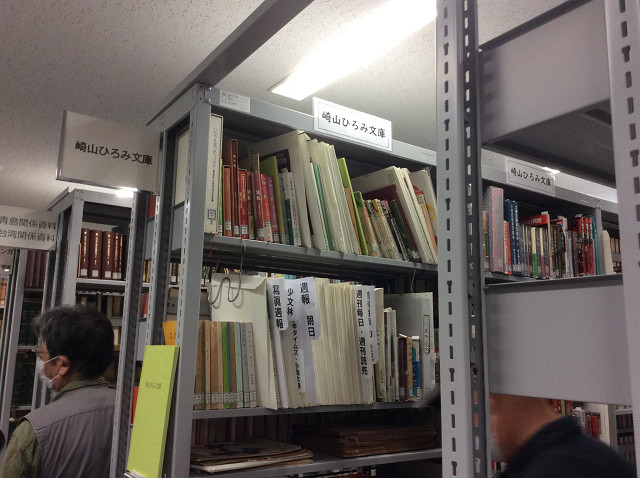

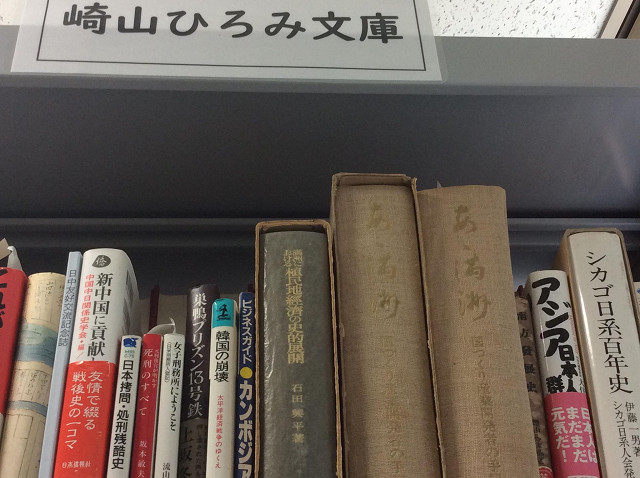

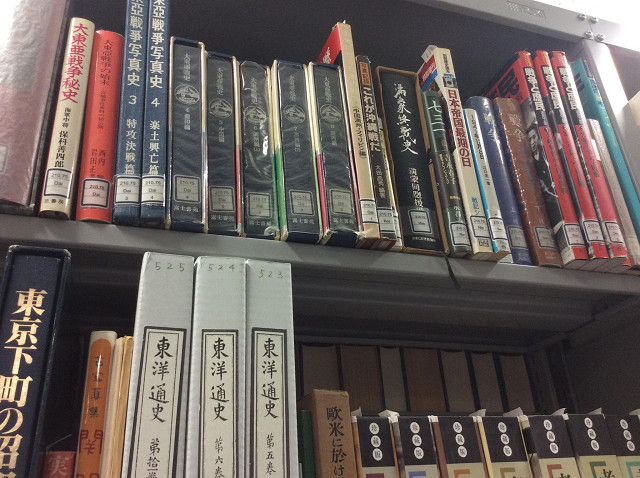

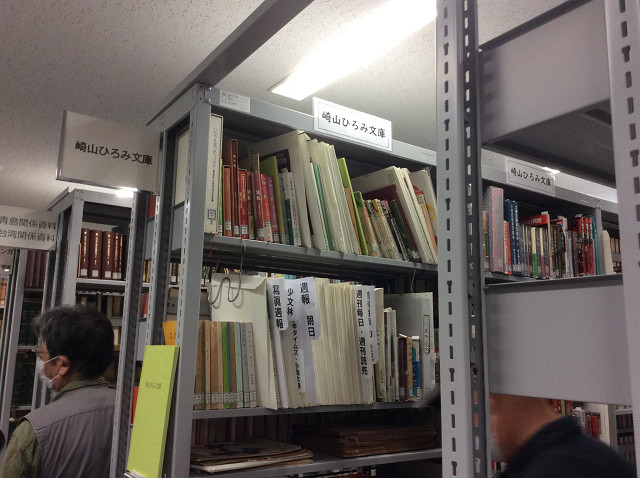

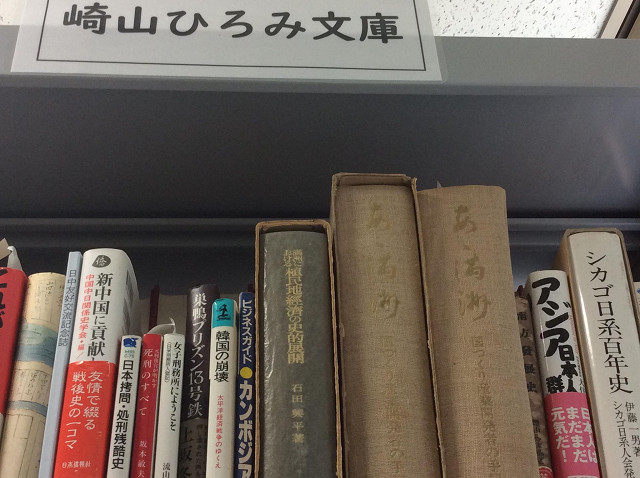

7月29日「高知大学図書館『崎山ひろみ文庫』に旧満州の歴史を訪ねて」

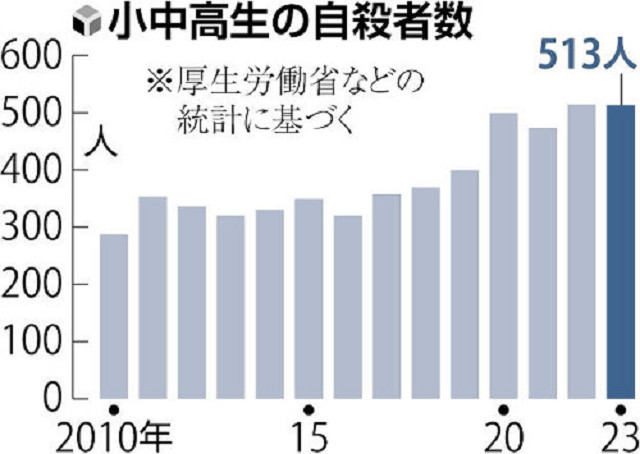

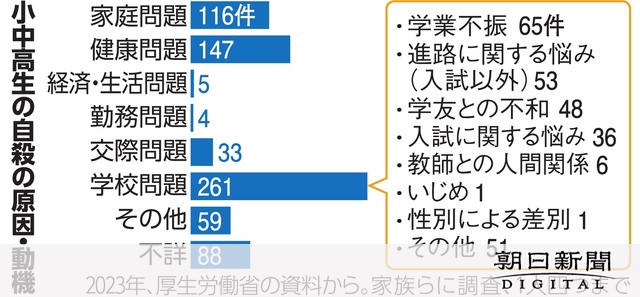

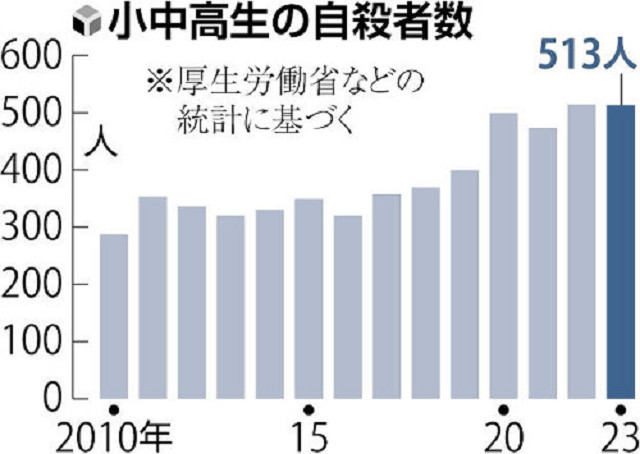

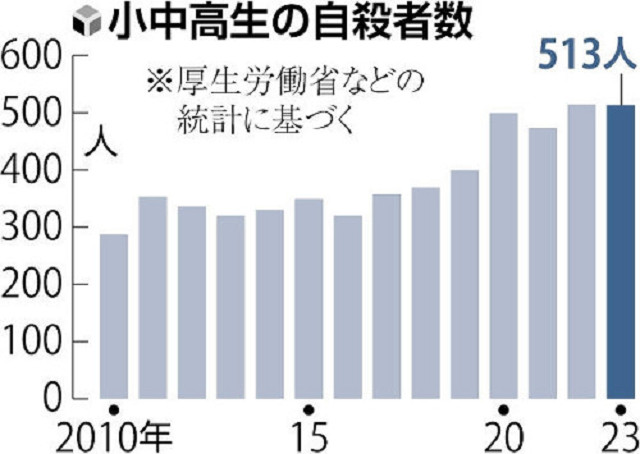

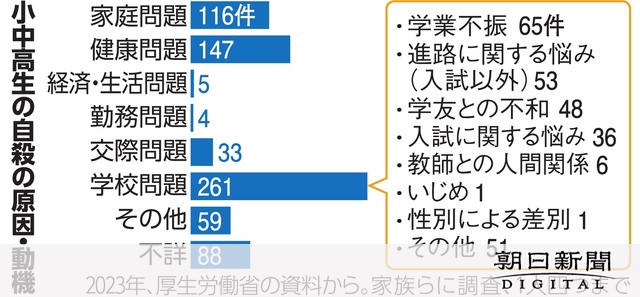

7月27日「本県の20歳以下の自殺者は平成以降最多」

7月25日「下知地区での日赤活動の再開を」

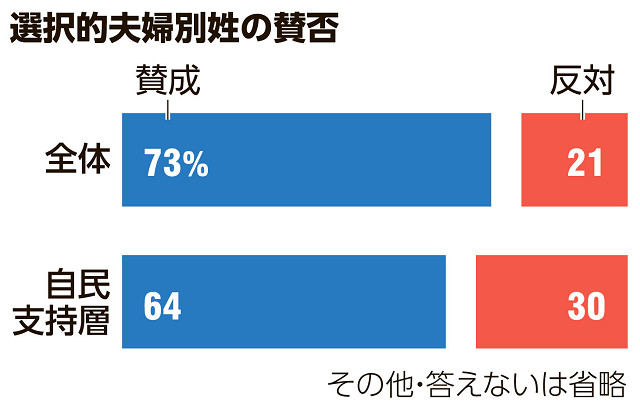

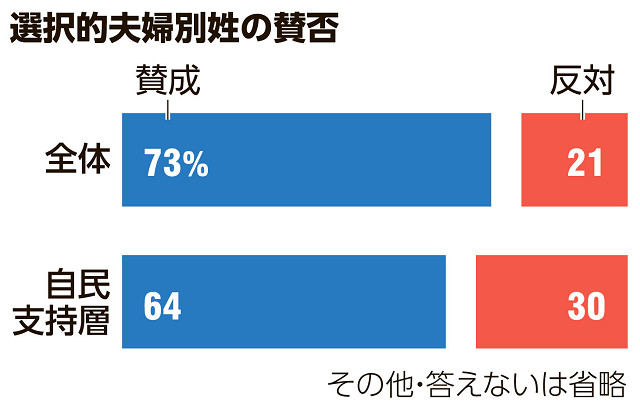

7月24日「『選択的夫婦別姓』これでも割れる自民党内」

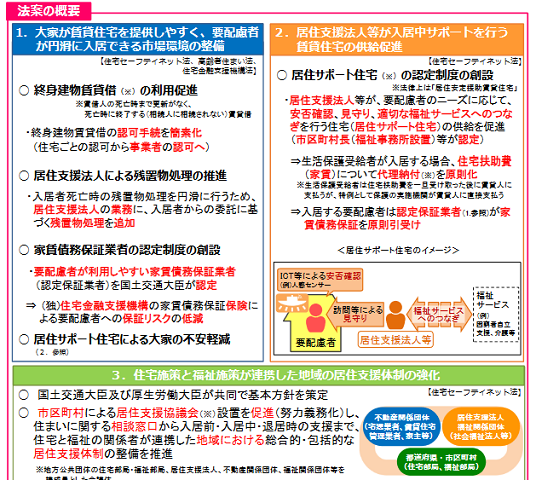

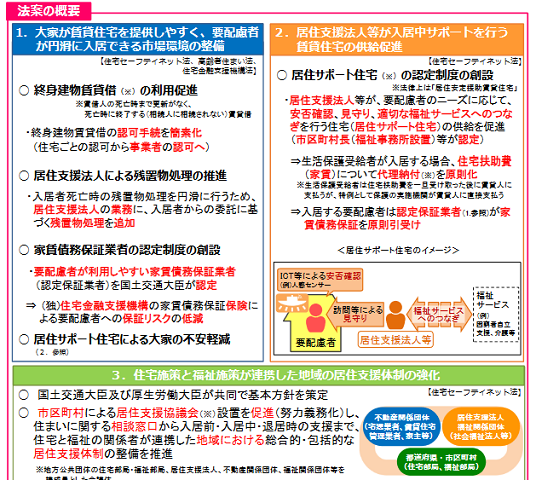

7月23日「高齢者の住まいの確保のサポートを」

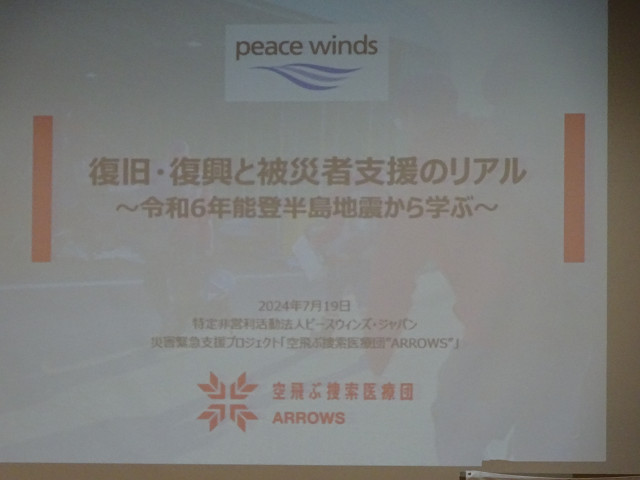

7月22日「被災地支援のリアル」

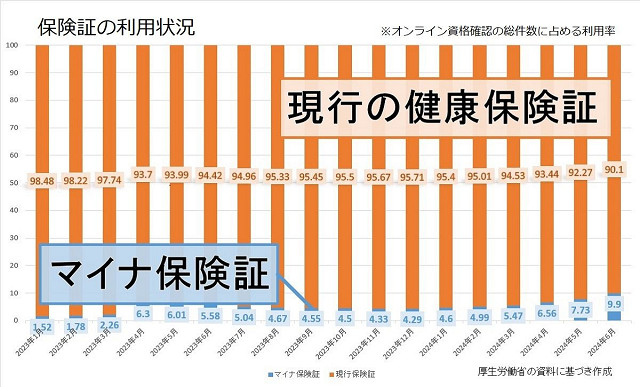

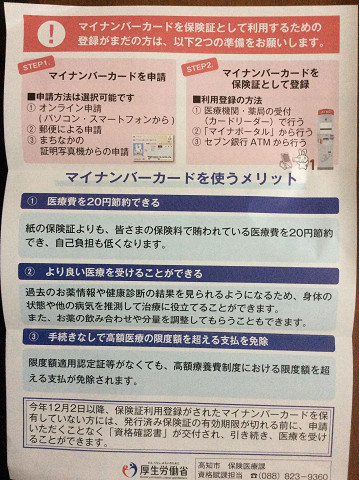

7月20日「9割が使用する『紙の保険証』を廃止するのか」

7月19日「能登震災は原発災害に対する『最後の警告』」

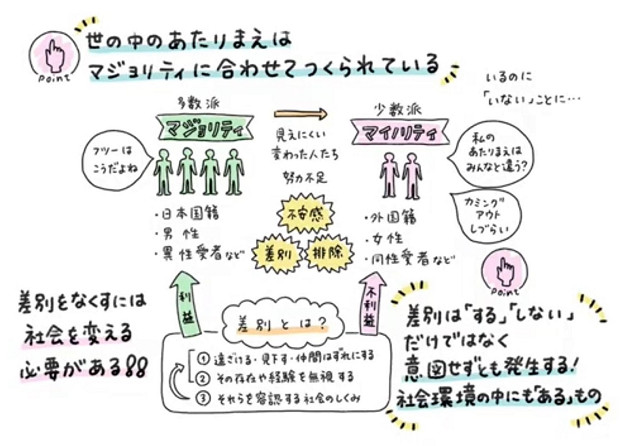

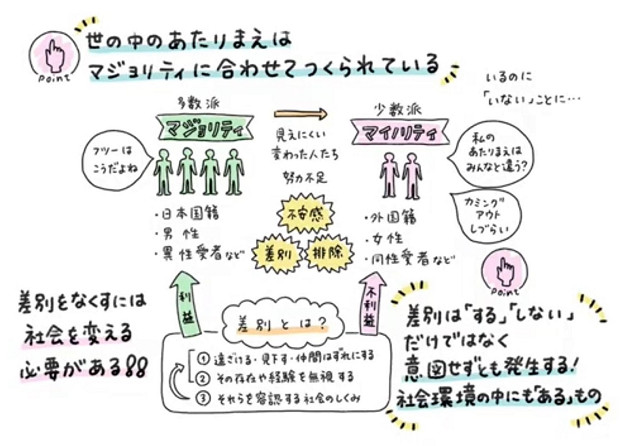

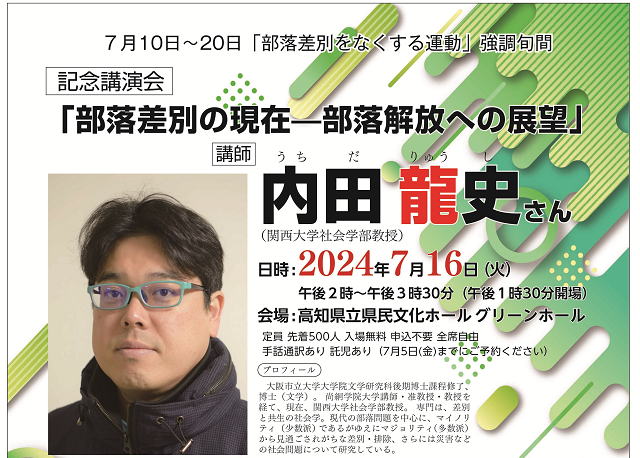

7月17日「差別克服のために、『学びとであい』」

7月16日「まだまだ老け込む年じゃない」

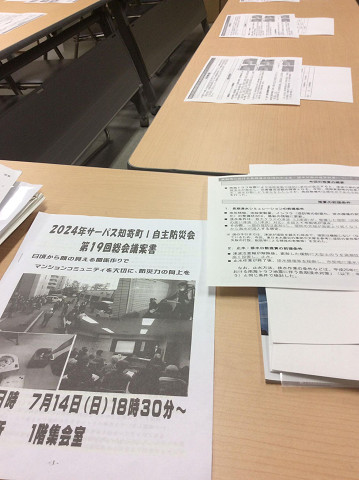

7月15日「マンション防災から地域防災へ 」

7月13日「『夜間中学生の声』に学ぶ大切さ」

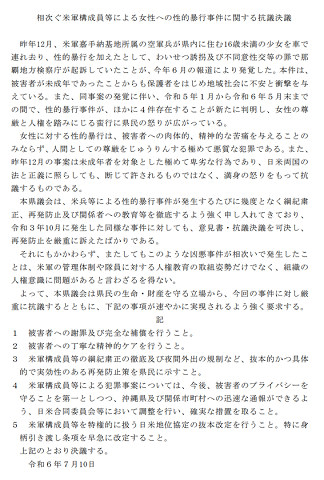

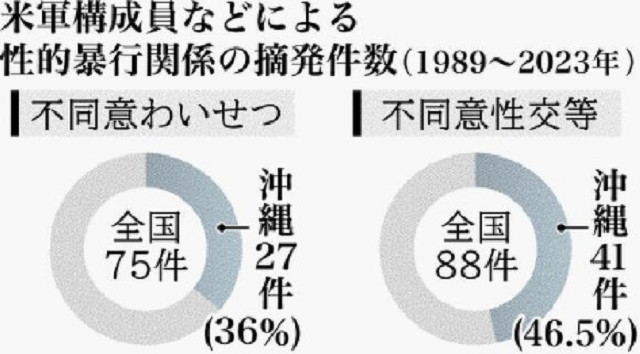

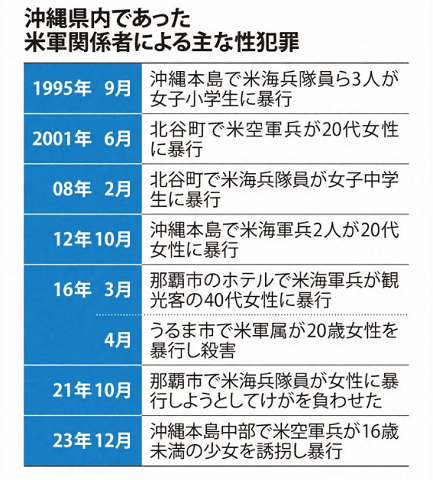

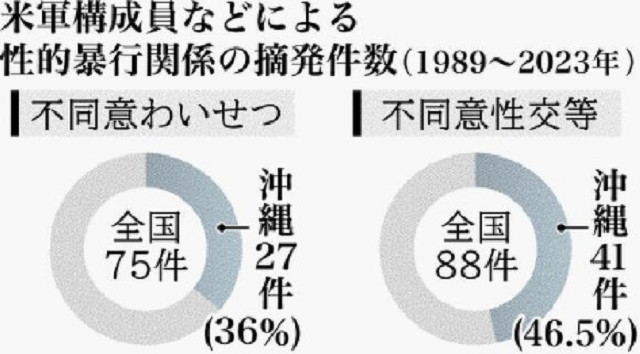

7月12日「沖縄県民の人権を守るためにも日米地位協定の抜本的見直しを」

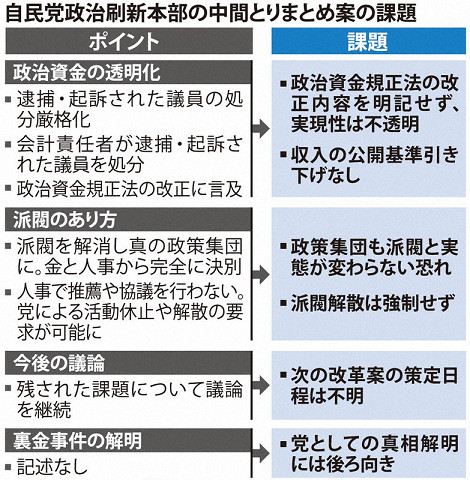

7月11日「改正されても自民党の裏金体質は変わらない」

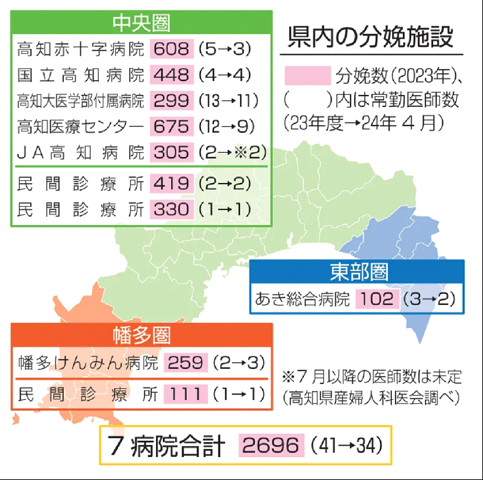

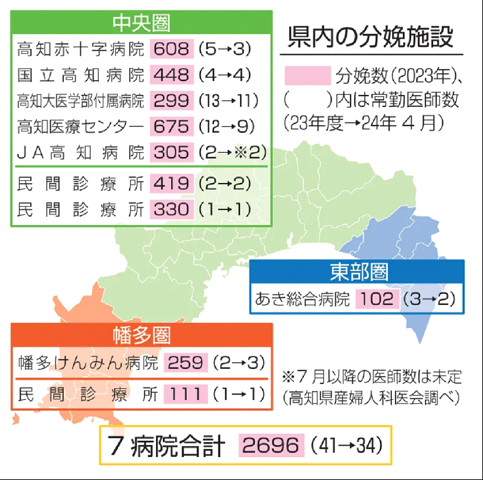

7月10日「医療センターでも、周産期医療体制の負担増に四苦八苦」

7月7日「西日本豪雨災害から学ぶ真備地区の取り組み」

7月6日「6月定例会閉会」

7月5日「球磨川氾濫から4年、復興は道半ば」

7月2日「能登半島地震から半年、遅すぎる復旧・復興」

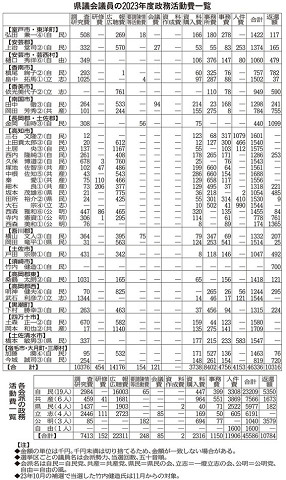

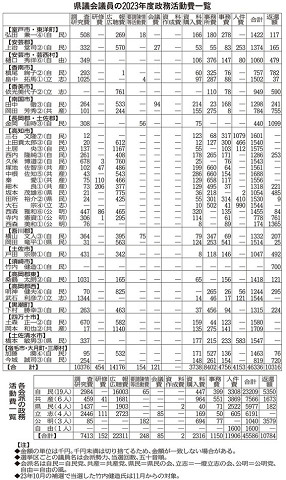

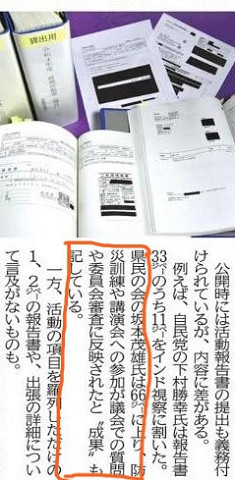

7月1日「新聞紙上での政務活動費公表に誤り」

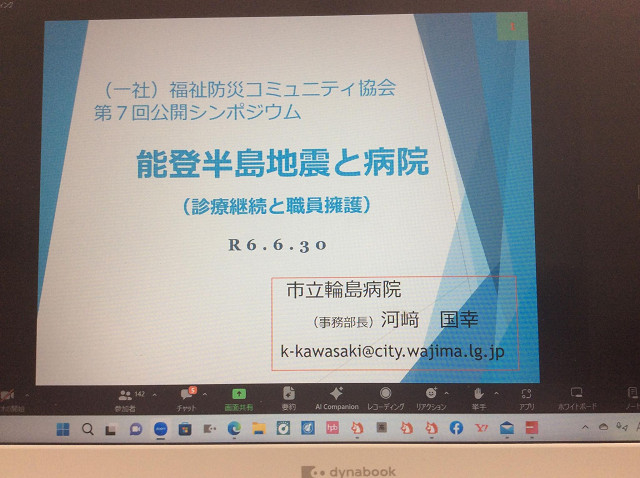

6月30日「6か月を経た能登から首都直下・南海トラフ地震を見越して」

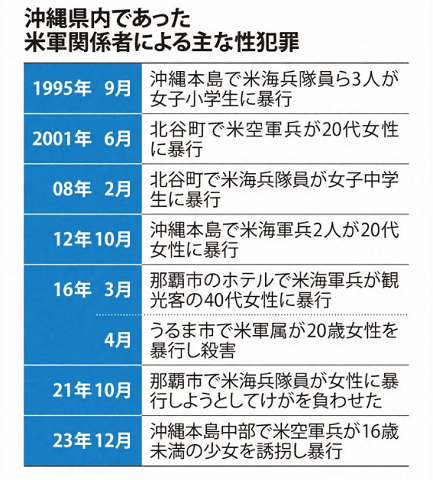

6月29日「繰り返される沖縄での米軍犯罪は許されない」

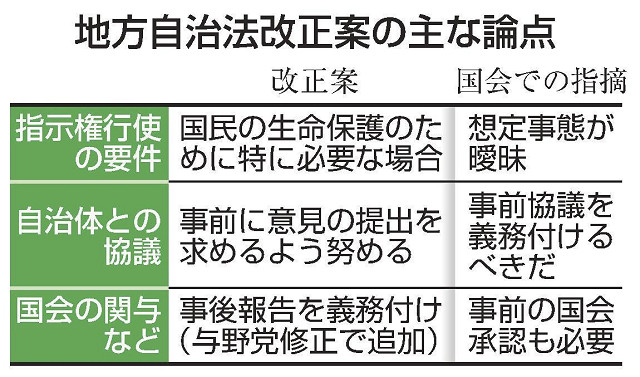

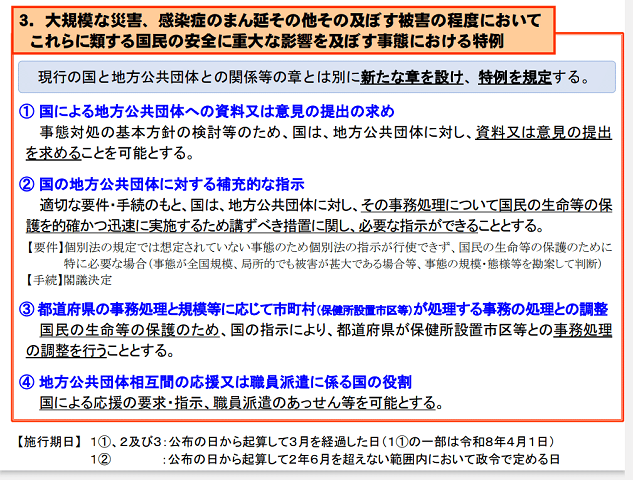

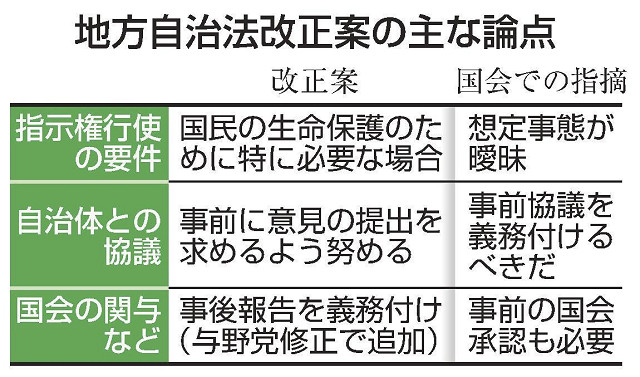

6月28日「指示権濫用行使への懸念を意見書で」

6月26日「ドン・キホーテ進出に課題解消せず」

6月24日「沖縄戦の教訓『戦争は民間人を巻き込み、軍隊は住民を守らない』を語り継ぐ」

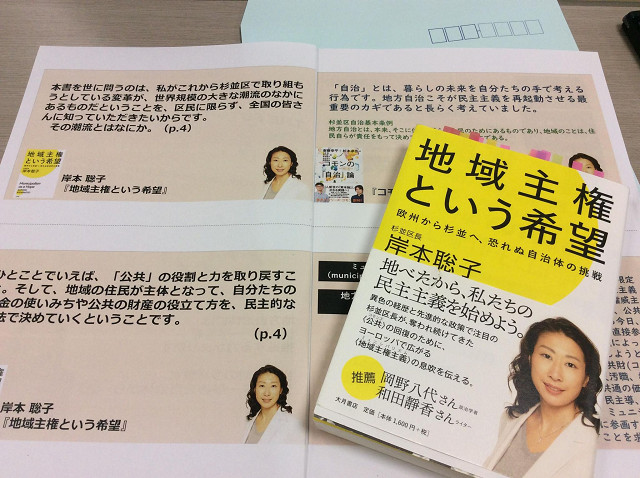

6月23日「参加・対話・地域主権」

6月22日「6月定例会での知事の決意」

6月21日「地域のことは地域で決める!」

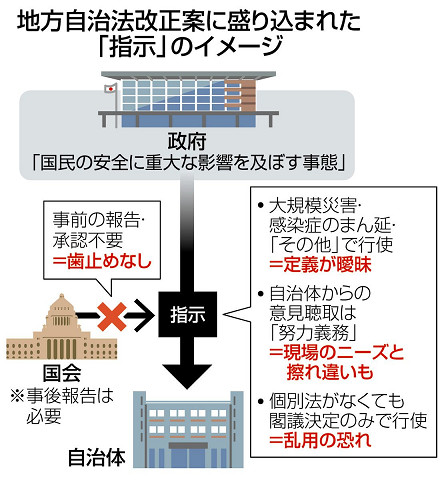

6月19日「地方自治法改悪で国の指示権拡大・自治体関与強まる」

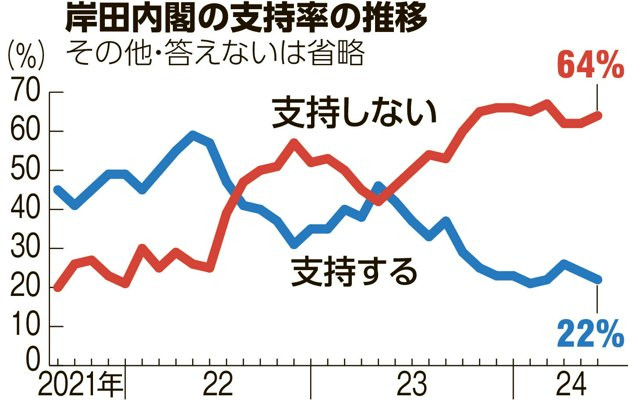

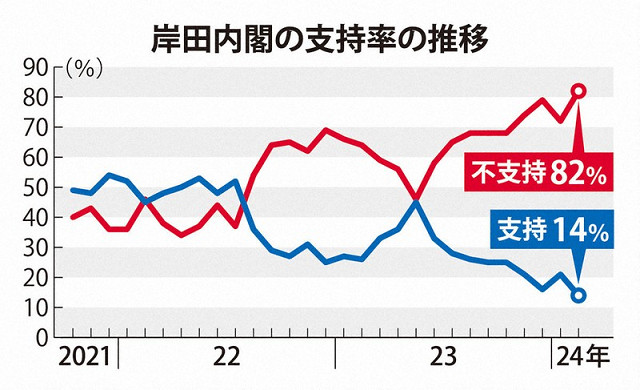

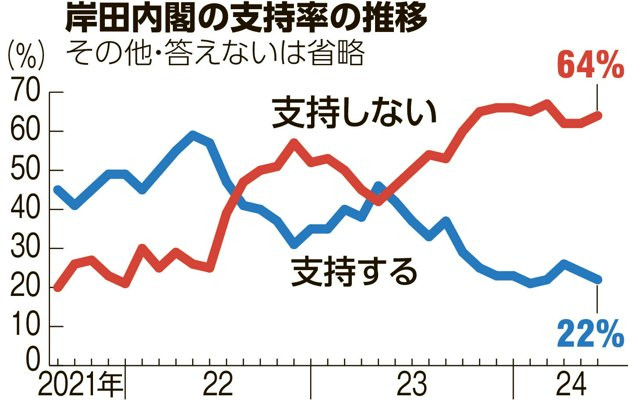

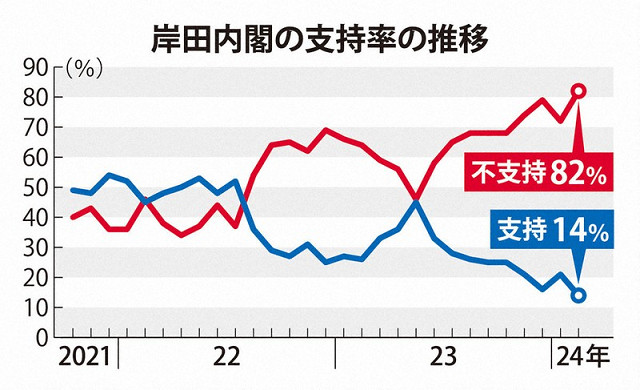

6月18日「2001年4月以降、政権担当しながら自民支持率初の10%台」

6月16日「『県政かわら版第74号』まもなくお届けします」

6月14日「学校給食の無償化を国の責任で」

6月13日「日本のジェンダーギャップ指数は相変わらずの低位停滞」

6月11日「地方自治法『指示権』改悪の強行を許さない」

6月7日「『罹災証明の壁』を超えるために」

6月6日「大阪・関西万博の安全性の総点検を」

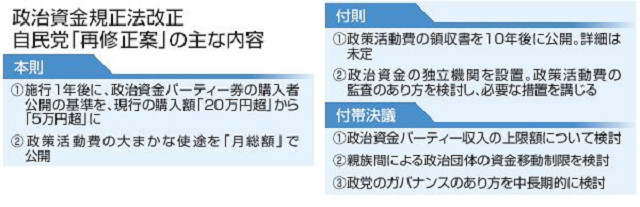

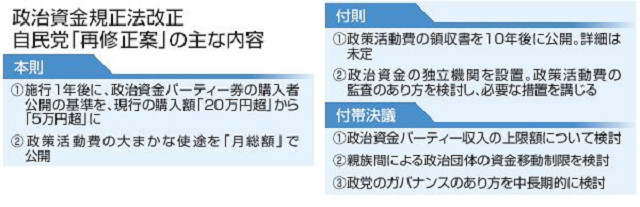

6月3日「政治資金規正法改正『再修正案』では、腐敗は断てない」

6月2日「高知で20年前に蒔かれたレスリングの花開く」

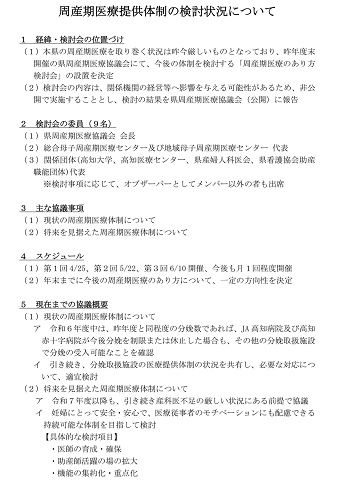

6月1日「周産期医療体制の危機」

5月30日「看護職員の養成に注力を」

5月29日「憲法改悪先取りの地方自治法改悪は許せない」

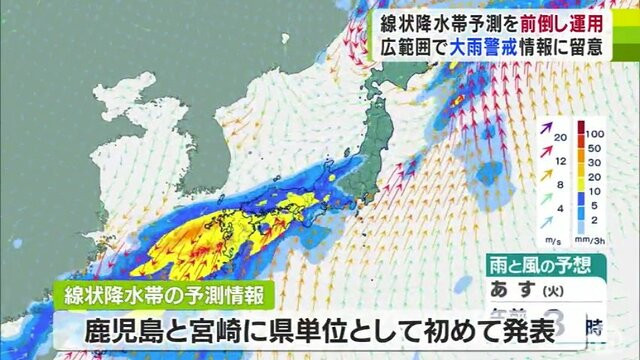

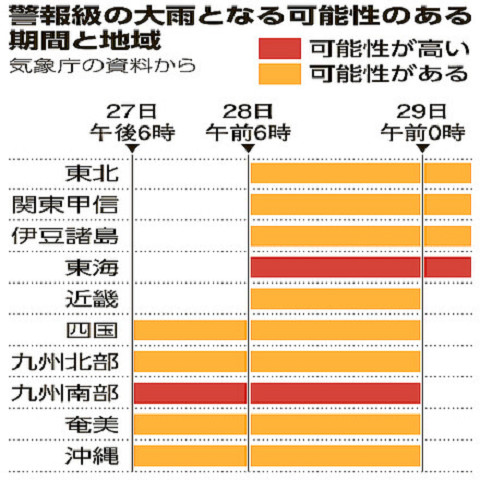

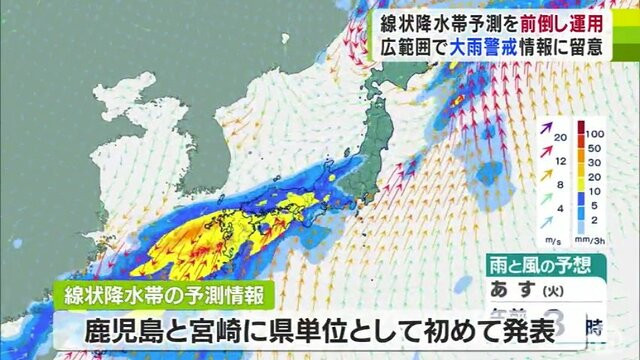

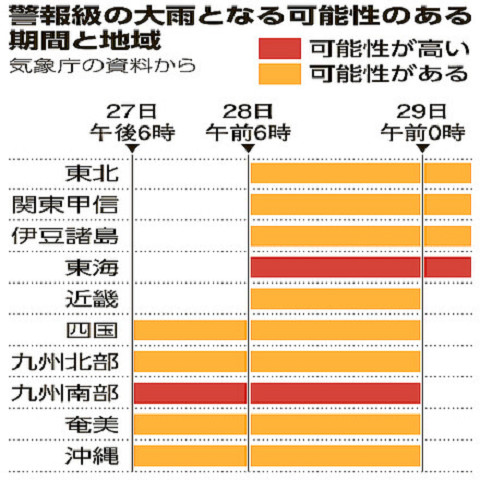

5月28日「線状降水帯に警戒して」

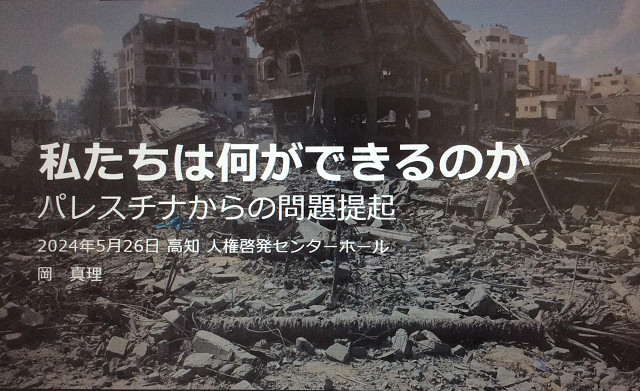

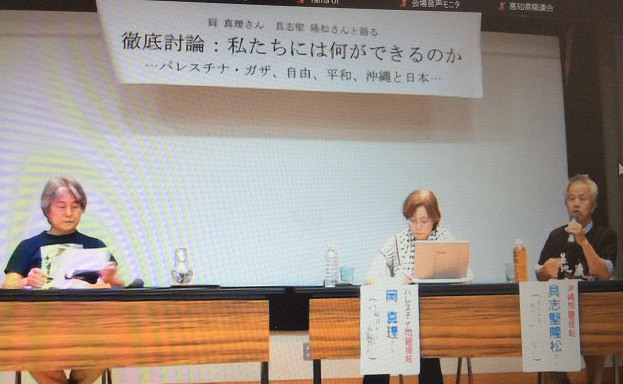

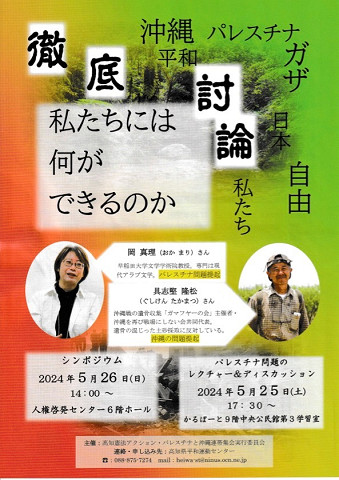

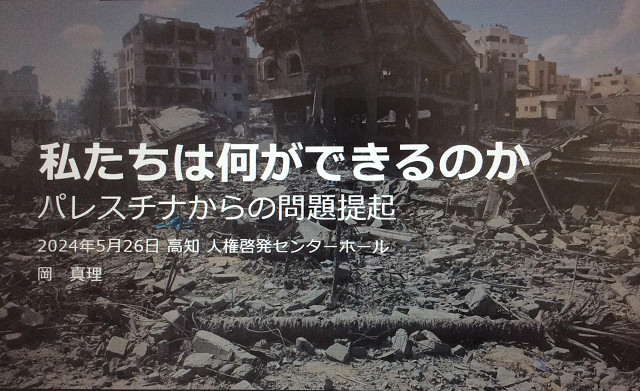

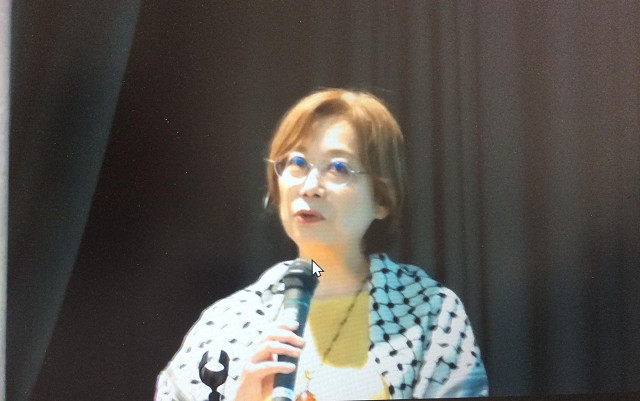

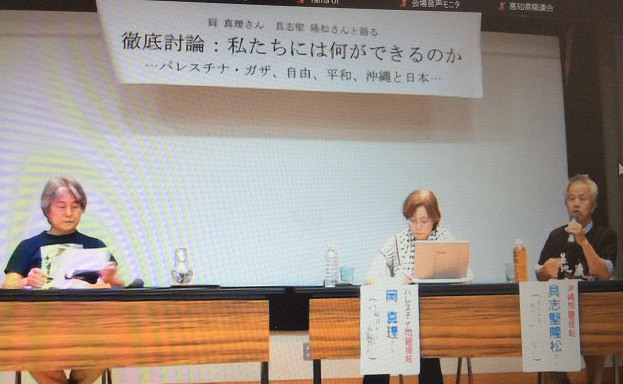

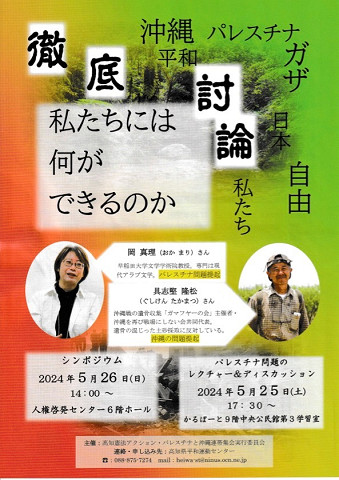

5月27日「ガザ・沖縄から考える構造的暴力」

5月23日「袴田さんも石川さんも無実だ」

5月22日「ドン・キホーテ高知進出に地域の声は届くのか」

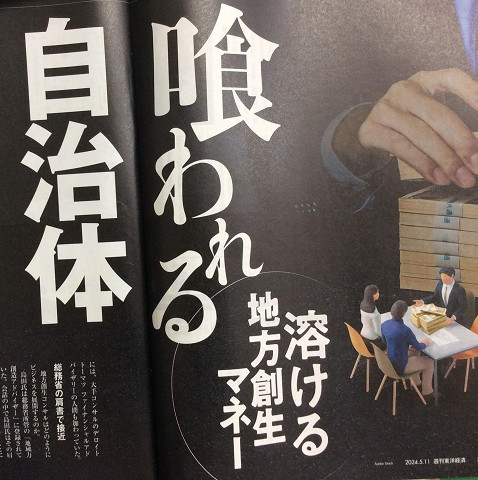

5月20日「喰われない自治体になるために」

5月18日「自転車の悪質交通違反にも厳罰」

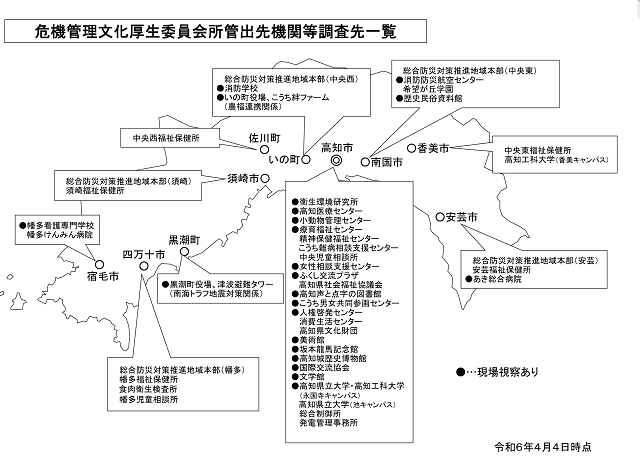

5月17日「出先機関調査で見える現場のご苦労」

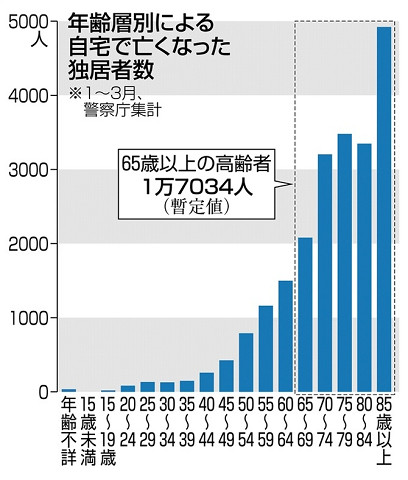

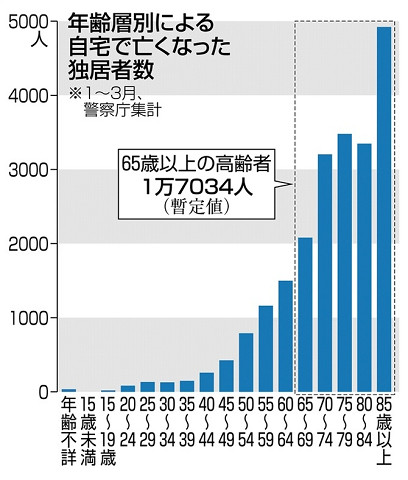

5月16日「孤独・孤立死に至らない社会・地域を」

5月15日「改悪地方自治法の『指示』が自治体へ服従を強いる恐れ」

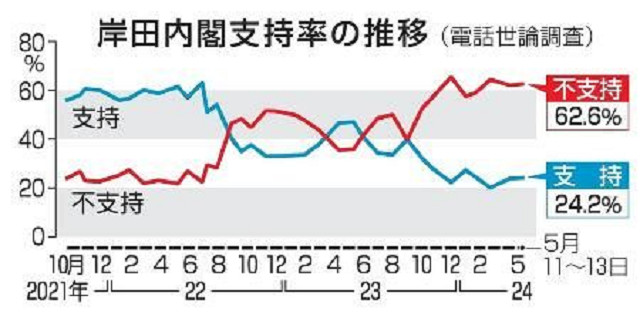

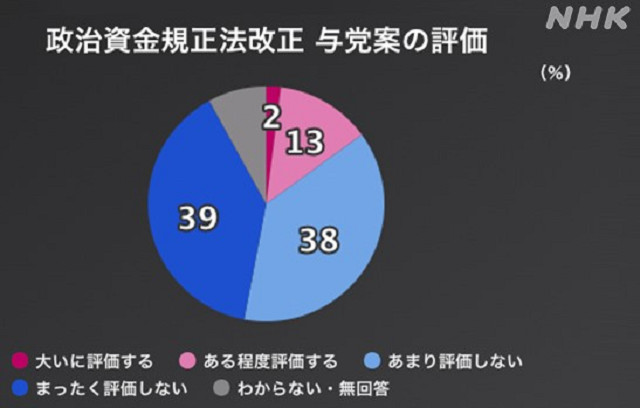

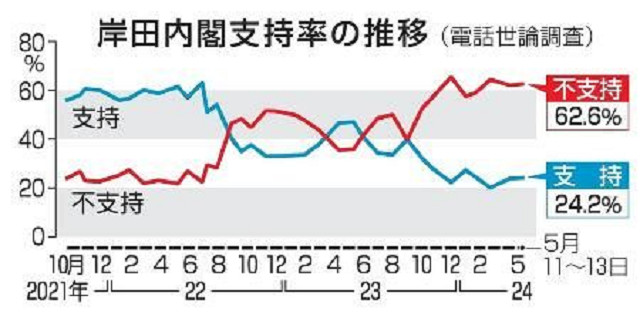

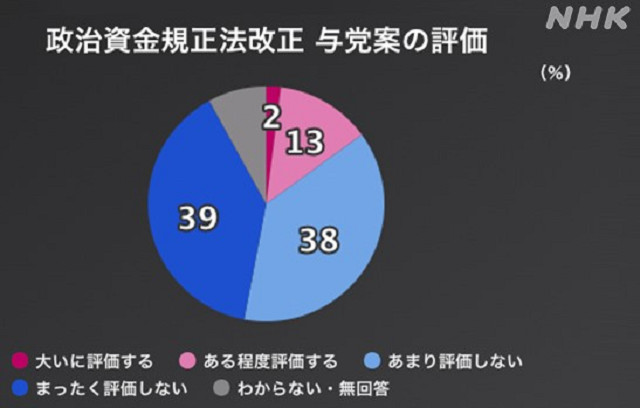

5月14日「6割が不支持の内閣による政治資金規正法改正は8割が評価せず」

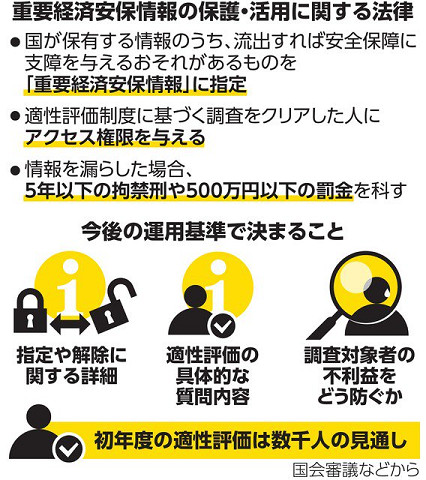

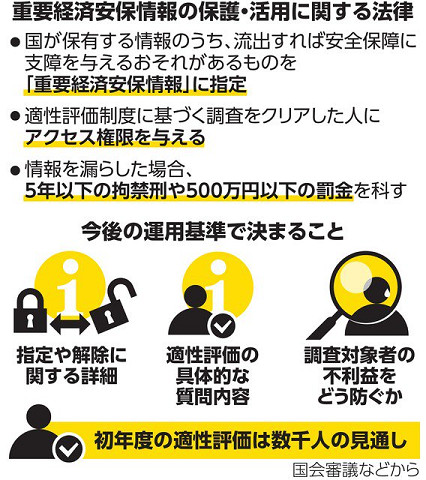

5月12日「成立しても、経済秘密保護法の危険性を批判し続けて」

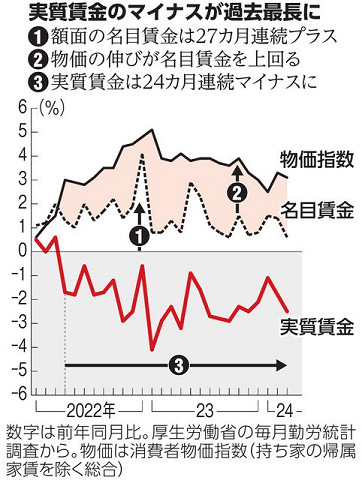

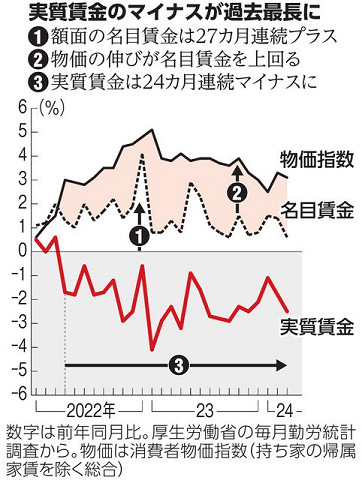

5月10日「実質賃金24か月連続マイナス」

5月9日「言語道断、水俣病患者の訴え打ち切り」

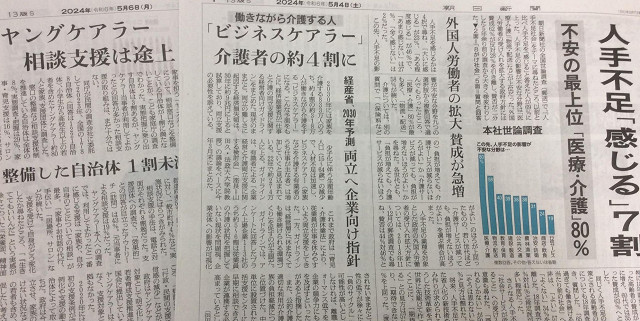

5月6日「『ケアラー』でも、学び続け、働き続けられるために」

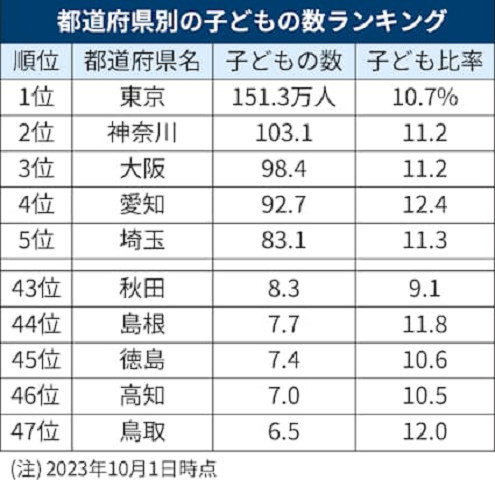

5月5日「50年で半減した子どもたちを大切にする社会を」

5月4日「地震が今年特に多いわけではなく、いつ起きても不思議でないとの備えを」

5月3日「現行憲法理念を国民目線で実現してこそ」

5月2日「前年度政務調査活動報告を県民と共有」

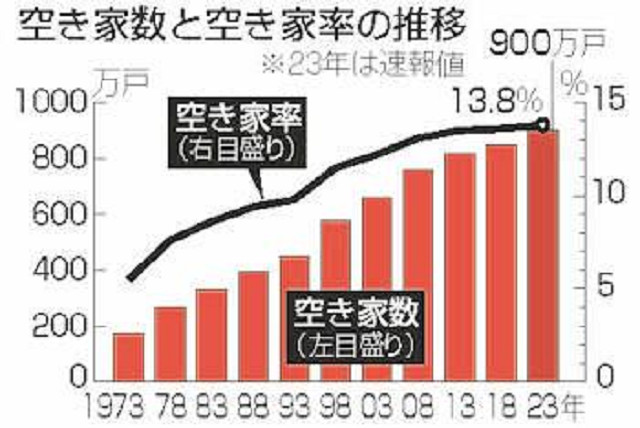

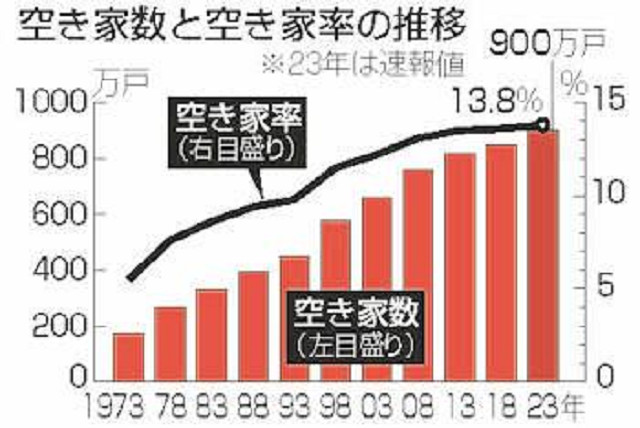

5月1日「増え続ける空き家、『住宅過剰社会』放置のままでよいのか」

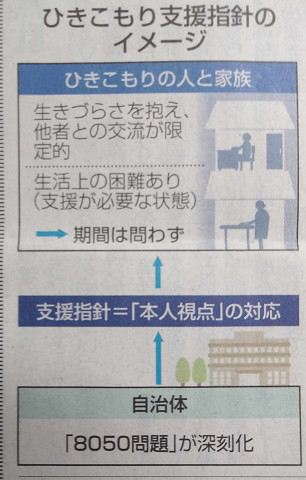

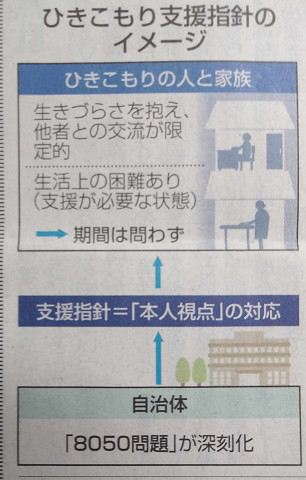

4月30日「ひきこもり支援は本人目線で寄り添って」

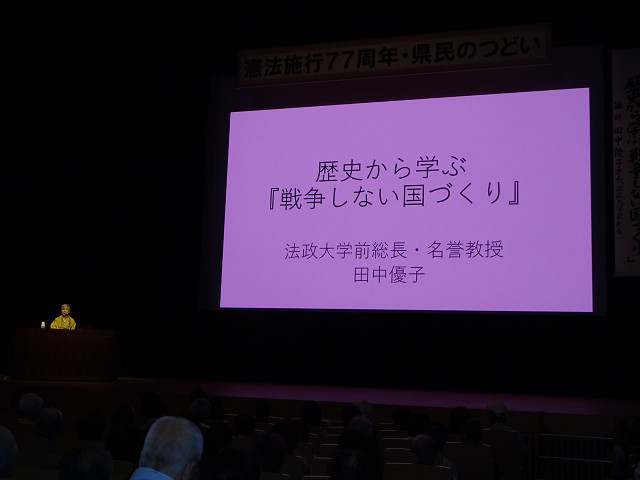

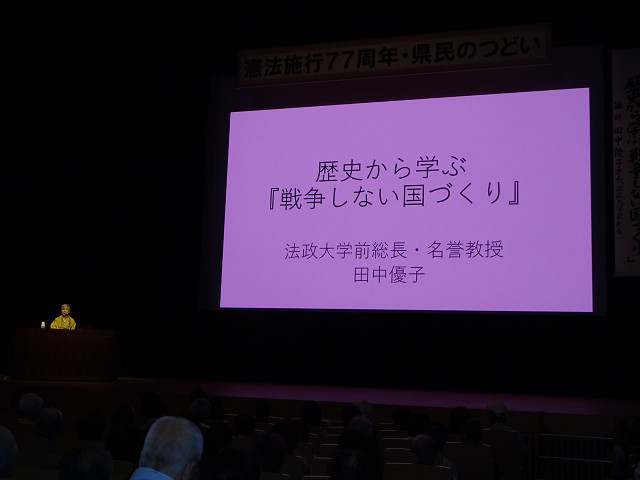

4月29日「戦争を回避することに尽力した時代があった」

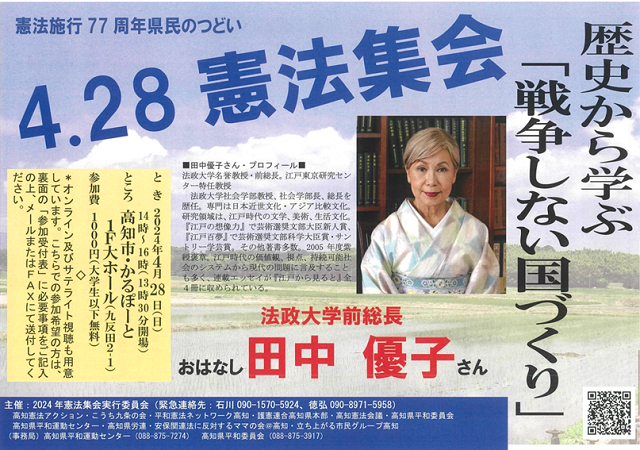

4月28日「人権侵害に苦しむ外国人、歴史から学ぶ戦争しない国へ」

4月26日「世代間の結び目」

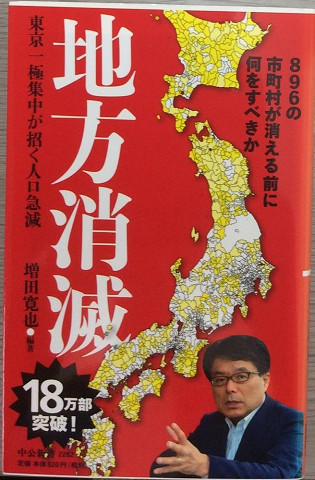

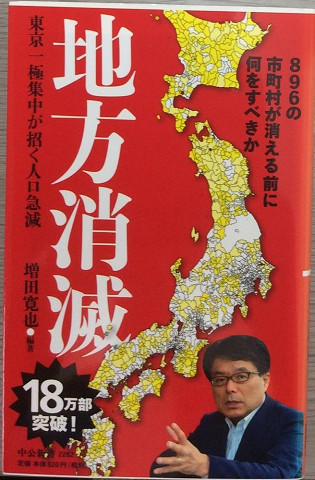

4月25日「『消滅可能性』に抗う自治体の元気を」

4月23日「自民党は本気で政治資金規正法を改正できるか」

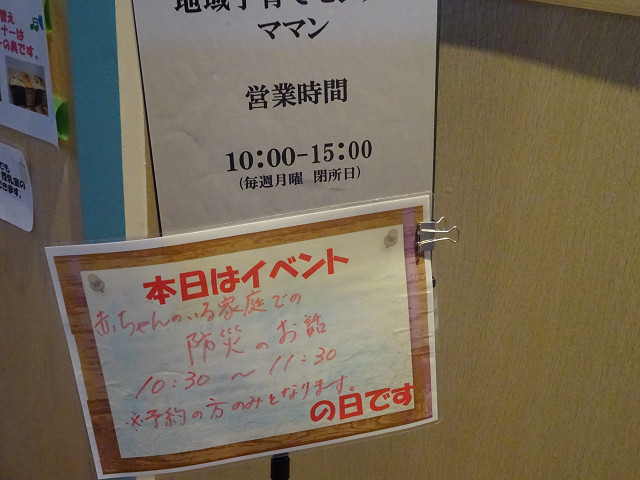

4月22日「これも防災 復活『おしゃべりカフェ』」

4月21日「マイナ保険証利用消極医療機関を通報」

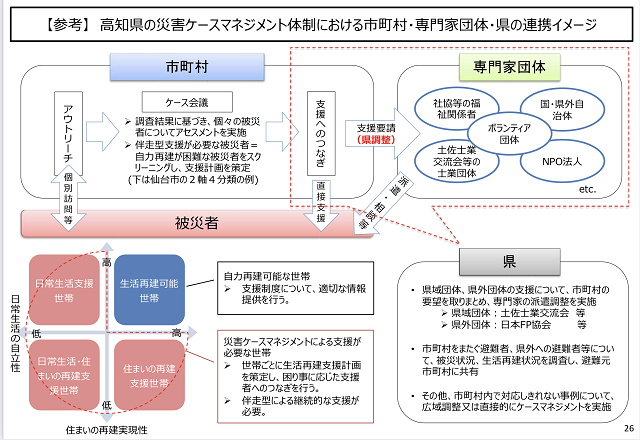

4月20日「災害ケースマネジメント」

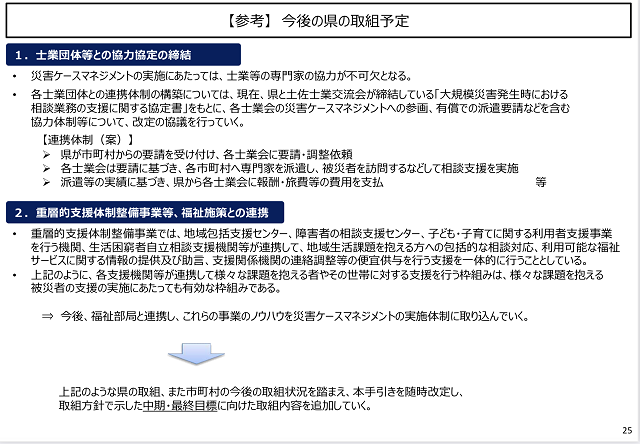

4月19日「県西部地震被害を教訓に」

4月18日「高知、愛媛で最大震度6弱」

4月16日「地元同意なしに再稼働に突き進む東電柏崎刈羽原発」

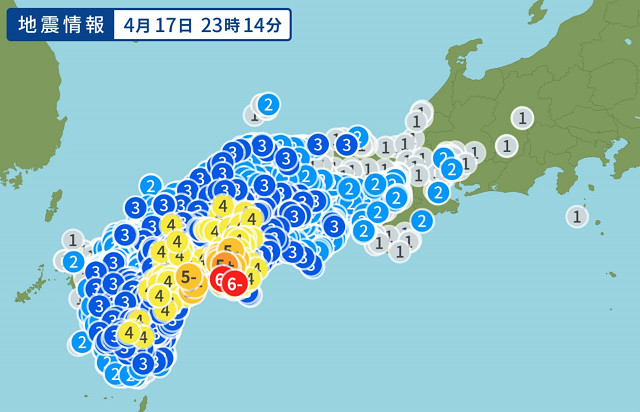

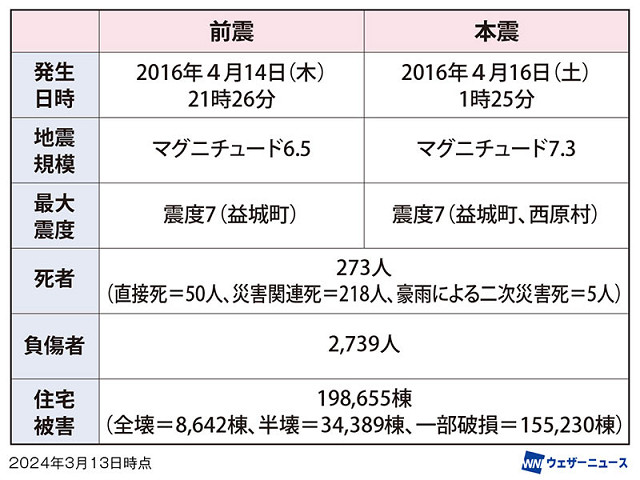

4月14日「熊本地震の教訓を備えに生かして」

4月12日「緊急事態条項改憲先取りの地方自治法改正に異議あり」

4月10日「万博会場建設現場で、ガス爆発」

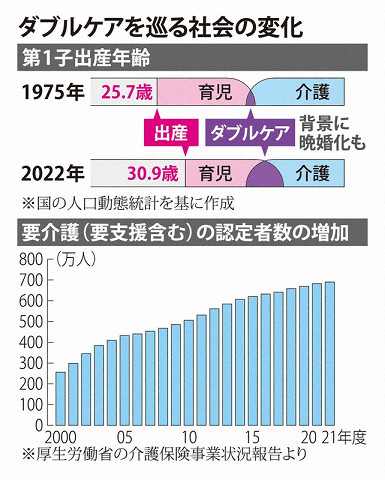

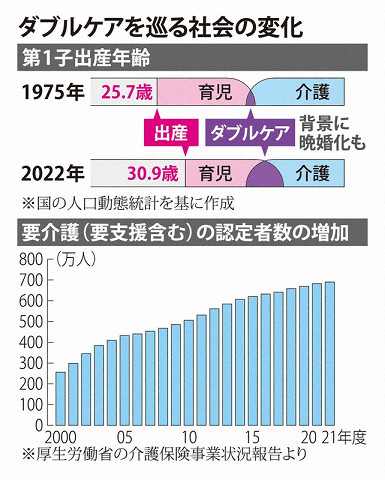

4月9日「ダブルケアで離職する前に」

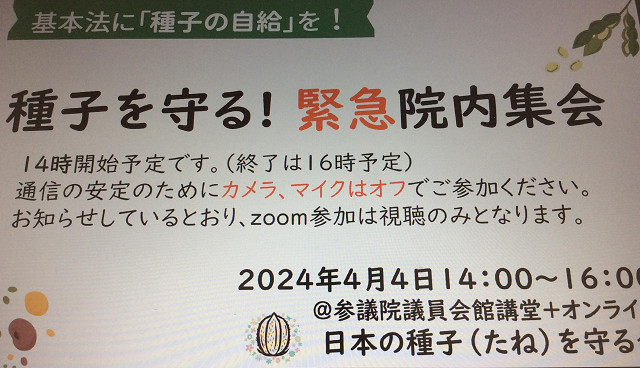

4月8日「種子・農業守ってこその国防」

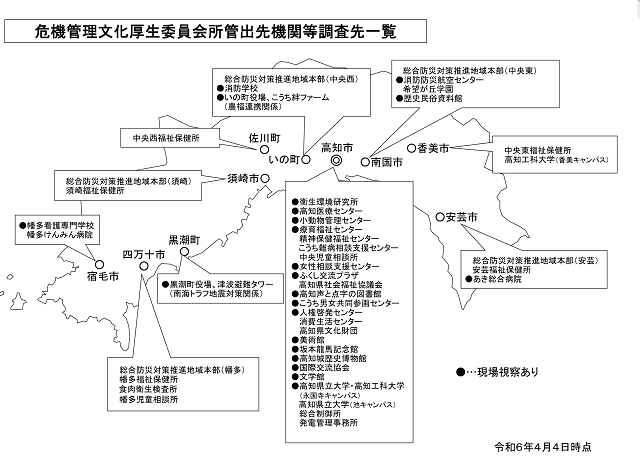

4月5日「今年度は危機管理文化厚生委員会で頑張ります」

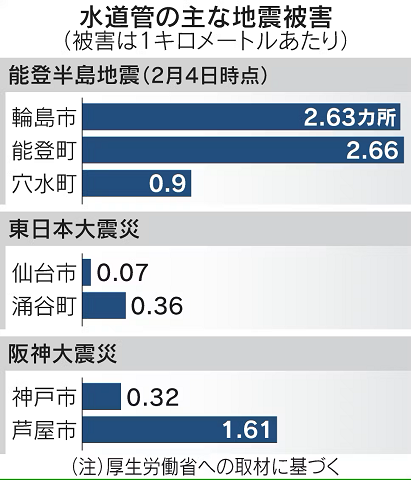

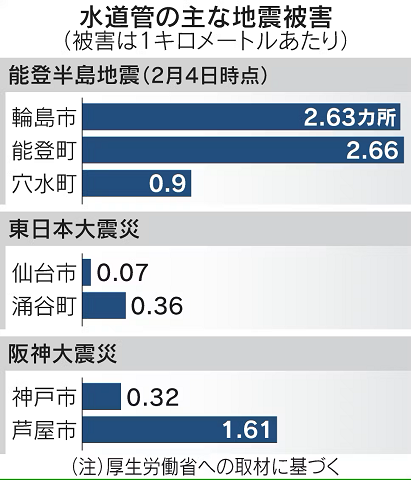

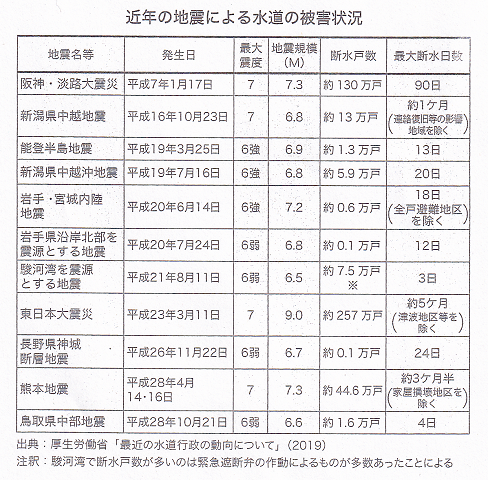

4月4日「被災地の断水で考える水道インフラの事前整備」

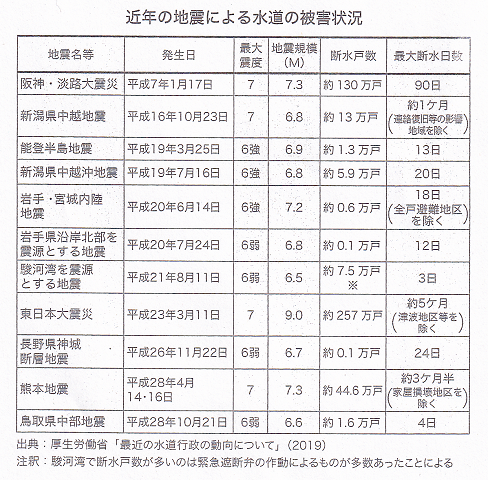

能登半島地震から3カ月が過ぎ、未だに被災地の断水が継続していることが、報道されています。

4月3日「7道県16施設の軍事化への一歩」

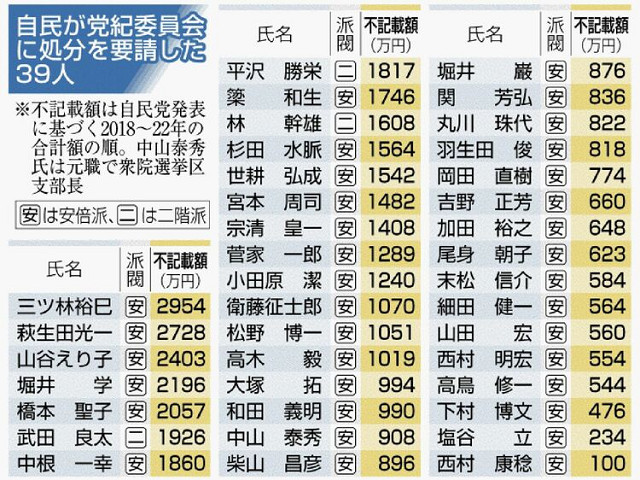

4月2日「39人の処分で自民裏金プール・キックバック事件の幕引きはさせない」

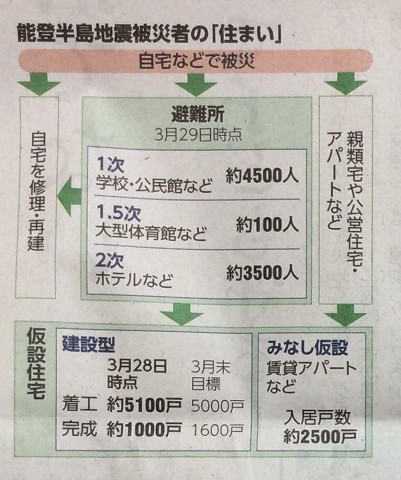

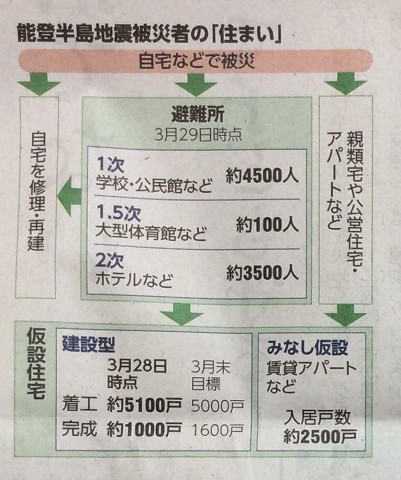

4月1日「『住まい』の確保の遅れが復興の遅れに」

3月30日「子どもの自殺を防ぐためにも寄り添えるおとなが身近に」

3月28日「特定利用港湾指定撤回に向けて」

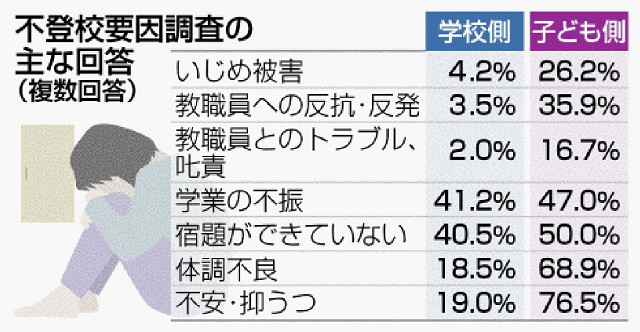

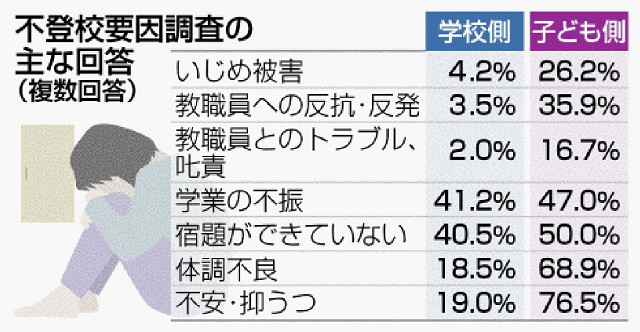

3月26日「不登校要因の受け止めに乖離」

3月25日「公共交通こそ我々の社会インフラ」

3月23日「特定利用港湾指定に見る県の強硬姿勢」

3月22日「『特定利用港湾』にはリスクを上回るメリットがあるのか」

3月18日「特定利用港湾の同意に反対を」

3月17日「地方のけじめこそ求められているのではないか自民党」

3月15日「仮の議事録ですが、ご覧ください」

3月13日「震災直後から見続けてきた『震災遺構』」

3月12日「東日本大震災・能登半島地震の教訓で南海トラフ地震に備えて」

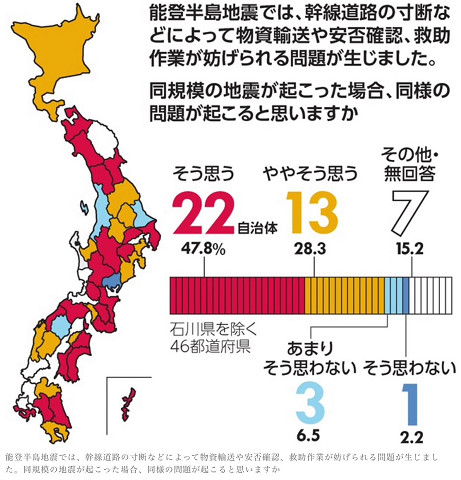

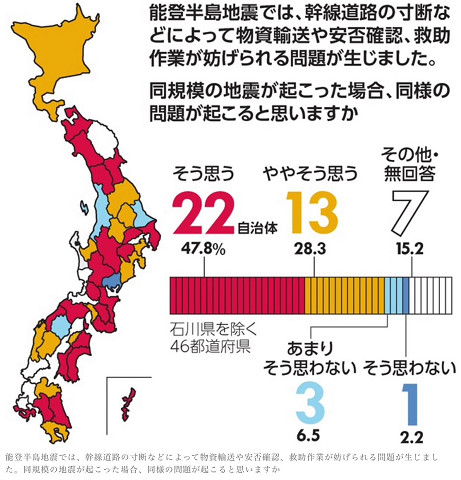

3月10日「 道路寸断恐れ109市町村で、避難困難」

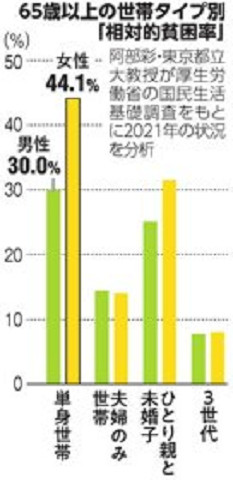

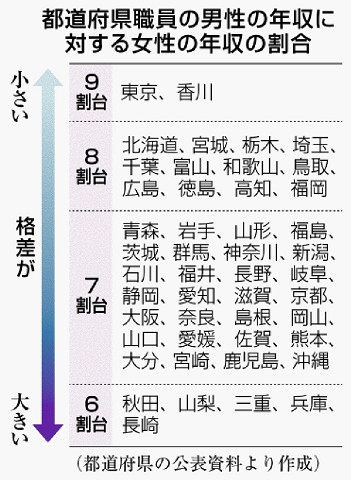

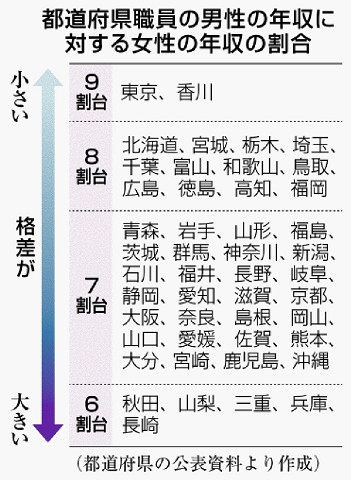

3月9日「生涯にわたる男女格差の解消へ」

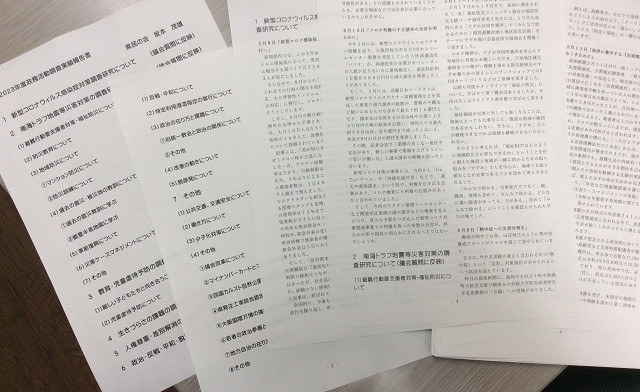

3月8日「議会質問は、南海トラフ地震対策だけで持ち時間終了」

3月6日「明日、議会質問で登壇」

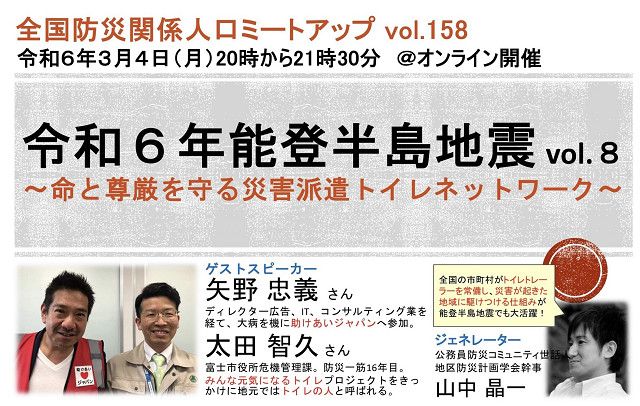

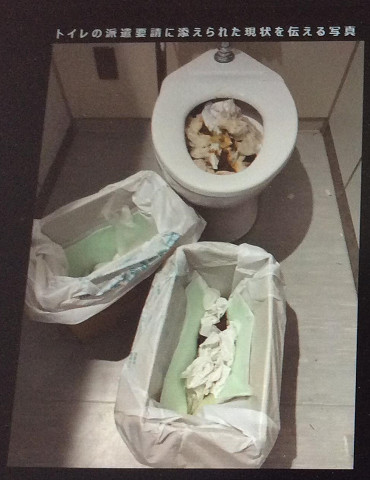

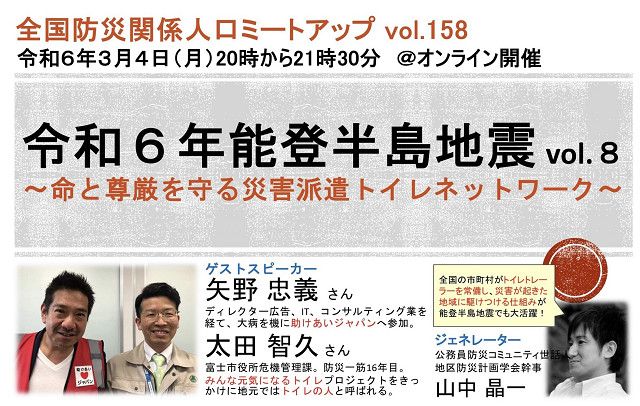

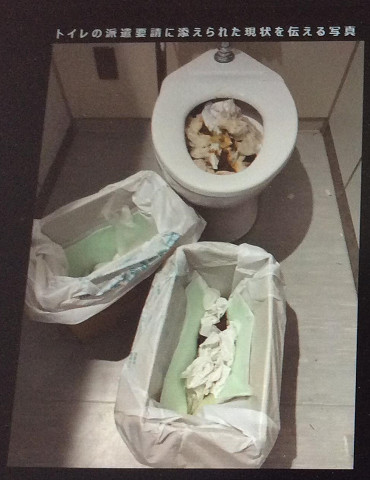

3月5日「災害時のトイレ問題は人権問題」

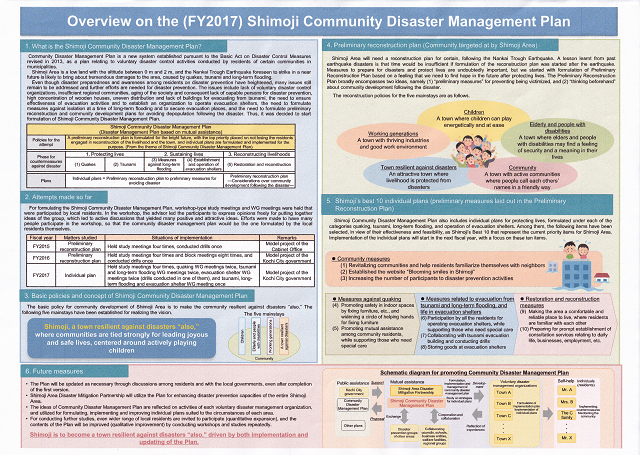

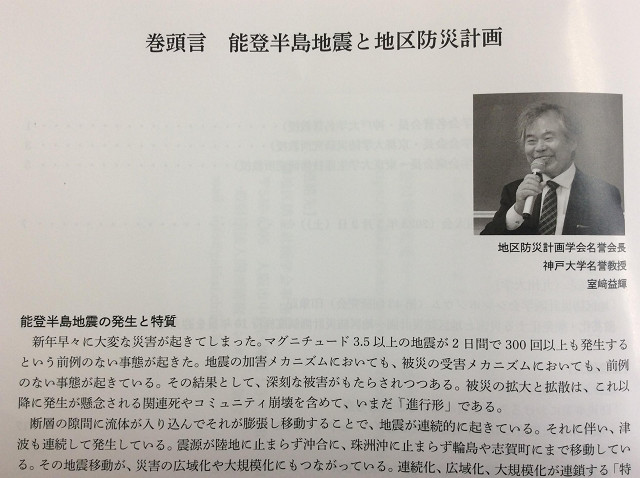

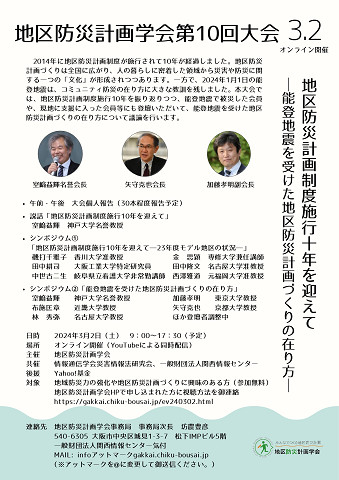

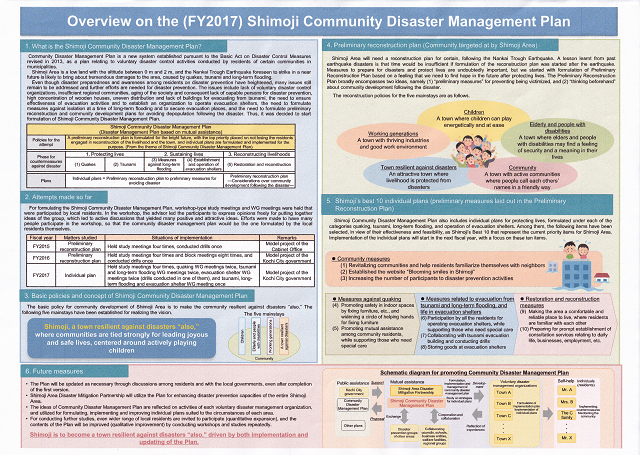

3月3日「地区防災計画は今後もさらにコミュニティ防災を強化する」

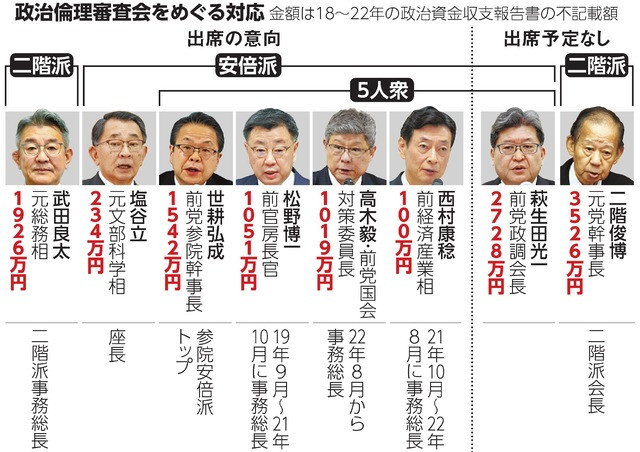

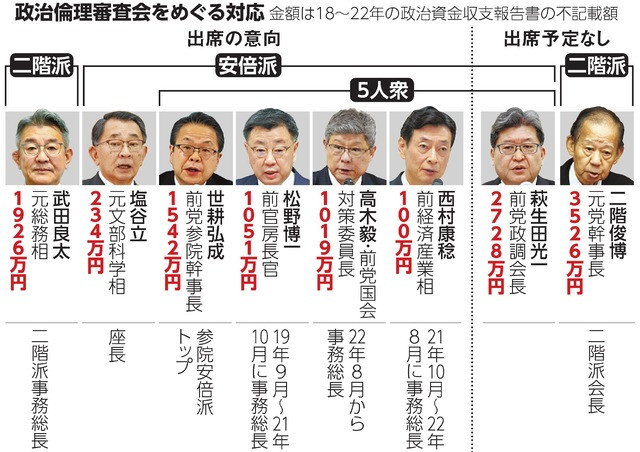

3月1日「政倫審で実態解明進まず」

2月28日「出生数、婚姻数の減少続く」

2月27日「逃げるな自民『政倫審』は全面公開で開催を」

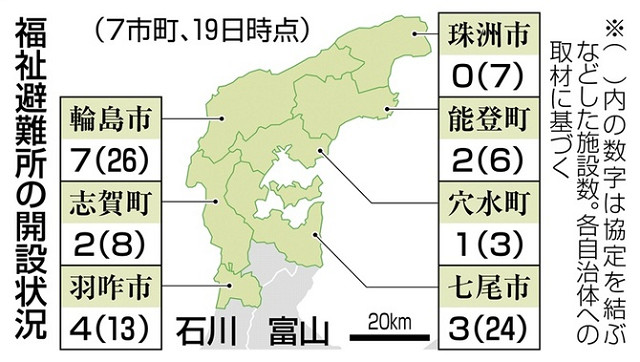

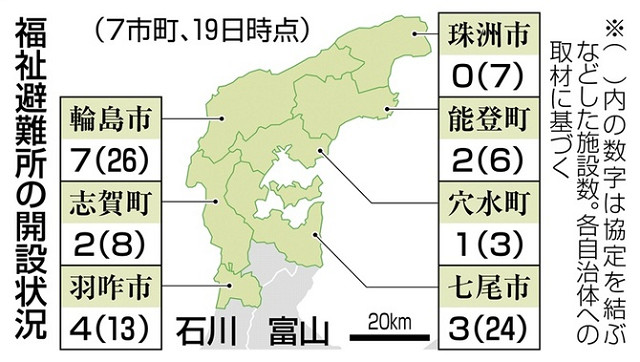

2月26日「福祉避難所はいざという時に開設できるよう」

2月25日「『県政かわら版』印刷中」

2月23日「県議会二月定例会開会 人口減少対策柱に 地震対策強化の議論も期待」

2月22日「万博のデザイナーズトイレはトイレトレーラーに」

2月21日「地震は止められないが、原発は止められる」

2月19日「8割超の政権不支持の怒りの声を結集して」

2月16日「『共働き・共育ち』は安全高知での本気度を」

2月15日「男女・正規非正規賃金格差の是正も春闘課題」

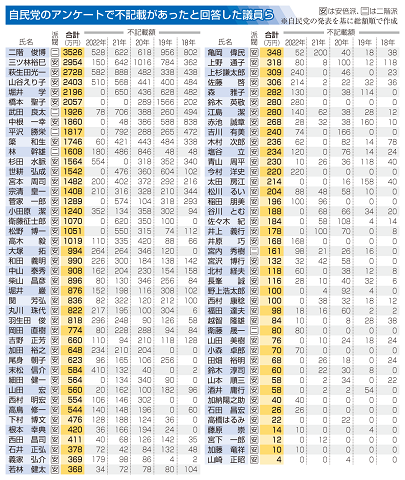

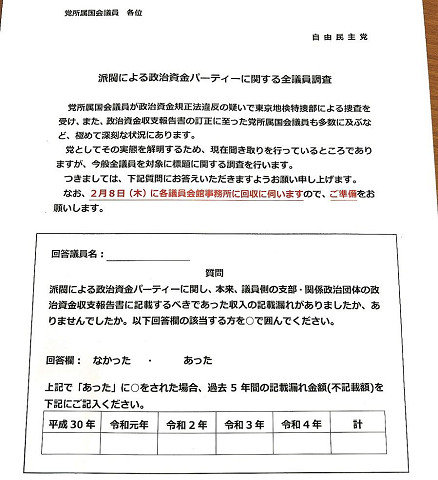

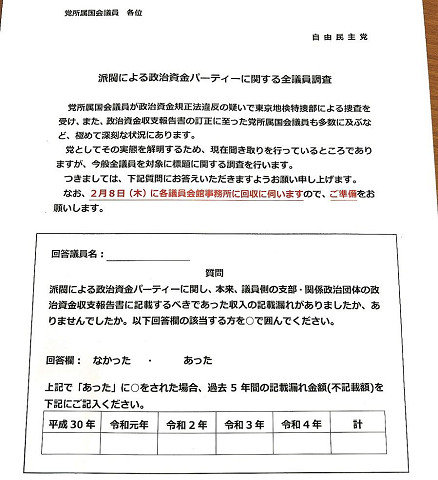

2月14日「自民党内裏金調査では実態解明は無理」

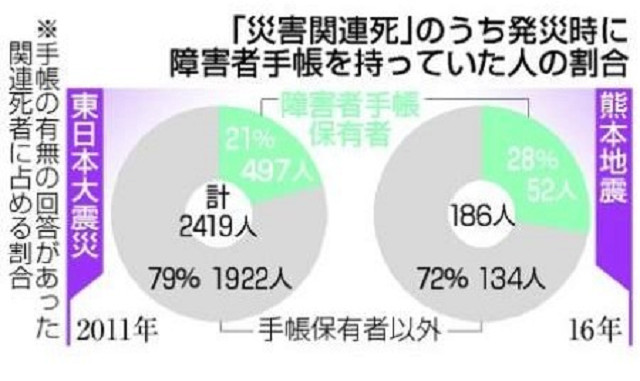

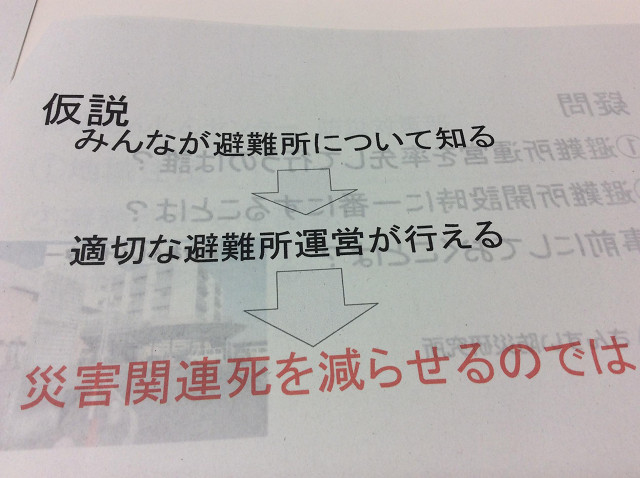

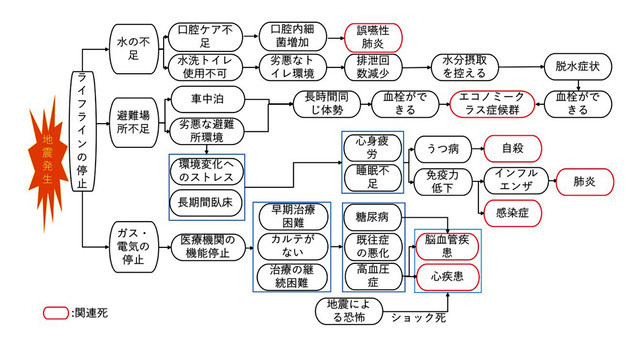

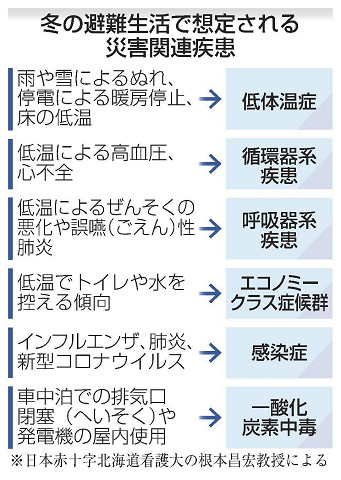

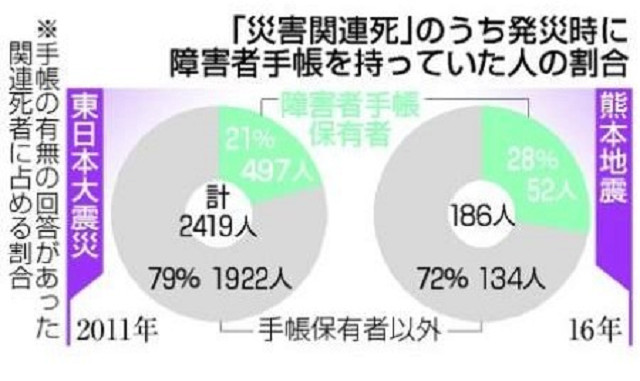

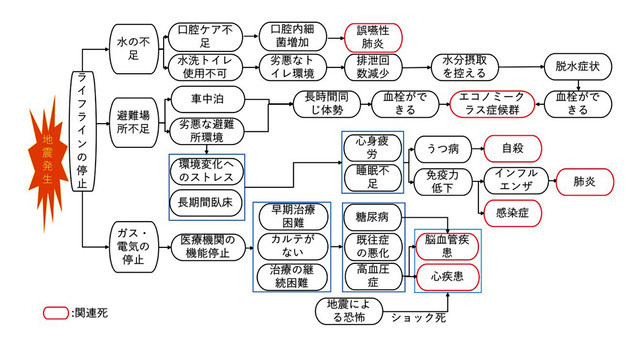

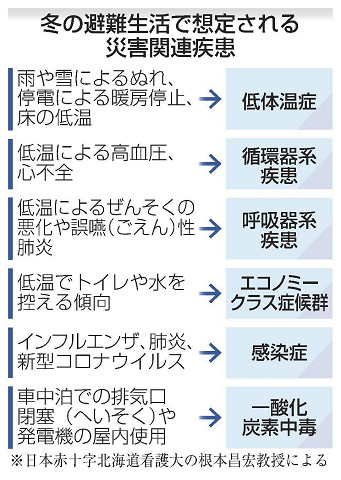

2月13日「弱者に集中する『災害関連死』をなくすために」

2月12日「映画『雪道』、『建国記念の日に反対し日本の今と未来を考える集い』に学ぶ」

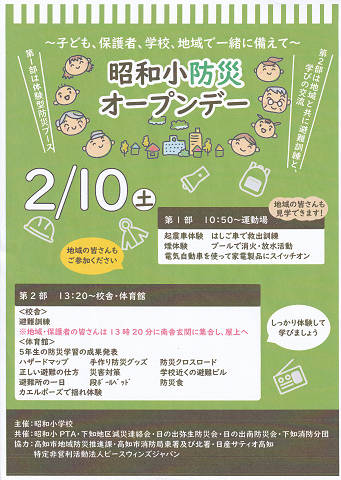

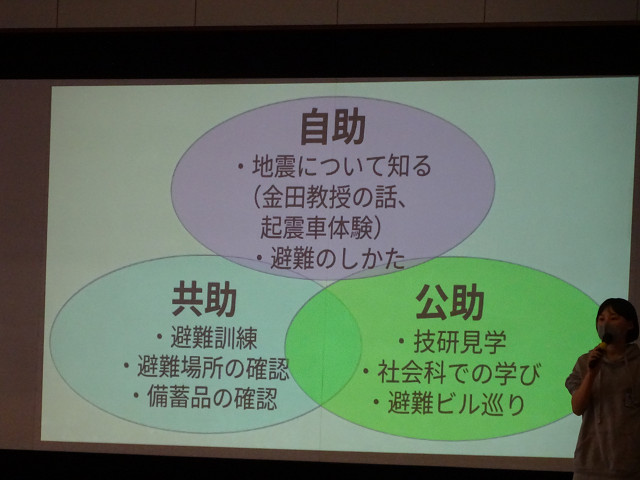

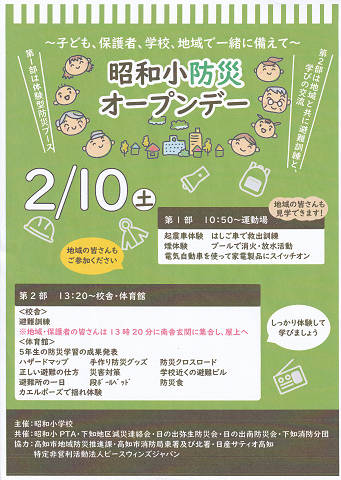

2月11日「昭和小防災オープンデー『防災』で地域と学校をつなぐ」

2月9日「昭和小防災オープンデーで地域と学校の防災交流」

2月8日「過去に蓋する自民党」

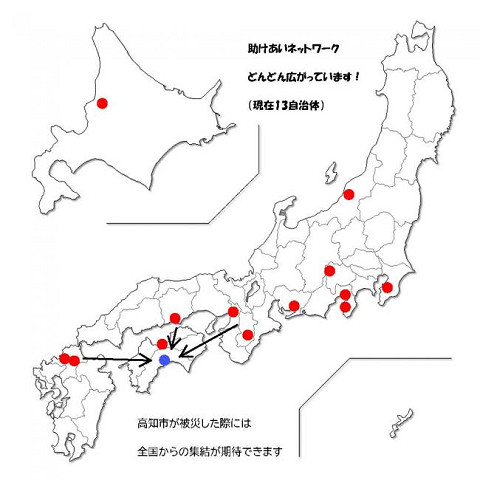

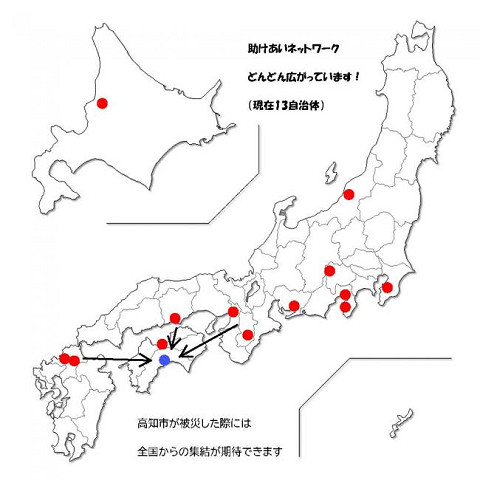

2月7日「高知の防災がカリブ、大洋州等の島嶼国にも生かされたら」

2月5日「高校生の考える『地域課題解決策』」

2月4日「マイナ保険証トラブル継続、利用率8か月連続低下」

2月3日「知事自ら能登半島地震を我が事に」

2月2日「能登半島地震から一か月」

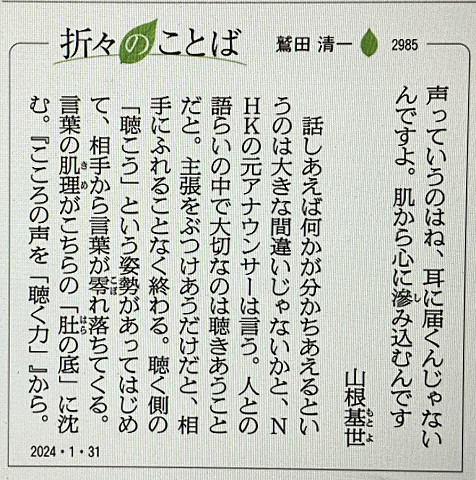

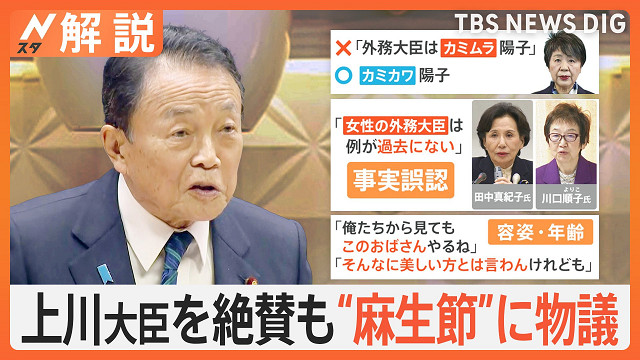

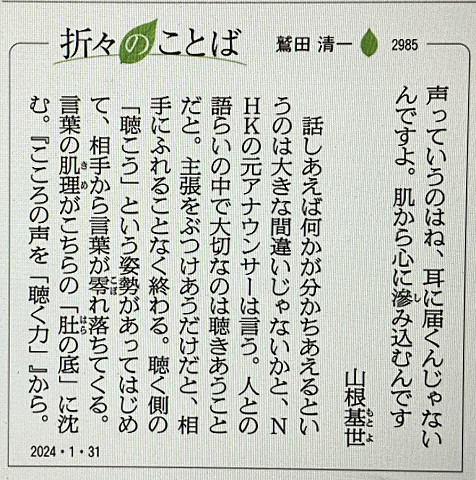

1月31日「岸田、麻生に心に滲みこむ言葉は無理か」

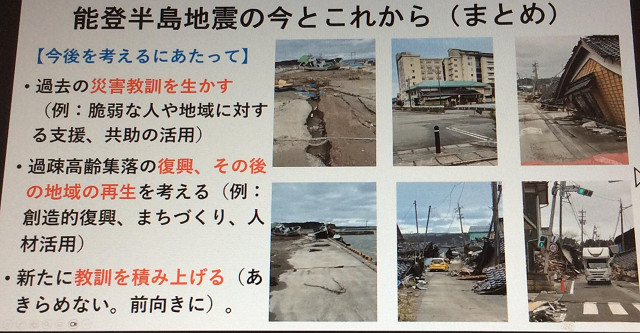

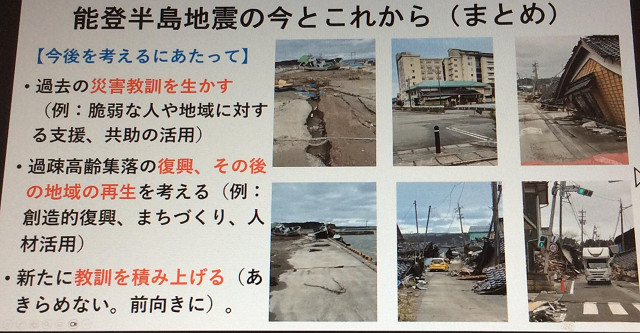

1月30日「能登半島地震の今とこれからの課題を南海トラフ地震の備えに活かして」

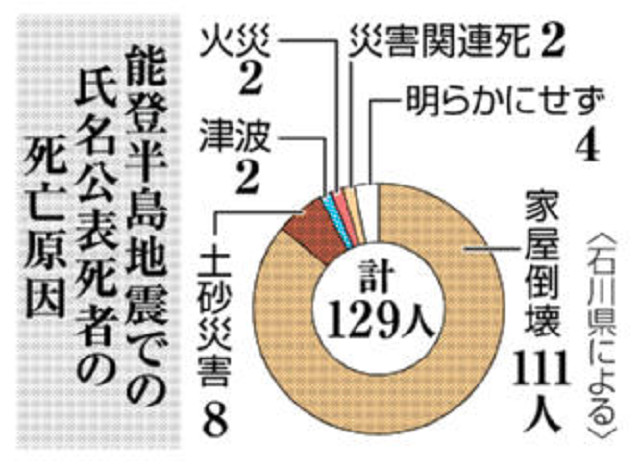

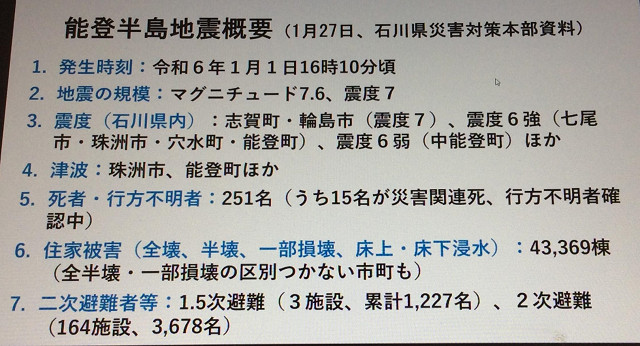

1月29日「能登半島地震での死亡原因の9割が家屋倒壊」

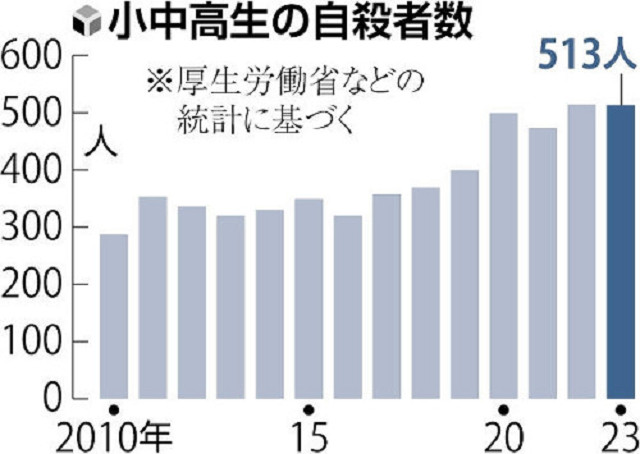

1月28日「小中高生の自殺者数、過去最高に次ぐ507人」」

1月26日「起きて欲しくないという思いの『想定外』と向き合う」

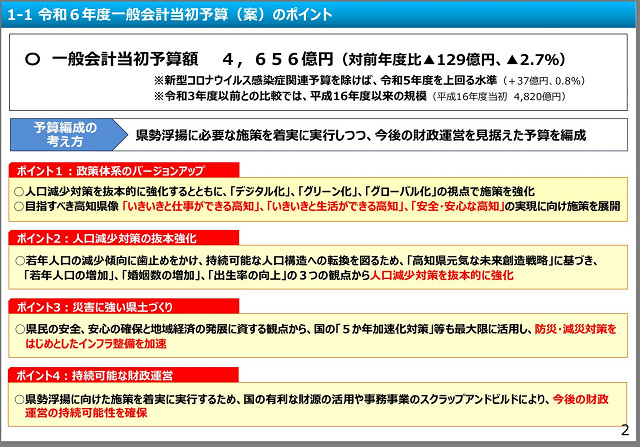

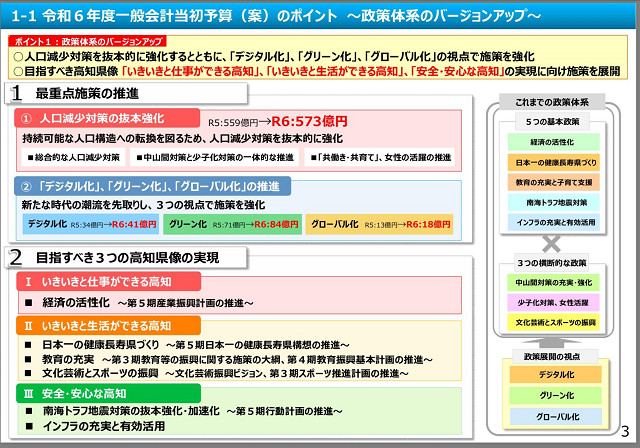

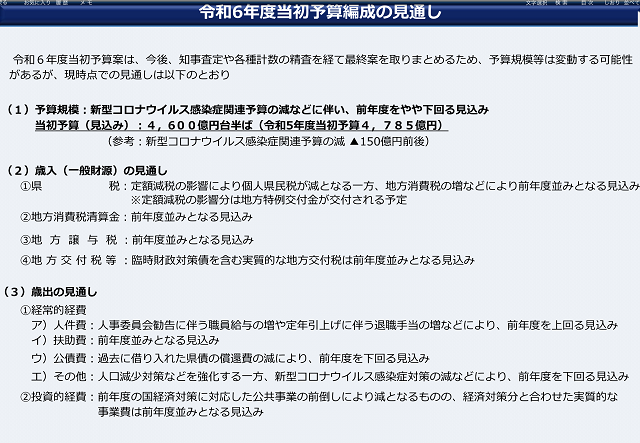

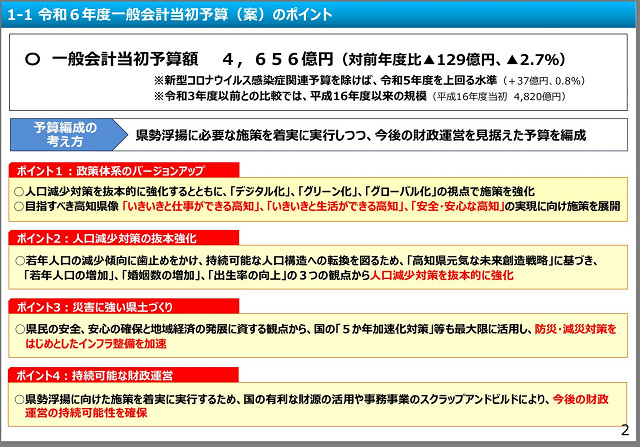

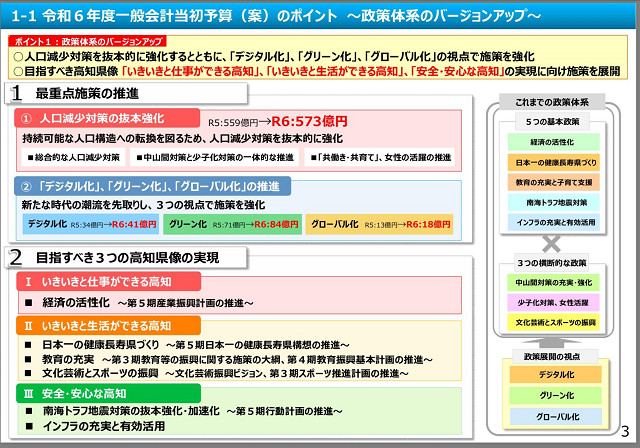

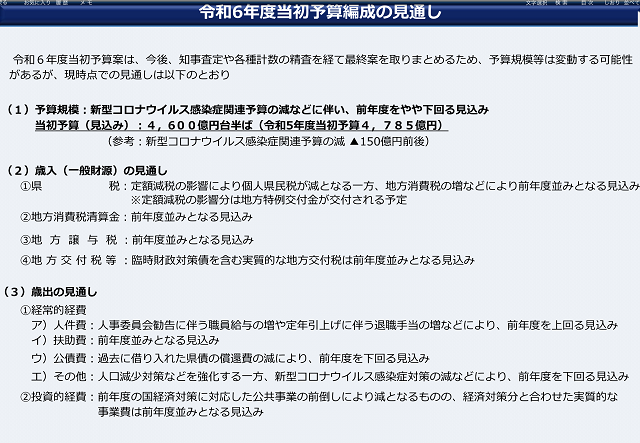

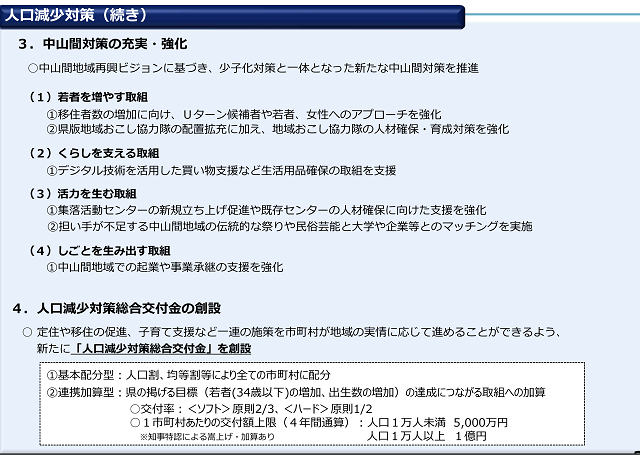

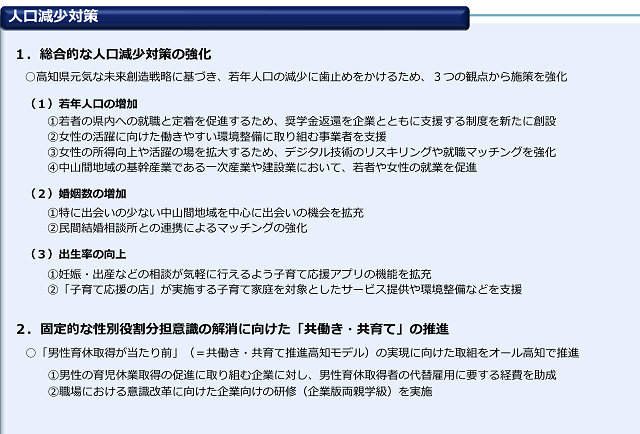

1月25日「2024年度県予算規模と主要施策の見通し」

1月24日「やっぱり名ばかり改革止まりか」

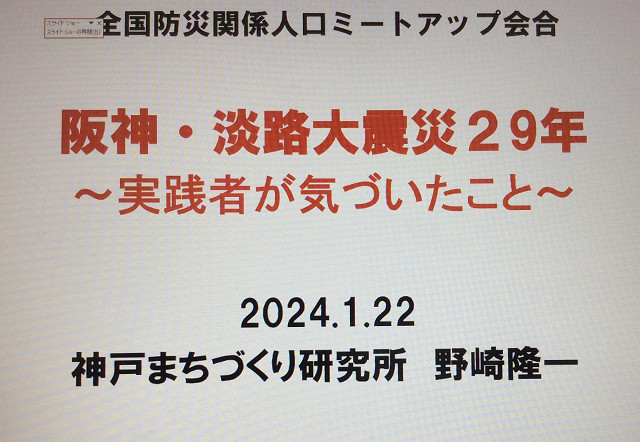

1月23日「『ふっこう』の現場に学ぶ」

1月22日「中小事業者も、災害前に備えることを学んで取り組んで」

1月19日「派閥解散の本気度は」

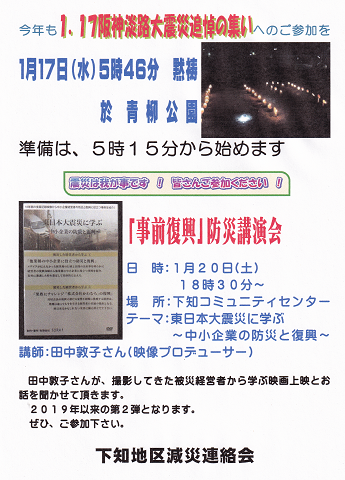

1月17日「1.17を『ともに』」

1月16日「港湾の軍事利用には反対」

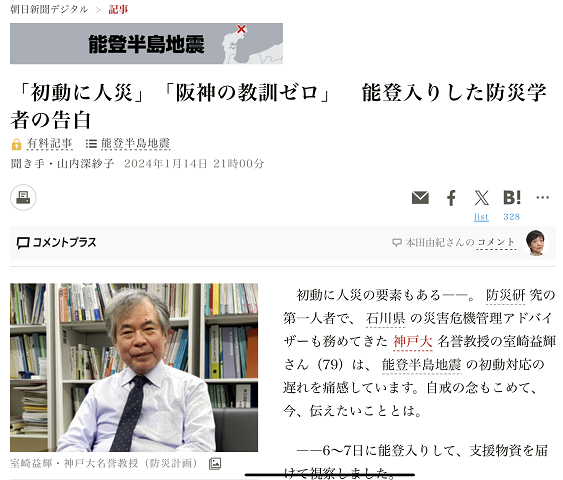

1月15日「過去の震災の教訓が生かされるように軌道修正を」

1月14日「1.1から29年目の1.17」

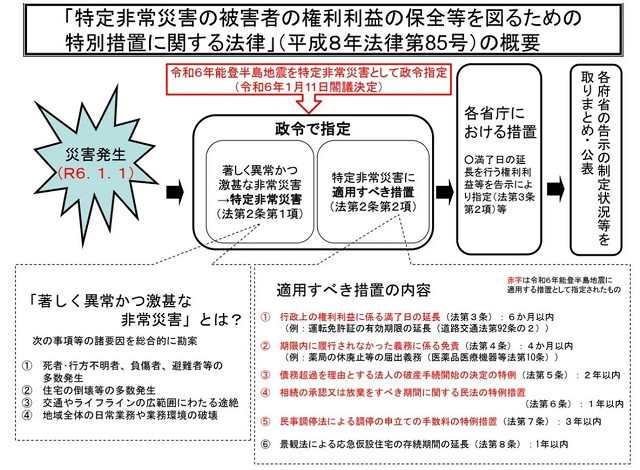

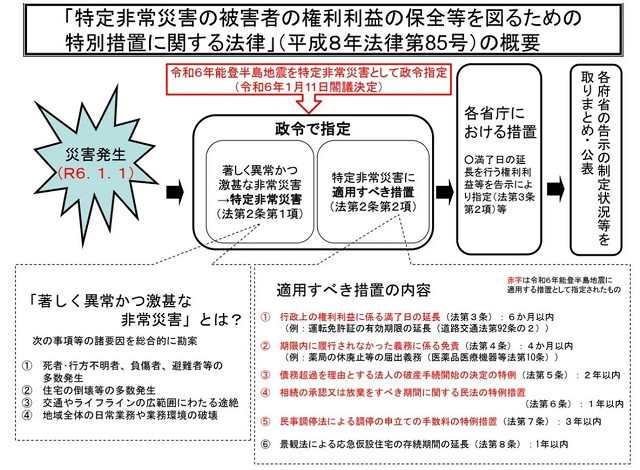

1月12日「被災者の権利や利益を守るための『特定非常災害』にも指定」

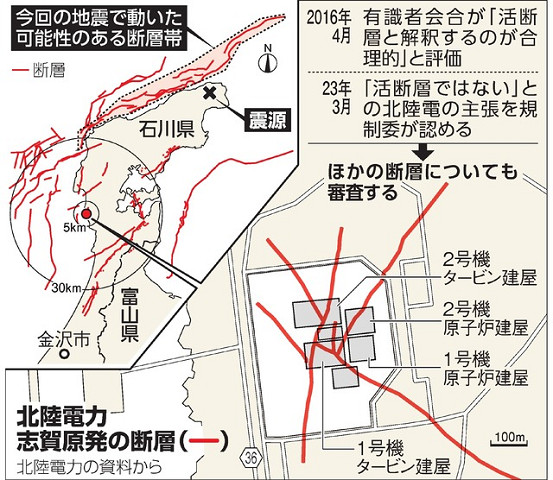

1月11日「半島地震に見る原発災害の危機」

1月10日「災害関連死をこれ以上拡大させないために」

1月8日「災害関連死を招かないために」

1月5日「能登半島地震に見る耐震改修の高齢世帯での停滞」

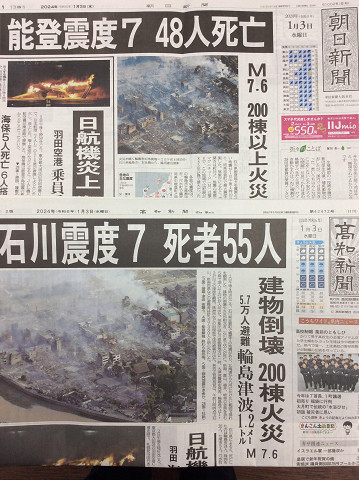

1月3日「被害は大きくなるばかり」

1月2日「元旦の能登半島を震度7・津波が襲う」

1月1日「まずは、身近な3.5%の人々とつながる年に」

| 12月30日「天災は避けられないが、戦争は避けられる」 |

今朝の朝日新聞社説は「戦争と災害 年の瀬に考える被害と伝承」と題して、1944年12月7日という戦時下に発生した南海トラフを震源とする昭和東南海地震を通じた被害と伝承のあり方について書かれています。

今朝の朝日新聞社説は「戦争と災害 年の瀬に考える被害と伝承」と題して、1944年12月7日という戦時下に発生した南海トラフを震源とする昭和東南海地震を通じた被害と伝承のあり方について書かれています。

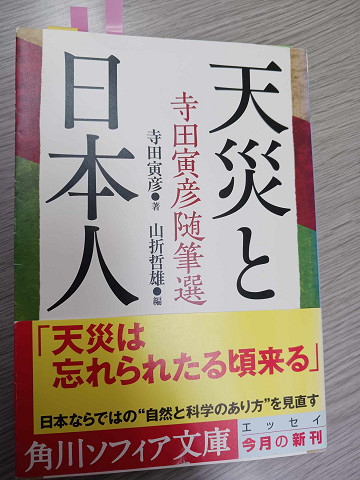

中でも、登場する高知県出身の物理学者で随筆家の寺田寅彦の「天災と国防」の中から、「それは文明が進めば進むほど天然の暴威による災害がその劇烈の度を増すという事実である。」「災害を大きくするように努力しているものはたれあろう文明人そのもの」との言葉を紹介しています。

さらに、「災いは時を選ばない。今年は元日に能登半島地震が起き、夏の休暇期に日向灘の地震で南海トラフ地震臨時情報が出された。80年前は大みそかや元日にも東京の本郷区や向島区などで空襲があった。」と言い、「日本は空襲にはおびえずに年越しを迎えるが、世界には戦火にさらされる人々がいる現実がある。」と「戦争と災害」について、考えさせています。

社説には引用されていないが、寺田寅彦の「天災と国防」には「今度の風害が『いわゆる非常時』の最後の危機の出現と時を同じゅうしなかったのは実に何よりの幸せであったと思う。これが戦禍と重なり合って起こったとしたらその結果はどうなったであろうか、想像するだけでも恐ろしいことである。」とあります。

その上で、「戦争はぜひとも避けようと思えば人間の力で避けられなくはないであろうが、天災ばかりは科学の力でもその襲来を中止させるわけには行かない」として防災の充実を訴えたことを指摘しています。

社説は、「年が明ければ戦後80年、阪神・淡路大震災30年になる。惨禍に学んだ平和の追求、震災を教訓にした備え、その努力を尽くしているだろうか。」と結ばれています。

しかし、この国が、その努力を尽くさないままに、避けようともせずに戦争する国へと突き進み、震災の教訓を忘れたかのように原発回帰の方向に舵を切ろうとしている今こそ、我々は、改めて寺田寅彦の教えに学ぶ必要があります。

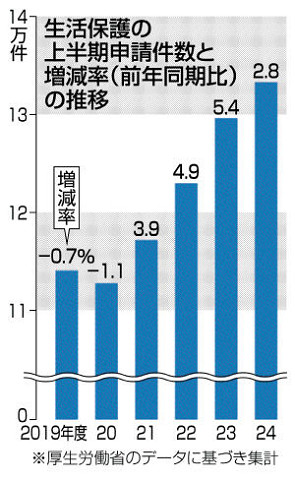

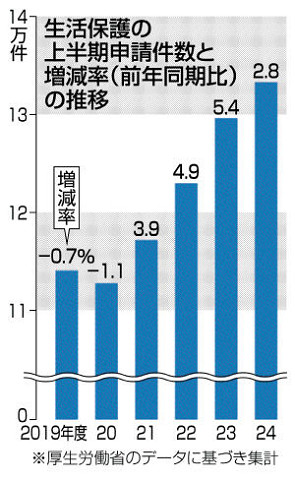

今朝の高知新聞一面は、物価高を反映し、生活保護申請が増加したことの記事となっています。

今朝の高知新聞一面は、物価高を反映し、生活保護申請が増加したことの記事となっています。

2024年度上半期(4~9月)の生活保護申請が前年同期比で2.8%増の13万3274件に上ったことが厚生労働省の公表データを共同通信が分析して、明らかにされています。

新型コロナウイルス感染拡大で景気が悪化した期間や、コロナ禍に伴う生活支援の縮小が低所得者層を直撃した時期の申請件数を実数で上回りました。

賃上げの効果は及ばず、長引く物価高で家計が圧迫されて苦しむ人が多い実情が見て取れます。

現行の生活保護費は、低所得者層の消費実態とのバランスを理由に23年度からの減額が一旦決まったものの、新型コロナウイルス禍や、21年からの物価高が反映されていないとの指摘が相次いだことから、特例で据え置かれた経緯があります。

コメの価格をはじめ、値上がりは広がっており、生活費増を補う視点が欠かせない措置が求められています。

生活保護費を巡っては、安倍政権が13年に実施した保護基準額の引き下げは生存権を冒すものだとして、全国29都道府県で取り消し訴訟が起こされ、地裁では、行政訴訟としては異例の原告勝訴判決が相次いでいます。

政治による恣意的な生活保護費の切り下げは「裁量権の逸脱」として違憲と断じられた判決もあることを政府は重く受け止めねばなりませな。

自治体の水際対策や、全体の中ではごく一部にとどまる不正受給を強調し、周りの目を気にさせる状況も問題視されてきた日本の生活保護制度は、欧米などよりも格段に捕捉率が低い状況です。

この年末年始は最大9連休となり公的機関の多くが閉まるため、困窮や孤立を防ぐ支援が一時的に断たれることも心配されます。

沖縄県の米軍普天間飛行場の名護市辺野古への移設をめぐり、国が県に代わって工事を承認する代執行に踏み切って、今日28日で1年となります。

沖縄県の米軍普天間飛行場の名護市辺野古への移設をめぐり、国が県に代わって工事を承認する代執行に踏み切って、今日28日で1年となります。

防衛省沖縄防衛局は大浦湾側の軟弱地盤改良工事を今日から始め、7万本以上の杭を海底に打ち込む計画としています。

代執行は地方の自己決定権の剥奪であり、地方自治の破壊につながるもので、法的な対抗手段を失った県の意向を無視して、一方的に工事を進めています。

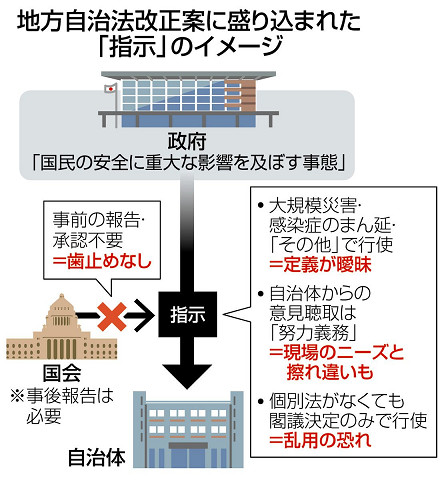

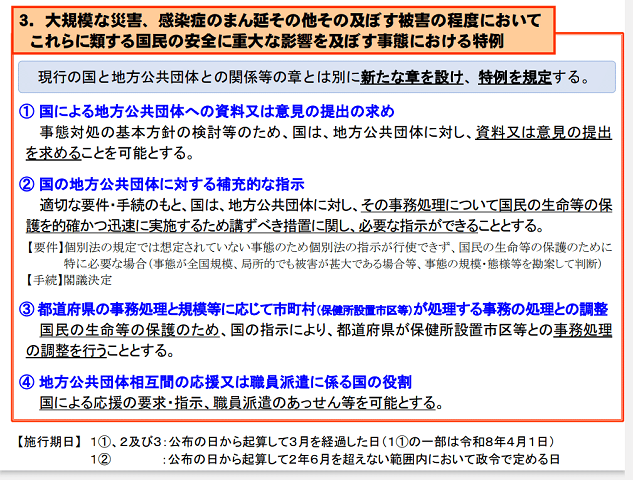

そして、今年は国が地方自治法を改悪し、「国民の安全に重大な影響を及ぼす事態」と判断した場合、自治体に指示権を行使できる特例を設けるという緊急事態改憲の先取りを行ってきました。

さらに、台湾有事を想定した特定利用空港・港湾の指定も含めて、恣意的な運用で地方を従わせる民生利用という名の軍事基地化を全国的に展開しようとしています。

ここに来て沖縄に駐留する米海兵隊の日本国外への移転が動き出し、隊員約1万9000人のうち約9000人が対象となり、第1弾として、グアムへの先遣隊100人の移転開始が発表されました。

しかし、日米が2006年に合意していたものであり18年を経て、すでにグアムでの隊舎や訓練場などの整備費として、全額近くの約3730億円を支出済みであるにもかかわらず、ようやく緒についたばかりと言えます。

これからさらに、日本は移転費用の3割強を負担するにもかかわらず、完了時期など具体的なスケジュールは明示されず、玉城知事は、明確な移転計画を示し、一日も早く完了することを求めています。

今年は米兵による女性暴行事件が相次ぎ発覚し、政府から県への情報提供がないことが問題にもなるなど沖縄の基地被害は何ら解消されていません。

東アジアの安全保障環境は厳しさを増しているものの、沖縄に重荷が押し付けられている現状を改めるとともに、日米両政府は、地元の声と誠実に向き合う姿勢を明らかにしてもらわなければなりません。

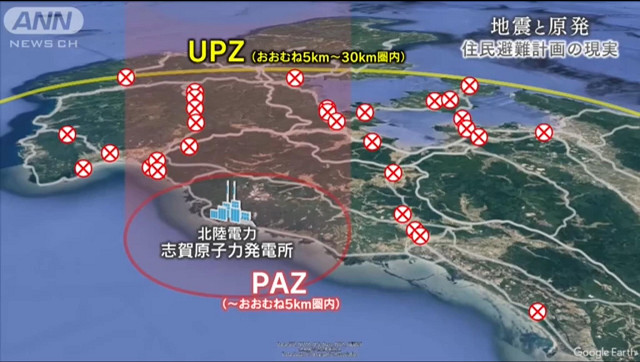

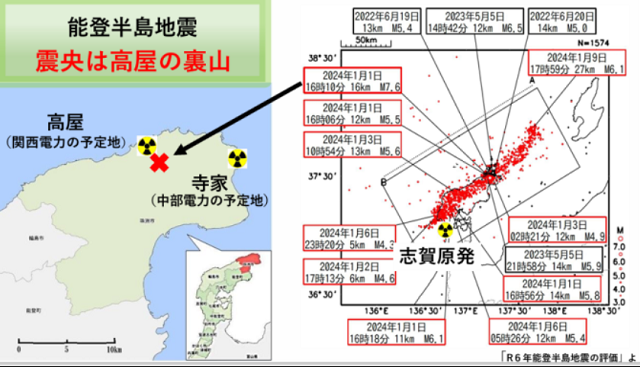

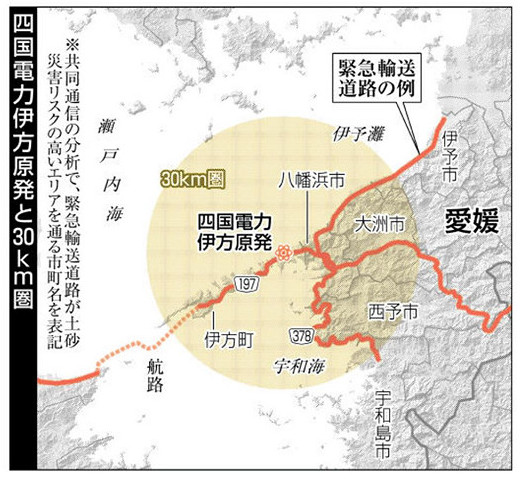

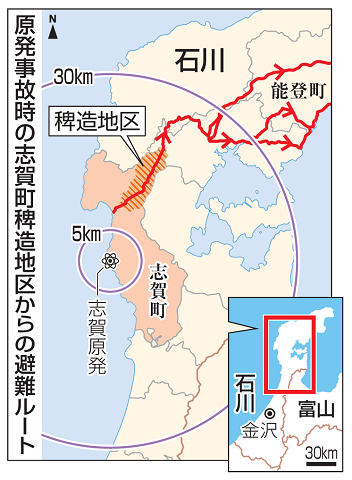

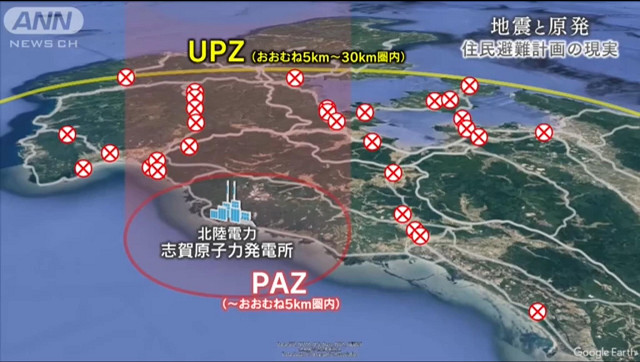

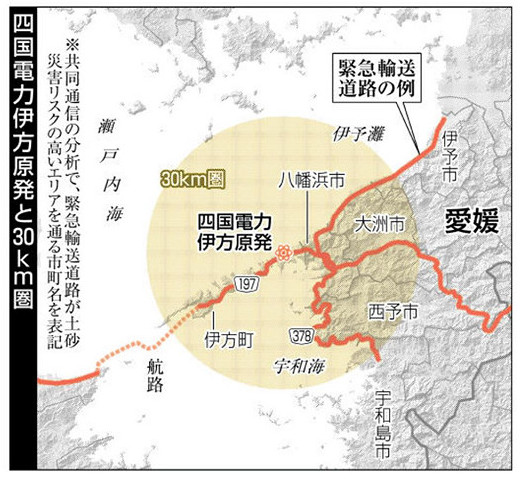

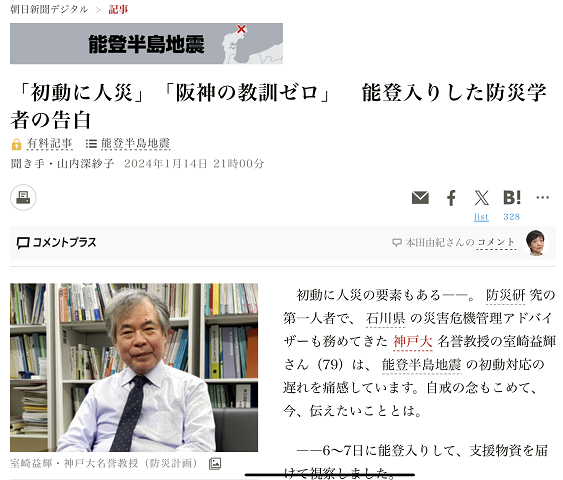

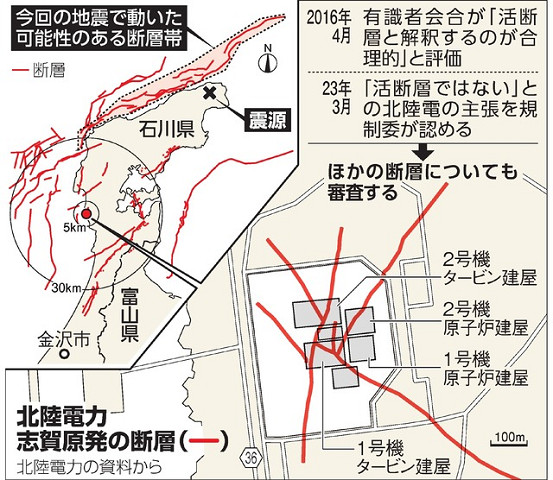

能登半島地震から一年が近づき、その教訓などが多様な側面から検証されつあります。

一般の番組ではあまり取りあげられない「能登半島地震と原発避難」の問題が、テレビ朝日のテレメンタリー2024で取りあげられています。

これまでも、このHPで志賀原発の事故が起きていた時や女川原発2号機の10月29日の再稼働にあたって、避難上の制約については取りあげてきました。

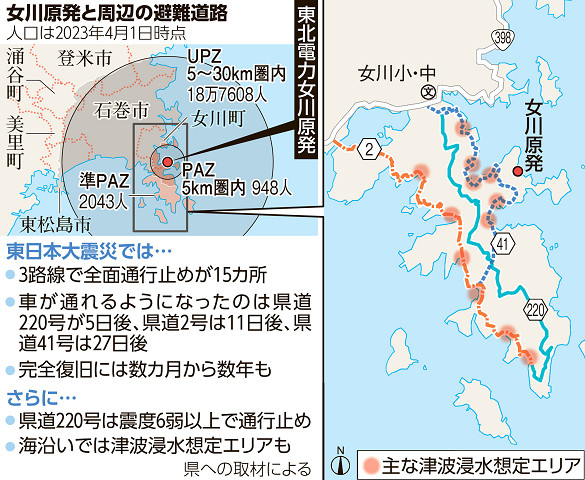

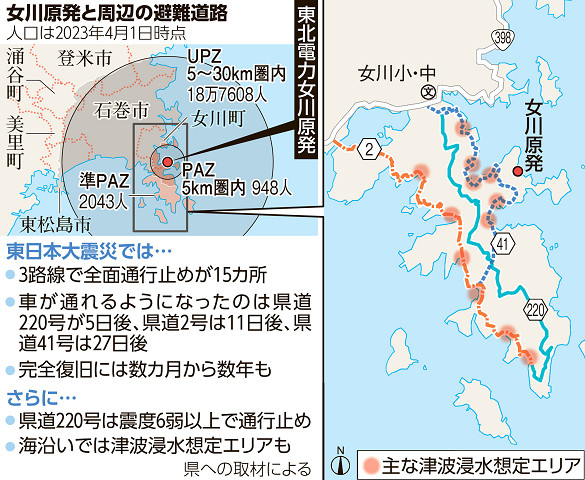

牡鹿半島の真ん中あたりに立地する女川原発の30㎞圏内の3市4町には約19万人が暮らしており、そのうち半島先端部から陸路で避難する人々は、事故を起こした原発に向かって逃げることになるし、その陸路が断たれる可能性もあることなど、避難計画そのものが破綻していることも指摘されてきました。

しかし、番組で描かれているのは、国も県も自治体とも「自分の担当範囲ではない」という押しつけ合いの中で、住民が取り残されるという「集団無責任体制」の姿です。

志賀原発だけの問題ではなく、全国の原発で同じ問題があることからも、原発災害最後の警告を突きつけている能登半島地震であることもしっかりと受け止めておかなければなりません。

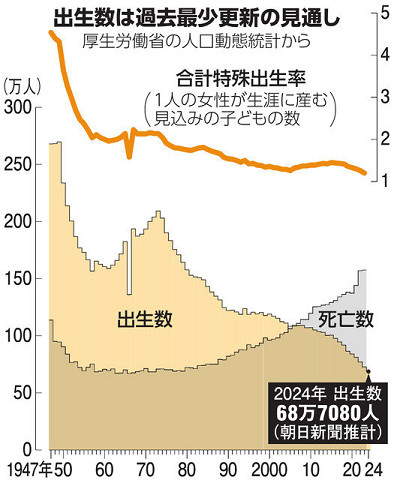

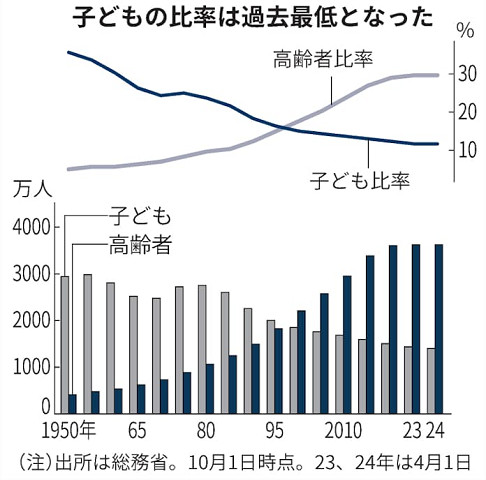

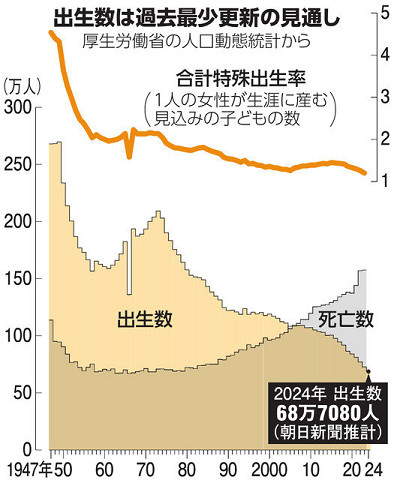

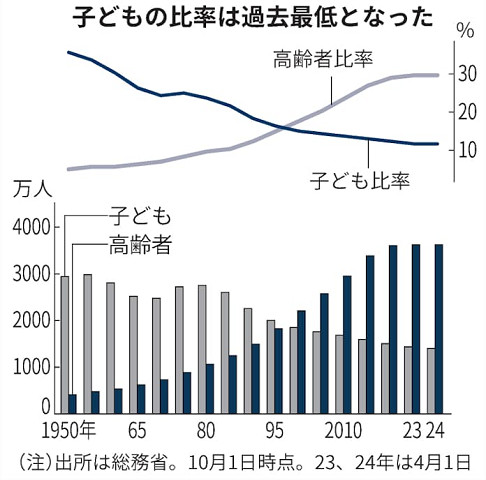

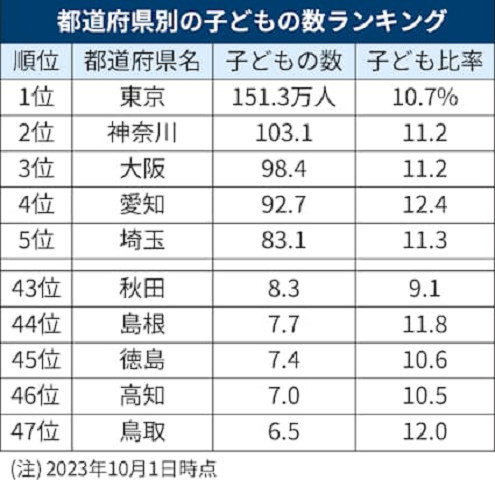

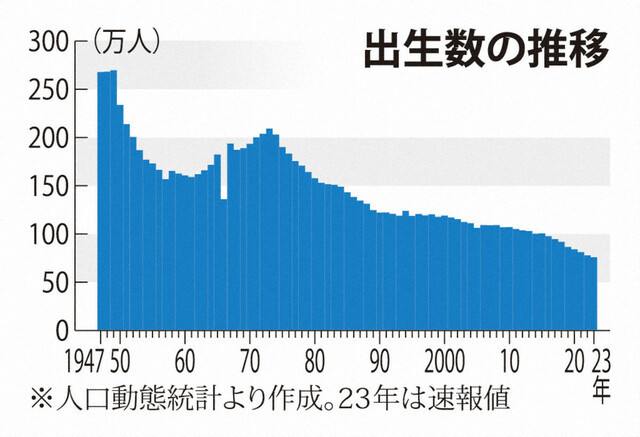

今朝の朝日新聞一面に「出生数70万人割れ」の見出しがありました。

今朝の朝日新聞一面に「出生数70万人割れ」の見出しがありました。

国と同じ方法で朝日新聞が計算したところ、2024年に国内で生まれた日本人の子どもは、68万7千人程度と推計され、70万人を下回る見込みとなり、統計のある1899年以降、過去最少を更新し、少子化に歯止めがかからない状況が続いていると報じられていました。

婚姻数は推計で47万5千組程度で、23年の47万4741組からおおむね横ばいの見込みだそうです。

少子化が加速すれば、現役世代の働き手の減少につながっていくことになり、すでに人手不足が深刻な介護分野のほか、地方も都市部もさまざまな業界でサービスが提供できなくなる恐れもあると心配されています。

政府は年3.6兆円規模の少子化対策「こども未来戦略」を昨年末に閣議決定し、少子化対策支援策を講じようとしているが、結果が表れるには、時間がかかります。

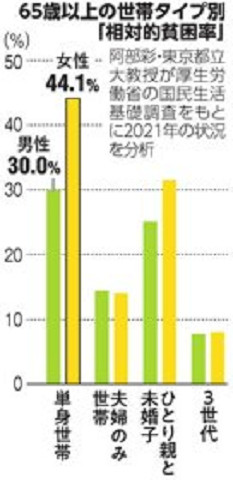

女性の正規雇用比率が25~29歳をピークにゆるやかに減少する「L字カーブ」に代表されるように、子育てを希望する女性にとってキャリアとの両立がな課題である中、東京大の白波瀬佐和子特任教授(人口社会学)は「子育てとは切り離して、どういう仕事をし、どう生きたいのかという個人の選択を保障することこそが人づくりの基礎となる。性別役割分担を暗黙の前提とするような教育の見直しや、労働市場において男女にかかわらず人材としての育成が重要だ。同時に児童福祉の観点から保育の提供など子育て支援を両輪で取り組むことが、L字カーブ解消へとつながる」と指摘されています。

有識者でつくる人口戦略会議は、今年「地方消滅2」を出したが、その中で、全国の自治体の4割にあたる744自治体で50年までに20~39歳の女性人口が50%以上減少し、いずれ消滅する可能性があると分析しています。

今、社会は多様な世代の助け合いでできていると改めて感じつつ、縮小する社会を前提としながらも、若い世代が安心して希望をかなえられるような社会を実現するためには、どのような支援策が優先されるべきなのか、そのための財源確保がどのようにされるべきなのか、そしてどのような支えあいの仕組みが必要なのか、中央・地方で真剣に考えられなければなりません。

| 12月24日「土佐久礼で防災を学び、街歩きを楽しんで下さい」 |

お墓参りにとの思いを持ちながら、お盆の時期は「南海トラフ地震臨時情報」への対応で、久礼湾の目の前のお墓に行くことを控えたり、お彼岸の時期には議会質問の準備などで、この機会も逸してしまい、やっと今日行ってきました。

久々に降り立った土佐久礼駅は、開業85年を期して国の助成を活用し、「駅再活用プロジェクト」でリノベーションした駅舎が出迎えてくれました。

掃除には90分ほどかけたものの、けして十分とは言えないまま帰りのJRの時刻までにとの思いで、帰ってきました。

帰る途中の道の駅の背後の津波避難場所、久礼八幡神社前の津波避難タワー純平号、大正町市場の入り口の山本鮮魚店の海鮮丼、小学校の同級生が看板娘の西村菓子店でパートナーがお土産を購入し、わずかの間だけ、久礼の今を確認して、駅に向かいました。

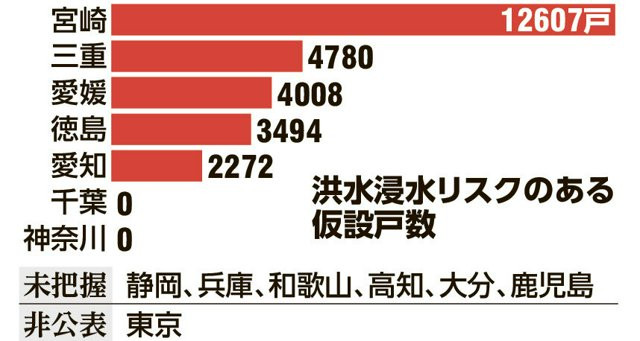

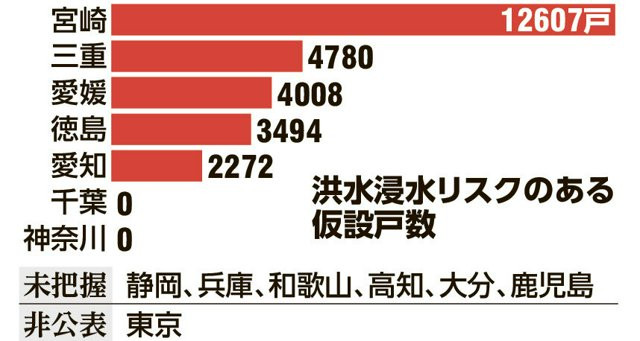

| 12月22日「洪水浸水リスクのある仮設用地の検証を」 |

復興への険しい道のりを歩まれていた能登半島地震の被災地が、9月21日、記録的な豪雨に見舞われ、仮設住宅が浸水し、被災リスクを抱えた土地に仮設住宅を建設せざるをえなかった課題について9月定例会で取りあげたことがありました。

復興への険しい道のりを歩まれていた能登半島地震の被災地が、9月21日、記録的な豪雨に見舞われ、仮設住宅が浸水し、被災リスクを抱えた土地に仮設住宅を建設せざるをえなかった課題について9月定例会で取りあげたことがありました。

石川県によると、能登半島地震の被災地を襲った9月21日の豪雨で、輪島市と珠洲市の計6カ所の仮設住宅218戸総戸数の約4割が床上浸水し、土砂や浸水により住宅約700棟の全半壊が確認されるという「二重被災」が起きました。

このことを受けて朝日新聞の取材によって、南海トラフ巨大地震発生時に大きな津波被害が予想される14都県のうち5県が用地を確保した仮設住宅約2万7千戸は、大雨の洪水で浸水する恐れのある区域内に含まれ、5県全体の15%にあたることが分かりました。

二重被災の恐れがある区域内に仮設の候補地を含めているのは愛知、三重、徳島、愛媛、宮崎の5県で、愛知県は、建設を見込む5705戸のうち約40%がこの区域内にあり、愛媛(34%)、宮崎(30%)と続いています。

一方、9月定例会で質した時にも「民有地の抽出では、洪水浸水や土砂災害等のリスクの有無、道路への接道状況といった情報も含めて、リストアップしているところであり、今後、災害リスク等の情報の精度を高め、土地の安全性を確認していく。」という高知をはじめ静岡、兵庫、和歌山、大分、鹿児島は確保した建設候補地が洪水リスクのある場所か把握しておらず、能登の豪雨被害を受けて調査を始めるとのことです。

知事は、議会答弁の際に「今後は、取り組みを総合的に進める中で、次期南海トラフ地震対策行動計画の期間内には、浸水などに対しても安全性の高い候補用地が選定できるよう、最大限努めていく。」とされていました。

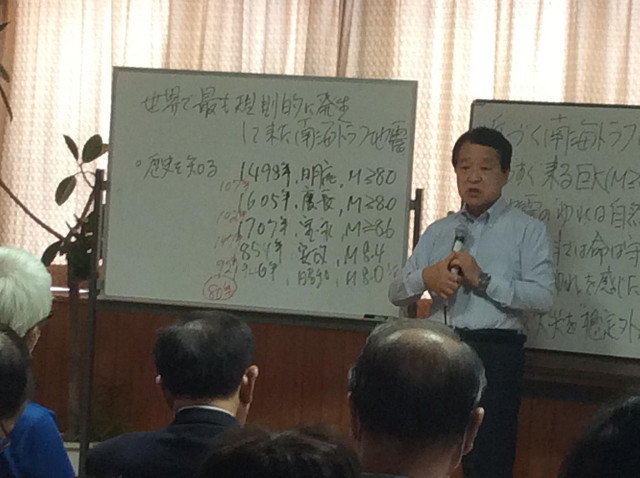

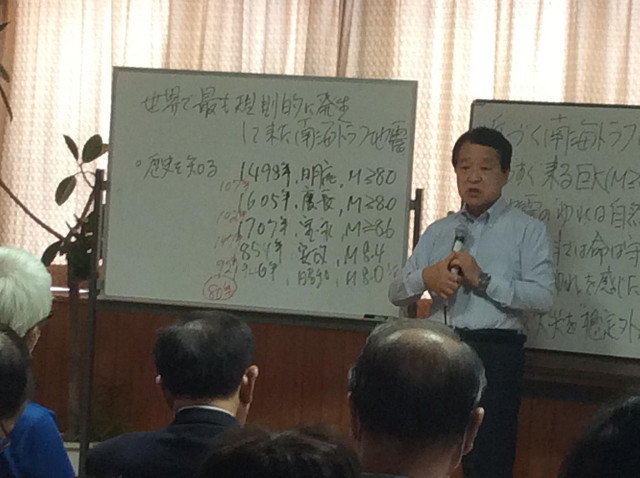

記録に残る1361年の正平地震以来、1948年明応地震、1605年慶長地震、1707年宝永地震、1854年安政東海地震・安政南海地震、1944年昭和東南海地震 1946年昭和南海地震と約100年~150年間隔で繰り返す南海トラフ地震が昨日昭和南海から78年を迎えました。

繰り返される様々な自然災害から学べる備えに、向き合い続けるしかありません。

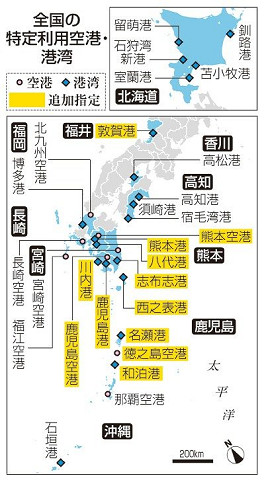

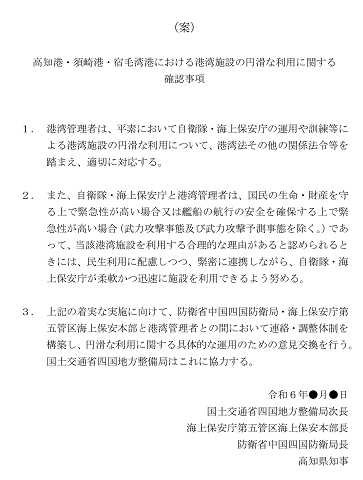

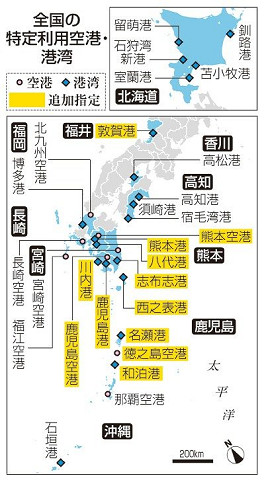

| 12月19日「特定利用港湾指定の同意撤回を求めた請願の賛成討論を」 |

明日、12月定例会の閉会日となりますが、議案採決などでは請第4号「「特定利用港湾」指定同意の撤回を高知県に求める請願」について、紹介議員の一人として賛成の立場で討論させて頂く予定です。

明日、12月定例会の閉会日となりますが、議案採決などでは請第4号「「特定利用港湾」指定同意の撤回を高知県に求める請願」について、紹介議員の一人として賛成の立場で討論させて頂く予定です。

この請願には、県民9989人分の署名による県民の思いが添えられています。

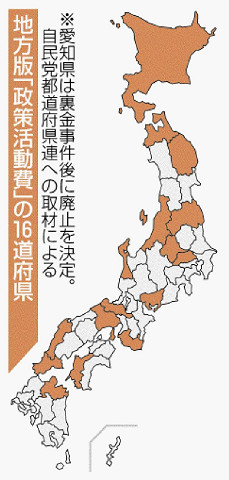

特定利用空港・港湾の指定について、国は、安全保障環境を踏まえた対応を行うためとして「平素から、必要に応じて自衛隊・海上保安庁が民間の空港・港湾を円滑に利用できるよう、インフラ管理者である地方共団体等との間で『円滑な利用に関する枠組み』を設け、これらを特定利用空港・港湾」として、全国の「沖縄化」が始められてきました。

インフラ整備や大規模災害対応に資するというメリットばかりを強調した上で、県は指定に同意したことに対して、軍事的な側面、いざというときに果たして周辺住民の命が守られるのかという最大の問題に県民が不安を抱えたまま進められていることを明らかにし、一旦指定の同意撤回を行い、有事の際のリスクについて、徹底的に議論されるべきではないかと思われます。

そのことを訴え、同僚議員の賛同を求めたいと思います。

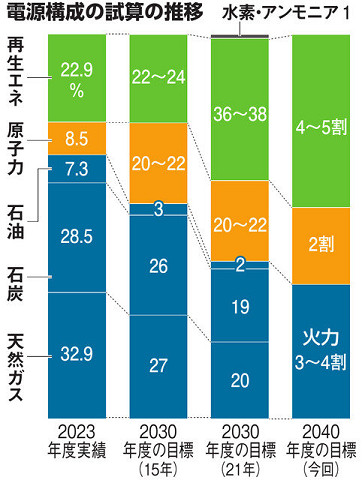

| 12月18日「福島、能登を忘れた原発回帰の次期エネルギー基本計画は許せない」 |

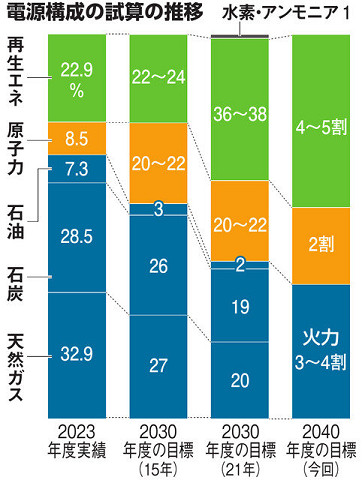

経済産業省が次期エネルギー基本計画の素案を示したが、福島第一原発の事故後に掲げてきた「原発依存度を可能な限り低減する」という方針を削除しており、14年足らずで重大な事故の教訓を投げ捨てるような変更であり、許しがたいものと言えます。

経済産業省が次期エネルギー基本計画の素案を示したが、福島第一原発の事故後に掲げてきた「原発依存度を可能な限り低減する」という方針を削除しており、14年足らずで重大な事故の教訓を投げ捨てるような変更であり、許しがたいものと言えます。

しかも、この1月には能登半島地震から原発災害最後の警告が発せられていながらであります。

「原発依存度低減」は、安倍政権下での第4次計画で「エネルギー政策の出発点」として盛り込まれ、その後も現行の第6次計画まで維持され、様々な圧力にさらされながらも、原発回帰への歯止めになってきました。

しかし、今回の経産省素案はこれを削った上で、「再エネと原子力をともに最大限活用することが極めて重要」と明記し、方針を180度転換させたものに等しいと言わざるをえません。

福島原発の廃炉の終わりは見えず、復興も道半ばであり、過酷な災害が多い国土の条件や、未解決の「核のごみ」の問題など、原発の抱える根本的な難点は何ら変わらないままです。

事故の「深い反省」の上に歴代政権が維持してきた基本姿勢を、原発推進派が大多数の審議会の議論だけで変えることは許されるものではなく、政府は東日本の被災地の声はもちろん、より多様な声を踏まえ、計画のあり方を徹底的に議論すべきです。

既存原発の再稼働さえ、電力会社の不祥事や地元の不安などで、経産省の想定通りには進んでこなかったし、原発の建て替えについては、同じ電力会社なら他の原発の敷地内も認める方針を示しました。

岸田政権が2年前に「最大限活用」を打ち出したときでも「廃炉を決定した敷地内」に限っていたものを早速緩和し、事実上の新増設容認にほかならないとも言えます。

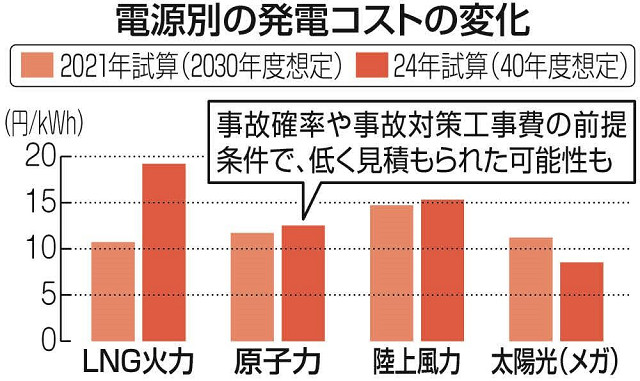

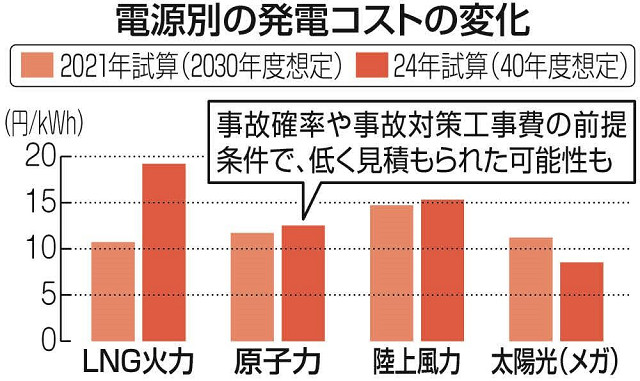

また、発電にかかるコストは、原子力が事業用太陽光(メガソーラー)を上回っており、専門家が「計算の前提条件が、原子力など既存の大型電源に有利」と疑問を呈する甘い想定の中でも、原子力が安いとは言えなくなっています。

過去の計画も原発や火力を楽観視してきたことで、エネルギー構造の転換を遅らせてきたが、今回も同じ過ちを繰り返してはならないとの声をあげていかなければなりません。

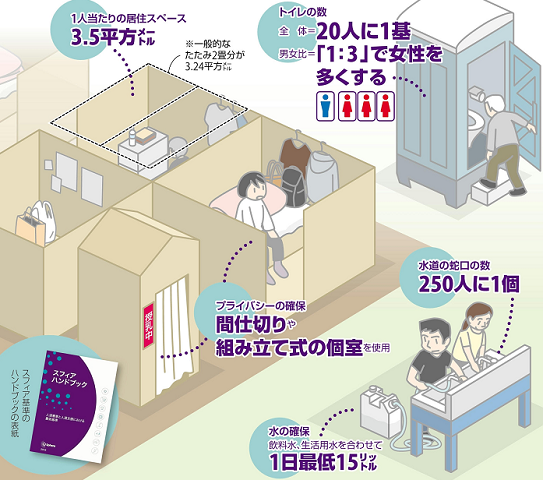

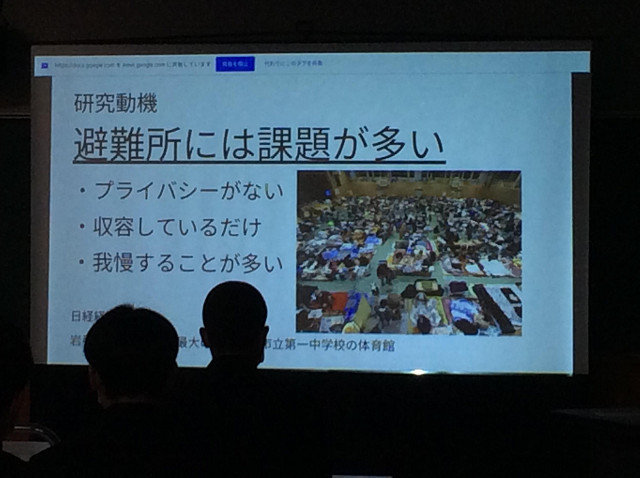

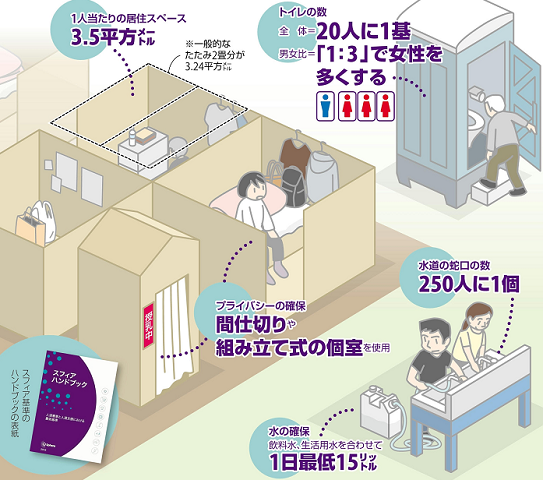

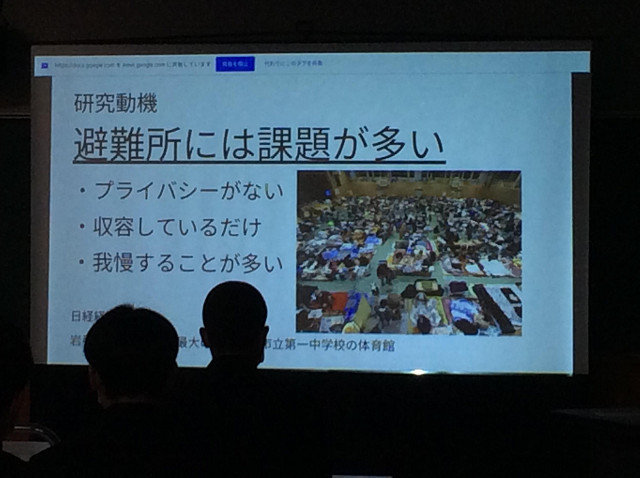

今朝の高知新聞の社説では、政府が災害時の避難所運営に関する自治体向け指針を改定し、確保すべきトイレの数や被災者1人当たりの専有面積に国際基準(スフィア基準)を反映させ、避難所環境の抜本的改善に取り組むことが取り上げられていました。

今朝の高知新聞の社説では、政府が災害時の避難所運営に関する自治体向け指針を改定し、確保すべきトイレの数や被災者1人当たりの専有面積に国際基準(スフィア基準)を反映させ、避難所環境の抜本的改善に取り組むことが取り上げられていました。

改定指針では、具体的な数値目標として、トイレの数は、災害の発生当初から50人に1個用意し、一定期間経過した後は20人に1個、女性用は男性用の3倍にするよう求めています。

また、専有面積については、1人当たり最低3.5平方メートル(2畳程度)と定め、生活空間を確保するため間仕切りの備蓄も求めています。

このほか、仮設入浴施設の設置基準や、キッチンカーなどによる温かい食事の提供方法も例示しています。

避難所環境は、大規模災害のたびに改善が図られてきましたが、国は高齢者への配慮などを示した運営ガイドラインを策定し、被災地の要望を待たずに物資を送る「プッシュ型支援」なども進めているというが、道路が寸断されたりしたときに、届くのかとの心配はなかなか解消しません。

2016年の熊本地震では、災害関連死は熊本県で直接死の4倍超に上り、能登地震でも災害関連死は247人となり、直接死228人を上回っています。

高知県では、来年度からの南海トラフ地震対策行動計画に避難所の環境整備を重点課題として位置付けるとしているが、私が、高知県でもスフィア基準に基いた避難所環境の整備を求めたのは平成30年の議会質問で、県議会では初めての質問でした。

その二年後にも本気で避難所環境の整備を求めたものでしたが、いくつかの災害を体験してやっと追いついてきたとの感がしています。

| 12月12日「『特定利用港湾』指定同意撤回を求めて」 |

政府が防衛力強化のため整備する「特定利用港湾」について、「郷土の軍事化に反対する県連絡会」で取り組んできた県内3港の指定に対する県の同意撤回を求める請願と9989人分の署名を加藤県議会議長に、昨日提出しました。

政府が防衛力強化のため整備する「特定利用港湾」について、「郷土の軍事化に反対する県連絡会」で取り組んできた県内3港の指定に対する県の同意撤回を求める請願と9989人分の署名を加藤県議会議長に、昨日提出しました。

県民の会では、共産党会派の皆さんとともに紹介議員となっています。

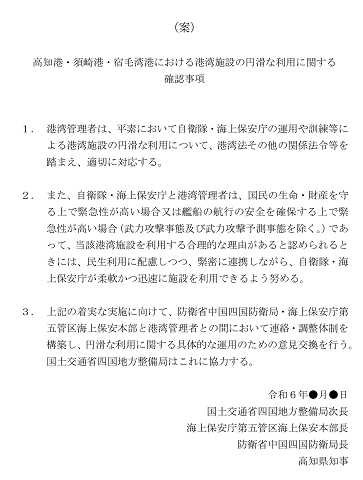

請願書は下記の通りです。

「特定利用港湾」指定同意の撤回について

請願の趣旨及び理由

この度の請願は、国からの要請に応じ、本年3月 22日 に高知県が高知港、須崎港及び宿毛湾港の「特定利用港湾」指定を受け入れたことについて、高知県議会として県民の生命等の安全をはかる立場から、指定同意撤回を高知県に求めることを請願するものです。

あわせて、高知県民の皆さんから「特定利用港湾」指定受け入れの撤回を求める請願署名10,023筆 を提出いたします。

「特定利用港湾」については、平時から有事へと切れ目のない利活用が想定されており、本年10月 23日 から11月 1日 まで行われた日米合同軍事演習(キーンソード25)で

は、いくつかの特定利用空港が使用されました。

米国のシンクタンクCSIS(戦略国際問題研究所)の国際安全保障プログラム報告書「次の大戦の最初の戦い一中国による台湾進攻を想定したウォーゲーム」には「空軍機を民間空港に分散させることで、中国が攻撃しなければならない駐機場を大幅に拡大し、日米の損失を軽減することができる」としています。これは、港湾も同様で沖縄だけでない軍事基地化とその拡大で、長期戦・継戦能力の強化をめざしているものです。

国際人道法といわれるジュネーブ条約第1追加議定書では、民間施設(空港、港湾など)を軍隊が攻撃することは許されていません。しかし、その民間施設を自衛隊等が使用するということは、軍事施設であるとみなされ、攻撃対象としてその施設や周辺の民間人の生命を危険にさらすことにもつながりかねません。「特定利用港湾」高知県版Q&Aでは、Q9において特定利用港湾に指定されることが「リスクの軽減に寄与するのではないか」としていますが、逆にいざ有事となれば真っ先に攻撃対象になりかねず、高知県の認識はまことに甘いといわざるを得ません。歴史的にもアジア太平洋戦争で旧日本軍が真っ先に攻撃したのは、真珠湾、シンガポール、香港、フィリピン、ダーウィンなどの空港・港湾でした。

さらに、「存立危機事態」や「重要影響事態」などいわゆる「グレーゾーン事態」にも利用されるものであり、周辺の高知県民の生命・財産が危険にさらされる危険性は高くなります。

「特定利用空港・港湾」は、現在10道県28か所が指定されていますが、軍事基地強化が急速に進む沖縄県では「沖縄戦がまた起きるのではないか」との県民の不安から指定に慎重な対応がなされています。

高知県議会におかれては、この請願の趣旨を十分にお考えいただいて、指定同意の撤回を高知県に求めていただきますようお願い申し上げます。

請願の項目

「特定利用港湾」指定同意の撤回を高知県に求めること

|

| 12月10日「都市計画道路はりまや一宮線の開通後の検証を」 |

希少生物の保存や歴史的景観の保全を巡り、2011~20年に工事が中断した高知市中心部の都市計画道路「はりまや町一宮線」(はりまや工区)の拡幅工事が進み、来年3月にも4車線で開通する見通しになったことについて、12月2日付けの高知新聞記事が報じていました。

しかし、記事によるとその過程において、隣接する新堀川にすむシオマネキやトビハゼなどの希少生物は保存されたものの、アカメの稚魚などのすみかだった水草のコアマモは移植により消滅し、回復しておらず、高知県の事業費は検討段階から1.5倍以上の61億3千万円に膨らんでいることも明らかにしています。

2020年9月定例会で、議題となったこの路線の事業費がこれまでの公表額38.7億円に対して今回の見込み額が53.8億円と1.4倍にもなっていたことについて、委員会審査で指摘したことがありました。

当時、都市計画課によると平成29年度に事業費を積算した際に、労務単価について平成22年単価を29年単価と誤認し算定した事によって道路本体の工事費が約9億9千万円の大幅増となったことや専門家からの意見を踏まえて石垣保存の工法や干潟の造成作業を追加したほか消費増税分などで約5億2千万円が積み上がったことなどによるとされていました。

今回は1.5倍以上の61億3千万円に膨らんでいることも含めて、開通後には、この都市計画道路の功罪について検証する必要があるのではないかと思っています。

| 12月9日「能登地震からの最後の警告を突きつけられる島根原発再稼働」 |

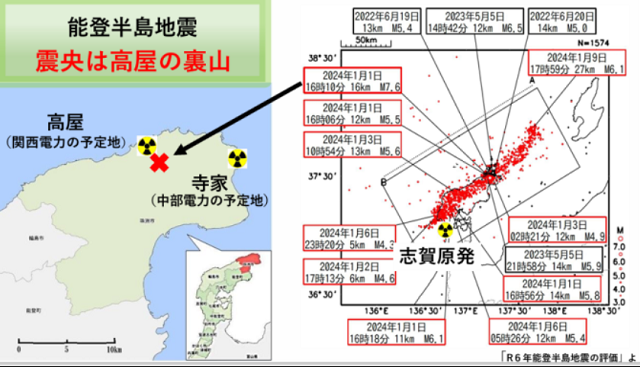

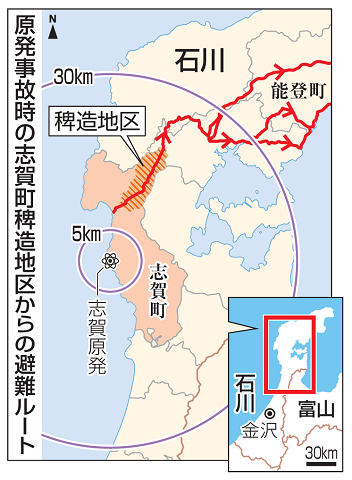

全国で唯一、県庁所在地に立地し、半径30キロ圏に全国で3番目に多い約45万人を抱え、避難計画の実効性など稼働後も課題が山積している中国電力島根原発2号機が7日、12年11カ月ぶりに再稼働しました。

全国で唯一、県庁所在地に立地し、半径30キロ圏に全国で3番目に多い約45万人を抱え、避難計画の実効性など稼働後も課題が山積している中国電力島根原発2号機が7日、12年11カ月ぶりに再稼働しました。

島根原発2号機は2011年3月に事故を起こした東京電力福島第1原発と同じ沸騰水型で同型の再稼働は東北電力女川原発2号機(宮城県)に次いで2基目で、福島事故後、国内で再稼働した原発は8原発14基となります。

島根県は12年に全国に先駆けて広域避難計画を策定し、訓練を重ね、見直してきたが、自力で避難が難しい要支援者約5万7千人への対応など課題は多いと言われているが、能登半島地震を見たら自力避難が困難な方だけでなく45万人の避難がいかに現実性がないか自覚するべきではないでしょうか。

中電は13年12月、2号機の新規制基準適合性審査を規制委に申請してから、島根原発の南約2キロを走る「宍道断層」の長さ評価が申請時の全長約22キロから約39キロに延びるなど合格まで7年9カ月を要しました。

安全対策で基準地震動(耐震設計の目安となる揺れ)を820ガルに設定し、海抜15メートルの防波壁を建設したり、電源や冷却手段も多様化し、原発全体の安全対策工事費は現時点で約9千億円に上っています。

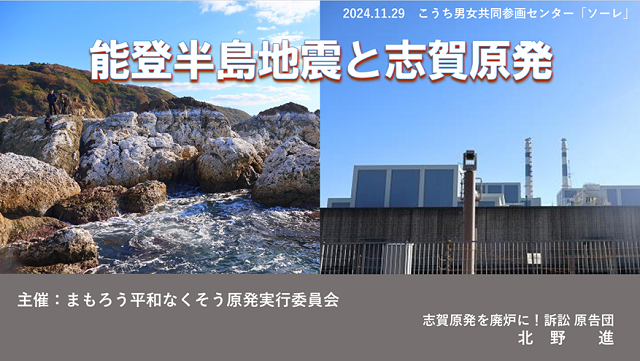

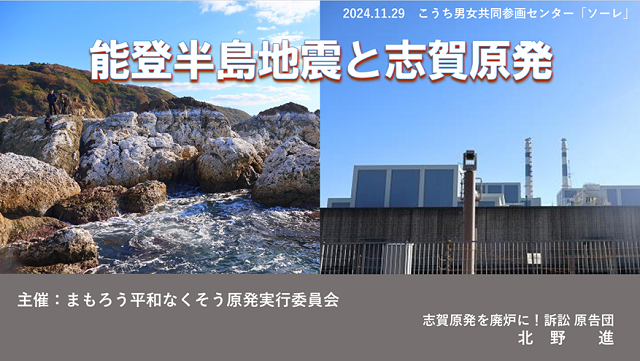

11月29日に、志賀原発差し止め訴訟原告団長の北野進さんのお話を聞かせて頂いたが、北野さんたちが高屋・寺家という群発地震の巣の中に予定されていた珠洲原発を泊めてくれた闘いがあったこと。

一企業の、電気を生み出す一手段に過ぎない原発のために、多くの住民の命や暮らしが危険に晒され続け、数十万人の避難計画が必要な原発って本当に必要なのか?

日本海が放射能汚染の海になり、仮に避難できたとしても、財産を奪われ、ふるさとを追われることを繰り返すのかと「最後の警告」を突きつけられているだけに、島根原発の再稼働は撤回すべきではないかと思うばかりです。

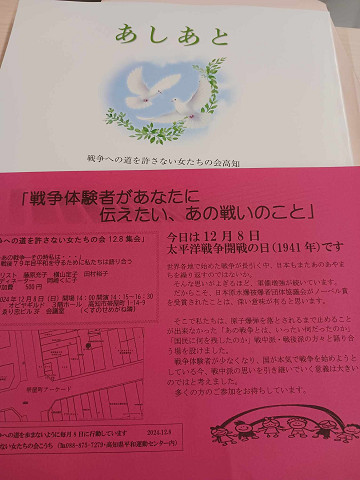

| 12月8日「12.8集会「―あの戦争―その時私は・・・」」 |

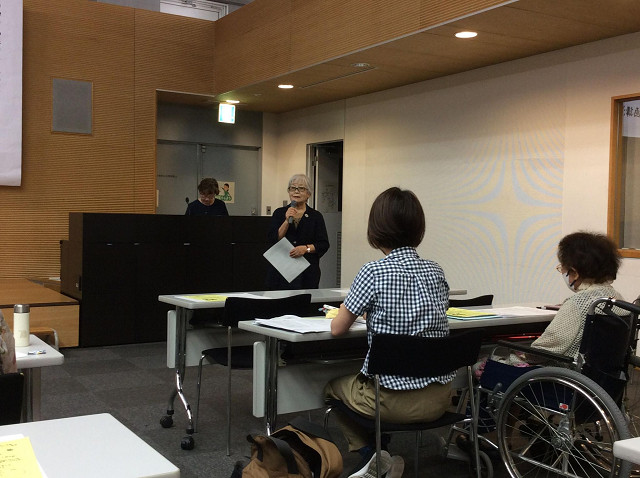

今年も戦争への道を許さない女たちの会12.8集会が開催されました。

ガザでのジェノサイドをはじめ世界各地の戦争が長引く中、日本原水爆被爆者団体協議会がノーベル平和賞を受賞された今年、大いに考えさせられる12.8集会でした。

今年の12.8集会は、「―あの戦争―その時私は・・・」原子爆弾を落とされるまで止めることができなかったあの戦争とは一体何だったのか、戦中派・戦後派の方々が多いに語ってくれました。

藤原充子さん95歳、横山定子さん90歳、田村裕子さん79歳が、それぞれに開戦の時、高知大空襲、敗戦の時、戦後をどう考え、生きたかその思いを聞かせてくれました。

その思いを実践し続けて来られた家族や仲間の支えがあった労働運動や平和運動の大切さ。

そして、戦争体験者が少なくなり、国が本気で戦争を始めようとしている今、引き継いでもらいたい「戦争は絶対いや、繰り返してはだめ」との思いを広げ、声を大にして言える子どもたちを育ててくれることが求められている中で、私たちには語りつなぐ責任がある。

「もっとたくさんの人を集めて、こんな大事な話を聞かさんといかん」とお怒りの98歳松﨑敦子先生のお言葉や「戦争が絶対嫌だか10人の仲間とともに参加した」という80歳の高知県日中友好中国帰国者の会会長中野ミツヨさんの思いも受け止めて、参加者で集会宣言を確認して、終えました。

会場近くの中央公園では、戦争こそ最大の人権侵害と言われる中、その人権尊重が呼びかけられる第26回人権啓発フェスティバル「ここるんフェスタ」が開催されていました。

更新が滞っていたことから、心配のご連絡なども頂き、ありがとうございました。

更新が滞っていたことから、心配のご連絡なども頂き、ありがとうございました。

インフルエンザに感染したため二日ほど寝込んでおり、今日から復帰しました。

38度5分の高熱に悩まされましたが、医療機関で処方頂いた薬を服用し、やっとしのぎました。

今日は、早朝交通安全指導は休ませて頂きましたが、12月定例会開会日に出席し、議会中の対応などに奔走してきました。

たった二日間の療養でも、これほど自分の中で停滞すると、やっぱりなかなか休めないんですよね。

今夜から、何日かは、夜の予定はキャンセルさせて頂くことになりますが、申し訳ありません。

| 12月3日「お国好みの自治体でなく、地域本位に考える自治体に」 |

12月1日には、地域の総合防災訓練が終わるやいなや、事務所で高知県自治研究センターのセミナー「日本の等身大の姿を見つめる④“行き過ぎた一極集中からの転換”」にオンライン参加し、片山善博(大正大学公共政策学科教授

兼 地域構想研究所長)さんの講演を聞かせて頂きました。

12月1日には、地域の総合防災訓練が終わるやいなや、事務所で高知県自治研究センターのセミナー「日本の等身大の姿を見つめる④“行き過ぎた一極集中からの転換”」にオンライン参加し、片山善博(大正大学公共政策学科教授

兼 地域構想研究所長)さんの講演を聞かせて頂きました。

講師からは、地方から首都圏へ、人も財も権限などの全てが吸い寄せられている中で、「東京圏と地方圏の現状」「これまでの地方創生をふりかえる」「人口減少社会にどう対処するか」「鍵になる生産性向上」「DXによる社会変革」「地域本位に考える力と真の地方創生」などに関してお話し頂いたり、さらにインタビューやフロアとの質疑応答で議論が深められました。

私にとって内容のポイントになる点として受け止めたことを、書き記しておきたいと思います。

いずれにしても、自治体が国の言いなりになるのではなく、まずは自分たちの地域にとって何がいちばん大事か、地域本位に考え、施策を進めていくことの重要性が訴えられていたと思います。

▼国ばかりに頼らない。頼っていた面を軌道修正することも必要だし、その際には地元の大学の知見も必要。

▼これまでの地方創生はどうだったのか。肝心の地方が真剣にな考えていなかったのでは、自治体毎に総合戦略を策定したが、8割近くが東京のコンサルに丸投げだった。どこの自治体も人口減少を横ばいにするためには、移住や観光振興など金太郎飴で、政府も早く提出せよとの無言の圧力をかけていたが、本来は自治体が自分たちで十分考えて下さいというべきだった。

▼移住促進は、人とカネをかけて奪い合っているものだ。地方創生2.0は「奪い合い」は止めた方が良い。安倍政権が2015年に統一地方選挙に向けて、地方創生の予算もプレミアム商品券など本来の趣旨と違ったよこしまな使い方がされるなど効果が上がらなかった。

▼人口は当面の間、減少することを前提に考えなければならない。将来の働き手が減少する中で、税収が減ったり、教育など公共サービスが後退したり、年金・医療・介護が危うくなる中で、働き手を確保しなければならない。外国人を実習生であれ労働者として迎え入れるのであれば、権利保障もキチンとすべき。それでも、働き手が十分確保できないとすれば、一人ひとりがこれまで以上に自分の能力を発揮できるような環境にして、生産性を高めることが求められる。

▼自治体の「国の言うことは聞く」というスタンスを「国の言うことも聞く」という方向に転換すべきでは。知事の当時の2005年に国から職員定数5%削減などの集中改革プランを実施せよとの指示があったが、普段から適正な定員管理をしているからと、聞かなかった。地方に魅力ある仕事を作り出し、何が自分たちの地域にとっていいのかをしっかり考えることが必要。「あなた(国)好みになる」という奥村ちよ的自治体はやめ、「地域本位に考える力と真の地方創生」が求められている。

▼地方自治法改悪は、国の言うコロナ禍の対応を理由ににしても、国自体の対応に誤りも多く、立法事実が説明できない。早いうちに、法律を改正して条文を取り除けばよい。

▼ふるさと納税は、以前から批判してきたが、税金の奪い合いであり、正当な流通も乱すものであるので、止めた方が良いと思っている。

▼「合区」問題は、各県に1名は保障し、人口の増えた県に定数を上積みしていくなど法律で改正できることはあるはず。

▼国からの指示に従わないリスクは、議会などから批判されることを恐れているだけで、特にリスクがあるわけではない。

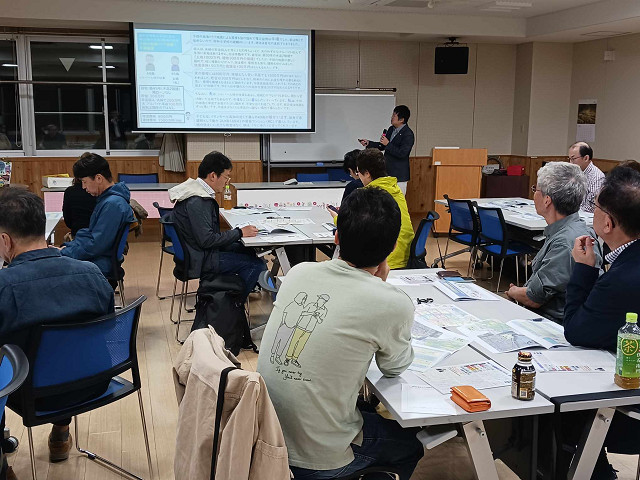

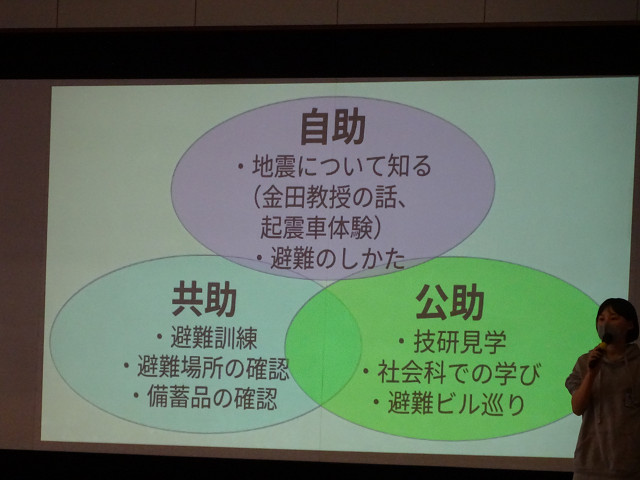

今日は、朝8時前から二葉町・若松町・中宝永町・下知総合防災訓練の準備に始まり、「たいさく君」と「ヘルパちゃん」の着ぐるみが出迎える中、9時避難開始。

10時からは4階多目的ホールでのシェイクアウト訓練、すずめ共同作業所所長から地域交流祭り等のお話、避難所運営の問題点をテーマに防災寸劇、昭和小5年生の防災学習研究発表、防災紙芝居朗読、段ボールベッド(4種類)組立て訓練などを開催し、避難者の皆さんにも参加して頂きました。

私は、この4階でのメニューの進行役をしながら、防災寸劇では避難所運営委員長役を仰せつかい出演させて頂きました。

皆さん、それぞれに協力いただき、可能なものは体験もして頂きました。

さらに、下知消防分団による屋上ドローン撮影で、4階のモニターを見ながら、上空からの下知地区の様子を国見分団長から説明してもらいました。

昭和小5年生は、今年の研究テーマに8月の「臨時情報」を取り上げるなどの頑張りに皆さんから大きな拍手がありました。

今年の炊き出しおにぎりとシチューは、誰もが絶賛。さらには食後には、ピースウインズジャパンさん提供の東ティモールコーヒーと毎年提供頂く地元の老舗西川屋さんの銘菓が振る舞われました。

誰もが避難したくなる避難所となるためにも、訓練の積み重ねで、避難者のニーズに応えられるようになるといいかなと思います。

10時段階で集計した避難者137名を高知市の災害対策本部に報告しましたが、運営スタッフで受付ができなかった方もおられるかと思いますので、昨年同様150人以上の参加はあったかと思われます。

先週のマンション防災避難訓練、そして今日の総合防災訓練、さらには来年2月8日昭和小防災オープンデーへと地域住民のコミュニティ防災の取り組みは続きます。

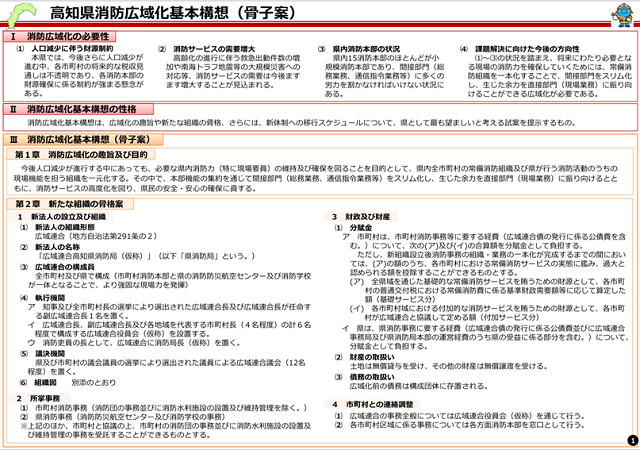

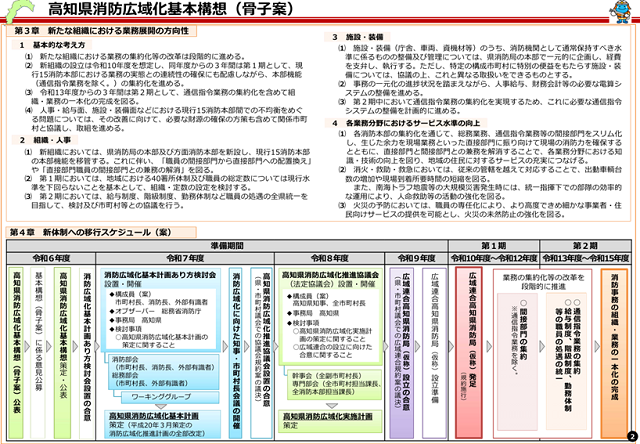

| 11月30日「県一消防広域化基本構想骨子案公表さる」 |

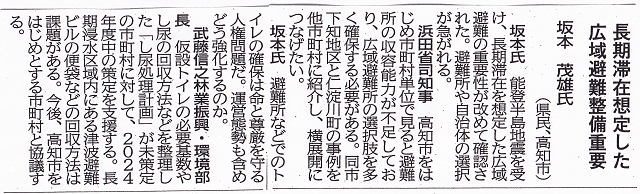

先の9月県議会定例会で、浜田知事が消防の県一広域化を目指す方針を表明され、私も一問一答で県の姿勢について質問したことでした。

知事は「基本構想として、県の試案としてお示しする。その過程でも、御意見は幅広くお聞きした上で、年度内には、県としての試案としての基本構想を策定し、お示しすることにしたい。」との回答を踏まえて、叩き台となる「消防広域化基本構想骨子案」として、昨日示しました。

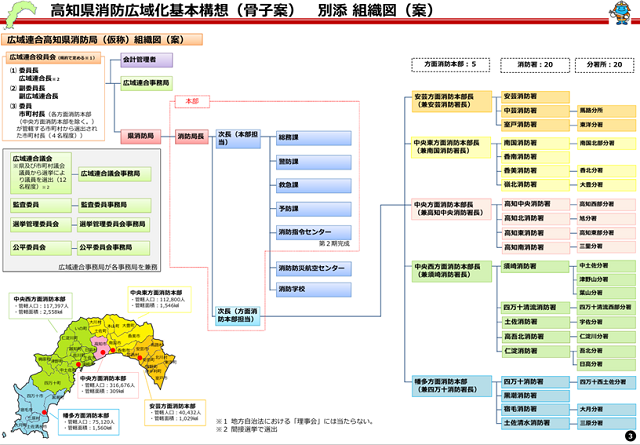

「消防広域化の趣旨及び目的」は、「今後人口減少が進行する中にあっても、必要な県内消防力(特に現場要員)の維持及び確保を図ることを目的として、県内全市町村の常備消防組織及び県が行う消防活動のうちの現場機能を担う組織を一元化する。その中で、本部機能の集約を通じて間接部門(総務業務、通信指令業務等)をスリム化し、生じた余力を直接部門(現場業務)に振り向けるとともに、消防サービスの高度化を図り、県民の安全・安心の確保に資する」というものです。

そのための組織としての広域連合は、県と34市町村で組織され、1カ所の本部(設置場所未定)に加え、市町村や現場と本部のつなぎ役となる中核署「方面本部」を、「幡多(四万十市)」「中央西(須崎市)」「中央(高知市)」「中央東(南国市)」「安芸(安芸市)」の5エリアごとに設置するとされています。

各20ある消防署と分署は維持しつつ、2028年度に広域連合高知県消防局(仮称)を立ち上げ、給与制度なども統一し、33年度までに通信指令などの機能を一元化することとしていますが、現場の消防力を担う職員の処遇議論は後回しとなっており、このような「新体制への移行スケジュール(案)」で良いのかと疑問を持たざるをえません。

県は公表した昨日から1月6日まで基本構想案のパブリックコメント(意見公募)を実施した上で、構想を正式策定するというが、これも拙速ではないかとの声もあります。

各消防本部や市町村長、住民の意見を丁寧に聞きながら進めるというが、現場の消防力を担い、隊員の士気に影響することからも職員の生の声を聞きながら進めて頂きたいものです。

これまで、中央公園で開催してきた「まもろう平和・なくそう原発ACT10inこうち」が明日11月30日に迫ってきました。

これまで、中央公園で開催してきた「まもろう平和・なくそう原発ACT10inこうち」が明日11月30日に迫ってきました。

「地震は止められない 原発と戦争は止められる!」をスローガンに9時15分中央公園北口集合でデモ行進の後、10時から中央公園で開催します。

ステージでのいろんな催しやブースが出展されています。

また、前日の今夜には志賀原発差し止め訴訟原告団長の北野進さんをお招きして講演会も行います。

「珠洲原発が建設されていたら・・・」「珠洲原発 地震と原発も争点」「志賀原発反対運動の歴史」「能登半島地震と志賀原発への影響」「複合災害で避難はできない」などについて、今回の能登半島地震が、原発災害への最後の警告であることをお話し頂きます。

ぜひ、皆さんどちらもご参加ください。

| 11月28日「阪神淡路・東日本大震災復興事業の教訓を能登・南海トラフに活かして」 |

来年1月17日で、阪神淡路大震災から30年を迎えるが、地震と火災で壊滅状態となった「新長田駅南地区市街地再開発事業」という、ようやく完了した神戸市の巨大復興事業から教訓をくみとり、今後にどう生かしていくかが改めて問われようとしています。

市は事業を検証し、21年に報告書を公表し、耐震・耐火策が充実し、人口が増えたことで「事業目的はおおむね達成」との基本認識を示したというが、5年前に新長田駅周辺を訪ね、「兵庫県震災復興研究センター」出口事務局長にお話を伺い、現地を視察した時からそのようなことは言えないものだと感じていました。

出口さんは、「復興災害をもたらした要因には2つのものがあり、1つは復興に名を借りた便乗型開発事業の側面であり、もう1つは復興プログラムの貧困さ、非人間性、非民主性、官僚制、後進性であった。」と指摘されていました。

さらに、お会いした商店街の皆さんは、「高い管理費、高い固定資産税、そして借金返済」という三重苦の負担にあえぎながら、「コストのかかる街」で営みを続けられていますが、「活性化(にぎわいづくり)の課題」と「まちの正常化・あたりまえの街にするという課題」を克服することが求められているとのことで、神戸市の言う「達成した事業目的」とは、一体何だったのかと言わざるをえません。

そして、東日本大震災で被災された石巻市雄勝地区の阿部晃成(現金沢大学・能登官民連携復興センター)のお話を昨年もお聞かせ頂いたり、「検証なき復興フェードアウトに抗して」という東日本大震災の復興事業の検証講演動画を見せて頂いたりする中で、東日本大震災においても復興事業の検証にもとづいた教訓も共有しておかなければなりません。

総延長433km、1兆3621億円を費やした防潮堤の背後には人家のない荒地も目立つ地域が多くあり、1区画当り最大1.9億円,平均6700万円を費やしながら対象世帯の1/3の参加にとどまった防災集団移転事業では、移転元跡地利用は進まず、未だ30%が未利用地が残っています。

大船渡市や七ヶ浜町の差込式防集など、事業費を抑えながらコミュニティに配慮した優れた事例は評価すべきですが、全体像は生活再建を置き去りにした巨大土木事業の推進だったと言わざるをえない復興事業について、退任した遠藤宮城県副知事は,臆面もなく,「住民合意の軽視が過剰スペックとなり,モラルハザードを生んだ」と述懐したという報告に驚かざるをえません。

これから能登半島地震の復興事業が進められることになりますし、私たち高知では事前復興議論が進められることになりますが、復興事業がもたらした災害ともいえる弊害を教訓として学びながら、今後に生かしていくことが求められるのではないでしょうか。

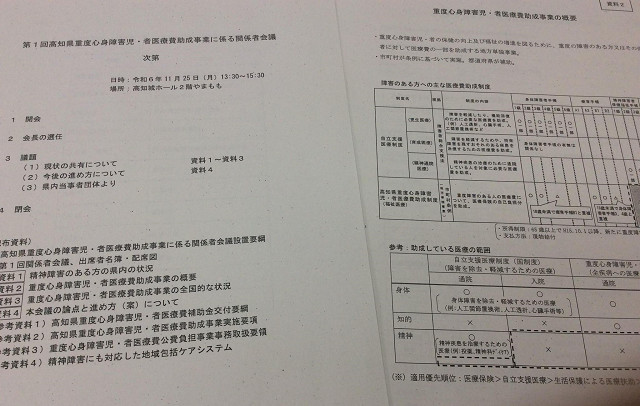

| 11月26日「県内精神障碍者の医療費助成へ『等級の壁のない対象拡大』『早期実施』を求めて」 |

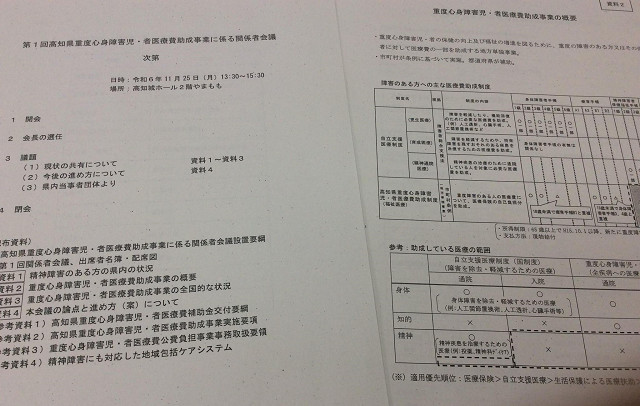

昨日、「第1回高知県重度心身障害児・者医療費助成事業に係る関係者会議」が開催されましたので、傍聴してきました。

昨日、「第1回高知県重度心身障害児・者医療費助成事業に係る関係者会議」が開催されましたので、傍聴してきました。

高知県の精神障害者に対する医療費助成については、精神疾患を原因とする通院のみで、他の疾患や入院は自己負担で、当事者や家族の不安の解消の求めに応えていく必要がありました。

そこで、6月定例会で県民の会の同僚議員の岡田議員がその対象拡大を求める質問をし、県内の精神障害者の親でつくる「高知はっさくの会」(東岡美佳会長)の皆さんとともに、署名活動に取り組んだうえで、県に対しては約1万3千筆の署名を子ども福祉政策部長に提出し、助成創設を求めてきました。

部長は、「知事とも話して判断したい」と踏み込んだ考えも示されていましたが、9月定例会では、知事が「対象とする障害の程度や財政負担の規模などを、1年程度かけて検討を深める」と答弁をしてきた経過を踏まえて、今回「高知県重度心身障害児・者医療費助成事業」の対象に精神障害者を加えることを検討するにあたり、事業の実施主体である市町村をはじめ、福祉、医療、当事者家族など精神障害の関係者から幅広く意見を聞くための関係者会議が開催されました。

県からは、「現状の共有」「今後の進め方」が報告されるとともに、県内当事者団体として「はっさくの会」より当事者や家族の窮状が訴えられました。

県内では全市町村が、県の補助を受け「重度心身障害児・者医療費助成制度」を導入し、重度の身体障害者と知的障害者はあらゆる疾患での通院・入院に助成があり、医療費の自己負担はないが、精神障害者は対象外になっています。

それゆえのご苦労について、関係者会議と言いながらも、十分に認知していなかったり、あまり深刻に受け止められていなかったのかなという感じがしました。

事前の意向調査では、県が補助制度を導入した場合の助成については、8割の自治体が積極的な回答をしているものの、制度化による自治体の財政負担を心配したり、対象とする障害の程度や他の障害の医療費の助成制度とのバランスなど検討が必要な課題についても多くの回答が寄せられていましたし、会議でも意見が出されていました。

今後、課題については検討し、県は助成対象となる障害の程度や医療の範囲、所得制限について協議を進め、2026年度の実施を目指すとのことです。

「等級の壁は取り除く対象拡大」と「できるだけ早期実施を」との思いの強い当事者・家族の皆さんは、昨日の議論を忸怩たる思いで聞かれていたのではないかと思わざるをえない関係者会議だったように思えてなりませんでした。

この会での当事者の皆さんの思いを受け止めた議論となるよう注視していきたいものです。

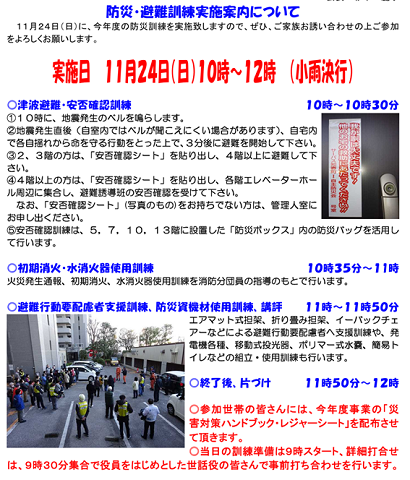

| 11月24日「寒風の中でマンション防災・避難訓練」 |

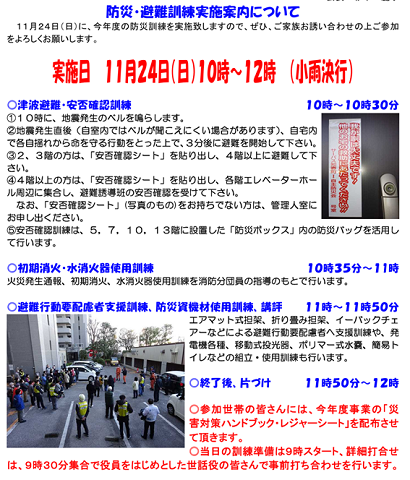

今日は、今年度のマンション防災・避難訓練を行いました。

昨年と同様の「津波避難・安否確認訓練」「初期消火・水消火器使用訓練」「防災資機材使用訓練」を行いましたが、最初の避難・安否確認訓練では「安否確認シート」を貼り出し4階以上に避難して頂く行動の確認がされた方が54世帯で、当初から予定があり参加できないという申し出があった方を除いて6割ほどの確認率で、全体で確認し終えたのは、避難を開始し始めてから30分近くかかりました。

避難・安否確認訓練の終了後には、6階の一室から出火したという想定で火災発生通報、初期消火、水消火器使用訓練も行いました。

この段階では、結構な強風が吹いて寒くて参加を遠慮される高齢者の方もいて、参加者は30人ほどになっていましたが、可能な皆さんに水消火器の体験をして頂きました。

最後の防災資機材使用訓練については、風も強く簡易トイレのカバーも倒れてしまう状況で、寒くなっていたので、組み立てたり稼働させたりしたもの以外は、使い方の説明などを行って終えました。

皆さんに披露した資機材は、エアマット式担架、折り畳み担架、イーバックチェアーなど避難行動要配慮者支援用の資機材や、発電機各種、移動式投光器、救助ボート、簡易トイレなどの組立を行いました。

ポリマー式水嚢は、リユースができるということでしたが、リユースするためには長時間水に浸す必要があることも分かりました。

最後に、参加世帯の皆さんには、「災害対策ハンドブック・レジャーシート」を配布させて頂き、世話役の皆さんが残って片付けなどもスムーズに行って頂きました。

また、男性の世話役さんが少なかったことから下知地区減災連絡会のメンバーにもお手伝い頂き、感謝しています。

日陰で、風が強く寒い中での訓練でしたので、残念ながら参加者が例年より少かったのですが、参加申し出のあった避難行動要支援者の方との事前打合せで、日頃から使用していない救助用具での救出訓練は不安に感じられていて、個別避難計画の中でご本人と話し合っていく必要性を感じたことや、世話役を自主的に申し出て頂いた方と同じフロアーのベテランスタッフの方が訓練を通じて仲良くなられたことなどは、訓練を行ったからこその成果だったと思います。

少しずつ若い世代の方も参加頂いているところに今後も期待したいところです。

終了してから、役員の方に同乗させて頂いて、三里消防署まで水消火器を返還して、食事をするまもなく、オンラインで災害ケースマネジメント構想会議に参加しました。

ここでも新たな学びをさせて頂いています。

| 11月23日「日々の取り組みで「我が事」だけでなく「我われ事化」へ」 |

先週の土曜日もある集会の講師を行い、そのための資料づくりに追われていたが、今週は3日間の県外視察をはさんで、今日の平和運動センターピースセミナーの講師そして明日は、マンション防災会の訓練と準備に追われた日々が続いています。

先週の土曜日もある集会の講師を行い、そのための資料づくりに追われていたが、今週は3日間の県外視察をはさんで、今日の平和運動センターピースセミナーの講師そして明日は、マンション防災会の訓練と準備に追われた日々が続いています。

明日、訓練が終わったら12月議会の準備にも取り掛かります。

正直一日ゆっくりしたいとの思いで、今日もスタートしました。

まずは、午後の講演で、しっかりと伝えたいことが伝えられれて、明日の訓練で少しでも減災への備えを「我が事」だけでなく「我われ事化」できればと思います。

| 11月22日「台湾有事と向き合う石垣の特定利用空港・港湾施設でも国の対応は」 |

11月18日から、県民の会で2泊3日の行政視察に行ってきました。

今回の調査目的としては、台湾有事と向き合わざるをえない沖縄県、八重山諸島に位置する石垣市、竹富町で、本県でも受け入れた特定利用港湾指定の位置づけなどについて、聞き取りをすることでした。

初日は石垣市にある沖縄県庁八重山合同庁舎で、沖縄本島の県庁港湾課・空港課、基地対策課・防災危機管理課とオンラインによって特定利用空港・港湾、台湾有事等々の意見交換を行わせて頂きました。

二日目の午前中は、石垣市役所で、建設部港湾課から台湾有事等を想定した特定利用港湾対応など、観光文化課から国際観光(クルーズ船・台湾定期船)やオーバーツーリズム、ユニバーサルツーリズム対応などについて聞かせて頂くとともに、特定利用港湾指定で整備を期待されている石垣港を見学させて頂きました。

昼食もそこそこに、昨年整備されたばかりの陸上自衛隊石垣駐屯地周辺まで行き、午後には石垣市内の竹富町役場で、防災危機管理課から地域防災計画・特定利用港湾の対応などについて意見交換をさせて頂きました。

また、最終日は、僅かな時間にも関わらず石垣市議の砥板芳行氏、大道夏代氏、井上美智子氏、田盛英伸氏にお集まりいただき、意見交換をさせて頂きました。

詳細は、改めて報告させて頂きますが、県・市・町の立場や市議会議員さんの率直なご意見を聞かせて頂き、台湾有事と向き合わざるをえない石垣における特定利用空港・港湾への国の対応を知ることができるなど大変有意義な調査となりました。

ご協力いただいた皆様に感謝しかありません。

2023年10月7日以降、ガザへのイスラエルの軍事侵攻とジェノサイドは、停戦を求める国際的な世論に反して、「民族絶滅」政策の様相を示しています。

パレスチナの平和を願う国民有志は、イスラエルによるガザ軍事侵攻とジェノサイドに反対する、日本、そして世界のすべての人々に、ガザ、そして占領下パレスチナで、自由と平等と、尊厳ある生を求めて闘っているパレスチナの人々に対する連帯の思いを込めた、全国一斉凧揚げアクションに賛同して、高知でも今日の午後3時~「パレスチナ連帯凧あげ」が行われました。

バレスチナの人々は凧あげをする伝統があるとのことで、「天井のない監獄」というか今では「天井のない地獄」にいる人々にとっては、平和と自由への希望の象徴なのかもしれないとの主催者の皆さんの思いをのせて老若男女で凧揚げに息を切らしていました。

全国一斉アクションを通して、イスラエルによるジェノサイド下のガザの人々に対する連帯の意志を表明するとともに、イスラエルに即時停戦と、12カ月以内にガザ、東エルサレム、西岸から軍および入植地を撤退させるという国連総会決議の速やかな履行を要求し、そして、日本政府に対しては、日本国憲法の理念に則り、パレスチナの国家承認と平和的解決に尽力するよう求めています。

バレスチナの人々は凧あげをする伝統があるとのことで、「天井のない監獄」というか今では「天井のない地獄」にいる人々にとっては、平和と自由への希望の象徴なのかもしれないとの主催者の皆さんの思いをのせて老若男女で凧揚げに息を切らしていました。

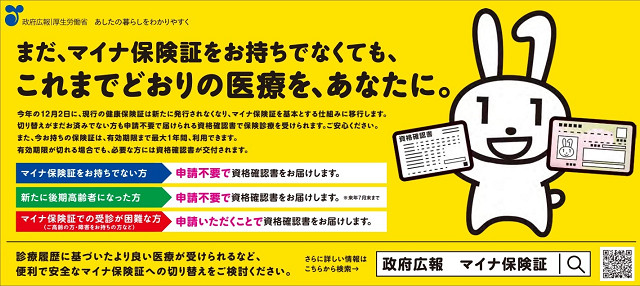

| 11月15日「12月以降も国民の医療を受ける権利が奪われないよう」 |

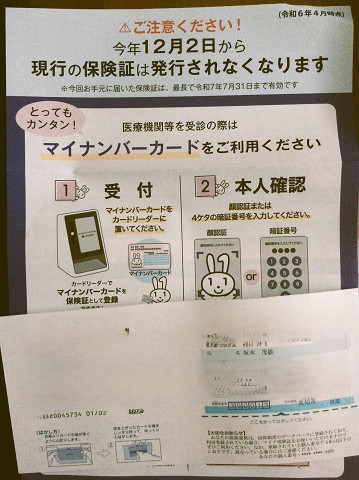

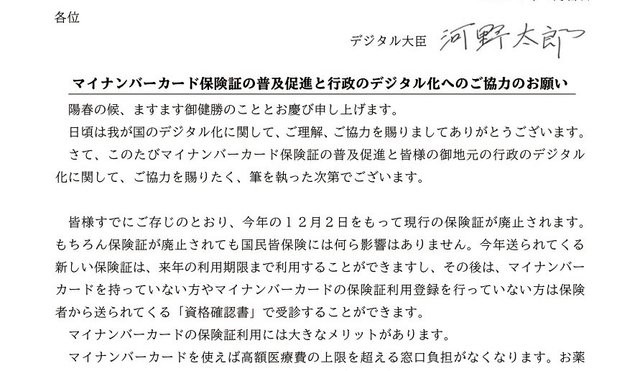

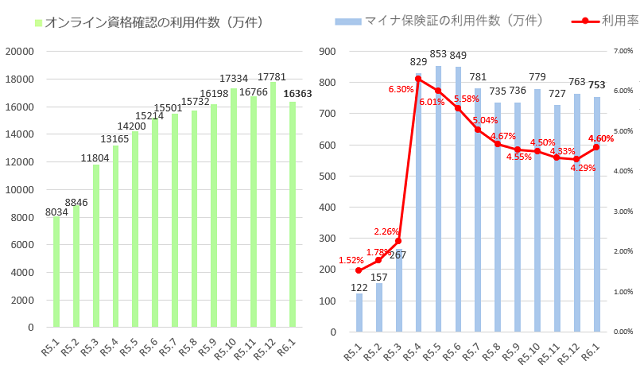

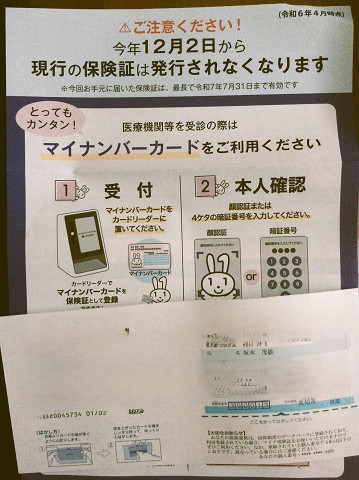

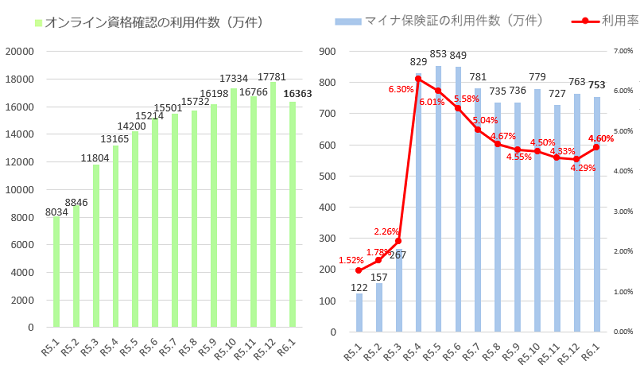

来月2日から、現行の健康保険証の新規発行がなくなり、マイナンバーカードを使う「マイナ保険証」への移行が進められています。

来月2日から、現行の健康保険証の新規発行がなくなり、マイナンバーカードを使う「マイナ保険証」への移行が進められています。

ただ、最近の政府広報は、トーンが変わって「マイナ保険証がなくても医療が受けられる」というメッセージが前面に出ています。

変更の背景には、首相が代わり、マイナ保険証の旗を振っていた河野太郎デジタル相が閣外に去ったことがあると言われるが、それなら始めからそう言えよと言いたくなります。

これまで、マイナ保険証に別人の情報がひもづいたり、病院の窓口で負担割合が誤って表示されたりする事態も重なり、期限を切った「廃止」という強い言葉が、多くの国民に「不安」と「不信」を増幅させ、直近でも、受診者に占めるマイナ保険証の利用率は「13・87%」(9月末現在)に留まっています。

毎日新聞によると、情報システムの専門家でつくる一般社団法人「情報システム学会」の元常務理事で博士(情報管理学)の八木晃二さんは、DXを積極的に推進する立場だが、「マイナ保険証は危険すぎる」と指摘されています。

そして、「国民がマイナ保険証の導入に反対しているのは、今のマイナンバー制度にセキュリティー上の抜け穴があることに多くの国民が気付き許容できないと思っている」からだと言い、加えて、「マイナカードは国民視点、ユーザー視点からの運用設計が欠如している。」とも指摘しています。

結局政府は、つぎはぎの修正を迫られ、12月以降は、現行保険証とほぼ同じ機能の「資格確認書」を発行し、マイナ保険証を持たない人に加え、健康保険証が失効する75歳以上には当面、全員に送るとのことです。

現行保険証の併用に比べ複雑さが増え、新たなトラブルも心配されますが、何より国民の医療を受ける権利が損なわれる事態だけは回避するよう政府は責任ある対応をとらなければなりません。

| 11月13日「『ドン・キホーテ』24時間営業は断念、交通事情はさらに改善を」 |

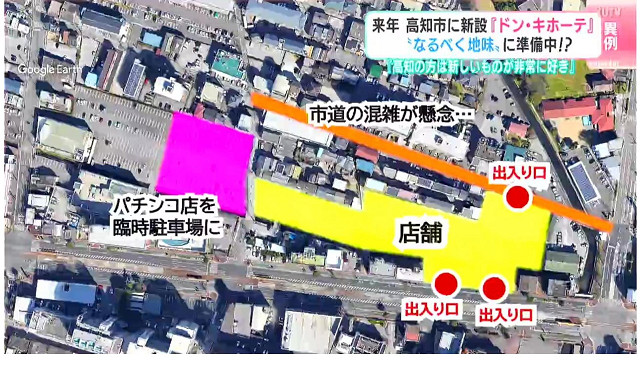

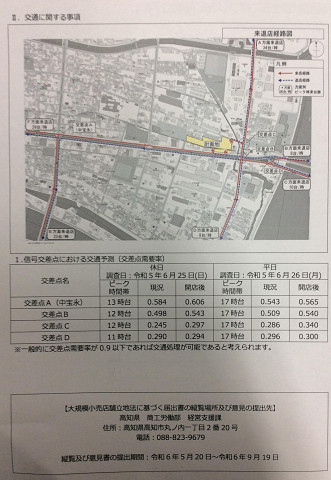

これまでも、機会あるごとに県内初進出のドン・キホーテの地元説明会の課題などについて、お知らせしてきたところですが、昨日、県大規模小売店舗立地審議会で、新店舗「ドン・キホーテ高知店」(仮称)の説明、審査が行われました。

傍聴はしていませんが、報道などによると次の点が明らかになったようです。

計画によると、駐車場243台と駐輪場108台を設けるが、新店舗のオープン日や営業形態について同社広報室は、現時点で開示できる情報はないなどとしており、審議会では営業時間についても審議されなかったようです。

ただし、現状、営業時間を「24時間」で届け出ていますが、審議会後に「24時間営業はしない」方針を明らかにしたようです。

また、店舗用地は国道32号沿いにあり、審議会には地域住民から「大渋滞になり交通事故がおきる危険度が高くなる」などの懸念が寄せられていたことから、委員からは、南側出入口に面する国道の交通量に関して本線を利用する車の列が長くなる可能性が高く、店から1度に出す車の台数を決めたり、公共交通機関を利用して店に来る人を増やすなどの施策を積極的に検討してほしいといった意見も出るなど、交通量や周辺住民の生活に配慮を求める意見が相次いだとのことです。

これに対しドン・キホーテ側の担当者は近隣施設の協力のもと臨時駐車場を設けるほか、看板や路面標示の設置、誘導員による車両誘導を行い混雑解消につとめる予定であると述べ、審議会としては、開店後も検証など行うよう、但し書きをつけた上で県に答申するとのことです。

私たちが、小学校関係者や交通安全関係者とともに、これまでに提出した大規模店舗立地法に基づく意見書の内容を踏まえた対応されている面もありますが、まだ対応して頂きたい面については地域の皆さんとともに、注視していきたいものです。

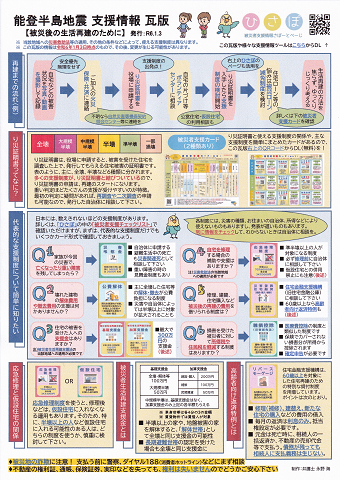

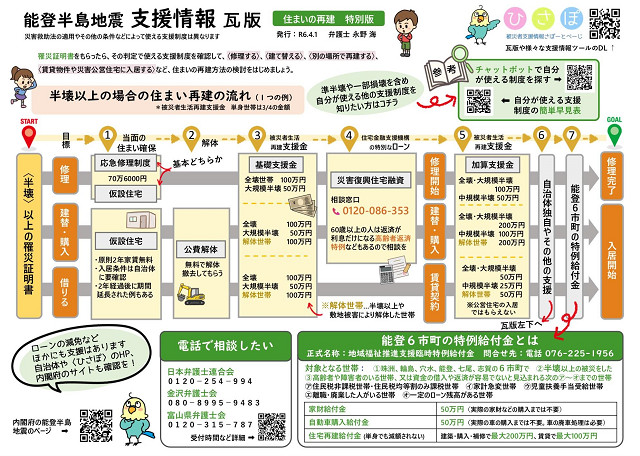

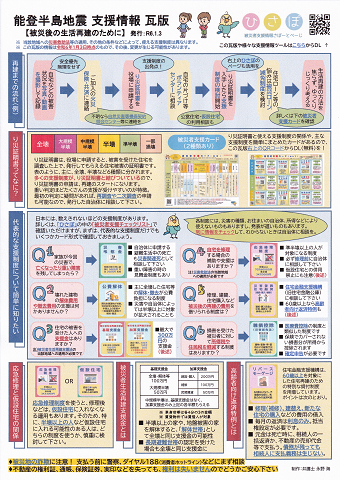

| 11月12日「災害時、支援制度の知識が住まい再建の希望に」 |

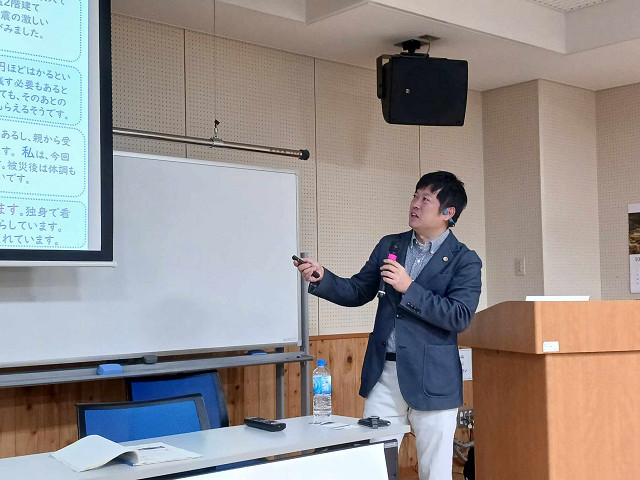

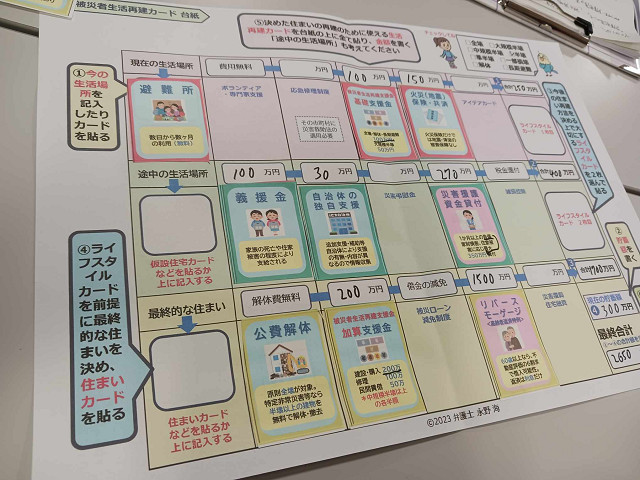

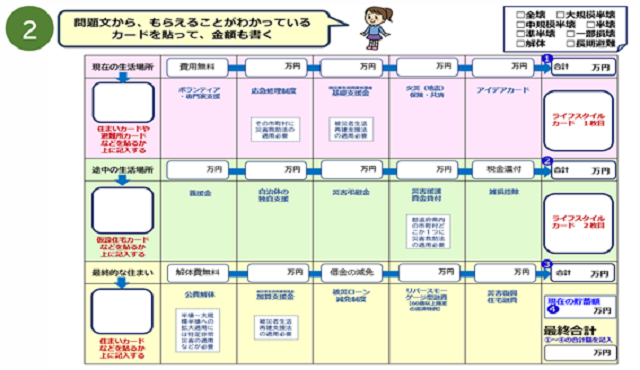

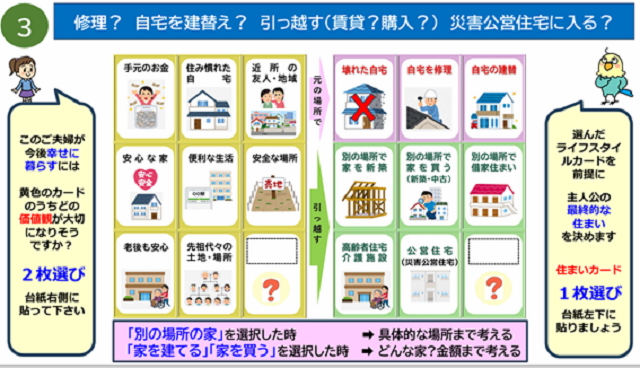

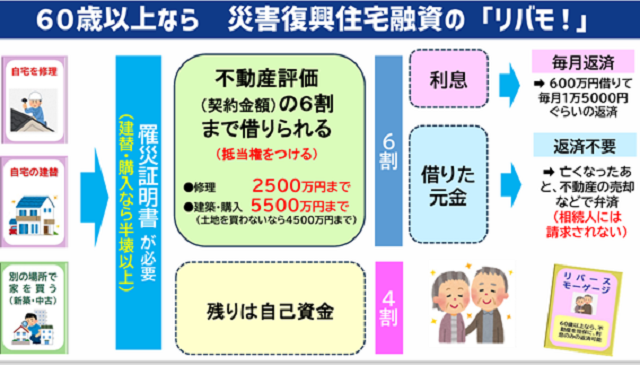

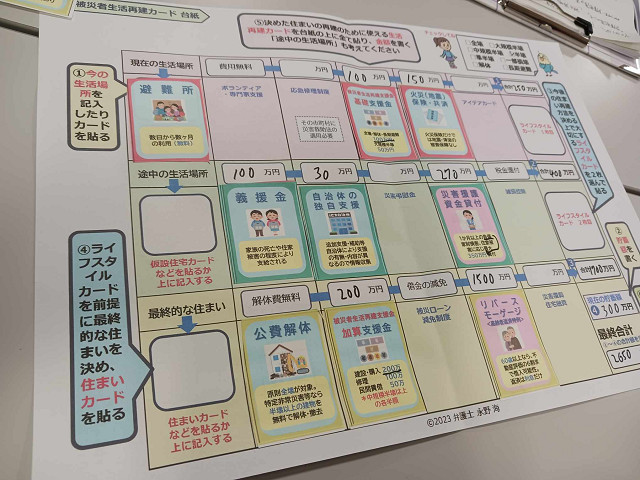

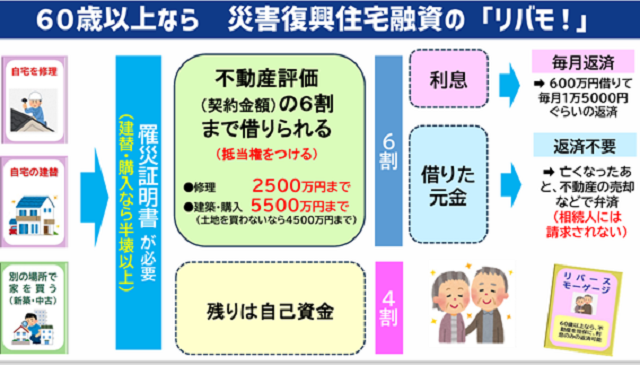

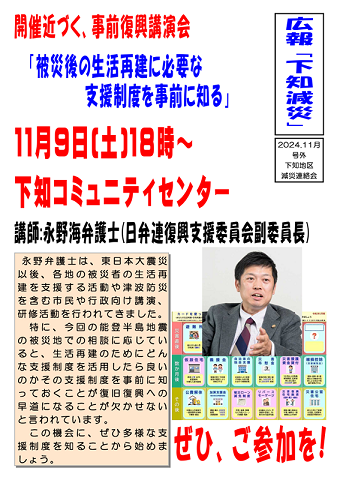

11月9日は、全国各地で講演中のお忙しい中、永野海弁護士に下知にお越しいただき「被災後の生活再建に必要な支援制度を事前に知る」とのテーマで、事前復興講演会を開催しました。

ケーススタディの事例が、偶然にも昭和小近辺にお住いの二人暮らしの高齢夫婦が、被災したことを想定した生活再建支援でしたので、参加者の皆さんも身近に感じながらお話しを聞かせて頂きました。

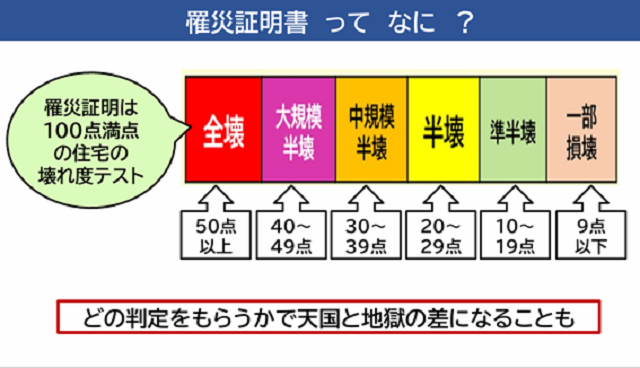

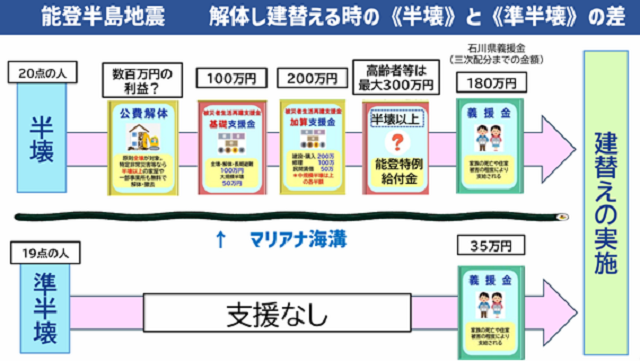

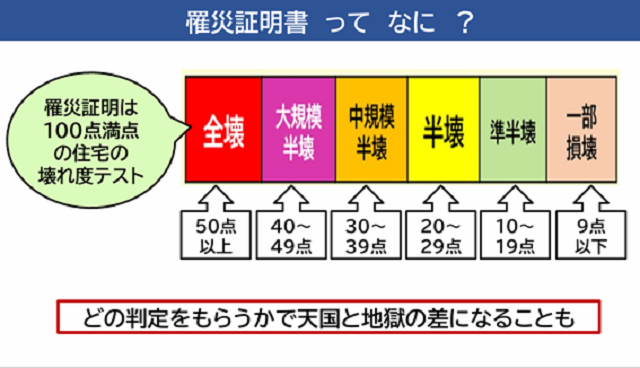

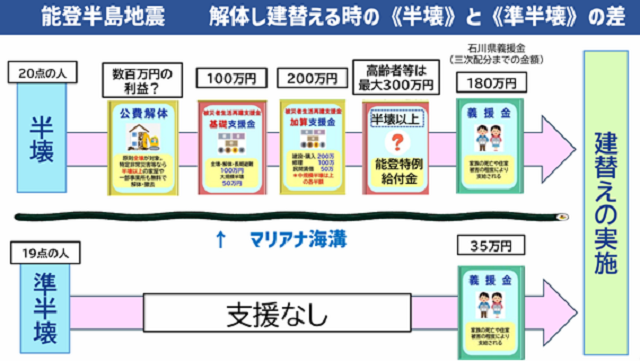

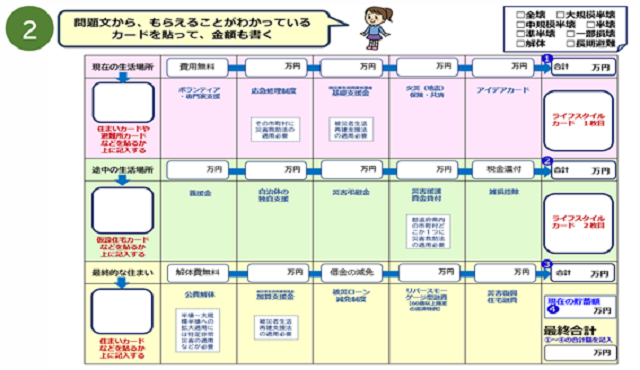

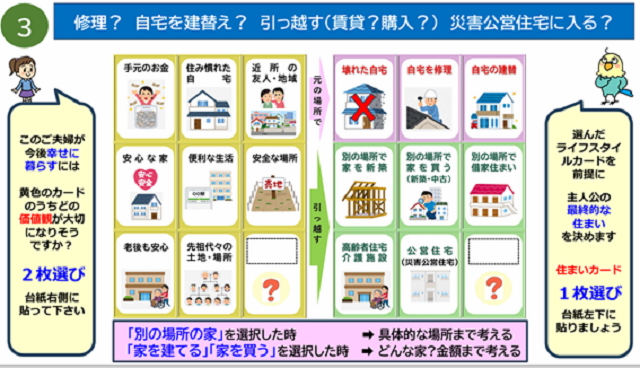

6段階の罹災証明で、どの判定を貰うかによって天国と地獄の差になることもある中で、事例の世帯が「半壊」であることを前提に、当事者がどのように生活再建をするのか、相談され支援するとしたら、仮設住宅に入る段階で、どのような支援があるか、その支援金や最終的な住まいの選択に当たっての支援制度は何があるのかなど、グループごとに話し合いながら、住まいカードやライフスタイルカードを貼って、支援金額などを記入していきます。

そのことによって、一定の金額が手元に構えられるとしたら、生活再建への希望が持てるのではと思えることを実感されたようです。

50代の方からは、「ワークショップ形式でシュミレーションしたら「自分事」になりやすいことが分かりました。難解な制度を知ること、使いこなせることで、その後の人生も変わってくることがよく分かりました。『知識が会ったら希望が持てる』という言葉がとても大切に聞こえました。」との感想もありました。

「支援制度の組み合わせによっては貯金が少なくても住宅再建できる」とのアドバイスに、参加者からは、被害に会わないのが一番良いが、どうせあうなら何としても「半壊」の判定を勝ち取らなければとの声もあがっていました。

被災地での相談会でも、質問が出されることで、他の人の質問を通して、共有化できるとのお話しがありましたが、この講演会でも今までにはないほどの質問が制限時間一杯出されました。

詳しい内容やこの支援制度のカードなどは、永野弁護士の「ひさぽ」(被災者支援情報さぽーとぺーじ)というHPからご覧いただけますので、ご紹介しておきます。

| 11月11日「「特定利用港湾」の指定受け入れの撤回を求める請願署名にご協力を」 |

12月議会に提出すべく取り組んでいる「「特定利用港湾」の指定受け入れの撤回を求める請願署名」を郷土の軍事化に反対する高知県連絡会で取り組んでいますが、今日は中央公園北口で署名行動を行いました。

12月議会に提出すべく取り組んでいる「「特定利用港湾」の指定受け入れの撤回を求める請願署名」を郷土の軍事化に反対する高知県連絡会で取り組んでいますが、今日は中央公園北口で署名行動を行いました。

国は、自衛隊等が「有事」を見据え、自治体管理の港湾を整備活用する「特定利用港湾」に高知港(高知新港含む)、須崎港及び宿毛湾港を指定し、濵田高知県知事は3月に受け入れを表明しました。

多くの県民に十分な理解を求めることもなく、議会での議決もなしに、知事が受け入れたことを、私たちは容認できません。

街頭でお声をかけてくれた県民からも、「私たちもあまり知らない中で、そんな大事なことが議会の議決なしに決められるなんておかしい」との声を頂きました。

「高知県議会として「特定利用港湾」の指定受け入れの撤回を高知県に求めること。」の一点での請願にどうぞ、ご署名下さい。

請願署名用紙はこちらからダウンロードできますので、どうぞご活用ください。

| 11月8日「滅多に聴けない事前復興防災講演会にお越しを」 |

4日に、輪島市を訪ね、門前総合支所でJOCAの山中弓子さんに、お話を伺った際に、その前日に永野海弁護士が同会場で被災者の説明相談会を開催されていたとのことで、会場一杯の参加者が熱心に相談をされていたとのことでした。

4日に、輪島市を訪ね、門前総合支所でJOCAの山中弓子さんに、お話を伺った際に、その前日に永野海弁護士が同会場で被災者の説明相談会を開催されていたとのことで、会場一杯の参加者が熱心に相談をされていたとのことでした。

永野弁護士は、参加者が多かったのは、「いままでは死なないこと、生き抜くことで精一杯で、お金のことや支援制度のことなど考えられなかった。仮設に入れたことでようやく少しそういうことが考えられるようになった。」ことなどが影響されていたのではと、FBに書かれています。

能登半島地震での支援活動など被災地での被災者支援に尽力されている永野弁護士は、被災前から支援制度を知っておくことが、行政にとっても市民にとっても生活再建の多様な選択肢を活用し、諦めることなく復興に向けて歩み出すことにつながるお話を聞かせて頂く下知地区での講演会が、明日に迫ってきました。

身近に聞かせて頂く機会は、滅多にありません。

どうぞ、ご参加ください。

予約なしで結構ですが、ご一報頂ければ有難い限りです。

なお、駐車場はありませんので、公共交通機関か隣の有料パーキングをご利用ください。

日 時:11月9日(土)18時~20時

場 所:下知コミュニティセンター・4階多目的ホール

テーマ: 「被災後の生活再建に必要な支援制度を事前に知る」

| 11月7日「困難極める輪島の被災者支援、復興まちづくり」 |

能登視察の最終日に訪ねた輪島市での調査内容について、報告します。

【11月4日 輪島市】

10時15分~

輪島市役所門前総合支所にあるJOCA(青年海外協力協会)では、門町地区で仮設住宅を訪問し、被災者の支援を行われている「親子支援・災害看護支援*てとめっと」代表の山中弓子さんから、門前地区での仮設住宅や被災者の状況についてお話しを伺いました。

輪島市役所門前総合支所にあるJOCA(青年海外協力協会)では、門町地区で仮設住宅を訪問し、被災者の支援を行われている「親子支援・災害看護支援*てとめっと」代表の山中弓子さんから、門前地区での仮設住宅や被災者の状況についてお話しを伺いました。

11カ所の仮設住宅に500前後の世帯があり、水害の被害も大きく支援者も足りない状況だと言われていましたが、門前地区でも支援者は3名とかで、その負担量は大変だと思わざるをえませんでした。

輪島の方は、大きな家に住んでいた方が多く、土間ほどの広さの間取りで、2人で暮らすことにストレスを感じられている方もいるし、仮設浦上団地では4月に入居して、9月に浸水で、入居者は疲弊しており、メンタル面での支援が必要であるとのことでした。しかし、集会所もなく、今後サロン活動を充実させていくことが課題となっているそうです。

当日は、支所の駐車場にバスが2台止まり、若い方たちが周辺に多くいましたが、水害復旧のボランティアバスが出されており、ボランティアの受け入れ体制も調整されているとのことでした。

訪問した前日には、永野海弁護士が開催された被災者の相談会では、春先より質問も増え、具体的になったと仰られていましたが、永野弁護士のFBでは、「いままでは死なないこと、生き抜くことで精一杯で、お金のことや支援制度のことなど考えられなかった。仮設に入れたことでようやく少しそういうことが考えられるようになった。」ことなどが影響されていたのではと書かれていました。

避難所は、8月に一旦閉鎖されていたが、水害で再開されているとのことです。

買い物難民に対しては移動販売もあるが、通院難民は深刻な問題であるとのことでしたし、これまで支所で公費解体の申請受付をしていたのが、11月からは輪島市役所に一本化されたということで、こちらも車の運転ができない高齢者には、大変な負担になることだと思いました。

これから仮設への支援活動に出られる前に時間を取って頂いた山中さんに、感謝し、総合支所を後にしました。

11時~

能登半島のいわゆる外浦と呼ばれる沿岸部で、最大4mを超える地盤隆起があると言われていたが、支所から10数分のところにある門前町黒島の地盤隆起の現場を見てきました。

今は、砂浜となっている中に波消しブロックが多く見受けられ、港から堤防までがずっと陸上になってしまっており、このような地形変化は「数千年に一度」と言われているとのことでした。

今は、砂浜となっている中に波消しブロックが多く見受けられ、港から堤防までがずっと陸上になってしまっており、このような地形変化は「数千年に一度」と言われているとのことでした。

また、伝統的建造物群保存地区の黒島地区も、中まで入り込む時間はありませんでしたが、道路側から写真だけは撮影してきました。

高知県でも、今後は室戸吉良川地区や安芸市土居廓中での備えの教訓とすべきことだと思う次第です。

12時15分

大地震発生後およそ1時間10分後に火災発生の一報に始まり、地震による断水や津波への恐れで海へも近づけず、消火活動が遅れる中、火は燃え広がり、朝市通りと呼ばれる本町商店街周辺を焼きながら拡大しました。2日7時半ごろ火災を鎮圧、6日午後5時10分鎮火したとの記録があります。

消失面積は約49000㎡、焼損棟数約240棟に上ったと言われています。

そして、象徴的建物だった倒壊ビルの公費解体も始まったばかりの街並みをどのように復興させていくのか、これからの課題であることを突きつけられた輪島市内の火災跡でした。

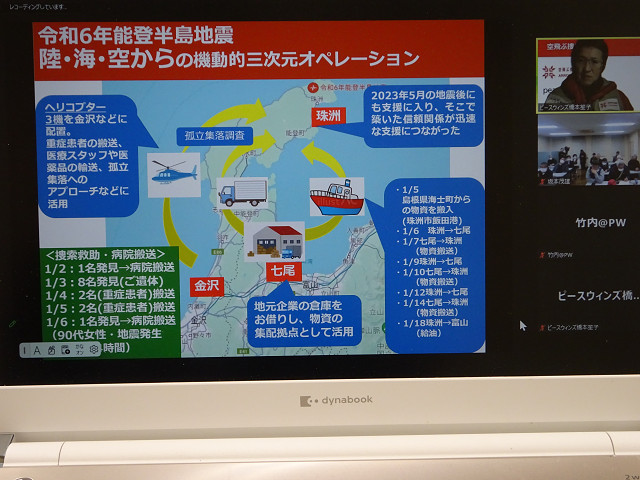

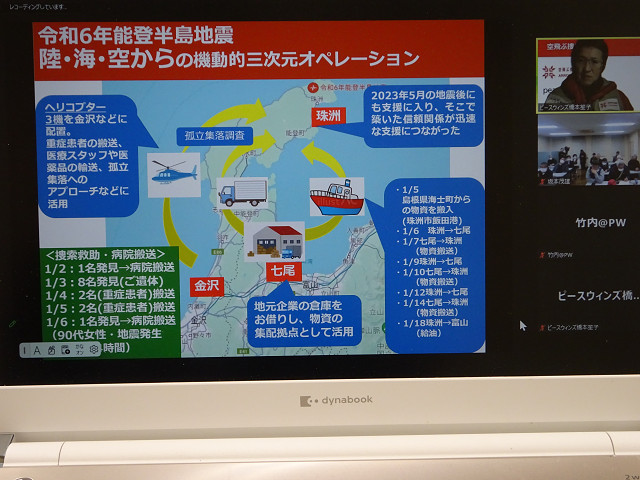

能登半島地震被災地視察を終えて、報告をしたいのですが、一度には無理なので、まず、3日の珠洲市について報告させて頂きます。

能登半島地震被災地視察を終えて、報告をしたいのですが、一度には無理なので、まず、3日の珠洲市について報告させて頂きます。

【11月3日 珠洲市】

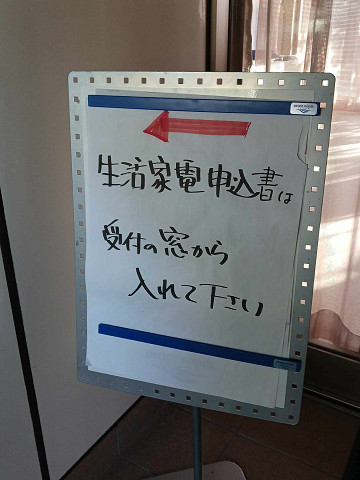

10時~

今は、生活家電支援でお忙しいPWJ珠洲事務所を訪ねて、木下看護師から早速ということで、移動しながら当日の打合せをし、まずは神戸大学建築学槻橋先生とその学生たちによる「記憶の街」ワークショップin珠洲・寺家の展示を案内頂きました。

この「記憶の街」ワークショップは、槻橋先生のお話をZOOM会議で聞かせて頂いたこともありましたし、京都大学牧紀男先生の事前復興講演会で、兵庫県南あわじ市福良地区の「失われない街」プロジェクトの話として紹介頂いていたので、絶好の機会でした。

この「記憶の街」ワークショップは、槻橋先生のお話をZOOM会議で聞かせて頂いたこともありましたし、京都大学牧紀男先生の事前復興講演会で、兵庫県南あわじ市福良地区の「失われない街」プロジェクトの話として紹介頂いていたので、絶好の機会でした。

会場は、最終日ということもあって、たくさんの方が駆けつけており、地元でそのジオラマづくりに関わられていた方々とお手伝いをされた学生さんたちの間で話が弾まれていました。

私も槻橋先生にご挨拶をさせて頂いて、今後下知地区の事前復興に関わって頂きたい旨のお願いもさせて頂きました。

これまで下知地区で取り組んできたワークショップを、さらに「可視化」していくことにも通ずるのではないかと思ったところです。

11時30分~

会場を後にして、営業が再開されている道の駅狼煙で昼食をとった後、岬自然歩道を登って禄剛崎灯台から隆起している海岸線も一望しました。

会場を後にして、営業が再開されている道の駅狼煙で昼食をとった後、岬自然歩道を登って禄剛崎灯台から隆起している海岸線も一望しました。

道の駅の敷地内も液状化部分があり、浮き上がっている施設などもありました。

また、隣接地には、トレーラー型仮設住宅も設置されていましたが、PWJ木下さんの話では、表札がかからず、番号表示のみなのでコミュニティが形成しにくい感じがするとのことで、高知での活用の際にも検討しておかなければならないことだと考えさせられました。

13時~

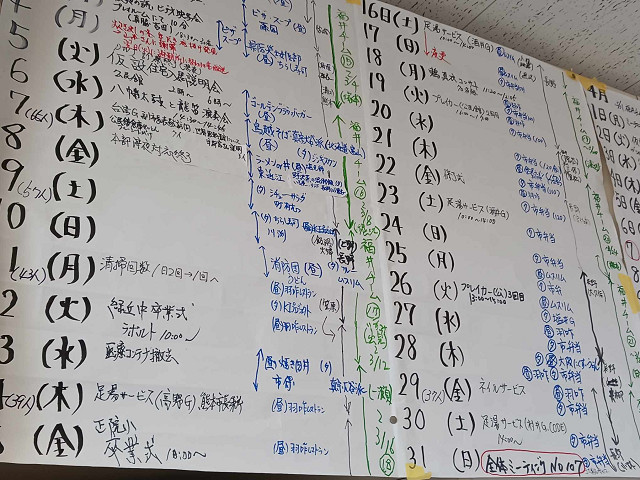

正院公民館長の小町さんから、発災時の避難所運営について、お話を伺ために向かう途中にあった解体工事の廃棄物の仮置き場は満杯状態で、一時解体工事が中断するとの話もありました。

出迎えてくれた小町公民館長が、まず敷地内の断層について説明頂き、施設そのものも傾いており、現在活用されてはいるが、現地修復ではなく移転も視野に入れた検討がされているとの話でした。

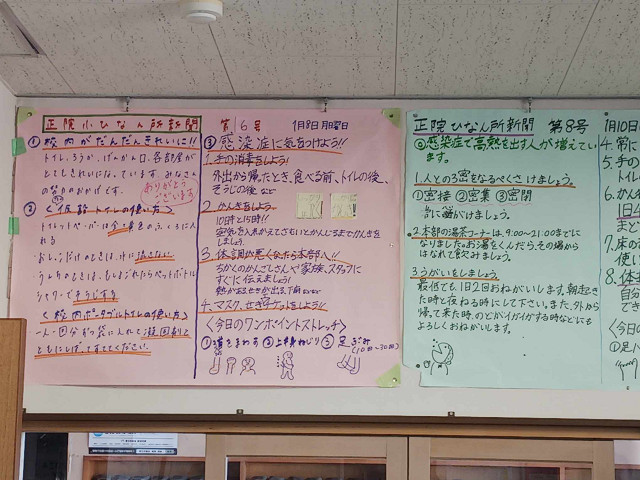

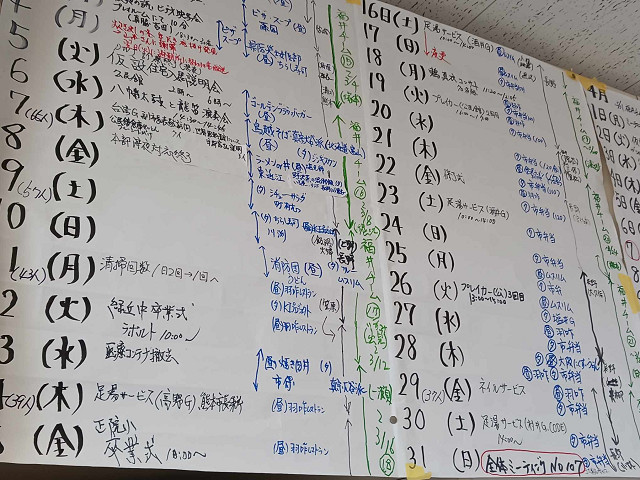

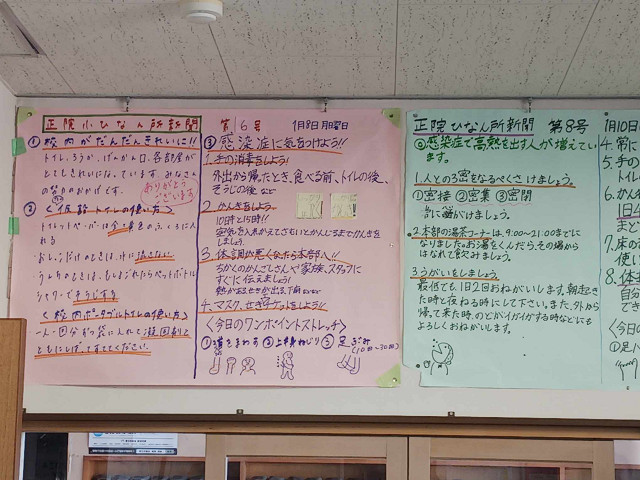

事務所や集会室に入って驚かされたのは、正院小学校で避難所開設をしてからの日毎の推移を記録したものや子どもたちが作成した「正院小ひなんしょ新聞」が丁寧に掲示されていたことでした。

このような形で記録されているものを、ぜひ未災地で教訓化して頂きたいとの思いがしました。

お話の中での印象に残った部分を下記に記しておきます。

▼正院地区では震度4以上で公民館長は避難所に駆けつけることになっていて、情報収集・避難所開設を行うこととなっている。

▼避難されていた方々の中で、対策本部を設置して、名簿作りを先ず行ったが、485人+車中泊で約700人だったが、車中泊まで手は回らなかった。正月だったので、帰省客なども多かったので、県外の方も多くいた。

▼消防団員が中心になって、仮設トイレを校庭につくったりしながら、避難所開設を行ったが、その後プッシュ型で仮設トイレや凝固剤が届いた。

▼避難所スタッフで仕事に復帰する方などもいたので、長期の避難所体制に備えるため、10日に班体制などを見直し・再編成をした。

▼1日~15日まではミーティングを朝晩と2回行っていたが、16日からは夕方のみ1回にした。

▼消防団は、見回りを行い、在宅の方の安否確認などにも回ってくれたし、リヤカーでの水の運搬など193日間の避難所運営に23人の団員が、ずっと関わってくれて、八面六臂の活躍だった。また、団員2名が避難者として過ごされていたので、避難者も安心感を持たれていた。

▼避難所としての学校を子どもたちが使えるようにする準備もしていった

▼感染症が出始める中で、運営の当番には「オールキャスト」で臨んだ。

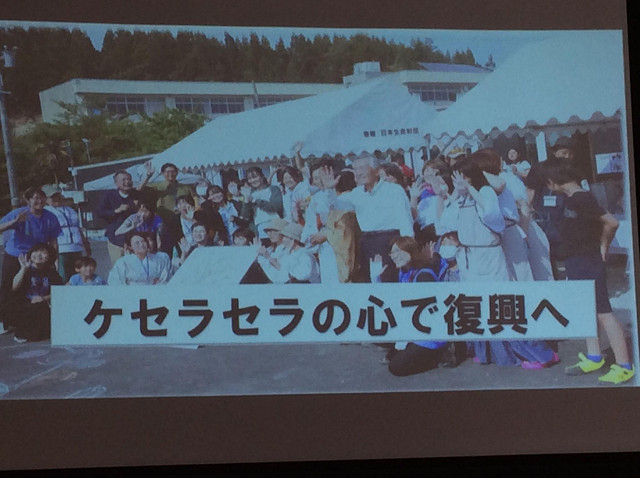

▼小中学生が作成した「正院小ひなんしょ新聞」にも、その対応が呼びかけられるなどした。ひなんしょ新聞は「ケセラセラ」と名付けて、子どもたちが、希望を持たせてくれた。

▼支援物資も届き体育館で管理したが、子どもたちに体育館を使ってもらうために、支援物資を整理して、体育館をできるだけ使ってもらうようにし、卒業式も行えた。避難所と学校の共存をめざした。

▼昨年の5月の地震の際に、ボランティアで来てくれた縁で富山の方が炊き出しも行ってくれた。

▼運営のポイント

①県内外の支援チームの力を借りる。受け入れ体制を整えてその専門知識や知恵を活かす。

②運営が円滑に行くよう班構成を工夫する。避難所の変化に伴って班構成を見直す。

③避難者、スタッフ、県内外の支援チームが運営方針を共有できるようにミーティングを重ねる。

➃一人に負担が集中しないよう各班で連携を深める。順番に休息が取れるように体制を工夫する。

▼今後の課題

①指定避難所の想定避難者数に見合う備品(水、食料、簡易トイレ、毛布、個別テント、段ボールベッド、マット、パーテーションなど)の充実を図る。定期的な点検を怠らない。

②「自分たちのまちは自分たちで守る」ことを念頭に、公民館や自主防災組織などを中心に置きながら、地域住民が協力できる体制を作り上げていく。

▼避難所運営については、避難者の多くが、地域の中で顔の見える関係があったことが、うまくいったことにもつなかったと思う。いずれにしても性善説にたって避難所運営にあたるという心持が大事だと思う。

▼150年以上続くお祭り「奴振(やっこふり)」があるし、運動会もあるが、コロナで中断していたものの昨年再開した矢先だった。公民館事業もできるだけ早く復活したい。

15時~

若山公民館では、PWJ珠洲事務所の木下さんの案内で9月23日の大水害によって避難されたお二人の方とお話しする機会を頂きました。

若山公民館では、PWJ珠洲事務所の木下さんの案内で9月23日の大水害によって避難されたお二人の方とお話しする機会を頂きました。

気づいた時には、浸水が始まっており、やっとの思いで避難したとのことで、私たちに「とにかく避難袋を持って逃げるのではなく、身一つで命だけ持って逃げた方がよい」とのメッセージを頂きました。

今度の日曜日には、避難所の集約によって、今の避難所から引っ越さなければならないとのことで、PWJの木下さんと相談をされていましたが、地震・水害という二度の災害が大きくダメージを与えている被災者の気持ちを考えた時、我々も「複合災害」への向き合い方を考えておかなければならないことを痛感させられました。

16時30分~

津波被害の大きかった宝立地区では、液状化によるマンホールなどもそのまま放置されていたり、ほとんど手のついてない沿岸部の復興は見通せない状況です。

津波被害の大きかった宝立地区では、液状化によるマンホールなどもそのまま放置されていたり、ほとんど手のついてない沿岸部の復興は見通せない状況です。

一方で、世界的建築家がデザインした、木造2階建て仮設住宅6棟90戸が完成しており、接着剤を使わず接合した集成材「DLT」で作った箱型ユニットを積み重ね、仮設住宅では初の木造2階建てを実現し、県内産の杉が使われているとのことです。

仮設住宅用地が、大幅に不足している本県においても、2階建て仮設住宅の参考となるのか、検討が必要となります。

4日早朝には、宿泊させて頂いたPWJ珠洲事務所の周辺を見て回ったが、公費解体工事が7時から始められていると状況を目の当たりにしたが、やっと公費解体が進み始めたということだと感じる街並みでした。

3日間の連休を利用して、下知消防分団の国見団長らとともに、能登半島地震の被災地を訪ね、現地を視察の上、支援団体や地域の公民館長などから当時のお話を聞くなどしてきました。

初日は、豪雨の中を北上していった関係で、金沢市内の高台団地崩落現場は時間的に視察できませんでしたが、11月3日の珠洲市~4日の輪島市にかけては、何とか予定通り視察・ヒアリングを行わせて頂きました。

日頃からご指導いただいているPWJさんの事務所に宿泊させて頂くとともに、正院公民館さんをアテンド頂くとともに、被災地を順次案内頂きました。

また、輪島では門町地区で仮設住宅を訪問し、被災者の支援を行われているJOCAの山中弓子さんから門前地区での仮設住宅や被災者の状況についてお話しを伺いました。

お世話になった皆さんに感謝する次第です。

しかし、調査内容が多岐にわたりますので、後日改めて報告させて頂くこととします。

| 11月1日「学校に行きづらい児童生徒と寄り添える体制の拡充を」 |

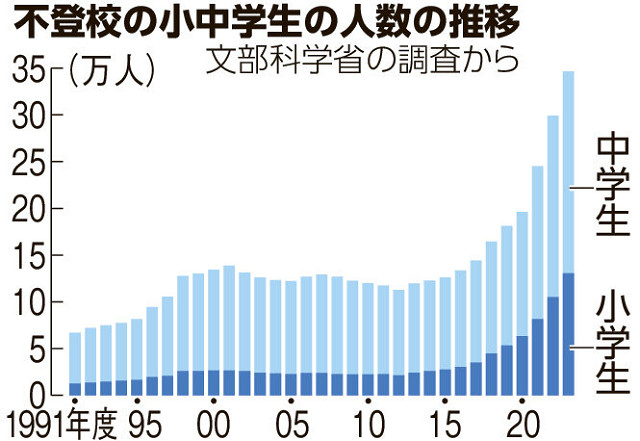

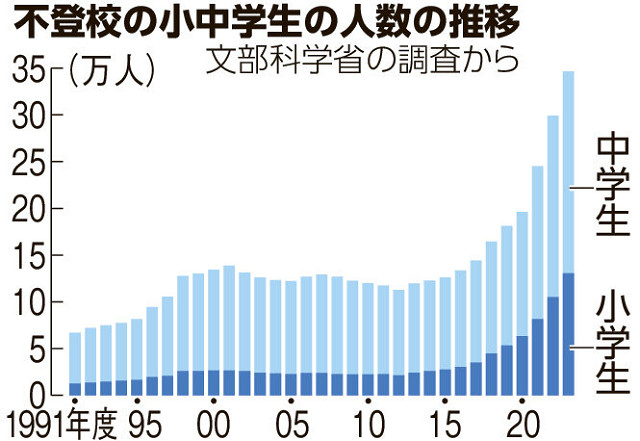

年30日以上登校せず、「不登校」とされた小中学生が、昨年度は過去最多の34万6482人に上ったことが文部科学省の調査で明らかになりました。

年30日以上登校せず、「不登校」とされた小中学生が、昨年度は過去最多の34万6482人に上ったことが文部科学省の調査で明らかになりました。

前年度より4万7434人増加し、30万人超は初めてで、11年連続の増加で、特に20年度以降に約15万人増えています。

文科省によると、「不登校」は、病気や経済的理由を除き、心理・社会的な要因などで登校できない状況を指しており、不登校の子は小学校13万370人(前年度比2万5258人増)、中学21万6112人(同2万2176人増)で、小中学生全体の3.7%(同0.5ポイント増)をしめているとのことです。

文科省は不登校の子の前年度からの増加率は、今回は15.9%で22年度の22.1%から下がり、増加の勢いは鈍っており、23年から不登校対策プランを打ち出し、居場所づくりや相談体制の充実などを進めており、効果が出始めているともみています。

県内における小中学校の不登校の児童・生徒は1604人で千人当たりでは過去最多の34.3人となり、全国で15番目の少なさとなっており、登校しづらい児童生徒の早期支援や校内サポートルームなど現場の取り組みも全国より増加率を抑えていることにつながっている面もあるのではないかと、言われています。

不登校の子が急増した理由について、文科省は、「コロナ下の生活リズムの乱れ」「コロナ下の行事縮減などで登校意欲が減退」「障害などの理由で配慮が必要な子への適切な指導・支援が不足」などを挙げています。

朝日新聞記事の中で、東京大先端科学技術研究センターの近藤武夫教授は教員の気づきと配慮を挙げ、立命館大大学院の伊田勝憲教授(教育心理学)、教員らの増員や職員研修の充実が必要と説き、大阪公立大の山野則子教授(子ども家庭福祉)は、学校と関係機関の間に立つスクールソーシャルワーカー(SSW)を軸にした早期の対応の必要性を指摘されています。

いずれにしても、児童生徒と向き合う教職員や学校組織のあり方が問われているが、そのように児童生徒と寄り添える体制の拡充なしに、求めても限界はあると思われます。

日頃、地域活動を通じて、学校現場を見せて頂く機会も多いですが、先生方は手一杯であることを目の当たりにします。

教職員を増員し、児童生徒たちとしっかりと向き合い、寄り添えて、早期支援に取りかかれる体制がどうしても必要なのではないでしょうか。

| 10月31日「能登半島地震からの警告を受け止めない女川原発再稼働」 |

東北電力女川原発2号機は、10月29日に再稼働しました。

東北電力女川原発2号機は、10月29日に再稼働しました。

2011年3月11日に地震と津波に被災し、電源設備に甚大な被害を受けて火災を発生させた女川原発だが、再び原子炉災害を起こせば避難も困難な原発の再稼働に抗議せざるをえません。

女川原発2号機は、東日本大震災後、被災地では初の再稼働であり、沸騰水型軽水炉の82.5万キロワットで、建設時期が異なるものの震災でメルトダウンした福島第一原発2、3号機と同型炉であります。

東北電は約5700億円を投じて、海面からの高さ29m、延長800mの防潮堤や、海水の浸入を防ぐ厚さ30~40㎝の防潮壁を築くなどの対策を実施し、6年にわたる長期審査を経て、新規制基準に「適合」となりはしたものの、無論「安全のお墨付き」ではなく、住民の不安は残ったままです。

地元紙の河北新報が3月、県内有権者を対象に実施したインターネット調査で、女川再稼働に「反対」と答えた人が44%と「賛成」の41%を上回っている中で、原子炉に再び火を入れた東北電の責任は極めて重大であると言えます。

牡鹿半島の真ん中あたりに立地する女川原発は、避難上の制約が強く、地震や津波に原発事故が重なる「複合災害」のリスクも計り知れません。

原発30㎞圏内の3市4町には約19万人が暮らしており、そのうち半島先端部から陸路で避難する人々は、事故を起こした原発に向かって逃げることになるし、その陸路が断たれる可能性もあります。

東日本大震災時には、女川1号機タービン建屋で火災が発生したが、地震で道路が寸断されて消防車が出動できず、所員が粉末消火器で消し止める事態も起きています。

能登半島地震で避難道路がほぼ使えない状態になったことを教訓とするならば、こうした場所に原発は建てられないはずであるし、建っている以上再稼働ではなく、廃炉を急ぐべきではないのでしょうか。

能登地震からの警告を真摯に受け止めるべきです。

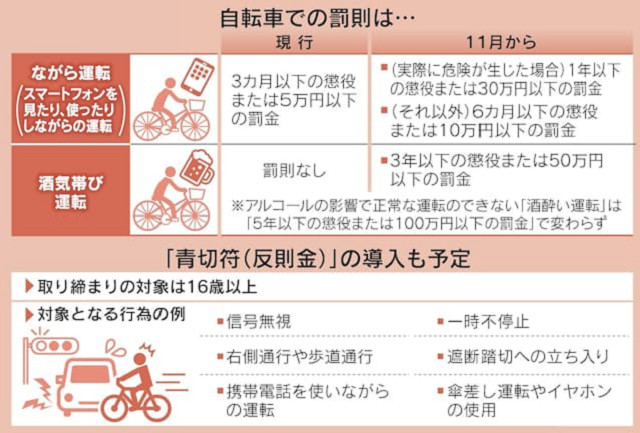

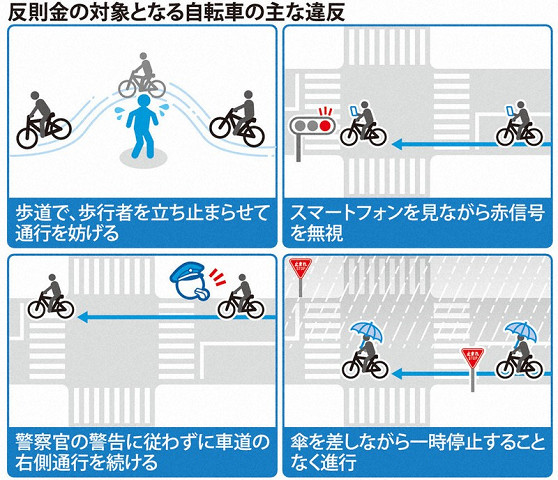

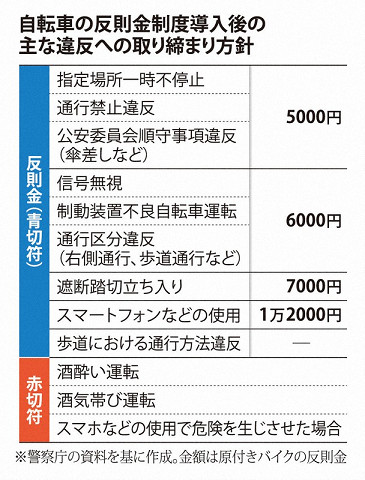

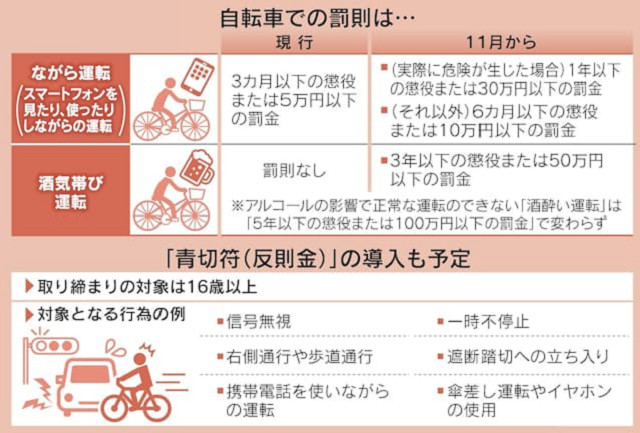

改正道路交通法が11月1日に施行され、酒気帯び運転が罰則付きの違反となり、スマートフォンを使いながら運転する「ながら運転」の罰則は強化されるなど、自転車の危険な行為が厳罰化されます。

改正道路交通法が11月1日に施行され、酒気帯び運転が罰則付きの違反となり、スマートフォンを使いながら運転する「ながら運転」の罰則は強化されるなど、自転車の危険な行為が厳罰化されます。

酒気帯び運転は、これまでも禁止されていたが、正常に運転ができないおそれのある「酒酔い状態」のみが罰則の対象でした。

これからは、酒気帯び運転の基準は車と同じで、呼気1リットルあたり0.15ミリグラム以上のアルコールを含んだ状態についても、3年以下の懲役または50万円以下の罰金で、酒気帯び運転になると知りつつ酒を提供するなどした人も罰則の対象になります。

また、自転車を運転中に携帯電話やスマートフォンを使う「ながら運転(ながらスマホ)」の厳罰化は、違反した場合は最大で1年以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられることになります。

自動車は2019年に厳罰化され、ながらスマホによる事故は一時減少しましたが、ここ数年は再び増加に転じているとのことです。

警察庁によると、今年上半期(1~6月)に全国であった自転車のながらスマホによる死亡・重傷事故は、前年同期比約2.3倍の18件で、統計が残る07年以降で最多となっています。

自動車のながらスマホは、19年12月にも罰則が強化され、死亡・重傷事故は19年の105件から20年は66件に約半減しましたが、その後再び増加に転じ、23年は厳罰化前を上回る122件に上っています。

ながら運転の罰則強化について、専門家は「危険性が十分認識されなければ、厳罰化しても事故は再び増加しかねない。取り締まり一辺倒になれば、不満だけが残ってしまう。法律とともに、危険性をよく知ってもらうような地道な活動が必要ではないか」と話されています。

私たちも、早朝や夜間に交通安全の街頭指導を行いますが、厳罰化されるこの「飲酒」と「ながら」運転以外にも、ヒヤリとさせられるのが、右側運転の多さです。

これも、いつ事故につながるか分かりません。

「自分は大丈夫」と思っている方は多いかも知れませんが、災害と同じで、「正常性バイアス」を働かせるのではなく、我が事として、安全運転に注意することこそが、求められています。

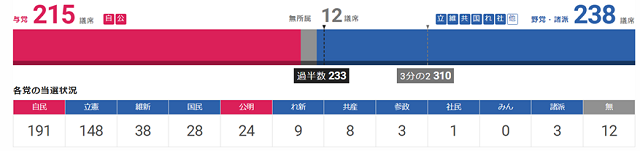

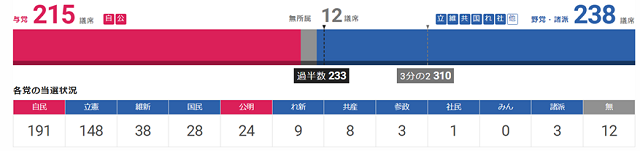

| 10月28日「自公の過半数割れで政治の変化を注視して」 |

石破自民党総裁は、首相就任から8日という「戦後最短」の解散に打って出て、衆院選では自らが目標とした自公与党で過半数を割り込みました。

石破自民党総裁は、首相就任から8日という「戦後最短」の解散に打って出て、衆院選では自らが目標とした自公与党で過半数を割り込みました。

立憲民主党をはじめ野党議席の増加、自公の敗北という全国的な傾向の中で、高知で見える政治の景色が、大きく変わることはなかったことは、残念な結果でありました。

全国的な傾向は、「政治とカネ」の問題にけじめをつけられない自民党に「ノー」を突きつける有権者の審判であり、変革を望む国民の期待を裏切る形となった石破茂首相への失望感の表れでもあると言えます。

自民の最大の敗因は、第2次安倍政権以降に深刻化した政治のゆがみやおごりを、根本から正そうとしなかったことで、森友・加計両学園問題などの疑惑が表面化し、安倍氏の死去後には、旧統一教会との組織的な深い関わりも明るみに出、裏金問題もウミを出し切ることができなかったことによると思われます。

石破新体制になっても、裏金議員は、最終的に一部を非公認としたものの、当初は裏金議員も「原則公認」としようとしたし、選挙戦後半には、非公認が代表を務める政党支部にも、税金が原資の政党交付金から2千万円の活動費を支給していたことも明らかになるなど、「反省」は口ばかりであることが白日のもとに晒されました。

もっと政策論争をするべきだったという声もあるが、それこそ石破氏が当初言っていたせめて予算委員会での議論がされていたら論争すべき政策も明らかになっていたでしょうが、それを避けてボロが出る前の短期解散総選挙に打って出たのは、ブレブレの石破首相自身でした。

今回の結果を受けて、早速「ねじれて決まることも決まらなくなる」という人もいますが、これまで数の力を頼みとして異論に耳を傾けず、国論を二分するような課題でも、国会を軽視して自公の閣議決定のみで決めていくという独善的な政権運営が、せめて国会の場で議論されて国民の目に明らかになることが余程大事だと思って頂きたいものです。

今回の過半数割れを起こした自公が野党にどのような懐柔策を講じてくるのか。また、野党もそのことと、しっかりと対峙していくよう、そして、我々は本来の国民のための政治が行われることを求めて注視していかなければなりません。

今朝の高知新聞に、明日に投票日を迎えた衆院選において、近年50%台に低迷している県内投票率の行方について取り上げた記事がありました。

今朝の高知新聞に、明日に投票日を迎えた衆院選において、近年50%台に低迷している県内投票率の行方について取り上げた記事がありました。

1996年に小選挙区制が導入されて以降の投票率で、最も高かったのは旧民主党に政権交代した2009年の67.64%で、自民党が政権復帰した12年に53.89%と下がり、14年は戦後最低の50.98%を記録しました。

前回21年の投票率は57.34%と前々回からは5.47ポイント上昇したものの、近年は50%台に低迷しています。

昨日付け高知新聞「決戦の視角」で、「教育、仕事、家族にもきしみ」と題して東大本田由紀教授は「総選挙を目前にして、見えるのは亀裂や機能不全、聞こえるのはきしみや悲鳴である。」と嘆き、「「自己責任」や家族内での相互扶助が当然視されているため、個人や家族が抱えるさまざまな困難は個々の世帯に抱え込まれ、孤独死や、親子間・夫婦間の凄惨な暴力に至る場合も少なくない。困窮する個人や世帯が増加しているにもかかわらず、セーフティーネットは希薄なままである。」と指摘しています。

こうした全ての亀裂や悲鳴を生み出し、あるいは放置してきたのが、これまでの日本の政治であり、政権党たる自民党の裏金政治、旧統一教会との癒着によって権力の座を維持することによって行われてきた政治を批判し、次の言葉で結んでいます。

「いま求められる施策は、教育・保育に投入する公的資源の拡大と改善、賃金水準の向上、そして個人を対象とする生活保障の拡充である。政治は人々の命と暮らし、尊厳を支えるためにこそあるはずだ。諦め続けていてはならず、票という形で選択を突き付けなければならない。」と「諦めずに投票へ」と呼びかけています。

投票率があがれば、2009年のような状況を作り出すことが期待されます。

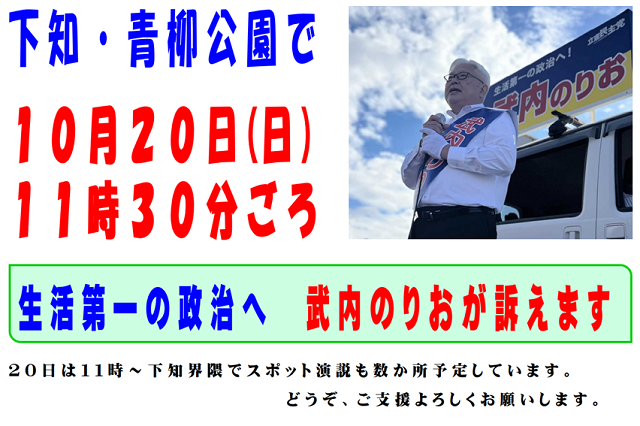

「投票に行って、政治を変えよう」、残された時間で武内のりお候補と一緒に、金権裏金政治を「生活が第一、まっとうな政治」に変えるため、もう一回り働きかけていきましょう。

| 10月25日「高知のバリアフリー観光もこれからもっと前進を」 |

昨日は、9月定例会でも取り上げさせて頂いたバリアフリー観光の推進についてのセミナーが、県観光政策課おもてなし室主催、県旅館ホテル生活衛生同業組合協力で開催されていましたので、参加させて頂きました。

参加対象として、観光・宿泊施設や観光案内業務に従事する方など観光関連事業者の方々で、会場参加・Zoom参加あわせて50名ほどの方が参加されていたようです。

基調講演で「バリアフリー・ユニバーサルデザインがもたらす旅館のビジネス価値」について有限会社なにわ旅館代表取締役社長勝谷有史氏からは、2006年から段階的にフロアごとに全面改修を行い、露天風呂付バリアフリールームをオープンするなど「商売としても、従業員にとっても、十分な合理性があり、将来に向け重要な取り組みである。」をモットーに、お客様に一つバリアフリーを提供するときは、従業員にも一つ改善点を提供するなどソフト面の強化も図りつつ、旅館のバリアフリー化を進めてこられた経緯などのお話は、貴重な内容で、誰もが宿泊したくなるコンセプトの旅館であることを痛感させられました。

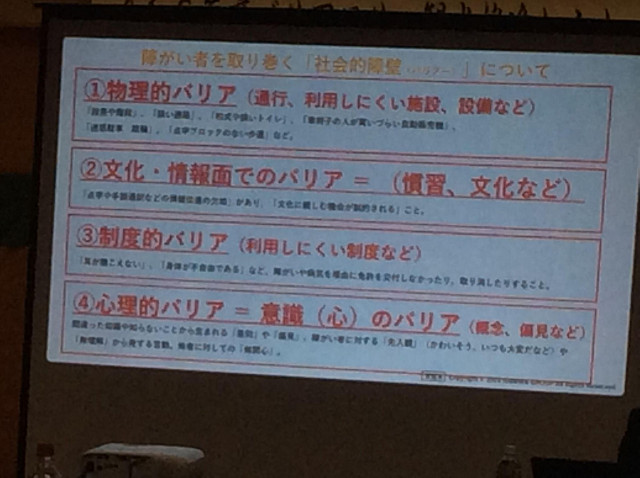

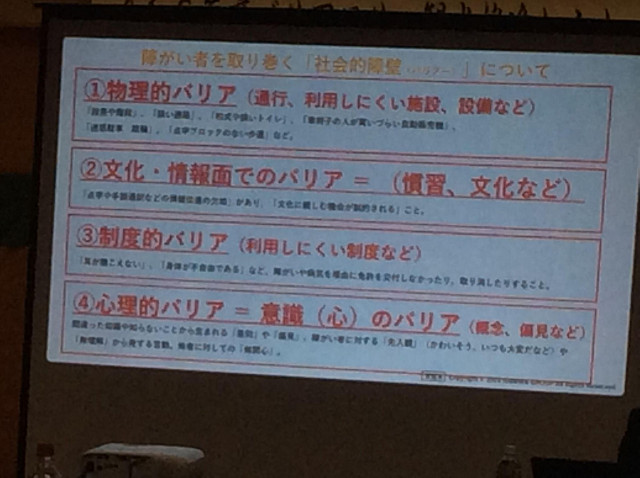

障がい者を取り巻く社会的障壁として「物理的バリア」「文化・情報面でのバリア」「制度的バリア」「心理的バリア」を解消してきたが、これに加えて食元「食のバリアフリー」にも取り組まれていることの紹介もあり、宿泊施設における合理的配慮について具体的に学ばせて頂きました。 そして、この取り組みが、収益の向上にも繋がっていることも披露して頂きました。

また、トークセッションでは、「高知県が目指すバリアフリー・ユニバーサルデザインの推進について」ということで、講師の勝谷有史氏をはじめ山本祥平氏 (ネスト・ウエストガーデン土佐 代表取締役、有瀬智寛氏(県観光政策課おもてなし室チーフ)らによって、「車椅子ユーザーにとってのシャワーの位置の配慮」だとか、「旅館・ホテルは部屋ばかりでなく浴室・トイレの様子などの写真も紹介して欲しい」、黒潮町の海辺のホテルでは、「自然の恵みと災いのつながり、避難へのバリアフリーの課題」などの意見が出されました。

勝谷社長からは、「『逃げるバリアフリー』は簡単なマップや障がいごとのチャートが必要。避難弱者を迎え入れられるようにクラファンで段ボールベッドを購入した。伸びていく分野なので、成功体験つくって欲しい。」とのアドバイスも頂きました。

また、勝谷社長は、困った時のバリアフリーツアーセンター頼みと言われていましたが、高知でも行政と県バリアフリー観光相談窓口と観光施設・旅館・ホテルがさらに連携できるしくみが築いていけることを願っています。

セミナーが終わってから勝谷社長と名刺交換をしながら話していると、「高知のバリアフリー観光相談窓口も随分と情報やスキルを蓄積されているので、県内のホテルなどはもっと活用すれば良い」と話されていました。

また、県観光政策課おもてなし室有瀬チーフが、「県としては、これからはバリアフリー観光×防災の対応などにも取り組み、高知県のバリアフリー観光も進んでいるねと言われるようになりたい」との思いを述べられていましたが、一歩ずつ進んでいくことを期待しています。

最後の事例報告として県子ども・福祉政策部 障害福祉課前島チーフから「障害者差別解消法改正後の高知県の現状について ~合理的配慮とは~」、 県バリアフリー観光相談窓口で奮闘されているNPO法人福祉住環境ネットワークこうちの笹岡和泉理事長から、「今すぐ書ける!心のバリアフリー認定制度の申請の仕方について」の紹介がありました。

いずれにしても、ソフトから入りつつも、遅れることなくハードも整備するバリアフリー化が観光や防災分野などあらゆる分野で当たり前になっていくことを共に取り組んでいきたいと感じさせられるセミナーでした。

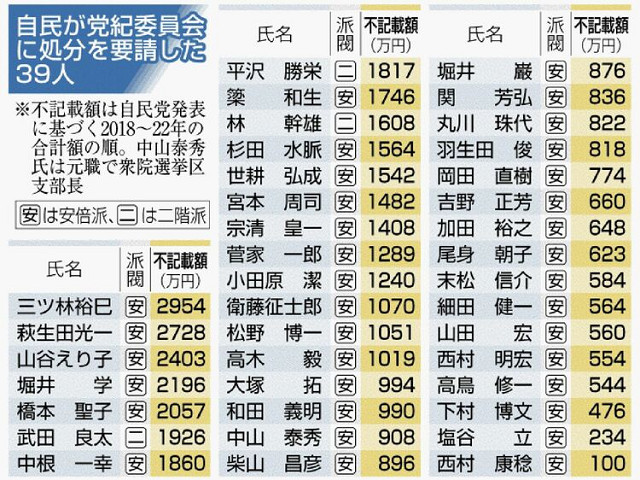

今朝の新聞報道で、目に入った見出「裏金非公認側に2000万円 自民党本部から支部へ 公認候補と同額」には、驚くばかりです。

今朝の新聞報道で、目に入った見出「裏金非公認側に2000万円 自民党本部から支部へ 公認候補と同額」には、驚くばかりです。

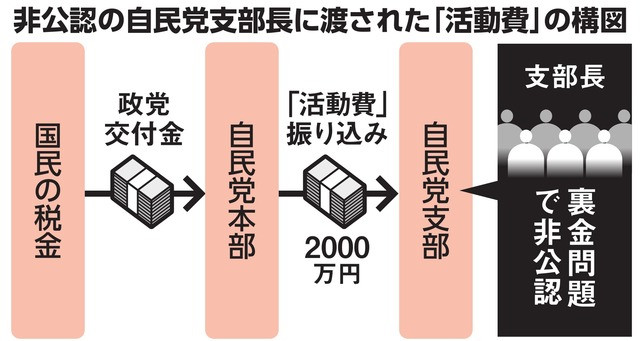

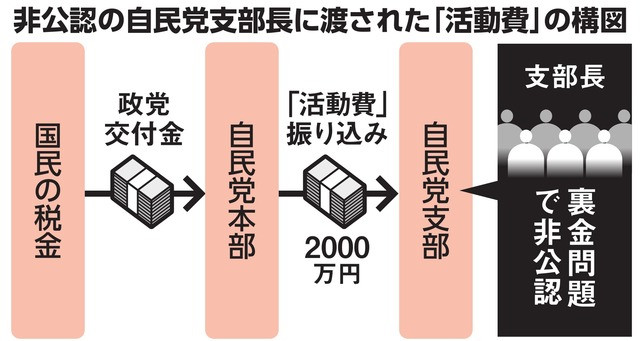

自民党の派閥裏金問題で、非公認になった候補にも、党本部から各候補が代表を務める政党支部へ2千万円の活動費が支出されていたことが明らかになりました。

自民党森山幹事長は「候補者に支給したものではなく、党勢拡大のため」とし、個人の選挙目的ではないと言い訳していますが、公認候補へも同時期に公認料と活動費をあわせた計2千万円が支給されており、非公認候補への「裏公認料」ではないかとの批判が高まっています。

公認候補には衆院解散の9日、政党交付金から公認料500万円と活動費1500万円の計2千万円をそれぞれの政党支部へ振り込まれており、非公認や不出馬になった人が代表を務める政党支部に対しても、活動費として2千万円が支給されたと言われています。

これでは、公認候補がいる支部の活動費は1500万円なのに、非公認候補の支部の活動費は2000万円と500万円も多いこととなり、説明がつかないのではないでしょうか。

いずれにしても、こんなやり方では、裏金問題の責任を取らせる形で公認しなかったという説明と矛盾するし、このような自民党が責任をとり、今後の政治とカネの問題で国民の信頼を取り戻すことはできないと明らかにしているようなものです。

残された期間はわずかとなりましたが、自公の過半数割れを現実のものとするため、全力で闘い抜きましょう。

衆院選も終盤という中で、県内若者100人に尋ねた「将来の不安・政治に臨むこと」の一位は、「南海トラフ」で、次いで、「仕事」「結婚」だったと今朝の高知新聞一面の記事にありました。

衆院選も終盤という中で、県内若者100人に尋ねた「将来の不安・政治に臨むこと」の一位は、「南海トラフ」で、次いで、「仕事」「結婚」だったと今朝の高知新聞一面の記事にありました。

不安の選択肢「仕事」「ワークライフバランスの充実」「車を買う」「家を建てる」「結婚」「子育て」「親の介護」「南海トラフ地震」「高知で一生を過ごす」「老後の生活」「その他」の中からも1~3位を選び、得点づけをして、146点で1位となったのが、「南海トラフ地震」で31人がトップに挙げたということでした。

「高台に引っ越したいがお金がない。」「生き延びても、その後どうなるか。助けが来るのは最後になりそう。」「復旧は高知も相当後回しにされるだろう。見捨てられないようにして。」などといった声とあわせて、男女を問わず「避難所では、プライバシーが守られるようにして。」との声が目立ったとのことでした。

記事では「一位は当然というべきか、南海トラフ地震」と書いてあったが、そうであれば、日頃からその不安を自分事にできているのだろうかと思わざるをえませんでした。

政治に臨むこととともに、不安を平時から解消するために、今の若者が何ができるのか、共助の担い手が高齢化して、手薄になっている中で、若者が少しでも担ってくれたら、そこの中での課題を含めて、南海トラフ地震への公助を政治に求める声にも迫力と説得力がもたらされるのではないかと思ったりします。

いずれにしても、今回のアンケート結果を、総選挙の結果を踏まえた政治の場でしっかりと受け止めた政策の具体化を図って頂きたいものですし、県政の場でも、我々はしっかり受け止めなければと思ったところです。

| 10月22日「二重被災に苦しむ被災地に寄り添っているのか」 |

10月8日に参加した日弁連主催オンラインシンポジウム「能登半島地震 二人三脚の復興を目指す~罹災証明問題を考える~」でも、「罹災証明」問題を勉強させて頂きましたが、9月の豪雨災害から一か月経った今、改めて二重被災した被災者の罹災証明が着目されています。

1月の能登半島地震の被災地では、住宅の被害認定が実態に即しておらず、再建のための支援金も不十分と指摘されている中、今回の豪雨災害で二重被災した方への生活や住まいの再建を後押しする仕組みが求められています。

これまでの災害では、判定は災害ごとに実施されていましたが、9月の豪雨による被害は、元日の地震の影響で拡大した可能性があり、個別に判定すると、一部損壊などの判定を受けた世帯が、十分な支援を受けられないおそれがあることから、地震で一度判定を受けていても、修理前に豪雨で再び被災すれば、豪雨後の調査をもとに新たな判定を受けられるようになりました。

例えば、従来の判定なら地震で準半壊、豪雨で一部損壊となる場合でも、豪雨後の被災状況を一体的に調査し、半壊の認定を受けられる可能性があり、半壊以上と認定されれば、今回の災害では仮設住宅に入居できたり、住まいへの支援など、受けられる支援が手厚くなります。

11月9日に、私たちの下知地区でも講演をお願いしている日弁連災害復興支援委員会副委員長、永野海弁護士は「認定結果が半壊未満だと、受け取れるお金は大きく減る。罹災証明書が小切手のようになっており、(被害を)きちんと見てもらいたい」と述べられています。

地震と豪雨の「二重被災」に苦しむ能登半島でも、解散総選挙が始まりました。

「選挙どころじゃないのに」との声があがる中、住民基本台帳の住所へ送られる投票所の入場券は、有権者の手元に届いているのでしょうか。

避難所や仮設住宅で暮らす住民が転送手続きはどのくらいしているのか、被災者の皆さんの投票する権利さえ奪われかねない今、なぜここまで急いで解散総選挙をしなければならなかったのか。

防災省を検討するという石破首相のもとで、被災者に寄り添い、被災者と向き合う本気度を伺うことはできません。

| 10月21日「自公過半数割れを現実のものとするために」 |

昨日は、朝から衆院選高知一区の武内のりお候補の応援のため、候補者カーに同乗し、街頭からのお願いに回りました。

昨日は、朝から衆院選高知一区の武内のりお候補の応援のため、候補者カーに同乗し、街頭からのお願いに回りました。

行き交う車や通行人の方からの反応は3年前より、手応えは良くなっているという感じを受けました。

それを「感じ」ではなく、確実なものにしていくためさらなる支援の輪を広げて頂くよう訴えていきたいと思います。

市役所近くで声をかけられた知人は、職業柄明らかに自民党を支援する団体に所属されていると思われる方でしたが「もう自民党はいかん、坂本さんが応援しよう人に今期日前で入れてきたき」と仰ってました。

今朝のマスコミ報道でも、「自公過半数、微妙な情勢」とあり、自民は単独過半数割れの公算が大きくなっているようですが、その結果を確かなものにするには、これからの闘い次第です。

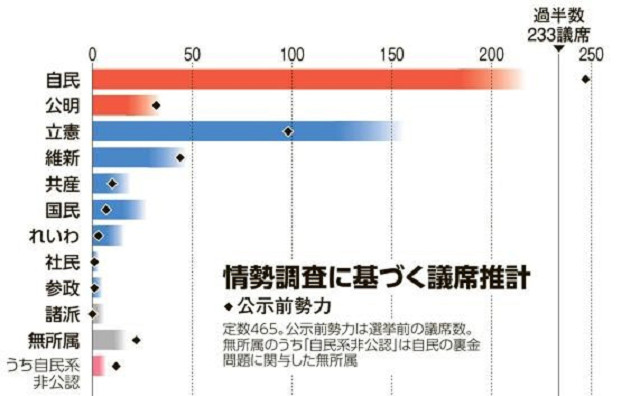

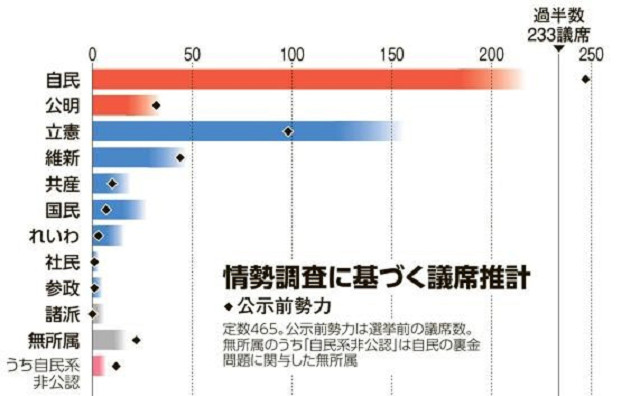

朝日新聞社の情勢調査では、現時点では、①自民党、公明党の与党は過半数(233議席)を維持できるか微妙な情勢で、自民は公示前の247議席から50議席程度減る見通し②立憲民主党は公示前の98議席から大幅増③国民民主党、れいわ新選組に勢いなどの情勢となっているそうです。

また、投票先を決めるとき、自民党の裏金問題を「重視する」が54%で、「重視しない」の38%より多かった一方で、裏金問題に関与し、今回の衆院選に立候補した46人のうち半数が当選をうかがっているということが残念でなりません。

なんとしても、自民党の金権腐敗の権力による暴走をこれ以上許さないために、最後までの闘いを強化していきたいと思います。

| 10月19日「自民党による権力の腐敗・暴走に歯止めを」 |

今回の解散総選挙の引き金となったきっかけは、誰もが「裏金問題」と「旧統一協会問題」が大きいと思われているのではないでしょうか。

今回の解散総選挙の引き金となったきっかけは、誰もが「裏金問題」と「旧統一協会問題」が大きいと思われているのではないでしょうか。

まさに、この課題は、長期的で絶対的な権力が腐敗して暴走したことによってもたらされたものと言わざるをえません。

自民党は、1955年の結党から現在に至るまで行われた22回の総選挙において、21回第一党の位置を占めてきました。

下野したのは2回、4年間だけで残り65年間は、自民党は常に日本の権力中枢に居続けています。

普通選挙が実施される民主国家において、これだけの期間一党独裁の状態にあるのは異常と言えるのではないかと指摘されることもあります。

国民に対して十分な説明もしない、国会審議もしないで閣議決定によって、憲法違反の国の方針・路線をいとも簡単に転換してしまう暴走を止めることができなかった責任を感じつつ、今回ばかりは腐敗した権力によるこれ以上の暴走に歯止めをかけたいものです。

高知一区では、立憲民主党武内のりお氏の勝利に向けて、県民に訴える機会をつくるために明日は候補者に同行してともに訴えていきたいと思います。

| 10月16日「忘れたらいけないことを刻んで衆院選と向き合う」 |

衆院選公示後の今朝の朝日新聞の一面(天声人語)「まだ覚えていますか」と34面の「私らは枝っこの枝っこ」の記事が、私らに、忘れたらいけないことがあるとのメッセージを突きつけています。

衆院選公示後の今朝の朝日新聞の一面(天声人語)「まだ覚えていますか」と34面の「私らは枝っこの枝っこ」の記事が、私らに、忘れたらいけないことがあるとのメッセージを突きつけています。

天声人語は、「人間は忘れる生き物である。」ということで、19世紀のドイツの心理学者、ヘルマン・エビングハウスの有名な実験にもとづいて、「忘却は急速に進むが、その速度は徐々に落ちていくこと。一定の期間を経ても覚えていることは、長く記憶に刻まれるらしいこと。」だそうです。

今回の衆院選は、「目の前の石破政権を問う選挙であると同時に、この3年間の岸田政権への審判である。さて、と自戒を込めて考える。前回の総選挙からの政治を、いったい私たちはどれだけ覚えているか」と振り返られています。

お互い、しっかりと振り返り、裏金や旧統一教会の問題だけではなく、納得できな買ったことと向き合って、審判を下すべきではないでしょうか。

私たち以上に「記憶にない」を常套句を口にする政治家を国会の場に送ることのないようにしなければと思います。

そして、34面には、余りにも次々と迫りくる自然災害の中で、忘れられてはならない地域のことが取り上げられていました。

東日本大震災の復興過程で人口が1/4になってしまった石巻市雄勝町は、小選挙区が1減となった全国10県のうちの一つで、仙台市に近い内陸部の都市などと共に宮城4区になりました。

被災地の雄勝の声は、今まで以上に届かなくなるのではとの有権者の声が、「私らは枝っこの枝っこ」に表れています。

そして、記事には、雄勝町の復興の課題について、ずっと教えて頂いてきた阿部晃成さんのコメントが掲載されていました。

「雄勝町で生まれ育った阿部晃成さん(36)は語る。慶応大大学院を経て、宮城大と金沢大で災害社会学を研究しながら、能登半島にも通う。ふたつの被災地で目にしたのは、「効率の悪い地方は捨てる」という集落再編の議論だった。災害が多発し、過疎が進み、議員が減る。この構図が進めば、「日本中のまちが取捨選択の対象となりかねない」と語る。」とあります。

そんなこの国の構図をつくってきたのが、自民党の政策による、地方の「選択と集中」だったのではないでしょうか。

今回も自民党は「日本創生」というが、また切り捨てられるのではないかと不安にさいなまれている能登半島を中心とした被災地の皆さんがいることを忘れてはなりません。

| 10月13日「再審法改正意見書、自民党らの反対で否決」 |

県議会9月定例会閉会日に、日本共産党会派と県民の会で提出した「刑事訴訟法の再審規定(再審法)」の改正を求める意見書議案について、県民の会を代表して、賛成の立場から討論させて頂きました。

県議会9月定例会閉会日に、日本共産党会派と県民の会で提出した「刑事訴訟法の再審規定(再審法)」の改正を求める意見書議案について、県民の会を代表して、賛成の立場から討論させて頂きました。

9月26日、静岡地方裁判所は、1966年強盗殺人罪などに問われ、1968年に死刑判決を受けた袴田巌さんに再審無罪の判決を言い渡され、逮捕から58年、死刑判決が確定してから44年、2023年10月の再審開始から15回の審理を経て出されたこの判決に対して、10月8日に検察当局が、控訴を断念し、88歳の袴田巖さんの無罪が確定しました。

しかし、逮捕と死刑判決によって袴田さんが失った膨大な時間を取り戻すことはできず、拘置所で長年自由を奪われたことによって引き起こされた拘禁症とは今後も闘い続けなければなりません。

今も、狭山差別事件をはじめ多くの冤罪事件で、再審が求められている中で、このような過ちが繰り返されないためにも、無実の者を冤罪から迅速に救済するためにも、「刑事訴訟法の再審規定(再審法)」の改正を行うことが求められているのです。

本意見書は、総務委員会では、不一致となりましたが、その後、検察当局が、控訴を断念し、袴田巌さんの無実が確定し、再審に関する法整備を求める世論が高まり、最高検も今回の再審請求の長期化について検証するといわれている中、多くのマスコミが、制度改正への歩みを進めるべきではないかと問うている中での本会議再提出でした。

常任委員会では、賛成できなかった議員の皆さんも、この間多くの報道や識者のコメントを目にする中で、しかも国会では、自民党をはじめとした各党首が名を連ねた超党派で308名に上る「えん罪被害者のための再審法改正を早期に実現する議員連盟」が、改正を求めている中で、賛成してくれるのではないかとの思いで討論を行いました。

しかし、「再審に際し捜査で集めた検察官の手持ち証拠を全面開示すること。」と「再審開始決定に対する検察官の不服申し立て(上訴)を禁止すること。」を求めた本意見書は、自民党、公明党、一燈立志の会、自由の風の反対で、否決されてしまいました。

地方議会では、今回のような再審法改正を求める意見書が、8月20日現在で、12道府県議会と323市町村議会で採択されている中、高知県議会の多数会派の皆さんの人権意識に疑問を持たざるをえません。

| 10月12日「被団協へのノーベル平和賞を各国指導者は真摯に受け止めよ」 |

昨夕のニュース速報には、驚き・喜びと同時に、日本原水爆被害者団体協議会(日本被団協)のノーベル平和賞受賞の持つ意味の大きさを世界の核保有国のリーダーと核兵器禁止条約に署名しない我が国のリーダーがしっかりと受け止めて欲しいと思ったところです。

昨夕のニュース速報には、驚き・喜びと同時に、日本原水爆被害者団体協議会(日本被団協)のノーベル平和賞受賞の持つ意味の大きさを世界の核保有国のリーダーと核兵器禁止条約に署名しない我が国のリーダーがしっかりと受け止めて欲しいと思ったところです。

ノーベル委員会は授賞理由に、二つの要素を挙げており、一つは、「核兵器のない世界の実現に尽力してきたこと。」そして、もう一つは、「核兵器が二度と使われてはならないと証言してきたことだ。」として、被爆者の存在を「唯一無二」と讃えています。

そして、ノーベル委員会のヨルゲン・ワトネ・フリドネス委員長は、取材に対して、「被爆者とその証言が、いかにして世界的な広がりを持ったか。いかにして世界的な規範を確立し、核兵器に『二度と、決して使ってはならない兵器』という汚名を着せたか。それこそが、この賞の本質なのです」とも答えています。

「核兵器の使用を二度と認めてはならない。そうした国際的な規範を意味する。」ことは、被爆者が戦後80年近く、証言に証言を重ね、その意義を固め、訴え、日本国内外でコツコツと築き上げてきたものとしての被爆者への敬意が、フリドネス委員長の発言からは、滲んでいます。

「核兵器の全廃は非現実的だ」との声にどう反論するかと問われた委員長は「核兵器に安全保障を依存する世界でも文明が生き残ることができると考える方が、よほど非現実的ですよ」と即答されたそうです。

さらに、フリドネス委員長の「被爆者の体験談、証言は、核兵器の使用はどれほど受け入れられないものかを思い起こさせてくれる重要なものです。彼らの声を聞くべきです。そして、すべての指導者が、痛ましく、強烈な被爆者の話に耳を傾け、核兵器が決して使われてはならないと思い起こしてほしいと願っています。」との言葉を、肝に銘じて欲しいものです。

そして、何よりも「広島と長崎への原爆投下後、過去80年近く戦争で核兵器が使われなかったことも、被爆者一人ひとりの尽力があったからだ」との言葉こそ被団協、被爆者のへの感謝の言葉だと思います。

私たちも、常にその声に耳を傾けながら被爆者の「理解できないほどの痛みや苦悩」を理解しようと努力し、繰り返さないための警鐘を世界に発し続けていきたいものです。

| 10月10日「二人三脚の復興を目指す~罹災証明問題を考える~」 |

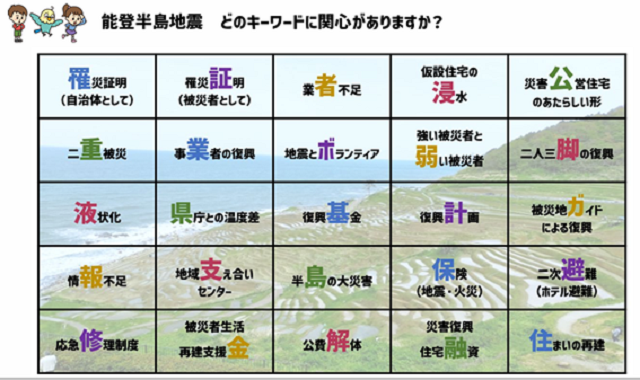

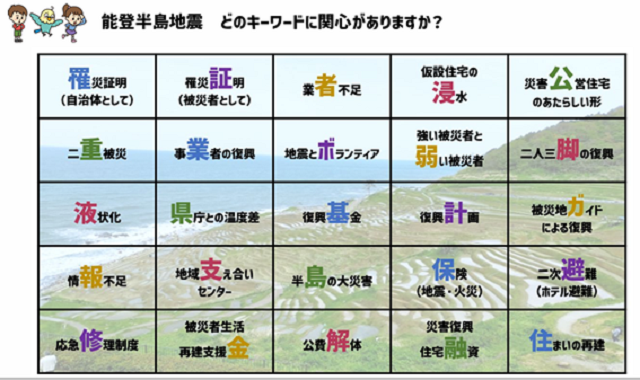

10月8日は、常任委員会審査が休会だったので、オンラインで日弁連主催のシンポジウム「能登半島地震 二人三脚の復興を目指す~罹災証明問題を考える~」に参加できました。

早川潤弁護士(金沢弁護士会元副会長)の「金沢弁護士会の活動報告」、江﨑太郎氏(特定非営利活動法人YNF代表)の「復興支援『ミツバチ隊士業派遣プロジェクト』で見えてきた現状」についての報告の後に、「二人三脚の復興を目指す ~罹災証明問題を考える~」をテーマにパネルディスカッションが行われました。

パネリストには、報告に引き続き江﨑太郎氏をはじめ、林正人氏(一級建築士、能登復興建築人会議)、お隣徳島県の堀井秀知弁護士(日本弁護士連合会災害復興支援委員会副委員長)、今度下知で講演頂く永野海弁護士(日本弁護士連合会災害復興支援委員会副委員長)が並び、いつもご指導いただく津久井進弁護士(日本弁護士連合会災害復興支援委員会元委員長)が、コーディネーターを務められました。

罹災証明書による認定によって、いかなる支援が受けられるのかが決まり、被災者の将来が決まってしまいます。

しかし、災害が発生するたびに、罹災証明書をめぐる課題が指摘されています。

罹災証明書による認定によって、いかなる支援が受けられるのかが決まり、被災者の将来が決まってしまいます。

被災者と行政が対立するのではなく、復興という方向に向いて、被災者と、自治体、支援専門家等の二人三脚、三人四脚による生活再建、地域の復興を実現するために大切になる視点や問題点等のお話を聞かせて頂きました。

被災地で誰に聞いても、罹災証明のことを十分に知らないのに、申請期限を設けて打ち切るなどということがあってはならない。

被災者が罹災証明の申請の窓口を怖がらないように、「一緒に頑張りましょう」の一言で受付が始まると随分違う。

被災地、被災住民のための復興であり、そのための罹災証明であって欲しいとの思いの伝わるメッセージをありがとうございました。

また、昨日7日付けで石川県から発出された地震と豪雨の二重被災での罹災証明の判定方法についても、情報提供いただきありがとうございました。

| 10月9日「袴田さん無罪確定、次は狭山事件の再審の扉を開ける」 |

58年前の一家4人殺害事件で死刑が確定していた袴田巌さん(88歳)の再審で、静岡地裁が言い渡した無罪判決に対して、検察側が昨日、控訴しないこと明らかにし、無罪が確定しました。

58年前の一家4人殺害事件で死刑が確定していた袴田巌さん(88歳)の再審で、静岡地裁が言い渡した無罪判決に対して、検察側が昨日、控訴しないこと明らかにし、無罪が確定しました。

しかし、袴田さんは、誤った判決によって半世紀近く自由を奪われ、死刑執行を恐れて心を病み「拘禁症」と向き合い続けています。

この人権侵害を起こした関係機関の責任は問われ続けるのではないでしょうか。

本来なら、誤判をなくすことがまず求められるが、人間が担う裁判に完璧はなく、再審はその非常救済手続きとして認められる制度です。

しかし、再審の可否を決める再審請求審の進行が見通せない上、再審開始決定が出ても検察官の上訴でさらに年月がたつうちに、関係者が高齢になって実質的な救済をなしていない実態が突きつけられているのです。

袴田さんは、その象徴的な実例でもあり、袴田さん以外の再審請求にも、私たちが支援して闘い続ける狭山差別事件の石川一雄さんにも言えることです。

このような事態を招く最大の原因は、刑事訴訟法に再審手続きについての規定がほとんどなく、進行が担当裁判官次第となっていることにあると言われます。

だからこそ、このようなことを繰り返さないために、今9月定例会に、国に対して「再審に際し捜査で集めた検察官の手持ち証拠 を全面開示すること。」と「再審開始決定に対する検察官の不服申し立て(上訴)を禁止すること。」を求める「刑事訴訟法の再審規定(再審法)」の改正を求める意見書議案を提出しました。

総務委員会では、全会一致とならず、本会議に再提出をして、私が賛成討論をすることとなっています。

この機会を逃さず、再審法制の不備を改めるための闘いと狭山事件の再審の扉をあけるための闘いを、前進させていきたいと思います。

| 10月8日「解散総選挙で『変われない自民党』に鉄槌を」 |

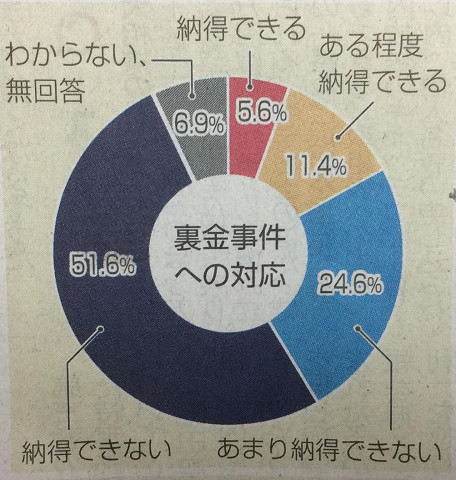

高知新聞社県民電話調査などによると、県民の76%が自民党の「裏金対応に納得せず」と回答しています。

高知新聞社県民電話調査などによると、県民の76%が自民党の「裏金対応に納得せず」と回答しています。

総裁選でこそ威勢の良かった石破新首相は、解散総選挙での裏金議員の公認・非公認では、右往左往し、安倍派幹部ら一部を、小選挙区で公認しない方針や公認する場合も、比例区への重複立候補を認めないとかの判断はしました。

しかし、首相が判断基準とした党の処分自体が、真相究明を置き去りに、形だけのけじめを急いだものであり、真相究明を求める声は止まらないことを忘れてはなりません。

昨日からの、首相の所信表明演説に対する各党の代表質問でも、首相の答弁は総じて、過去の政府の説明をなぞるもので、総裁選で導入に前向きな姿勢だった選択的夫婦別姓については、「国民各層の意見や国会における議論の動向などを踏まえ、さらなる検討をする必要がある」というものでした。

金融所得課税の強化についても、総裁選では「実行したい」としていたが、昨日は「貯蓄から投資への流れを推進していくことが重要で、現時点で強化について具体的に検討することは考えていない」と否定的な考えを示しています。

そして、マイナンバーカードと健康保険証を一体化した「マイナ保険証」への移行時期の見直しについても、総裁選では延期を含めた見直しに言及していたが、これまでの政府決定を踏襲し、今年12月で現行の保険証を廃止する意向を示しました。

また、石破内閣の副大臣と大臣政務官計54人の中で旧統一教会との接点がこれまでに確認されているのは24人であり、「新たな接点が判明した場合には速やかに報告、説明し、未来に向かって関係を持たないよう徹底することが大切だ」と述べるに留まっています。

その後退姿勢は、首相だけでなく重要閣僚にも共通しており、何よりも首相は衆院解散前の国会論戦の重要性を再三指摘しておきながら、総裁になるや「最速」での選挙実施を表明し、明日には党首討論を行った後解散することを表明しています。

こんな「変われない」自民党を変えるためには、我々がその権利を行使できる総選挙で、まっとうな政治を取り戻すための一票を投じるしかありません。

| 10月7日「化学物質過敏症の理解から、子どもの学ぶ権利、他者理解の大切さを」 |

昨日、「化学物質過敏症・ゆるゆる仲間」の会の皆さんの主催で「講演会~化学物質過敏症、成人と小児の現状から子ども達の未来を考える~」が開催され、参加してきました。

まだまだ、あまり認知されていない成人と小児の化学物質過敏症(以下 CS)について周知し、CS 患者の現状を通して、子ども達の未来のためにできることを県民の皆さんとともに考えたいとの思いで開催された会場には、当事者家族や教育関係者なとがたくさん参加されて、積極的に学ぼうとされていました。

講師は、県内でCS について詳しく、診療もされている医療法人高幡会大西病院、国立病院機構高知病院小児科小倉英郎先生で、詳細にお話し頂きました。

また、後援して頂いているコープ自然派しこくやNPO 法人土といのちの方による無添加のハンドソープや石鹸、洗濯用洗剤等の商品展示もされていました。

私自身、2017年4月のアースデーで初めて「化学物質過敏症・ゆるゆる仲間」の会の皆さんからお話を伺い、9月定例会で「化学物質過敏症」の方の相談窓口や子どもの学びの場である学校での対策などについて質問したことが、きっかけでこれまでにもいろいろとともに取り組ませて頂きました。

農薬散布や啓発の問題、避難所での対応などもありましたが、やはり一番多かったのが、子どもさんたちの学びの場の確保の問題でした。

昨日も、CSの子どもたちと向き合っている学校の先生方とお話しする機会もありましたし、ミニシンポジウム(体験談から見える、必要な対応と対策とは)では、学校での課題が多く事例報告として出されていました。

子どもたちが、安心して学べる場の保障として、学校施設の改善だけでなく、先生方の協力、同級生やそのご家族などの協力が必要になっていることの意見交換がされていました。

まさに、それは他者のことについて相互に理解しあうことの大切さであり、この社会で生きづらさを感じる方だけでなく、誰もが生きやすくなる地域や社会を築いていくことだと改めて考えさせられました。

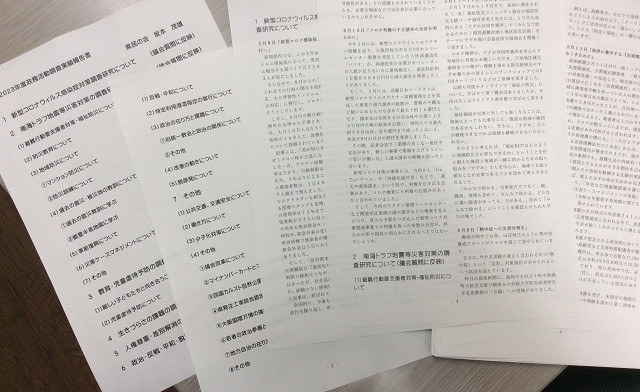

10月2日の一問一答による質疑の答弁のテープ起こしができましたので、掲載しておきます。

10月2日の一問一答による質疑の答弁のテープ起こしができましたので、掲載しておきます。

質問項目に対する、答弁のみですので、詳細の議事録(仮)は、リンクを貼っておきますので、関心ある方は、こちらからご覧いただけたらと思います。

とくに、「消防広域化」の課題については、翌日にも慎重な検討を求める自民党議員の質問もあり、今後の検討状況を注視していくことが求められています。

1 仮設住宅用地の災害リスクについて

(1)仮設住宅用地の選定における自然災害リスクの想定について

【土木部長】災害後の仮設住宅につきましては、南海トラフで想定される最大クラスの地震や津波被害に対し、7万7,000戸が必要となりますため、既存住宅の借り上げを見込んでおります戸数を除きました6万9,000戸分の用地、すなわち690ヘクタールの確保が必要でございまして、そのうち、現在、公有地で230ヘクタール、これを確保しているというところでございます。で、残る460ヘクタールにつきましては、民有地の活用を考えておりまして、現在、その土地情報の抽出につきまして、市町村と連携して取り組んでいるところでございます。

この民有地の抽出に当たりましては、洪水浸水や土砂災害等のリスクの有無、あるいは、道路への接道状況、こういった情報も含めて、リストアップしているところでございます。

把握した民有地情報につきましては、今後、災害リスク等の情報の精度を高めまして、土地の安全性を確認してまいりたいと考えております。

(2)仮設住宅用地の安全性確保について

【知事】御指摘ございましたように、今回の石川県輪島市及び珠洲市におかれましては、能登半島地震後に建設された仮設住宅が、豪雨により浸水するという被害に見舞われております。

本県に置き換えて考えました場合、南海トラフ地震発災後におきましても、低地では台風などの豪雨により浸水するおそれがございますので、安全性の高い仮設住宅用地の確保は重要な課題であるというふうに考えております。

この用地の確保に関しましては、先ほど土木部長も答弁いたしましたように、残る460ヘクタールの民有地のリストアップが、なお途上にあるということでありまして、そうした中で、安全性の高い用地を候補地として選定できますように、市町村と連携して取り組んでいく考えであります。

一方で、南海トラフ地震の被害想定自身が、ここ向こう一、二年の間の見直しを、今、予定しているところでございまして、これ、予断を許しませんけれども、10年前に比べますと、例えば、堤防などのインフラ整備は一定進んでおるわけでございますので、ある程度、想定される被害の規模は減少の方向になるのではないかと。そうでありますと、この460ヘクタールという数字も軽減の方向になるのではないかというような期待も、持つことは持っているところでございます。

今後につきましては、こうした取り組みを総合的に進めます中で、来年度からの次期南海トラフ地震対策行動計画の期間内には、浸水などに対しましても安全性の高い候補用地が選定できますように、最大限努めてまいるということを、まず取り組んでまいりたいと思っております。

2 災害中間支援組織について

(1)本県における災害中間支援組織の現状について

【子ども・福祉政策部長】災害中間支援組織は、被災者や被災地の多様なニーズに対応するために、県内外の専門性を有するボランティア団体、NPO等と連携して支援をつなぐ組織でございますが、現在のところ、本県では設置までに至っていない状況であります。

このため、本県での体制構築に向けまして、内閣府のモデル事業を活用し、検討を進めているところであります。現段階としましては、先進県や過去の被災県における体制の情報を収集し、内閣府から助言を受けながら、災害中間支援組織のあり方の検討を開始したところでございます。

(2)今後の進め方について

【子ども・福祉政策部長】徳島県では、平時からNPOの活動を支援する団体が中心的な役割を担っておりまして、取り組みが進んだと伺っているところでございます。

本県では、これまで、高知県社会福祉協議会が、NPOに対する相談支援や研修、交流、ネットワークづくりなどの支援に取り組んでいるところです。こうしたことも踏まえまして、県社協とも連携しながら、災害中間支援組織の立ち上げに向けて、一つ一つ課題を整理しながら検討を進めてまいりたいと考えております。

今後、検討を進めるに当たりましては、内閣府のモデル事業を活用して、有識者の意見を伺う検討会を立ち上げるということも、選択肢の一つとして考えてまいりたいと思います。

3 消防の広域化について

(1)広域化に関する各消防本部との「共通の理解」について

【知事】この消防の広域化に関しましては、昨年11月に、県と全ての消防本部の長の間で構成をいたします消防広域化検討会を設置いたしまして、3回にわたり協議を行ってまいりました。

この現場要員の増強などの広域化のメリットを期待する意見があった一方で、ただいま議員からも、るる、お話ございました、今後、消防の装備や施設の充実を図る場合のスケジュールをどうするのか、あるいは、財政負担はどう分担し合うということにするのか、こういったあり方などにつきましては、今後、より具体的な検討が必要だというような意見もあったところであります。

このように、広域化後の、いわば各論の部分については、さまざまな御意見はありましたけれども、人口減少が進む中で必要な消防力を確保していくという方向のためには、広域化の議論を避けては通れないという大きな方向性に関しましては、全消防本部の長が共通の理解に達したというふうに理解いたしております。

(2)基本構想策定過程における関係者からの意見聴取の必要性について

【知事】まず、この消防広域化の基本構想を県において策定して、それに基づきまして議論を進めていくという手法をとりたいと思っています。

この基本構想におきましては、広域化の趣旨や新たな組織の骨格、さらには、新体制への移行スケジュールにつきまして、県としての試案をお示しするものという形でつくっていきたいと思います。これ、議論のスタートということだと思います。

なお、その構想をつくります際も、まず、この骨子案を年内には公表いたしまして、市町村や消防本部の意見を聞きたいというふうに思っておりますし、担当者会等のさまざまな機会を通じて、消防職員、団員を含みます関係者の御意見もお聞きする、さらには、広く県民の皆さんからも御意見を伺うような進め方を考えているところでございます。

【知事】結論から申しますと、この基本構想の策定過程でも、市町村、消防本部の意見もお聞きし、消防団員、あるいは、消防職員を含む消防関係者の御意見、さらに、広く県民の皆さんからの御意見も募った上で、この基本構想を検討して、お示しするという段取りを考えております。

今までところは、メリット・デメリットという議論はされておりますけれども、それでは、具体的にどんな組織をつくっていくか、そして、どんな活動を目指していくか、スケジュールはどうするか、こういったところの具体論というのが、今、議論のベースがないわけでありますから、それを基本構想として、県の試案としてお示しする。その過程でも、御意見は幅広くお聞きした上で、年度内には、県としての試案としての基本構想を策定し、お示しするということにしたいと思います。これが議論のベース、スタートになるということだと、私は理解しておりますので、来年度に入りましたら、また、新しい有識者なども交えた検討組織を設置いたしまして、その場で、より具体化に向けました議論を、さらに関係者に深めていただくというような段取りで進めていくべきだと考えております。

4 バリアフリー観光と観光・福祉防災の連携について

(1) 県バリアフリー観光相談窓口の機能充実について

ア 防災に関する情報発信について

【観光振興スポーツ部長】災害時に、障害のある方を含め、本県を訪れた全ての方が円滑に避難できるよう、平時から発信していくことが重要です。

このため、県バリアフリー観光サイトにおいても、高知県防災アプリや防災啓発冊子のリンク先を掲載し、平時から周知を図っているところです。また、県バリアフリー観光相談窓口では、コミュニケーション支援アプリを活用し、障害のある方や外国人の方にもスタッフが直接、防災情報などを案内しております。

加えまして、県内の宿泊や観光施設などにおいても、観光客への防災アプリの活用を促していきたいと考えております。

イ 地域の防災ツーリズム主催団体等とのつなぎ役を担うことについて

【観光振興スポーツ部長】例えば、黒潮町では、津波避難タワーの見学や夜間の避難訓練など、命を守る知識を学ぶとともに、地域ならではの観光体験も行える防災ツーリズムを推進しております。

県バリアフリー観光相談窓口がつなぎ役となり、こうした防災ツーリズムに福祉防災の視点をつけ加えていくことは、防災ツーリズムの魅力向上にもつながっていくものだと考えております。また、観光客や主催団体のバリアフリーに関する学びが深まりますとともに、発災時の対応力の強化にもつながっていくものだと考えております。

こうした取り組みを県内外に情報発信することで、防災ツーリズムの誘客の拡大や県全域でのバリアフリー観光を推進していきたいと考えております。

ウ 機能を充実させる上で必要となる施設の拡充に向けた取り組みについて

【観光振興スポーツ部長】防災情報をまとめた新たな特設ページの作成や障害のある方と一緒に避難するといった実践的なバリアフリー防災セミナーなどを開催することで、バリアフリー相談窓口の機能の充実を図ってまいりたいと考えております。

施設面につきましては、現在の相談窓口は、高齢の方や障害のある方の街歩きを支援する高知市の事業と同じフロアを共有しております。

こうしたことから、まずは、両事業のお客様の利用の状況の推移とか、フロアの有効活用などを検証した上で、相談窓口業務を運営いただいている団体や高知市と検討していきたいと考えております。

(2) 帯屋町筋東部への多目的トイレ整備について

【観光振興スポーツ部長】帯屋町筋の東部には、はりまや橋ターミナルがございまして、クルーズ船の外国の方も含め、多くの観光客が訪れております。相談窓口では、障害のある方や車いすを利用される方から、トイレのお問い合わせがあった場合には、現在、中央公園の多目的トイレやはりまや橋地下駐車場のトイレを案内させていただいております。

新たなトイレの整備につきましては、候補となる適地や費用面からも、すぐに整備することは難しく、一定の時間を要すると考えております。

まずは、民間事業者への協力も呼びかけながら、高知市中心商店街のトイレマップを作成し、相談窓口やはりまや橋バスターミナルなどで配布していきたいと考えております。

さらには、お客様の声なども丁寧にお聞きしながら、公共トイレの整備につきましても、地元の高知市にも相談していきたいと考えております。

5 暑熱適応への多様な支援策について

(1) 暑さ指数が31以上となった場合における対応の実態について

ア 体育の授業や運動部活動等、学校現場での対応について

【教育長】各学校では、体育授業や運動部活動を実施する際、まず、活動場所の暑さ指数の計測を行い、暑さ指数が31以上の場合には、適切な水分・塩分の補給や休憩を小まめにとるなどの熱中症対策を行っております。その上で、学校によっては、児童生徒の状況に応じて、運動強度の軽減や活動の時間帯、場所を変更するなどの対応をとっております。

また、本県の中学校及び高等学校の体育連盟が主催するスポーツ大会におきましては、暑さ指数の計測に加えまして、給水タイムの設定など、競技ごとに必要な熱中症対策を講じた上で、大会運営を行っている状況でございます。

イ 学校以外でのスポーツ大会における対応について

【観光振興スポーツ部長】一部の競技で、夏場は大会の開催を避けたり、暑さの状況により中止したケースがございます。多くは、熱中症対策を講じて、開催している状況です。

主な対策としまして、定期的な水分補給や換気、休憩時間の確保のほか、暑さのピークを避けた試合時間の設定などを行っております。また一部の競技団体では、暑さ指数を計測した上で、大会を実施しているといった事例もございます。

(2) 百歳体操などで高齢者が集う場への冷房設置に対する公的支援について

【観光振興スポーツ部長】こうした、いきいき百歳体操などの施設に対する冷房機器の設置については、住宅改造支援事業費補助金という県単独の制度を設けております。この制度は、地域住民の生きがい活動や防災活動の拠点となっている施設の改修や改築への支援を行うものでございまして、空調設備での活用は、過去5年間で4市町、9件となってございます。

(3) 暑熱適応の街づくりについて

【知事】熱中症対策につきましては、御指摘ございましたように、国において法律改正も行われまして、熱中症対策実行計画も策定されております。地球温暖化が進行する中で、熱中症の発生リスクを抑制しながら、社会経済活動の継続、街のにぎわい創出などを図るためには、街中の公共の場などにおける暑さ対策は不可避だと考えております。

国の計画も踏まえまして、まちづくりに関するさまざまな分野で、暑さへの対応を念頭においた施策を講じていく必要があるというふうに考えております。

自民党総裁選で、最後は、「高市よりましな石破」という選択肢が、解散総選挙を見据えた自民党内で幅を利かせて、石破総裁が誕生し、首相となりました。

自民党総裁選で、最後は、「高市よりましな石破」という選択肢が、解散総選挙を見据えた自民党内で幅を利かせて、石破総裁が誕生し、首相となりました。

そして、新内閣の布陣などから、アベ政治からの転換かと思われたが、昨日の所信表明を聞く限り、肝心なところは、そうでないことも明らかになったと思います。

総裁選の出馬会見で「リクルート事件のとき以上に国民の怒り、不信が高まっている。自民党は変わる。それを実現できるのは自分だ」と語り、同じ日には「全閣僚出席型の予算委員会というものを一通りやり、この政権は何を考えているのか、何を目指そうとしているのかということが、国民に示せた段階で可能な限り早く信は問いたい」と言われた方が、首相になったのですから、多くの国民は、当然そうなるだろうと思っていたにちがいありません。

蓋をあければ、裏金事件をめぐっては、新事実が判明していない現段階での再調査を否定し、「必要があればそういうことも行いますが、現在そういう状況にあるというふうには承知をしていない」と言い、旧統一教会と自民党との関係について、演説では素通りで、予算委員会もなしに、早々と解散総選挙の日程だけは決めてしまいました。

沖縄の戦中戦後の苦難の歴史に言及しながらも、米軍普天間飛行場の辺野古移設は推進、期待を持たせた日米地位協定の改定に触れることもありませんでした。

石破内閣は基本方針として、「ルールを守る」「日本を守る」「国民を守る」「地方を守る」「若者、女性の機会を守る」という「五つの守る」を掲げていたが、「言ったことを守る」ことのない限り、国民の納得と共感は得られるはずはありません。

昨日の一問一答形式の質問が終わり、今朝の新聞には「仮設住宅候補地選定 災害考慮しているか」との見出しで一問が取り上げられていましたが、他の質問も含めて、テープ起こし中です。

テープ起こしができ次第、アップしたいと思いますので、今しばらくお待ちください。

―高知新聞引用―

【質問】能登半島地震の被災地では先月の豪雨で仮設住宅が浸水した。南海トラフ地震に向け、今回の事例を教訓にしたい。県内では災害リスクを考慮した選定をしているか。

【横地和彦土木部長】最大クラスの地震(L2)では7万7千戸が必要になる。確保できていない4万6千戸分の用地は洪水浸水や土砂災害のリスク、道路の状況などの情報も含めてリストアップしている。把握した情報の精度を高め、土地の安全性を確認していく。

【浜田知事】能登の事例を高知に置き換えると、低地では台風などの豪雨で浸水する恐れがあり、用地の確保は重要な課題だ。市町村と連携して、安全性の高い候補地を選定できるように取り組む。

県議会9月定例会も、一括質問は本日終了し、明日からは一問一答による質問戦が始まります。

県議会9月定例会も、一括質問は本日終了し、明日からは一問一答による質問戦が始まります。

私は、明日2日(水)午後1時からの登壇となります。

下記の質問項目を予定していますが、持ち時間は答弁を含めて35分間ですので、掘り下げた質疑ができそうにありません。

しかし、どれも重要な課題ですので、頑張りたいと思います。

おかまいない方は、議場またはネット中継での傍聴を、よろしくお願いします。

1 仮設住宅用地の災害リスクについて

(1) 仮設住宅用地の選定における自然災害リスクの配慮について(土木部長)

(2) 仮設住宅用地の安全性確保について(知 事)

2 災害中間支援組織について(子ども・福祉政策部長)

(1) 本県における災害中間支援組織の現状について

(2) 今後の進め方について

3 消防の広域化について(知 事)

(1) 広域化に関する各消防本部との「共通の理解」について

(2) 基本構想策定過程における関係者からの意見聴取の必要性について

4 バリアフリー観光と観光・福祉防災の連携について(観光振興スポーツ部長)

(1) 県バリアフリー観光相談窓口の機能充実について

ア 防災に関する情報発信について

イ 地域の防災ツーリズム主催団体等とのつなぎ役を担うことについて

ウ 機能を充実させる上で必要となる施設の拡充に向けた取り組みについて

(2) 帯屋町筋東部への多目的トイレ整備について

5 暑熱適応への多様な支援策について

(1) 暑さ指数が31以上となった場合における対応の実態について

ア 体育の授業や運動部活動等、学校現場での対応について(教育長)

イ 学校以外でのスポーツ大会における対応について(観光振興スポーツ部長)

(2) 百歳体操などで高齢者が集う場への冷房設置に対する公的支援について(子ども・福祉政策部長)

(3) 暑熱適応の街づくりについて(知 事)

| 9月29日「袴田さん無罪判決、次は、再審への法改正を」 |

9月26日、静岡県の強盗殺人事件で死刑が確定した袴田巌さんに静岡地裁の再審公判で「無罪」が言い渡されました。

9月26日、静岡県の強盗殺人事件で死刑が確定した袴田巌さんに静岡地裁の再審公判で「無罪」が言い渡されました。

無実の訴えから半世紀余、早く真に自由の身とするためにも、検察は控訴してはなりません。

最高裁は1975年、「疑わしきは被告人の利益に」との刑事裁判の原則が再審制度にも適用されるという決定を出しており、この原則に立てば、もっと早く袴田さんに無罪が届けられたはずです。

死刑確定の翌年に第1次の再審請求がされたが、再審が確定するまで実に42年もかかりました。

事件から、58年もたって、やっと「無罪」の声を聞いたが、袴田さんの姿を見た時、刑事司法関係者は深刻な人権問題だと受け止めるべきではないでしょうか。

これを契機に、「開かずの扉」と評される再審制度も根本的に問い直されなければなりません。

袴田さんの無罪はゴールではなく、刑事訴訟法の再審規定(再審法)を改正するためのスタートとも言えます。

いったん再審が決まれば、検察官の不服申し立ては禁止する法規定が必要だし、今回の無罪判決についても、検察は控訴せずに無罪を確定させるべきです。

さらに、無罪に結びつく、すべての証拠を検察側に開示させる法規定を設けるなど再審法の改正は喫緊の課題です。

現在、超党派の国会議員による「再審法改正を早期に実現する議員連盟」ができているが、私たち県議会でも、今定例会において「刑事訴訟法の再審規定」の改正を求める意見書を提出予定です。

いよいよ、次は狭山事件の再審の扉を開けるときです。

| 9月28日「自民党新総裁は、まずは国会で説明責任を果たせ」 |

昨日の自民党総裁選は、9名の候補者という多数乱立・乱戦の結果、石破氏と高市氏の決選投票で石破氏が5度目の挑戦で自民党総裁となりました。

昨日の自民党総裁選は、9名の候補者という多数乱立・乱戦の結果、石破氏と高市氏の決選投票で石破氏が5度目の挑戦で自民党総裁となりました。

国会議員の支持はほぼ二分されたことからも、石破氏が党をまとめつつ、過去の膿を出し切り、国民の信を取り戻すという道のりは、けして容易ではないでしょう。

総裁選では、最初威勢の良かった各候補のトーンも、投票日が近づくにしたがってトーンダウンし、裏金問題で処分された議員への責任追及や旧統一教会との組織的関係の真相究明も新総裁には期待できないと思う国民が多くいるのではないでしょうか。

石破新総裁が、裏金議員や、教団との接点があった議員に対して、厳しい対応が取れないのなら、国民が断罪するしかありません。

安倍政権以降続く、国会での説明軽視の自民党政権の姿勢が変わったのかを見極めるためにも、所信表明演説に対する代表質問だけではなく、最低限、一問一答形式の予算委員会や党首討論を行い、与野党の対立軸を示した後で、国民に判断を求めて頂きたい。

高知県の精神障害者に対する医療費助成は、精神疾患を原因とする通院のみで、他の疾患や入院は自己負担で、当事者や家族の不安の解消の求めに応えて、まずは6月定例会で県民の会の同僚議員の岡田議員がその対象拡大を求める質問をしてきました。

そして、県内の精神障害者の親でつくる「高知はっさくの会」(東岡美佳会長)の皆さんとともに、今年6~8月に署名活動を行い、県に対しては約1万3千筆の署名を子ども福祉政策部長に提出し、助成創設を求めてきました。

その際に、6月定例会でも岡田議員の質問に答えて「県内の精神障害のある方の実態や、市町村の意向、また、既に補助金の対象に含めている他県の状況などの情報収集・把握を行っていく」との姿勢を示していましたが、現時点での取り組み状況についても聞かせて頂きました。

そのうえで、「皆さんからの訴えを聞く中で、改めてご苦労なさっていることが分かった。先行事例としての他県の深堀把握や市町村の意向確認も進めながら合意形成も図っていきたい。」と述べられ、最後には「知事とも話して判断したい」と踏み込んだ考えも示されていましたが、昨日の自民党議員の質問に、知事が「対象とする障害の程度や財政負担の規模などを、1年程度かけて検討を深める」と答弁しました。

知事の背中を後押しした1万3086人の県民の皆さんに感謝したいと思います。

「親が亡くなったらどうなるか不安でいっぱい。経済的にも親の年齢的にも余裕はない。できるだけ多くの当事者が助成対象としてほしい」との当事者や家族の皆さんの思いに答えるためにも、一年と言わず一日も早く実現させてほしいものです。

本日から、9月定例会の質問戦が始まりました。

本日から、9月定例会の質問戦が始まりました。

今回の私の登壇機会は、10月2日からの一問一答による質問になります。

10月2日の13時から答弁時間も含めて35分間ですので、多くの質問はできないかと思いますが、現在作成中です。

決まれば、質問項目などを、皆さんにお知らせしたいと思いますので、議場やWeb上での傍聴をよろしくお願いします。

昨年5月の震度6強の珠洲市を中心とした地震、元旦の震度7の能登半島地震、そし今回の豪雨被害と、なぜこれだけ試練を与えるのだと心が折れかかっている方がたくさんおられます。

8月、9月に入ってようやく避難所から仮設住宅に入居した方も多く、まさに「これから、少しずつ」復興に向けて一歩を踏み出していこうとする矢先の今回の豪雨被害です。

奥能登を襲った記録的豪雨によって、23日時点で、死者は7人、安否の分からない人は行方不明者を含めて計6人、輪島、珠洲、能登3市町の5千戸で断水しています。

能登では元日の地震で広範囲が長期間断水し、やっと解消したばかりだったというのに、また断水です。

集落の孤立は前日から半減したものの依然3市町の56カ所で続いており、県などが復旧を急いでいるといいます。

「心は折れても生きるしかない」との思いの方々に、頑張れではなくて、「支援し続けているよ」との思いと行動を届けていくしかありません。

高知でも南海トラフ地震の後に、集中豪雨や台風襲撃など複合災害のリスクは今まで以上に高まっています。

能登の皆さんの気持ちを自分事として捉えていきましょう。

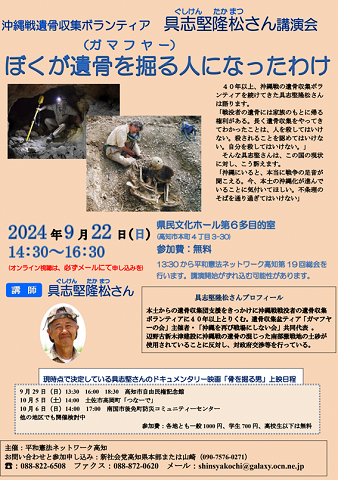

今朝の高知新聞でも記事になっていた昨日の平和運動センター記念講演「ぼくが遺骨を掘る人(ガマフヤー)になったわけ」は、大変貴重なお話ばかりでした。

沖縄のガマ(自然の洞窟)などで遺骨収集を続けるガマフヤー(ガマを掘る人)の具志堅隆松さんは、09年に那覇市中心部に近い真嘉比地区での遺骨等の収集品を示しながら、静かな口調で話されていましたが、その遺品や遺骨が何を私たちに教えているかとなると力も入られました。

政府・首相は「戦没者の御霊に哀悼の意を捧げる」と言いながら、やっていることは、戦没者の遺骨を海に投げ捨て、戦没者にさせられた敵国の基地づくりに利用することなのかと怒りが湧くいうことを我が事にする必要があります。

「戦時中は、戦死した家族が人前で泣くことすらできなかったし、モノが言えなかった。今、我々はまだモノが言える。」「日本に戦争をさせないことが、全国でやらなければならないこと。何で日本がアメリカのために中国と戦争しなければならないのか。」と、 主権者として、声をあげなければならないとの訴えに、会場からも「そうだ!」の声があがっていました。

また、お話の中で、長崎県の小学生の体験学習として、遺骨収集の現場で体験してもらったことを紹介し、遺骨を目の当たりにして事実を確認した証言者になれるということも、非常に大事な平和学習の一環だと考えさせられました。

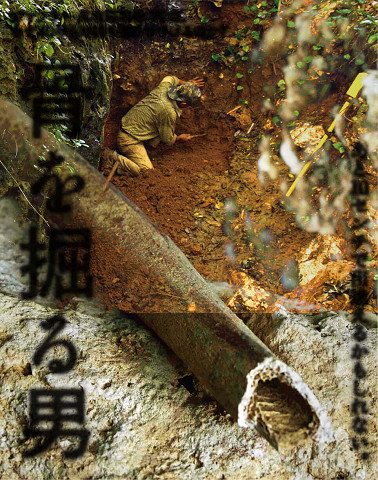

掘り出した遺骨を遺族のもとに戻す、遺族が無理でも縁故者のもとにとの思いで、DNA鑑定を求め続けながら掘り続ける具志堅さんの姿を描いた映画「骨を掘る男」上映会が、県下で開催されます。

当面の予定は、9月29日(日)高知市自由民権記念館13時30分、16時、18時30分、 10月6日(日)南国市後免町防災コミュニティセンター14時、17時です。

ぜひ、ご来場ください。

復興への厳しい道のりを歩まれている能登半島地震の被災地が昨日、記録的な豪雨に見舞われ、珠洲市で1人が亡くなり、同市と輪島市、能登町でも行方不明者が相次いでいます。

復興への厳しい道のりを歩まれている能登半島地震の被災地が昨日、記録的な豪雨に見舞われ、珠洲市で1人が亡くなり、同市と輪島市、能登町でも行方不明者が相次いでいます。

大雨特別警報が発令された輪島、珠洲両市の雨量は観測史上最大を記録し、各地で道路が土砂崩れで寸断され、県災害対策本部会議によると、床上、床下の浸水は多数で、珠洲市4地区、能登町2地区が孤立したり、停電、断水の地区もあるそうです。

多くの皆さんが、奥能登の皆さんに、何故こんなにも試練を与えるのかとの思いを強くしています。

さらにつらいのは、仮設住宅が浸水し、仮設住宅から避難しなければならない避難者の皆さんがおられるということです。

石川県によると、今回の大雨で輪島市と珠洲市の8カ所の仮設住宅が浸水したそうです。

朝日新聞の調べでは、少なくとも輪島市の4カ所のうち3カ所(宅田町の仮設を含む)はハザードマップで洪水による浸水リスクがあると示された場所であり、県や輪島市は、洪水や土砂災害、津波といったハザードリスクを「織り込み済み」として、海沿いや川沿いなどに建設していました。

「リスクを承知の上」とする代わりに、県は、災害の危険があった際は「警戒、避難態勢をしっかりする」としてきたが、そのような対応がされたのか、今後の検証が必要です。

いずれにしても、災害の仮設住宅は、被災地のなかでも残された少ない平地に建てらるため、そこがこれまで人が住んでいなかった、河川氾濫リスクや、土砂災害リスクのある地域に建てられるという問題があり、今回の能登半島でも同じ現象が発生したと言われています。

それでなくても、本県において仮設住宅用地が確保されていない中で、限られた用地や候補地が総合的な自然災害リスクを想定した場所の選定がされているのか、仮設住宅用地の安全性の調査と分析が求められるのではと考えさせられました。

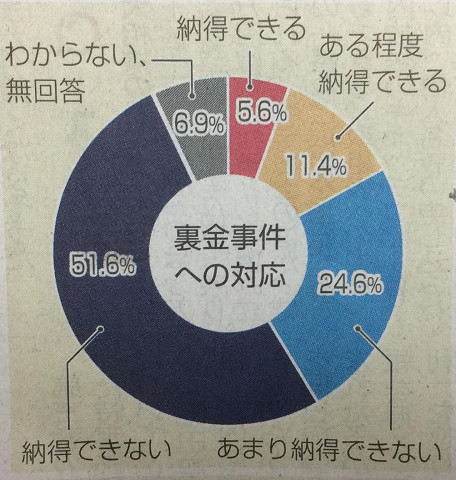

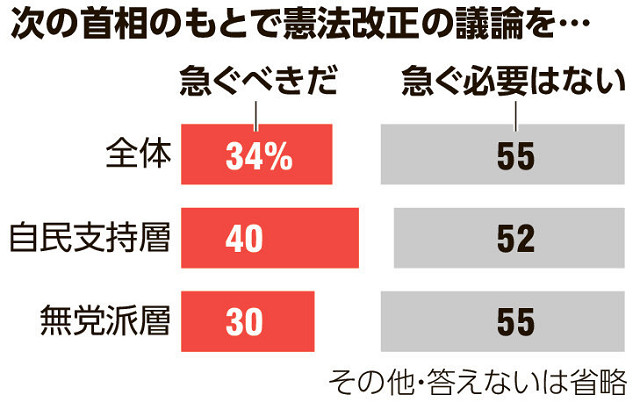

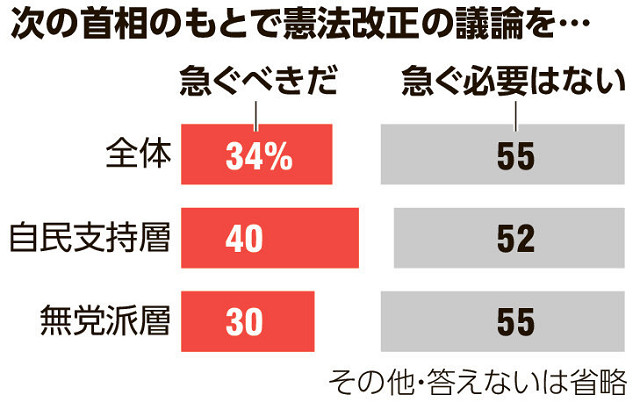

自民党総裁選では、国民が裏金問題や旧統一教会との組織的関係の真相究明については、言及しないものの、それぞれに支持層でも半数が「急ぐ必要はない」と回答しているのに自衛隊の明記など改憲を打ち出しています。

自民党総裁選では、国民が裏金問題や旧統一教会との組織的関係の真相究明については、言及しないものの、それぞれに支持層でも半数が「急ぐ必要はない」と回答しているのに自衛隊の明記など改憲を打ち出しています。

9候補の間では、改憲に取り組むスピード感として、賛否を問う国民投票に向け「首相在任中の発議を実現する」と訴えたり、「3年以内に改憲を実現」と打ち出したりする候補がいる一方で、そうした「期限」はあいまいなまま「できるだけ早く」といった言い方の候補もいます。

しかし、この改憲議論をめぐるスピード感を世論はどう見ているのか、9月14、15日に朝日新聞が実施した全国世論調査では、次の首相のもとで、「憲法改正の議論を急ぐべきだと思いますか。急ぐ必要はないと思いますか」という問いに対して、「急ぐべきだ」の34%に対して、「急ぐ必要はない」の方が55%と多い結果となっています。

自民支持層でも、「急ぐ必要はない」が52%と過半数で、「急ぐべきだ」という回答40%を上回っています。

自民党では、改憲をめぐって、退陣を表明した岸田文雄首相が遺言を残すかのように、党内に「論点整理」を急がせていますが、国民の思いとは乖離があることを認識しておかなければなりません。

県議会9月定例会が昨日開会し、執行部は24年度一般会計補正予算案49億3800万円など50議案を提出ました。

県議会9月定例会が昨日開会し、執行部は24年度一般会計補正予算案49億3800万円など50議案を提出ました。

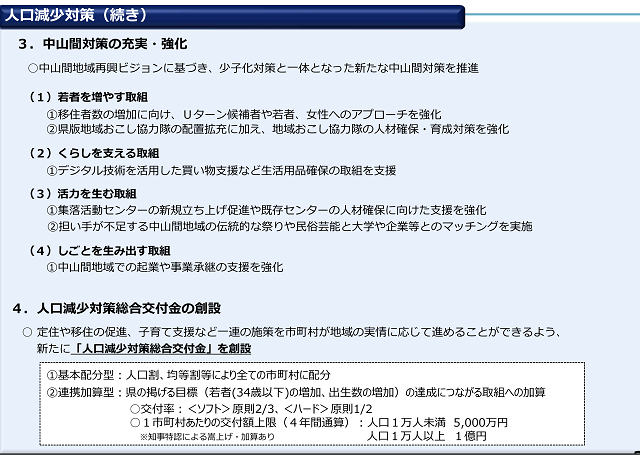

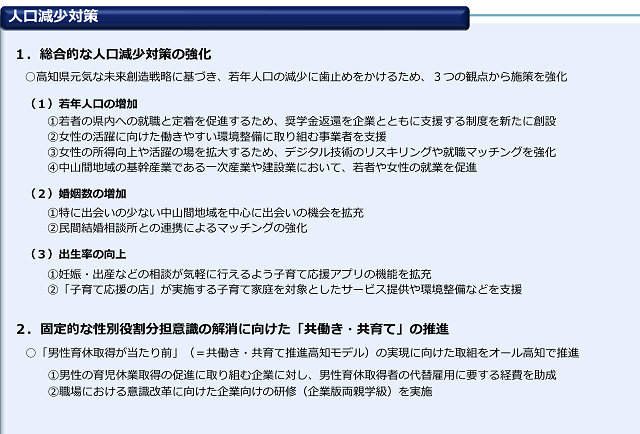

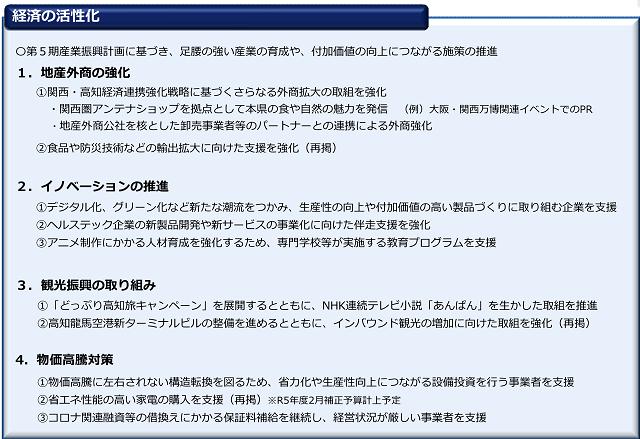

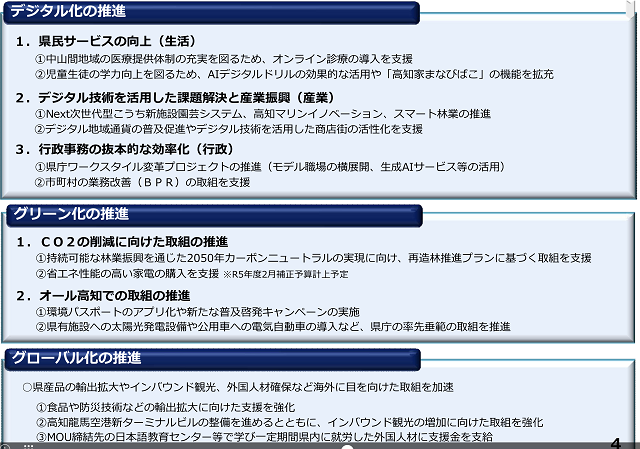

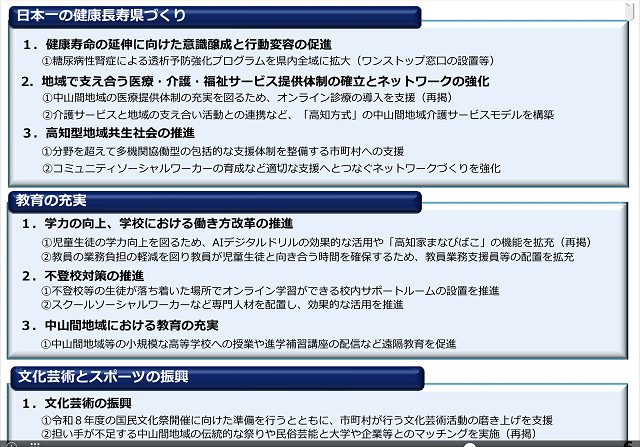

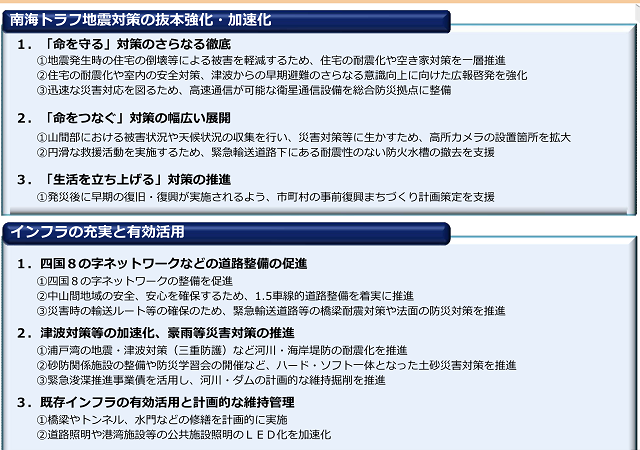

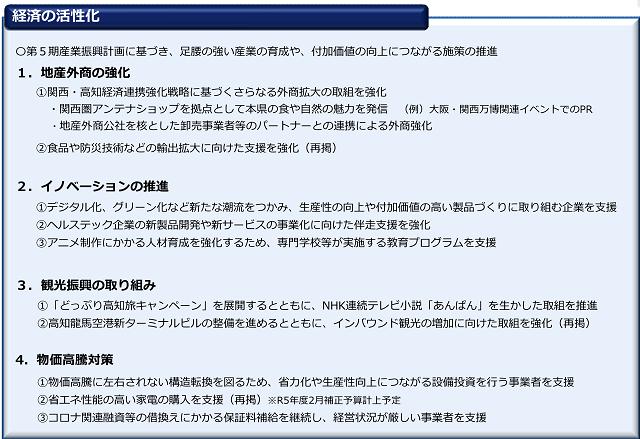

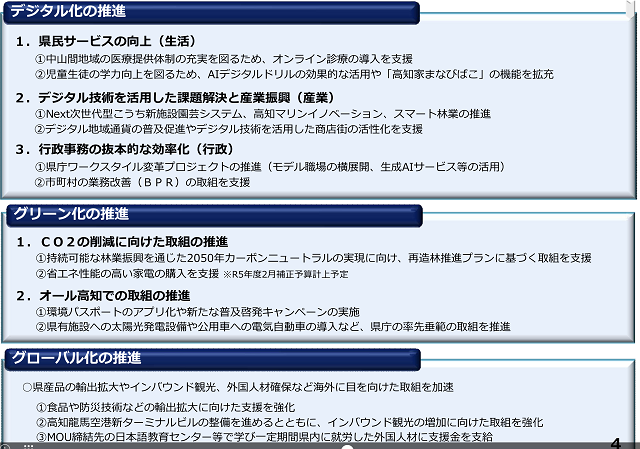

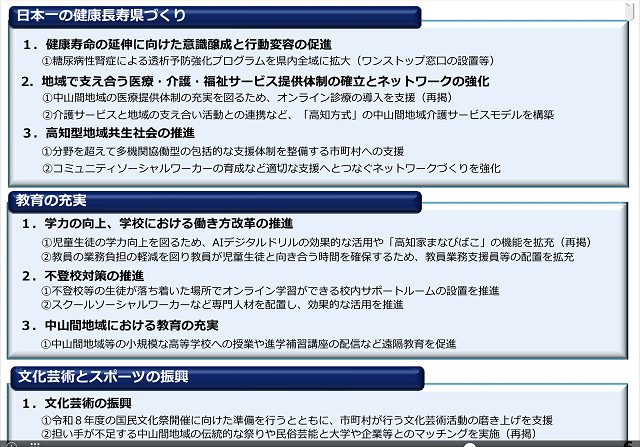

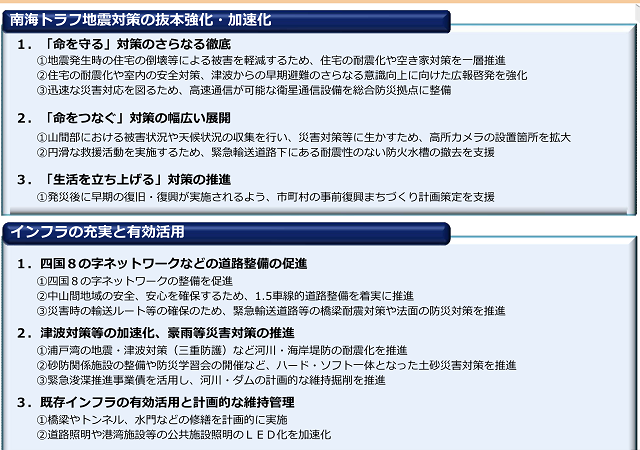

浜田知事は、提案説明で、「県政運営の基本姿勢」「人口減少対策」「いきいきと仕事ができる高知」「地産外商の取り組み」「イノベーションの取り組み」「いきいきと生活ができる高知」「日本一の健康長寿県づくり」「教育の充実」「安全・安心な高知」などについての考え方を示されました。

能登半島地震や8月の南海トラフ地震臨時情報発表に触れ、これらの教訓を踏まえ、備えを再点検し、強化することの必要性に加えて、県内15の消防本部を一つに統合し、広域化を進める方針に言及しました。

その内容は、以下の通りでした。

「今後、人口減少が進行する中にあっても、高齢化に伴う救急需要の増大や、大規模災害などへの対応に必要となる消防力を将来にわたって確保していかなければなりません。そのためには、現在15の消防本部に分立している常備消防組織を一本化することで、人事管理や通信指令業務などの間接部門をスリム化し、そこから生じた余力を現場要員の配置に振り向けることが最も有効な手法だと考えます。本県では、このような考え方に立ち、昨年度から各消防本部との間で消防の広域化に関する協議を進めており、概ね共通の理解に達しています。今後は、県において、広域化を担う新たな組織の設置に向けた基本構想を年度内に策定した上で、市町村や消防本部を交えてさらに具体的な協議を進めます。」

しかし、現在15の消防本部に分立している常備消防組織を一本化することについて、「概ね共通の理解に達している」と本当に言えるのか、私自身は疑問を抱いています。

9月26、27日、10月1日に一般質問、2、3日に一問一答形式の一般質問が行われますが、私は2日に、一問一答式による質問を行うこととなっていますが、持ち時間が答弁も含めて35分間となっていますので、多くの質問ができないかとは思いますが、近づきましたら、その内容などについてお知らせしていきますので、傍聴して頂ければ幸いです。

今日から、県議会9月定例会が開会します。

今日から、県議会9月定例会が開会します。

10月3日に質問予定の私にとって、その前段で欠かせないいくつかの取り組みがあって、バタバタしています。

特に、皆さんにもぜひ聞いていただきたいお話と、ご覧になって頂きたい映画があります。

まず、40年以上、沖縄戦の遺骨収集ボランティアを続けてきた具志堅隆松さんのお話です。

「戦没者の遺骨には家族のもとに帰る権利がある。長く遺骨収集をやってきてわかったことは、人を殺してはいけない。殺されることを認めてはいけない。自分を殺してはいけない。」という具志堅さんは、この国の現状に対し、さらに次のように訴えます。

「沖縄にいると、本当に戦争の足音が聞こえる。今、本土の沖縄化が進んでいることに気付いてほしい。不条理のそばを通り過ぎてはいけない。」と。

そんな訴えに9月22日(日)14時30分~県民文化ホール4階多目的室で耳を傾けて欲しいと思います。

そして、その具志堅さんの姿を描いたドキュメンタリー映画「骨を掘る男」の上映会を自由民権記念館で開催します。

上映時間は、13:30~(開場:13:00)、16:00~(開場:15:30)、18:30~(開場:18:00)となっていますので、ぜひご覧ください。

講演会は無料ですが、映画は参加費1000円です。

問合せは、平和運動センターまで(TEL. 088-875-7274/E-mail. heiwa-st@ninus.ocn.ne.jp)

| 9月18日「自民党の旧統一教会との新たな組織的関係発覚」 |

自民党総裁選挙で裏金問題こそ、真相究明ではないが、今になって「政治改革」などと言って触れられてはいるが、旧統一教会との関係について言及する候補者は誰一人いません。

自民党総裁選挙で裏金問題こそ、真相究明ではないが、今になって「政治改革」などと言って触れられてはいるが、旧統一教会との関係について言及する候補者は誰一人いません。

そんな最中、昨日朝日新聞は、旧統一教会との「組織的な関係」を否定してきた自民党の説明に疑義を突き付ける、新たな疑惑を明らかにするような写真と記事を報じました。

自民党が政権復帰した翌13年の参院選の公示直前に、当時の安倍首相が教団トップの会長らと、自民党本部の総裁応接室で面談していたことを写真とともに報じたもので、教団側による自民党の比例区候補の選挙支援を確認する場だったとされています。

岸田首相が「退陣」を表明した記者会見で、「旧統一教会をめぐる問題や派閥の政治資金パーティーをめぐる政治とカネの問題など、国民の政治不信を招く事態が相次いで生じた。」と述べたが、裏金と並んで国民の政治不信を招いた原因に挙げた「旧統一教会」問題も、実態解明は不十分なままでした。

今回の新たな疑惑の解明こそは、新総裁の責務であり、そのことに向き合うことなしに、自民党政権への信頼回復はありえません。

昨日の那覇市で演説会に臨んだ総裁選候補の中で、教団問題に触れた者は一人もいなかったというが、安倍氏が首相の立場にあった2013年の参院選直前に旧統一教会の会長らと総裁応接室で面談していた事実が明らかになった以上、次の総裁候補者は、この問題とどう向き合うのかを示さない限り、さらに国民の信頼を失うことになるのではないでしょうか。

| 9月16日「敬老の日に考える『支え・支えられる』側」 |

今日は、「敬老の日」です。

今日は、「敬老の日」です。

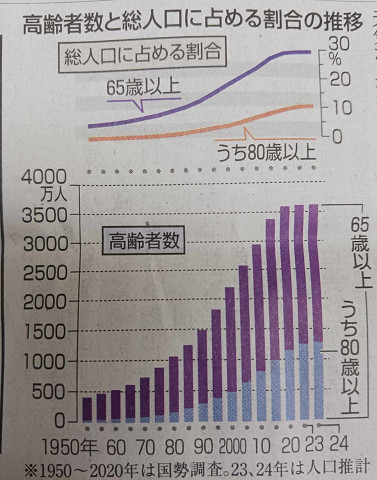

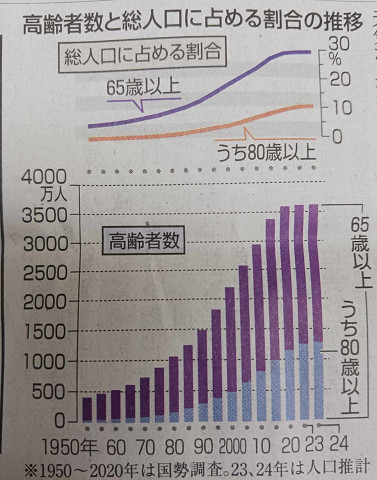

総務省が推計した65歳以上の高齢者は3625万人で、総人口に占める割合は29.3%にのぼり、人口10万以上の国・地域としては世界最高とのことです。

年齢を重ねても働き続ける人は増え、今や65~69歳では半数を超え、就業者の7人に1人は65歳以上だとされています。

人手不足が顕在化する中で、高齢者の活躍無しに社会を維持できない状況となっています。

今のご時世、一定の年齢以上なら一律に「支えられる側」とはなりませんが、誰でもいつか必ず「支えられる側」になるし、その時のセーフティーネット、つまり「支える力」や「支えるしくみ」を強くすることは、避けて通れなくなっています。

しかも、高齢になっても、それまでと同じような働きや活躍を求めるのは無理で、その人にあった多様な働き方や役割の選択肢があるような社会が求められることになると思います。

また、高知県では、2021年度の県民世論調査で、4割が「医療や介護が必要になっても自宅で生活したい」と希望されている中で、高齢者が住み慣れた地域で暮らしながら医療や介護などのサービスを一体的に受けられる仕組みは、けして十分とはいえません。

加えて、高知新聞で連載されていた「ヘルパー消滅、高知の介護危機」にあるような実態が、今後も続けば「介護難民」が生じて、「支える側」の脆弱性が浮き彫りとなることが懸念されます。

そのような中で、「医療や介護が必要になっても自宅で生活したい」方が、多ければ多いほど、やがて来る南海トラフ地震で誰一人取り残さない地域の「支える」仕組みも強化しておかなければならないことも考えさせられます。

昨日は、奇数月の第3日曜日ということで、小倉町町内会とアルファスティツ知寄Ⅱ防災会共催の恒例の「おしゃべりカフェ」が開催されました。

お湯を入れて出来上がりを待つ間に、地域包括支援センターの職員さんから、地域ぐるみの支えあいについてお話を頂いた後に、ドライカレーや五目御飯やひじきご飯の防災非常食をおいしくランチとして頂きました。

平時からの、語らいの場としての「おしゃべりカフェ」で顔見知りの関係や地域の支えあいの関係を築き、いざという時には津波避難ビルに避難したり迎え入れたりできる関係が築かれることも、「支える」地域力づくりにもつながっていると考えさせられた敬老の日の前日でした。

| 9月15日「国民の信頼回復を図る本気度が見えない自民党総裁選」 |

岸田首相が自民党総裁選の不出馬を表明して以降、総裁選は過去最多の9人が立候補する多数乱戦が展開されています。

岸田首相が自民党総裁選の不出馬を表明して以降、総裁選は過去最多の9人が立候補する多数乱戦が展開されています。

しかし、総裁選だからのリップサービスかのように、今まではどれだけ求められてもやらなかったことを「私がなったら」と言わんばかりに口にしている総裁選で、国民の信頼が回復できるのだろうか。

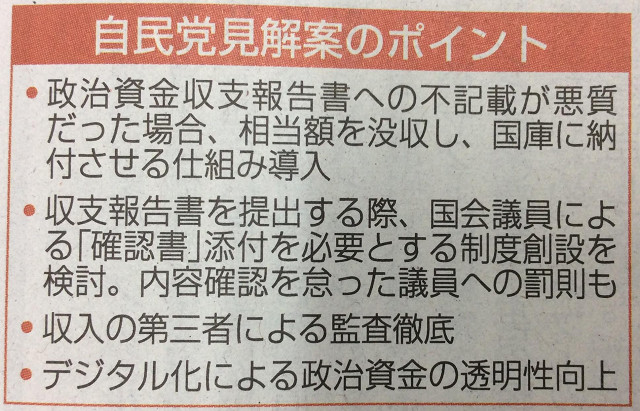

裏金問題への対応では、党が幹部らに渡す政策活動費の廃止や、政治資金収支報告書への不記載相当額の国庫への返納などを主張する候補者がいる一方、中途半端に終わった実態解明には、全員が後ろ向きです。

企業・団体献金や政治資金パーティーは現状のまま放置するのか、「カネをかけない政治」を実現するには何が必要か本気度は伺えません。

派閥の裏金事件を受けて「政治とカネ」の問題などについて、新首相が野党との国会論戦を通じて有権者に説明する機会が、衆院選前にあるかどうかが焦点になっている中で、それをやろうとしたら党内での混乱が生じかねないし、国民の信頼も回復できない。

そんな議論もしないまま、直ちに解散するという「時期」も争点化しています。

自民党の都合による解散総選挙で振り回される国民不在の政治にさらに不信感は高まってい行くことになると思わざるをえません。

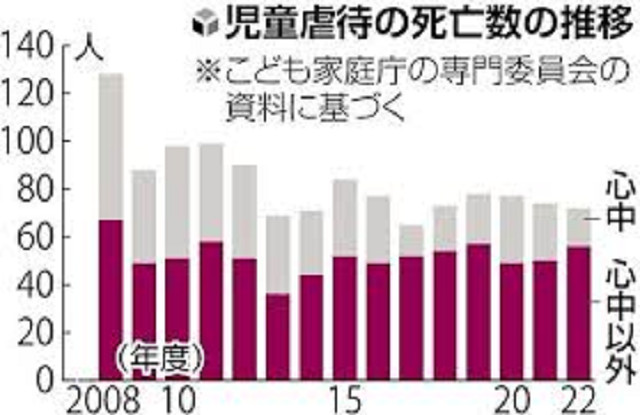

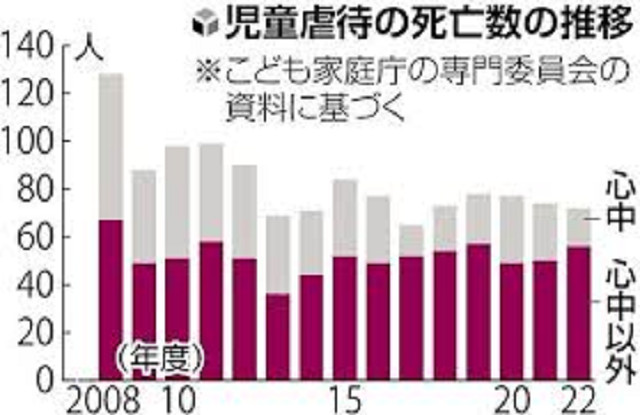

こども家庭庁が昨日、2022年度に虐待を受けて亡くなった子どもは72人だったとする検証結果を発表しました。

こども家庭庁が昨日、2022年度に虐待を受けて亡くなった子どもは72人だったとする検証結果を発表しました。

前年度から2人減ったものの、近年は横ばいが続いており、同庁の担当者は「本来はゼロであるべき虐待死が72人いることは非常に大きい課題だ」と話されています。

無理心中16人を除いた虐待死は、56人で死亡時の年齢別でみると、0歳の25人(44.6%)が最も多く、2歳が9人(16.1%)、1歳が5人(8.9%)で続いており、3歳未満だけで全体の約7割を占めています。

死因となった虐待の類型別では、多かったのはネグレクト(育児放棄)24人(42.9%)、身体的虐待17人(30.4%)で、主たる加害者は実母23人、実母と実父7人、実父6人だったとのことです。

専門委員会は11~21年度の虐待死事例について、児童相談所などの対応過程を分析し、短期間で転居を繰り返す世帯は、自治体間で十分な引き継ぎが行われず、状況が悪化するケースがあったとして、早期に情報共有する必要性を訴えられています。

また、国は虐待を防ぐため、望まぬ妊娠や貧困など産前からサポートが必要とされる「特定妊婦」の支援に取り組むが、出生日に亡くなる子どもの数は、年度によって増減はあるものの著しい減少には至っておらず、養育者の心理的・精神的問題(複数回答)としては「養育能力の低さ」(15人)、「育児不安」(11人)が挙げられています。

朝日新聞によれば、「人吉こころのホスピタル」(熊本県人吉市)の興野康也医師は、孤立出産の末に、実子を殺害したり遺棄したりしたとして罪に問われた女性たちの精神鑑定や支援をしてくる中で、女性たちは日常生活や社会生活への適応能力が平均よりやや低い「境界知能」の状態にあるなど精神面での課題があったり、家族や行政などにつながれず孤立したりしていたことを指摘されています。

助けを求めることもできず、また助けを求めたとしてもその声が届くべきところに届かなかったりして、孤立を深める母親たちが多く想定されます。

あらためて、孤立を深めがちな妊産婦さんへの産前から産後、自立までを一貫して支えるきめ細かな取り組みが求められています。

| 9月11日「原発事故避難計画を見直さない30キロ圏自治体」 |

今朝の朝日新聞に、全国の16原発30キロ圏の156自治体の首長に行ったアンケート結果が記事になっていました。

今朝の朝日新聞に、全国の16原発30キロ圏の156自治体の首長に行ったアンケート結果が記事になっていました。

原発事故に備えた避難ルートの寸断が相次いだ元日の能登半島地震を見るにつけ、避難計画の見直しを真剣に考えているかと思いきや、各自治体の避難計画の見直しについて「必要」「どちらかと言えば必要」と回答したのは、3割に留まっていると感じました。

能登半島地震は原発廃止への最後の警告だとも言われる中、地震や津波などの自然災害と原発事故が同時に起きる「複合災害」への危機感がもっと高まっているかと思っていたのですが、30キロ圏自治体は、そうでもないように考えさせられました。

原発の30キロ圏の自治体は、原子力規制委員会の「原子力災害対策指針」などに基づき、住民の避難や屋内退避の計画を定め、必要があれば修正することが法律で義務づけられている中、避難計画の基礎となる指針の見直しに規制委が消極的な一方で、一定数の首長が計画見直しの必要性に踏み込んだが、要否を明確にしない「その他」も5割余りに上っています。

避難計画見直しの必要性を認めたのは41自治体(28%)で、政府が再稼働に注力する柏崎刈羽原発(新潟県)、南海トラフ巨大地震の想定震源域にある浜岡原発(静岡県)では、それぞれ5割の自治体が必要性を認めています。

一方、いずれも今年中の再稼働が見込まれる東北電力女川原発(宮城県)は1割余り、中国電力島根原発(島根県)はゼロだったとのことですが、女川原発のある女川町は、「その他」で(能登半島地震を受けての原子力防災上の検証・検討は国及び関係機関にて行われ、見直しが必要な場合はこの結果を踏まえて各級計画に反映されていくこととなる。本町の地域防災計画(原子力災害対策編)は国・県の防災計画とリンクするもので、見直す場合は国・県の計画とともに行うべきものであるため、現時点で単独での計画見直しは行っていない。なお、立地自治体として考える見直し等に係る観点は当然にあり、必要性について考えていない、ということでないことを付言する。)と答え、宮城県も「その他」で、(避難計画は各市町で作成しているため)と答えています。

このような、県と当該自治体の姿勢に、改めて危機感を感じるとともに、福島原発事故や能登半島地震の警告・教訓は、生かされないのかと情けなくさえ感じます。

| 9月10日「現行保険証の廃止扱い自民党総裁選で異議」 |

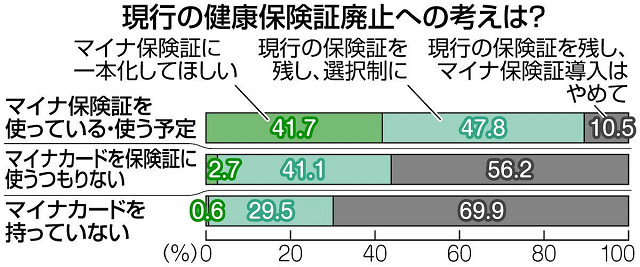

マイナンバーカードと健康保険証を一体化した「マイナ保険証」への本格移行、現行保険証の廃止が12月2日に迫ってきました。

マイナンバーカードと健康保険証を一体化した「マイナ保険証」への本格移行、現行保険証の廃止が12月2日に迫ってきました。

以降、現行保険証が新規発行されなくなるが、その後も最長1年間は現行の保険証を利用でき、マイナ保険証を持たない人には当面、代わりに「資格確認書」が交付されることになっています。

マイナ保険証の利用率は7月時点で11.13%と、相変わらずの低調で、現行保険証の存続を求める声が高まっているのに、廃止が強行されようとしています。

そんな中で、自民党総裁選で林芳正官房長官が「まだまだ国民の間にいろんな不安がある。不安を解消するために、見直しを含めて適切に対応していきたい。」と現行保険証の廃止時期を巡って言及し、閣内不一致を露呈することとなりました。

さらに、石破氏も賛同し、舌戦が激化しつつあると言います。

医療の現場では、受付で保険証を渡して診察を待つだけだったものが、マイナ保険証では、カードリーダーで認識させる際に手間がかかり、しかも受診・受付をする場合、初診も再診も関係なく、毎回本人確認が必要となるなど、患者さんに負担をかけています。